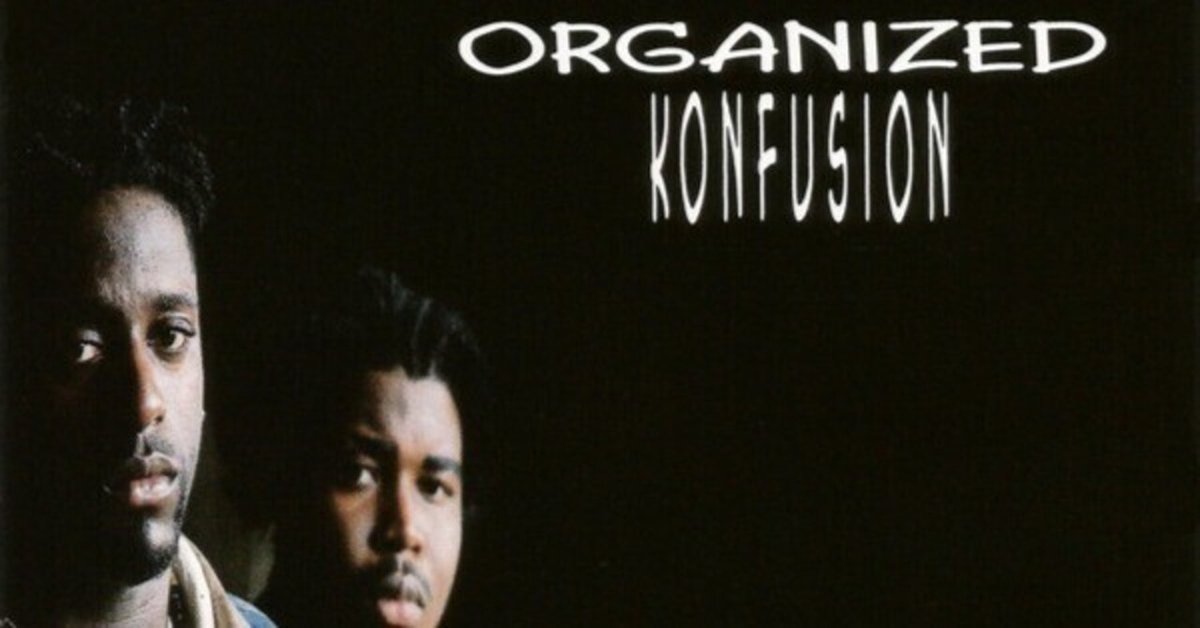

90s Hiphop名盤 / Organized Konfusion「Organized Konfusion」(1991)

1980年代後半に凄腕エンジニア・プロデューサーとして幾多のミドルスクール・クラシックを残したPAUL CことPAUL 'C’ McKastyが見出したOrganized Konfusion(オーガナイズド・コンフュージョン)は、Queens出身のPharoahe Monch(ファロア・モンチ)、Prince Poetry(プリンス・ポエトリー)の2MCから成るヒップホップ・ユニットで、本作は彼らのファースト・アルバムである。

本作をリリースしたレーベル「Hollywood Basic(ハリウッド・ベーシック)」は、ヒップホップとはイメージのかけ離れたディズニー資本であったが、レーベルを運営するデイヴ・ファンケンクラインが極度のヒップホップ・ジャンキーであり、終身刑の囚人達に獄中でレコーディングをさせた前代未聞のグループ、Lifers Group(ライファーズ・グループ)、ブレイク前のDJシャドウ(DJ Shadow)など一癖も二癖もある濃いメンツが集結していた。

1991年のヒップホップ・シーン

本作がリリースされたのは1991年だが、この年は80年代後期から爆発的に流行したニュー・ジャック・スウィングやDe La Soulのデビュー以降に急増したニュー・スクール・ラップのフォロワー、そしてミドル・スクール的な作風のラッパーも多く、現在の若いリスナーが想像するNas、Biggie、Boot Camp Click、DJ Premierの諸作を筆頭とする「ドープな90年代ヒップホップ」とはまた違う、過渡期とでも言うべき混沌とした時代であった。

そして、そんな時代にリリースされた本作は、時代の空気を反映したBPM早めのニュー・スクール・テイストの、キャッチーなネタ使いの楽曲も多かったが、ともすれば「Wack」にもなりかねないポップな曲調をねじ伏せ、ちょうど良いバランスのヒップホップに仕上げるだけのMCの技量と、卓越したサンプリング・センスが彼らにはあった。

DE La SoulでもA Tribe Called QuestでもJungle Brothersでもない、独自のニュー・スクール・ヒップホップが詰まった本作は捨て曲なし、

セールス的には成功とは言えなかったが、その内容の充実ぶりは目を見張るものだった。

Hollywood Basic(ハリウッド・ベーシック)主導?キャッチーなネタ使い

本作以降もクルーのフロント・マン、Pharoahe Monch(ファロア・モンチ)はグループ、ソロMCとして息の長い活動を続けていくことになるが、その後リリースされた彼の楽曲はドープ寄りの作風が大半を占める。

本作のややポップな作風は彼の意向に沿ったものではなく、レーベルのコントロールがあったようにも思えるが、図らずも「程よくキャッチーなトラックと凄腕のMC」という奇跡的なバランスが本作を傑作たらしめているのも確かだ。

最小限の客演とセルフ・プロデュースによって作られた傑作アルバム

客演は「Fudge Pudge」でのO.C.(D.I.T.C.)ただ一人、全曲セルフ・プロデュースによって作られた本作は、Earth Wind & Fire「Runnin」、Central Line「Walking Into Sunshine」などディスコ・ヒットをサンプリングした「ちょうどいい」バランスが秀逸な傑作「Walk Into the Sun」、ハービー・ハンコック「Cameleon」をサンプリングしたRare Grooveテイストの「Open Your Eyes」などニュー・スクール・テイストの曲の素晴らしさが目を引くが、グローヴァ―・ワシントンJr「Black Frost」をサンプリングした「The Rough Side Of the Town」のようなロウ・ビートのドープな楽曲も同居しており、その作風の広さは彼らの卓越したセンスとポテンシャルの高さを示していた。

後世への影響

本作は一言で言えばアンダー・レイテッドな一枚で、ビギー「Ready to Die」やNas「Illmatic」のような誰もが認めるHiphop Classicとは言えないかもしれないが、

2MCの絶妙なコンビネーションと、上質なサンプリング・ネタと程よいキャッチーさで緻密に作られたアルバム構成は恐ろしくクオリティが高く、リリース直後からライムスターの宇多丸氏も絶賛していた記憶がある。

本作収録の「Fudge Funk」とライムスター「口から出まかせ」(1995)における氏のヴァースが共にSkull Snaps「Trespassing」をサンプリングしていたのは偶然ではなく、リスペクトを込めた引用であろう。

「筋金入りのギャングスタがラップする」「センセーショナルなトピックを扱う」といった派手な要素は皆無だったが音楽的に真摯に、ヒップホップへの愛情を基に丁寧に作られた本作は、いまだに世界中の耳の肥えたヒップホップ・リスナーたちを魅了し続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?