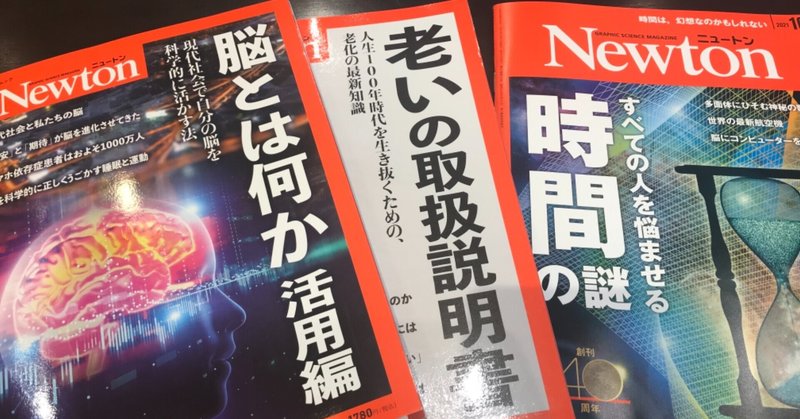

TSUTAYA定点観測、本日のセレクト3冊

久しぶりに朝イチで珈琲飲みにきた。

ジャンルの配置が大幅に変わっていて、読みたい本のエリアが縮小されていたので、雑誌でも読むかーと思ってセレクト。

久しぶりにNewton読もうと3冊を手にテーブルに戻ったのだが。

Newton別冊って子供向けだっけ?と思うほどに文字量が少なくなっていて驚いたわ。ページの4分3くらいが画像で、しかも所々にルビがふってあったり。とは言え、内容はというとサクッと読める部分は読めるんだけど、ちゃんと理解できているかは分からない(汗)。雑誌をパラパラ見る私の様な人には、長文でダラダラ書かれるよりもいいか。でもこの価格の4分の3が画像(写真とイラスト)代だと思うと立ち(座り)読みでもいいか。

1、老いの取扱説明書

シニアの方よりも、シニア目前の方が読むのに良い本。特に第二章の「老けない人」は何がちがうのかは、興味深く読んだ。

食事の多様性と海馬の萎縮との関係についての記述があった。もちろん多様な方が萎縮が少ない。アロマでもそうなんだけど、人間には「慣れ」というものがあるので、同じ精油を使い続けているとその効果が薄れてきてしまうのと同じようなものと解釈した。できるだけ色々なものを食べるのが良いみたい。

日本の高齢者の数的思考力がOECD加盟国中第一位というのがあったんだけど、これは多分に教育が良かったということだろうな。

第三章の「生」と向き合う心で興味深い話題が。

高齢になると前向きなことに目が向く「ポジティビティ効果」というものがあり、そのポジティブなものを記憶しやすいという傾向があるという。その理由が「ネガティブな情報に注意して将来の危険を回避する動機が小さい」という話に「ひぇえええええ」と思っちゃったよ。高齢者が詐欺の被害に遭う理由の一つになるのかも。私自身は、40歳の折り返し地点を過ぎてから「残された時間は有限だから、ネガティブなことに時間を使ってる場合ではないのでは」と思うように自分を仕向けたのだが、もしかすると生理学的な変化もあったのかも。っていうか、オレの老化が早すぎる.......orz

あとエイジングパラドックス(加齢でネガティブな状況が増えても高齢者の幸福感は低くない)で、「自律的で自由な生活が達成されると幸福感は高くなる」という話があり、「それ、若者でも(自律的で自由な生活が達成されたら)幸福やろが」と脳内でツッコミ。

第5章、検査数値で見る「老い」の兆候は、興味のある方が多いと思うけど、まぁ健康診断を定期的に受けている方なら、前回との変化を注視せよという感じである。

2、脳とは何か

脳内ホルモンの話があれば読みたいなと思ってセレクト。

文中に「人間は匿名性が高まると社会規範に縛られた行動から自由になる」と言う文章を読んで、「私でも書ける文や........」とツッコミw

脳の特定部分の(物理的)厚みとその人の判断や行動(例えば利他的・利己的行動)には、ある一定の法則めいたものは研究結果から見て取れるのだが、それが物理的にそうだから(例えば遺伝的に受け継いだもので)そういう行動になったのか、それとも過去の経験の積み重ねでその部分が強化されて厚くなったのかというところまではよくわからなかった(どこかに記述があるのかもしれないが、パラパラ見てるだけでは見つけられなかった)。そっちの方が知りたい。

老いの本の中でも「自律的」と言う単語が出てくるが、この本の中では「自己決定感」と言うワードが目をひいた。

自己決定感と動機づけのリンクって本当に大事。外部から強制的に与えられたものは、自分で決定したものではないから動機づけとしては弱いのよねぇ。

自己決定感が強い場合は、「勉強や仕事に自己決定感があることによって失敗を前向きに見ることができる」らしいが、これも私の経験則と合致する。

何かをやり抜く人は前頭極の構造が違うらしい。その話を聞かせられると、自分はもう何をやっても無理だな(脳がそもそも違うから)という気になってしまう。が、その力が弱くても、目標を細分化して小さい目標ごとに達成感が得られるような学習プログラムを用いると最後までやり抜くことができるという話は、全教育者に聞かせたい話。何でも努力と根性でやれやれと言ってもダメだから、個々の子供にそれぞれ独自の目標を設定してあげられるといいんだろうなぁとぼんやり思ったり。

ようやく出てきたオキシトシン(脳内ホルモン)の話では、「とにかくすげー、できるならみんなに投与してあげてよ」と短絡的に思っちゃうほどの効果が羅列されていた。今後の研究をさらに待ちたい。

3、Newton2021年10月号:【特集】全ての人を悩ませる時間の謎

54ページからの特集のみをパラパラと読み始めたところでタイムアップ。過去に何度も読んだことがある物理学系の話が登場するのだが、この辺りは何度読んでも理解できない。これ以上追求するのは諦めた。

席を離れる直前に、カナメがなぜかこの本を私に勧めてきた。

私「作れってか?」

カナメ「そう」

カナメくんが作ってくれてもいいのよ..............。

もう作り方は分かってるって。スパイスも家にあるし。これのキモは、バスマティライスね。このお米、意外と高いねん!!!

ということで、本日のお買い上げはなし。次回は何を読もうかなぁ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?