【解説】水道管漏水問題の対策がなぜ難しいか?

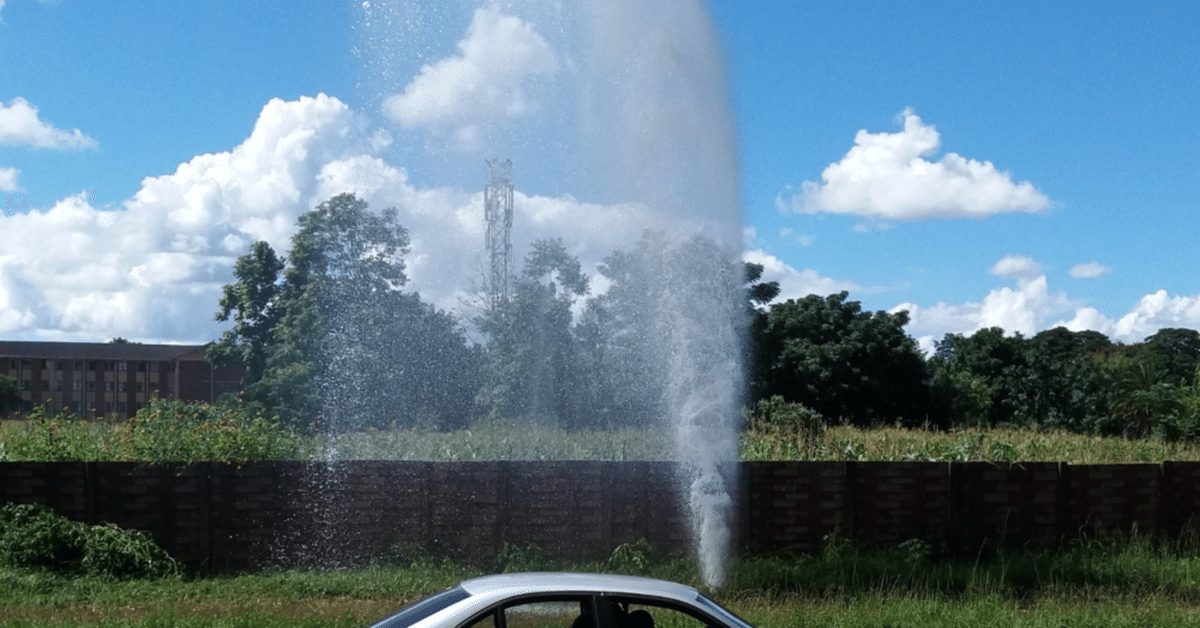

ここ数週間、水道管破裂による漏水事故が相次いでいますね〜。

googleのニュース検索で調べても、5/21の神戸市長田区の水道管破裂の事故、同日の5/21の東京都千代田区(秋葉原のそばですね)の道路冠水事故、5/2の京都市東山区での水道管破損事故、そして全国ニュースではあまり取り上げられませんでしたが、2/9の山口市周南市での水道管破裂の水圧で電車の窓ガラスにヒビが入った事故。。。

おそらく、コレ以外にも色々な水道管の事故があることでしょう。

ちょっと古い資料にはなりますが、厚生労働省の資料によると、年間約2万件の水道管の漏水事故が発生しているようです。

そして、先日はNHKのクローズアップ現代で「水道クライシス」という特集が組まれたことにより、「うちの水道は大丈夫なのか?」と心配になった方も多いことでしょう。

この水道管漏水事故、原因は決してひとつではないのですが、上記に上げた事故の多くは「配管の老朽化」によるもの。

ご存知のとおり、水道管は地中に埋設されているものが多く、その配管は既に50年以上前に敷設されたものになります。

だって皆さんが物心つく頃には普通に蛇口から水が出ていたでしょ?そう考えると、その年代には既に埋設いたとしたら老朽化していたとしても不思議ではないでしょう。

対策として簡単に考えつくのは「配管が老朽化したなら、新しい配管を埋め直せばいいじゃない」と、マリー・アントワネットばりの発想ですが、そうは問屋が卸してはくれません。

何故ならば、都内では水道管以外にもガス管、下水道管だけでなく、電線地中化による電線、信号線、そして迷路のように張り巡らされた地下鉄や首都高速がありますので、簡単には掘り返して再敷設することはできません。

(それに50年後に同じような工事を行う必要がありますしね)

そして、都内は予算が潤沢にあるので良いですが、地方に行ったら過疎化が進んでおり、将来無くなるかもしれない集落のために多額のコストをかけてまでインフラ整備が出来ないのが現状です。

つまり、都内には都内の、地方には地方の理由があって、水道管の再敷設は難しい状況にあるのです。

ただ、無策で時が過ぎるのも待っていても、問題は深刻化するだけです。

よって、都市部では「将来も含めてメンテナンスが可能なインフラ」ということで「共同溝」という計画が少しづつですが整備されています。

簡単にいうと、でっかいトンネルを地中に作り、そのトンネルの中に水道管や下水道管、電線やガス管など、いままで地中にバラバラに埋めていたものを集約してしまおう。という考えです。

都心部は水道料金の徴収の見込みもつくし、そこまで人口減少を鑑みる必要はなく、乱暴な言い方をすれば「金で解決!」という手法を取ることができますが、問題は地方。地方に関しては様々な手法でこの水道管老朽化問題に取り組んでいますので、順を追って説明しましょう。

1.予測

老朽化で事故が起こる前に予測をすれば、緊急対応よりも早く対応できる!という事で様々なベンチャー企業がこの分野に調整しています。

水処理業界で有名なのは栗田工業と提携したフラクタ社。こちらは数々の環境データから劣化しやすい環境を計算し、埋設した時期と合わせて、「次に漏水しそうな場所」を割り出し、水道管補修工事を計画的に進める手伝いをしています。

そして人工衛星の画像や各種データから漏水箇所を予測するイスラエルのアステラ社。(日本代理店は豊橋に本社があるJ21社)

どちらも今まで人海戦術で行っていた作業を効率化する手段として多くの自治体から注目されています。

2.給水方法の変更

昔は集落にたくさん家があったので、水道管を埋設しても効果はありましたが、集落も過疎化が進み、住んでいる人も少なくなった、、、

そんなところに「水道管が劣化しているから」といって、埋設し直すには莫大なコストがかかり、それに対応するための水道料金での収入が見込めません。

そこで、そういった集落ではいっそのこと、水道配管を新たに埋設することはせず、給水車による配水に切り替えるところも出てきています。

たしかに過疎化が進む地域での現実解かもしれませんね。

3.みんなで守る

実際の老朽化した配管の対応には難しいですが、住民自らが主体的に動いて、水道インフラを守ろう、という動きも出てきています。

具体的にはDAOとよばれる自律分散型組織をつくり、技術についてはリモートで水処理大手のメタウォーターの支援を仰ぎながら、実際の作業は住民自らが行い、少ないコストで効率的な運用をしていこう、というもの。

閉鎖的で前例踏襲が多い水処理業界、しかも官需の世界でWeb3とかDAOを取り入れるメタウォーター社さんはスンゴイ!

4.そもそもインフラ不要にする

電気も水道も、そもそも技術の力で不要にしちゃえばいいんじゃない?という夢のような仕組みも稼働し始めています。

これを現在実証実験中なのが、あの「MUJI」そう、無印良品です。

電気はソーラー発電、水は循環システム、ネットは記載はないけどスターリンクで対応可能。(飲水や食料は別途購入必要でしょうけど)こう考えると、本当に必要なインフラってなんだ?という原点に立ち戻っての問が立て直せそうですね。

こんな風に課題山積みの水道事業ですが、色々な視点で解決しようと、官民連携して様々な対応が検討されています。

たかが水、ではなく、されど水。

こういった日々のニュースを通じて「水」に関心を寄せてくれる人が増えてくれることを期待します。

そして私は6月を目処に会社を立ち上げる予定です。

私の得意な分野は工場用水、工場排水の処理施設の計画、設計、維持管理、改善だったりしますので、そのあたりで課題感をお持ちの方はお仕事下さい!よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?