蓮舫氏「二重国籍」の期間はなかった ー人権と国籍ー

2016年に、蓮舫氏は「台湾籍」と日本国籍の「二重国籍」の疑いがあるとされ、区役所で戸籍の「国籍選択」の届けをしました。ところが、蓮舫氏は国籍で嘘ついた、説明が二転三転した、25年間国籍法の違法状態にあったなどとバッシングを受けました。

しかし、そもそも蓮舫氏は「二重国籍」でもなく、法務省の国籍事務に矛盾があったのです。この note 記事は、想定外に長くなってしまいましたが、それらの点を中心に述べました。(2024.6.27 改訂 誤植を訂正、正確で分かりやすい文章と内容になるように修正をしました、論旨に変更はありません。)

「二重国籍」問題の経過

2016年、蓮舫氏(以下、すべて敬称略)に「二重国籍」疑惑があるとした記事がオピニオンサイト「アゴラ」に掲載され、その後、同年9月15日に民進党代表に蓮舫が選出されたことから、「二重国籍」が大きく取り上げられました。

蓮舫は、中華民国内政部の発行した「喪失国籍許可証書」を付して同年10月7日に目黒区役所に「外国国籍喪失届」を提出しました。しかし、非承認国の中華民国政府の文書は受理されませんでした。行政指導で戸籍法第104条2項によって「日本国籍の選択宣言」を区役所に改めて届け出ました。そこで、戸籍の「国籍選択欄」に「国籍選択の宣言日」として「平成28年10月7日」が記載されました。

日本国籍があれば国会議員の被選挙権があるのですから、仮に重国籍であったとしても問題はありませんでした。ところが、10月18日に金田勝年法相が記者会見で、一般論としながらも「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条〔2項「選択の宣言」〕に違反していた」と述べ、あたかも蓮舫が違法行為をしていたかのような発言をしました。

また、日本国籍を取得した経緯などの蓮舫の説明に間違いがあったなどして訂正を繰返したことを「嘘」を言ったなどとし、未だに「二重国籍」を蒸し返すメデイアがあります。

そもそも、蓮舫は「二重国籍」の状態だったのでしょうか?

実は、蓮舫に「二重国籍」だった期間は存在なかったのです。しかし、法務省や法務大臣が従来と異なる説明をしたので事態が混乱したのです。

1. 「二重国籍」でない理由

最初に、蓮舫が「二重国籍」でなかった理由を述べます。

蓮舫が生まれた当時は、日本の戸籍は「父系血統主義」を採用し、母親の日本国籍を蓮舫は取得できませんでした。父親の国籍と同じ、中華民国の国籍、いわゆる「台湾籍」で日本では「中国」国籍であったと考えられます。

1985年の国籍法改正*に伴う経過措置(昭和五九年五月二五日法律第四五号「付則」、第5条(国籍の取得の特例))に基づいて、蓮舫は母親の国籍である日本国籍を取得しました。

註* 国籍法改正まで、父親が日本国籍の場合だけ日本国籍を取得する「父系血統主義」を採用していましたが、改正により父または母のいずれかが日本国籍なら法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得できる「父母両系血統主義」となりました。

➀ 蓮舫の「台湾籍」(中華民国国籍)は、日本においては国籍として扱われていませんでした。

日本では、「台湾籍」は、従来「中華民国」とも「中華人民共和国籍」とも断定しない、あいまいな「中国籍」とされていました。

国籍法第14条(国籍の選択)の「外国の国籍」とは日本が承認した国家の国籍です。非承認国の中華民国の国籍は、日本では「外国の国籍」とは認められません。

➁ 個人の国籍は、日本国によって承認された国家の法令によって決定されます。

つまり、1972年の日中共同声明に基づいて中華人民共和国が唯一の中国を代表する政権となり、「中国籍」の在日台湾人に「中国」、すなわち中華人民共和国の法令が法的地位に適用されるとした場合、蓮舫が日本国籍を取得した時点で、中華人民共和国の国籍法第9条により中国籍は自動的に喪失して「二重国籍」にはなりえませんでした。

➂ 国籍法のような公法は「中国」国籍の人には「中国」の法律が適用されます。

なお、国際的要素を含む場合の私的法律関係については、蓮舫のように常居地が日本で、しかも日本国籍を持つの人の場合、台湾においても日本においても、相続や婚姻関係などの他は準拠法は日本の民法となります。日本でも台湾でも、準拠法は一番関わりが強い国籍の国の民法になります。分裂国家の場合は、常居地の民法になります。

以上 ➀~➂ の理由によって、蓮舫が日本国籍を取得した時点で、日本において国籍と認められたのは日本国籍だけであり、蓮舫が「二重国籍」であった期間は存在しません。

日本の法務局は日本国籍をもつ台湾籍人は「日本国籍の単一国籍所持者」としていました。

しかし、蓮舫の「二重国籍」問題の際に、法務局の見解が揺らぎ、法務大臣の問題のある発言があったために混乱が生じました。蓮舫が国籍の選択義務を果たさない国籍法第14条違反との主張をするメディアも現れました。

その結果、蓮舫と同様の状態で日本国籍を持つ人が違法状態にあるかのような認識が生じ、不安に感じた「台湾籍」の人から2021年に人権救済が申立てられました。

日弁連の人権救済「勧告」を受けて、法務局は、従来は受付を拒否していた台湾当局の文書に基づいて「台湾籍」離脱を確認する手続きに変更しました。

2.複雑な「台湾籍」の行政上の扱い

(1) 複雑になった経緯

➀ 中華民国においては 、1945年6月22日の「在外台僑国籍処理弁法」により、在外台湾人は「中国国籍」を回復されるものとされました。

在日華僑の間では、中華民国国民政府を支持する人、中国共産党を支持する人、台湾の独立を求める人などがいたという背景もあり「中国」籍が支持されました。

➁ 1952年4 月28 日に締結された日華平和条約の段階では、二つの中国を前提とし、台湾・澎湖諸島の帰属は定まっていないとして、台湾住民は「中華民国国籍」を持ちませんでした。よって、日本では、「中華民国国籍」は少なくとも1952年以降は存在せず、台湾籍は「中国」籍とされました。

なお、蓮舫は、2016年9月8日の「Yahoo!ニュース編集部の単独インタビュー」に答えて、『1972年以降は、国籍の表記としては「中国籍」となっていました』と述べていますが、これは記憶違いで、国籍取得の時点から「中国籍」とされています。

日華平和条約第10条は次のように規定し、台湾及び澎湖諸島の住民や法人で法令によつて、中華民国でなく中国の国籍を有するものを中華民国の国民と「みなす」としています。

第十条 この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。また、中華民国の法人には、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令に基いて登録されるすべての法人を含むものとみなす。

この規定では、在日台湾人の帰属を「中華民国籍」とも「中華人民共和国籍」とも確定せずに「中国」国籍として中華民国と「みなす」としています。

鶴園 裕基(早稲田大学台湾研究所)は、次のように解説しています。

総じて言えば1952 年4 月28 日に締結された日華平和条約は、従来の政府当局者が予期していたような形では在日台湾人の帰属変更を確定させることはなかった。むしろ日本政府は前述した国籍条項および適用範囲条項の解釈を通じて、日本華僑の法的地位を、「中華民国」とも「中華人民共和国籍」とも断定しない、あいまいな「中国籍」に留め置いたのである。またこれによって日本政府は国会の場において答弁したような一連の「便法」、すなわち国内における「中国人」の在留継続の可否を国府が発行する公的文書の有無と関係なく決定することができ、かつ台湾への強制送還についてもかれらを「中国大陸出身」と見なせば送還せず、「台湾出身者」と見なせば送還可能であるというような便宜主義を正当化することができたとも言える。

これまで述べたような日本華僑の帰属に関する日本政府の戦略的なあいまいさは、北京政権との非公式な関係構築の余地を残しておこうとする対中国政策を一定程度反映していたものと考えられる。

国籍帰属問題(1951-1952)」

『日本台湾学会報』第二十二号(2020.6)、60頁

なお、入国時に必要な旅券については、日本政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券の発行したものとされますが(出入国管理及び難民認定法、第2条5項イ)、例外として、政令で定められた台湾、ヨルダン川西岸地区とガザ地区の旅券も認められています(「出入国管理及び難民認定法施行令」第1条、「出入国管理及び難民認定法」第2条5項のロ)。

➃ 1972年日中共同声明において「二つの中国」は否定され「一つの中国」が前提となり、台湾の領有は中国の国内問題となりました。また、日本は中華民国を国家として承認しないこととなり、「中国」は、中華人民共和国を意味することになりました。

⑤ 日本での台湾籍者の「国籍」に関する行政上の取扱いは、上記のような経過から手続場面によって異なり複雑となっていました。

(2) 「台湾の国籍問題」(無国籍研究会調査)

ここで、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のサイトに掲載された「UNHCR日本における無国籍者 ―類型論的調査―」 (2017 年12月 無国籍研究会 小田川 綾音他)で指摘された台湾の国籍問題を箇条書きにして示します。

1. 通則法上の準拠法の決定については、個人の「本国」(国籍)を未承認国家の台湾とみて、台湾の民法を適用している。

〔筆者註: ただし、後述するように日本を常居地とする在日台湾人や、日本国籍を取得した蓮舫の場合は、日本はもちろん台湾においても準拠法は日本の民法になります。〕

2. 他方で、台湾人女性から生まれた婚外子の国籍の決定が問われた事案では、「個人の国籍については、我が国によって承認された国家の法令によって決定され」るとし、中国の国籍法が適用される取扱いとなっている。

3. 1998年の入管法改正以降、台湾政府発行の旅券も入管法上の「旅券」と扱われることになり、現在、台湾政府発行の旅券を有する者の「国籍・地域」は「台湾」として把握されている。

4. もっとも、従前は、日中国交正常化より前に台湾政府内政部から「国籍許可証書」が発給されている者は、中国籍を喪失したものとして(旧)外国人登録証明書の「国籍」欄の表示を「中国」から「無国籍」に変更する取扱いが実務上認められていたことが報告されている。

(3) 国籍事務の矛盾

国籍法は憲法と同じように公法であり、民法のような私法と異なり、その国の領域でのみ適用されます。そこで、一つの中国を前提に、「中国」の唯一の合法政権が中華人民共和国となった1972年以降、「中国」国籍の人には中華人民共和国の公法が適用されると考えられます。

しかし、それまで日本が国家として承認していた中華民国は、経済や人的交流を通じて日本と深い関係にあり、在日台湾人の国籍をどう扱うかという問題が生じました。

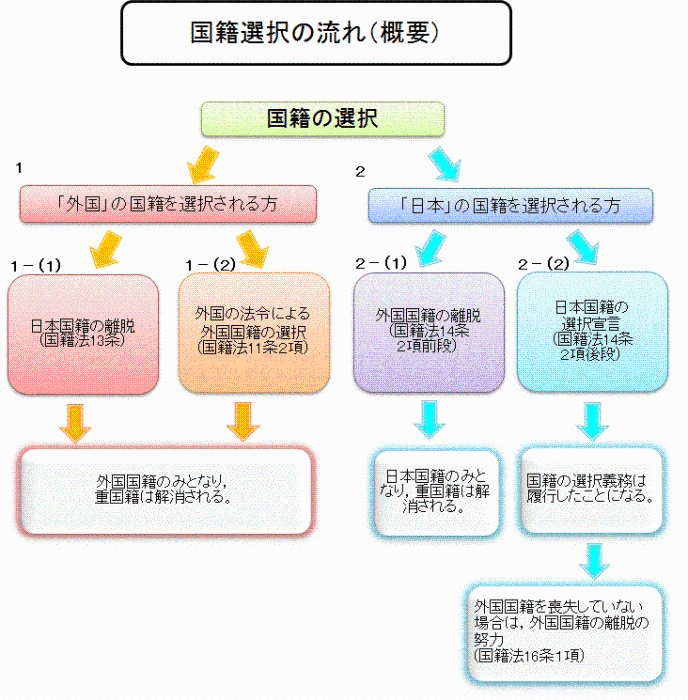

国籍選択の流れ

まず、国籍法に基づく、日本国籍離脱と日本国籍取得の国籍事務の流れを説明します。

国籍の選択には、

1 「外国」の国籍を選択(日本国籍の離脱)と

2「日本」国籍の選択の場合があります。

➀ 日本国籍離脱の場合

「中国」国籍の台湾の人たちは日本の国籍を離脱しても「中国」国籍のはずですが、実体としては中華人民共和国の法律ではなく中華民国の法律の下にある人々です。

非承認国の中華民国の国籍を日本では国籍と認めることができませんが、承認していないとはいえ、受け皿として台湾に政権があるのですから、日本国籍の離脱を認めればよかったと思われます。

しかし、非承認の中華民国の政府が発行した「申請取得中華民国国籍証明」による日本国籍の離脱の届出は受理されず、事実上、日本国籍からの離脱ができませんでした。

国籍法第13条では、日本国籍を離脱するための要件として、届出人が「外国の国籍」を有していることを定めています。これは、日本国籍を離脱した者が無国籍状態となることを防止するためです。

しかし、「外国」とは日本が承認した国家であり、1972年以降、中華民国は日本では国家として認めていません。そこで、中華民国政府が発行した「申請取得中華民国国籍証明」を「外国の国籍」を有していることを証明する文書とは認めなかったと考えられます。

➁ 日本国籍取得の場合

これは、帰化または、父母のどちらかが日本国籍で20歳になるまでに日本国籍を選択した場合です。

1985年に母親が日本国籍の場合も子が日本国籍を選択できるよう法改正され、経過措置として1985年から3年内に日本国籍が選択できるようになり、蓮舫は日本国籍を選択しました。

問題になったのが、国籍法第14条2項と第16条です。

第14条(国籍の選択)

2 〔前段〕日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、〔後段〕戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第16条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

蓮舫の場合は、上図「国籍選択の流れ(概要)」の ”2「日本」国籍の選択”にあたります。

まず、国籍法第14条2項前段の規定による「外国の国籍」を離脱する方法(図中2-(1))によって「台湾籍」離脱の届出をしようとしましたが、非承認の中華民国政府の文書は認められず受理されませんでした。

そこで、国籍法第14条2項の後段の規定による「選択の宣言」をする方法(図中2-(2))で届出をし、受理されました。「選択の宣言」は、本人の意思で「外国の国籍」を離脱でない場合に備えて設けられた規定です。

しかし、第16条で上記の「選択の宣言」をした場合は「外国の国籍」の離脱に努めなければならないという努力義務を規定しています。中華民国政府から「国籍喪失許可証」を発行してもらっても、日本の法務局や区役所などでは「外国の国籍」の喪失証明書として受理されませんでしたので、実行不可能な努力義務が「台湾籍」の人に課されていたわけです。

以上、➀と➁からみて、中華民国という国は存在しないものとして、「台湾籍」を「外国の国籍」と認めない一方、分裂国家として中華民国の行政下にある台湾の存在があり、その現実にも対応しなければならないことから、本来は国籍の選択が権利であるにも関わらず、手続上、日本国籍の離脱ができない、あるいは日本国籍を選択しても「外国の国籍」の離脱ができないという、矛盾が生じていたといえます。

3.在日台湾人に「中国」の法適用

法務局は従来、「中国」の国籍法が在日台湾人に適用されるとの見解を示していました。

実例をあげると、中華民国の国籍を取得したとして日本国籍離脱の届出を行い、中華民国の「国籍喪失証明書」の発給を申請した日本人女性に対して、金沢地方法務局は、次のような理由で申請を受理できない旨の回答を1996年(平成8年)4月9日付でしたといいます。

日本は、昭和47年〔1972年〕9月29日の日中国交回復前には、中華民国政府を、中国における唯一の合法政府として外交関係を有していましたが、国交回復の日以後は、中華人民共和国政府をもって、中国における正当政府とするにいたりました。その結果、中国人の国籍については、大陸系・台湾系を問わず、すべて中華人民共和国国籍法が適用されますので、中国人と婚姻したことにより中華民国国籍を取得したとしても、〔引用者註 中華人民共和国国国籍法が適用できず〕中華人民共和国の国籍を取得したことにはなりません。

したがって、中華民国政府から発行された「申請取得中華民国国籍証明」によって国籍喪失(又は離脱)の届出がされても、受理することはできません。

https://ksu.repo.nii.ac.jp/record/1835/files/SLR_40_3-4_535.pdf

つまり、「台湾籍」の人の国籍については、1972年以降は中華人民共和国の国籍法が適用される一方、日本国籍を離脱しようとして非承認国の中華民国の国籍法による「国籍喪失許可証」を提出しての国籍選択は、法務局が2021年まで認めませんでした。

蓮舫「二重国籍」問題に関連して、2016年9月13日に法務省(法務省民事局第一課)も次のように回答したと報じられています。

法務省によると、日本は台湾を国として承認していないため、国籍事務に関して台湾は中国として扱う。中国の国籍法では「外国籍を取得した者は中国籍を自動的に失う」ため、蓮舫氏は「二重国籍」にならない可能性がある。

(この法務省の見解は、すぐに撤回されますので後述します。)

蓮舫は、2016年9月8日のインタビューで次のように述べています。

少し法律的な話になりますが、(日本と中華民国が断交した)1972年以降〔ママ〕、私の国籍は形式上「中国」になっています。仮に〔ママ〕中国の国内法では外国籍を取得した者は自動的に喪失をしているので、二重国籍にはなりません。

また、日本と台湾は国交がないので、台湾籍を有していたとしても法的に二重国籍だと認定されることもありません。

このように、蓮舫も「中国」国籍は中華人民共和国の国内法(国籍法)が適用され、日本国籍を取得すると自動的に「中国」国籍を喪失するとしているので、法務省や金沢地方法務局の見解と同様の説明を、蓮舫は聞いていたものと考えられます。

ここまで述べただけでも「台湾籍」の人の国籍問題は複雑で、蓮舫の説明が二転三転したというのは当然といえます。

4.日台籍所持者は「日本国籍の単一国籍所持者」

では、蓮舫のように日本国籍所持者と「台湾籍」保持者の間に生まれた人は、日本国籍を取得するまで「二重国籍」の可能性があったのでしょうか?

在日台湾人の国籍には中華人民共和国の国籍法が適用される、あるいは、そもそも中華民国の国籍は日本では認めないというのであれば、「二重国籍」ではありえません。この点について法務局はどのように判断していたのでしょうか。

2018年10月27日付けの岡野翔太(台湾名は葉翔太)の記事によれば、次のように「日本国籍の単一国籍所持者」と見なしていると神戸地方法務局が回答したといいます。

先述のように中華民国(台湾)も日本同様に血統主義を採用しているが二重国籍を認めている。そのため日本国籍所持者と中華民国国籍所持者の間に生まれた子(日台ハーフ)は、成人するまで二重国籍を取得している可能性がある。一方で、日本は中華民国を国家承認していない。筆者が神戸の法務局に問い合わせたところ、日本側はこうした日台ハーフは、「日本国籍の単一国籍所持者」と見なしていると答えた。

https://www.nippon.com/ja/column/g00593/?pnum=3

また、2019年の法務省・情報開示審査会の「令和元年5月9日(令和元年(行情)諮問第4号)」には、東京法務局民事行政部国籍課が次のように審査請求人に回答したと書かれています。

審査請求人は特定年月日に東京法務局民事行政部国籍課(以下「国籍課」という。)に電話で問合せを行った際,担当者から,かかる立場の者〔引用者註 「日本と台湾の籍を併有する」と称する者〕については,「日本国籍単一国籍者扱いであり,台湾の国籍を選ぼうとしても,その手続である日本籍離脱届は不受理になる。よって,そういった申請を出す必要はない。」との回答を口頭で得ている(録音あり)。

蓮舫のように日本国籍と「台湾籍」を持つ場合は、2016年頃には、「日本国籍の単一国籍所持者」と法務局が扱っていたことが分かります。

5.法務省の「解釈変更」

(1) 法務省の「解釈変更」の経緯

いままで述べてきたとおり、法務省が、「台湾籍」の人が日本国籍を取得すると国籍については中華人民共和国の国籍法により「中国」国籍は自動的に喪失し、「日本国籍の単一国籍者」であるとしていたことは、明らかです。

2017年9月13日、毎日新聞は、蓮舫が「台湾籍が残っていた」と明らかにして、次のように報じました。

日本政府は台湾を国として承認しておらず、台湾籍の人には中国の法律が適用されるとの見解を示している。中国の国籍法では「外国籍を取得した場合は中国籍を自動的に失う」と規定。蓮舫氏はこの見解に基づき、「違法性はない」と強調した。

蓮舫氏「台湾籍残っていた」会見で陳謝「二重国籍」問題

この記事によれば、「台湾籍の人には中国の法律が適用される」としています。この「見解」には問題がありました。

日中共同声明で台湾が中華人民共和国の「不可分の一部であること」を承認したことで、台湾は「中国」の一部とされました。そこで、国籍法のような公法は「中国」の領域に及ぶので、確かに中華人民共和国の法律が「台湾籍」の人にも及ぶと考えられます。

しかし、私法(民法)については、国際的要素を含む私的法律関係がある場合は、その個人と密接に関係のある法域の法律が適用されます(国際私法)。つまり、一般に台湾住民には中華民国の民法が、在日台湾人には日本の民法が適用されます。

そこで、「台湾籍の人には中国の法律が適用される」というのは正確さを欠く発言でした。

この部分が、きっかけになったと思われますが、毎日新聞は2016年9月15日に、法務省民事局第一課が9月13日に記者の取材に答えた内容の一部を訂正したとして、次のように報じました。

法務省は15日、「国籍事務において、台湾出身者の人に中国の法律を適用していない。日本の国籍法が適用される」との見解を明らかにした。13日の毎日新聞の取材に対し、同省民事1課の担当者は「台湾は中国として扱う」などと説明していた。こうした点について、同省幹部は「言葉足らずの面があったが、中国の国籍法を日本政府が適用する権限も立場にもない」との見解を強調した。

確かに、日本の行政が中国の国籍法を日本国内で直接適用して運用することはできないでしょう。

しかし、「台湾出身者の人に中国の法律を適用していない。日本の国籍法が適用される」というのは奇異な内容です。

そもそも、国籍を誰に与えるかはその国の専管事項で、その国の国籍法が適用され、他国の法律が適用されることはありません。蓮舫の日本国籍については日本の国籍法が適用されますが、「中国国籍」については日本の国籍法ではなく中国の国籍法が適用されることは明らかです。そこで、「中国」とはどの国かということですが、1972年以降、「中国」が中華人民共和国であることは明らかです。

総務大臣発言は、よく見るとおかしなことを言っています。「中国の国籍法を日本政府が適用する権限も立場にもない」というのですが、「中国の国籍法が適用される」と、「中国の国籍法を日本政府が適用する」とでは、両者の意味は似て非なるものです。

「中国の国籍法を日本政府が適用する権限も立場にもない」というのは当たり前で、はっきり言えば無意味なことを述べています。しかし、興味深いことに、「台湾は中国として扱う」とした点を否定していることから、あたかも「台湾籍」の人には台湾、すなわち中華民国の国籍法が適用されるかのような印象ないしは誤解を与えるのです。

この誤解は、在日台湾人にも台湾の法律が適用されるという国際私法に関する誤解を生みました。

追い討ちをかけるように、2016年9月18日に金田勝年法務大臣が「一般論」としながらも、期限後に日本国籍の選択宣言をするのは「国籍選択義務14条に違反」と述べたと、産経新聞は次のように報じました。

民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。

国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。〔←この文は産経新聞記者の見解〕

蓮舫氏は25年以上違法状態か「二重国籍」で法相見解

この報道をきっかけに、蓮舫は国籍法の違法状態だったという言説が流れ、この金田発言や報道により、「二重国籍は違法状態」との認識が広く定着するようになりました。

日本では中華民国を国家と承認していないので、当時は日本国籍を離脱して「台湾籍」を選択する手続きは認められず、また、日本国籍取得に伴う手続きのために法務局に中華民国の国籍喪失を証明する文書を提出しても受理されなかったのです。

その状態で「二重国籍は違法状態」「国籍法違法の状態」というのは理不尽というほかありません。

しかし、法務大臣発言をよく読むと、上記のように「中国の国籍法を日本政府が適用する権限も立場にもない」と当たり前のこと言っているだけで「台湾籍」の人に「中国の国籍法が適用される」ことは、何一つ変更されていないのです。

追記:蓮舫の「二重国籍」問題に際してなされた法務省や法務大臣の発言では、結局、日本国籍を持つ「台湾籍」の人が、日本国籍の単一国籍保持者であるという解釈は変更されていなかった訳です。そういった理由から、この項目の見出しで法務省の「解釈変更」と括弧書きしました。

(2) 国際私法との関係

上記の法務局の解釈変更に際して、法務省が「中国の国籍法を日本政府が適用する権限も立場にもない」としたことから、「台湾籍」の人には中華民国(台湾)の法律が適用されるという誤解を生じると述べました。

例えば、日本李登輝友の会の2016年9月16日掲載の記事に次のような記述があります。

また、産経新聞も法務省見解を伝えるとともに「2006(平成18)年6月14日の衆院法務委員会で、杉浦正健法相(当時)は、民主党(同)の枝野幸男議員の質問に答え、国際私法上、台湾籍の保有者には台湾の法律が適用されることを明言している」と報じている。

〔途中省略〕

中華民国籍の保持者には中華民国の法律が適用される。当時もいまも中華民国籍を保持する、まさに当事者である蓮舫議員がこの国会質疑を知らなかったのだろうか。

この記事で言及されている平成18年〔2006年〕6月14日の衆議院法務委員会(第164回国会 法務委員会 第31号)の杉浦正健法務大臣の答弁は次のようなものです。

台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われているというふうに承知しております。

この法務大臣答弁は、枝野幸男委員が常居地と準拠法に関連して「台湾の皆さん、台湾に住み、あるいは台湾の陳水扁総統の統治下に国籍があるといいますか、この皆さんの本国法はどうなるんでしょうか」と台湾在住の人について質問しています。日本を常居地とする在日台湾人や蓮舫のように日本国籍を持つ人について質問しているのではありません。法務大臣も「国際私法上」と限定して述べています。

国際私法とは「国際的要素を含む私的法律関係につき、その法律関係にいかなる国(法域)の法律が適用されるかを決定することによって、当該法律関係の法的安定性と国際私法的正義を実現するための法律」と定義されます(神前禎・早川吉尚・元永和彦『国際私法 第4判』有斐閣アルマ、2019年、2頁)。この「法律」は、それぞれの法域の国内法で、国によって規定が異なります。

まず、「二重国籍」で問題となっている国籍法は私法(民法)ではなく公法で、どの国の私法を準拠法にするかの「連結点」の確定に国籍が用いられます。

ですから、上記の日本李登輝友の会の説明は私法と公法を混同した間違った内容です。

なお、蓮舫は日本国籍であり日本を定居地とし、最も密接な関係のある国籍は日本なので、本国法は「台湾の法」ではなく日本民法です。これは、日本国籍をもたない日本を定居地とする在日台湾人にも当てはまります。

中華民国涉外民事法律適用法 第2条においても、「その関係が最も密接な国籍によって本国法を定める(依其關係最切之國籍定其本國法)」と規定し、蓮舫は台湾においても本国法が日本民法となります。

中華民国でも、現在は単純に国籍で本国法を決定するのではなく、下記引用の通り、本人と最も密接な関係のある国の法律を本国法として準拠法としています。

相続や婚姻関係などの場合を除き、「台湾籍」があるからといって台湾の法律が本国法になるわけではありません。

第2條 依本法應適用當事人本國法,而當事人有多數國籍時,依其關係最切之國籍定其本國法。

(訳 第2条 本法律により当事者に本国法を適用する必要があり、かつ当事者が複数の国籍を持つときは、その関係が最も密接な国籍によって本国法を定める。)

以上のように、国際私法は蓮舫の国籍問題には関係がありません。

蓮舫と同じような「二重国籍」状態にある人が、「違法状態」にあったとされるなら、それは「違法状態」にあるとされる人の人権に関わる問題と言えます。実際に、そうした状態にある人から人権救済の申し立てがなされました。

その人権救済勧告で法務省の手続きや解釈に、その後転向が生じましたので、続いて解説します。

6.「人権救済勧告」で手続を変更

(1) 日弁連「勧告」

蓮舫の「二重国籍」問題の際に、日本の法務局の「解釈変更」で、国籍事務には中華人民共和国法は適用されないという見解を示しました。また、蓮舫が「二重国籍」の違法状態にあるかのように言い、それに呼応して「国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている」と報じるメディアがありました。

しかし、蓮舫と同様の状態にある人達が、あたかも違法状態にあるかのように言われるという人権侵害が生じました。日弁連(日本弁護士連合会)は、日本国籍と「台湾籍」をもつ人からの人権救済申し立てを受け、次の報道のように公表しました。

日弁連は2019年4月、金田発言や、報道によって、深刻な人権侵害を受けているとして、日本在住の台湾籍をもつ50代男性から人権救済の申立てを受けた。日本国籍と台湾籍をもつ親族の将来を憂慮しての行動だという。

救済申し立てを受け、調査にあたったところ、国籍選択にあたり、事実上、日台複数籍者は台湾籍を選ぶことができないことがわかったという。

しかし、法務省としては、日台複数籍者が法務局に問い合わせた場合、「日本国籍の選択の宣言により日本国籍を選択する手続による必要がある旨を案内する」との方針をとっているそうだ。

その結果、金田発言や報道により、「二重国籍は違法状態」との認識が広く定着する中で、選択義務の年齢を迎える20歳前後の若者世代に、"日本国籍を選ばなければ違法になるという不安を与えている"と指摘する。

あれから5年…蓮舫氏「二重国籍」問題めぐり、日弁連が勧告 「国籍選択もとめるな」

日弁連は調査の結果、2021年9月24日に「日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件(勧告)」をもって内閣総理大臣・法務大臣宛てに次のように勧告しました。

当連合会は,日本国籍と台湾籍(中華民国(以下「台湾」という。)政府から見て台湾国籍を有すると解される者の国籍をいう。)を有すると解される者(以下「日台複数籍者」という。)の国籍選択に関して,申立人Xから人権救済の申立て(2019年度第5号人権救済申立事件)を受けた。

複数国籍を有する者の国籍選択に関して,当連合会は,2008年(平成20年)11月19日付け「国籍選択制度に関する意見書」において,異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者等に対して国籍選択義務を課する現行制度は,アイデンティティの自己決定権の侵害などといった人権侵害を生じさせるおそれがあることを考慮し,これらの者については国籍選択義務の適用がないように国籍法を改正すべきである旨を述べた。また,2018年(平成30年)10月5日「新しい外国人労働者受入れ制度を確立し,外国にルーツを持つ人々と共生する社会を構築することを求める宣言」においても,国籍選択制度の廃止や複数国籍の制限緩和の検討等を

含め,国籍の得喪要件の見直しを行うよう求めた。

本件申立ては,このような人権侵害のおそれの強い国籍選択制度に起因していることから,本勧告書は,国籍選択制度の廃止の検討が速やかになされるべきであるという当連合会の立場を前提にしつつ,国籍選択制度が廃止されるまでの間,以下の勧告の趣旨記載の措置をとるよう求めるものである。

第1 勧告の趣旨

1 台湾籍を選択する方法が認められておらず,日本国籍の選択宣言を行うことしか認められていない日台複数籍者に対して,国籍法14条が規定する国籍選択を求めてはならない。

2 日台複数籍者に対して,日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても,国籍法上の義務違反に当たらないことを周知徹底するべきである。

(2) 法務省回答と手続変更

➀ 台湾籍者の国籍離脱手続き可能に

この「勧告」に対して、2023年1月24日に法務省民事局第一課長は、次のように回答しました。

勧告の趣旨1について

台湾出身者で日本国籍を有する者について、届出内容から日本国籍以外の国籍を有していることが総合的に確認・判断できる場合には、国籍法13条の趣旨を踏まえ、届出により日本国籍の離脱を認める取扱いに変更した(令和4年〔2022年〕8月8日付け法務省民一第1688号民事局民事第一課長回答参照)。

なお、法務省ホームページの「国籍Q&A」について、上記取扱いの変更を踏まえ、該当部分を修正している*。

註* Q13 の(注1)

国籍法第13条の趣旨から、少なくとも日本国籍以外の国籍を有していることが確認できる書類(台湾出身者の場合は複数の書類・資料)が必要です。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a13

このように、日弁連の「勧告」によって、日本の国籍離脱に際して、中華民国政府の発行した国籍喪失許可書などの書類・資料が受理されるようになりました。

しかし、この回答は「台湾籍」を国籍として扱っているように見えます。

➁ 日台複数籍者に日本国籍選択義務がない

日弁連の勧告の趣旨の2番目については、法務省は次のように回答しています。

勧告の趣旨2について

国籍法第14条第1項に規定する国籍選択義務のある重国籍者に、日本国籍の選択義務があるわけではないことは明らかである。

この回答は、意味が微妙で、この部分だけ読むと単に「日本国籍の選択義務があるわけではない」と、当たり前のことを言っているように見えます。

しかし、「勧告の趣旨2」は次のような内容で、「日台複数籍者」が日本国籍選択宣言をしなくても「義務違反」にあたらないとするものでした。

(日弁連「勧告の趣旨2」)

日台複数籍者に対して,日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても,国籍法上の義務違反に当たらないことを周知徹底するべきである。

そうすると、法務局の回答は、蓮舫のような「日台複数籍者」が、そもそも「日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても,国籍法上の義務違反に当たらないということは明らか」だったとしていることになります。

これは、蓮舫が「選択宣言」の期日に遅れたのは違法とした金田発言を否定した上で、「日台複数籍者」にもともと国籍選択義務がなかったとしたものと言えます。

そこで、「台湾出身者」の国籍離脱手続き可能に変更した結果として、「日本国籍の選択義務があるわけではない」ことになったのか、日弁連が更に問いあわせました(2023年5月8日 再照会事項 PDFファイル、照会事項4)。

これに対し、法務省は次のように回答しました。

照会事項4

台湾出身者で日本国籍を有する者について、届出による日本国籍の離脱を可能とする取扱いの変更の前後を問わず、国籍法第14条第1項に規定する国籍選択義務のある重国籍者に、日本国籍の選択義務があるわけではないことは明らかである。

要するに、日台複数籍者は台湾籍の離脱をするまでもなく、もともと日本国籍の選択宣言をする義務はかったというのです。

「国籍選択の流れ(概要)」の図の関係部分を下に再掲して、この法務省の回答の解説をします。

日弁連の「勧告」発出前には、蓮舫は「台湾籍」(中華民国国籍)離脱のために、下図では左側の「2-(1) 外国籍の離脱」の届けをしようとしましたが、非承認の中華民国の文書は拒否され区役所で受理されませんでした。行政指導で、図の一番右側の「2-(2) 日本国籍の選択」(薄紫色の部分)の届けをしました。

しかし、日弁連の「勧告」によって、法務省は「2-(1) 外国籍の離脱」の届けは、「日本国籍以外の国籍を有していることが総合的に確認・判断できる 場合には」中華民国の文書・資料が使えるように取扱いを変更し、「台湾籍」の離脱がました。

そこで、日弁連は「2-(1) 外国籍の離脱」の取扱いの変更で「台湾籍」の日本国籍離脱を可能にしたことによって、「台湾籍」で日本国籍を有する者が「2-(2) 日本国籍の選択」(水色の部分)の「義務があるわけではない」となったのか問い合わせたのです。

それに対し、取扱いの変更の前後を問わず、「台湾出身者」で日本国籍を有する者に日本国籍の選択義務があるわけではないと法務省は回答したのです。これが意味することは、蓮舫は、区役所で日本国籍の選択の届け「2ー(2)」をする義務はなく、日本国籍取得の時点で日本国籍の単一国籍だったということになります。

このようにして、日弁連の「勧告」により、2021年より「台湾籍」があることを示す文書を提出することで、日本籍を離脱して「台湾籍」を選択することができるようになりました。

また、「台湾籍」と日本国籍を有する人に「国籍の選択の義務」はないことが法務省によって確認されたわけです。

(3) 人権問題としての国籍と戸籍

日本では、国籍を証明する文書は戸籍です。蓮舫の「二重国籍」を大きく問題にしていたのが蓮舫が所属した民進党の議員で、蓮舫を擁護する議員も蓮舫の説明が変わったのがよくなかったなどという始末でした。

その上、「二重国籍」解消を戸籍を開示して見せろという声が、次の記事のように、あたかも当然のように発せられるようになりました。

蓮舫氏が戸籍謄本の公開を要求されているのは、国籍選択宣言を本当にしたのか、また、いつしたのかを証明できる唯一の手段であるからだ。また、国籍選択宣言をしていなかったことを知らなかったようなことを本人がいっていたが、それなら、蓮舫は自分の戸籍謄本を見たことなかったのかということでもあるからだ。

しかし、このような戸籍開示要求の騒ぎは、そこに問題があることが人権団体などによって、次の記事のように指摘されました。(この記事は長文で、蓮舫の戸籍の開示要求の経過をふくめて問題の本質が書かれています。)

だが、蓮舫氏に戸籍開示を求める声は、「戸籍謄本をみせろ」という要求にほぼ収斂していた。蓮舫氏が戸籍謄本を公開することに対しては、党内から、そして人権団体や有識者やマスメディア(特に『朝日新聞』)から次のような反対の声が上がった。戸籍謄本は重要なプライバシーを含むものであり、戸籍が出自に基づく差別を生み出してきた歴史を考えれば、たとえ「公人」であろうと公開すべきではない。ここで蓮舫氏が圧力に負けて戸籍を公開すれば、今後、個人の出自を問いただす時に戸籍を提示させるのが当然だという「悪しき前例」をつくることになる。

遠藤正敬 「真正なる日本人」という擬制――蓮舫議員の二重国籍と戸籍公開をめぐって

この記事を書いた早稲田大学台湾研究所非常勤次席研究員・遠藤正敬は、蓮舫に対する戸籍開示要求の本質をいち早く指摘していました。最近の著書でも次のように指摘しています。

本書で述べてきた通り、戸籍は重要なプライバシーの記録であり、戸籍が出自に基づく差別を生み出してきた歴史に鑑みれば、たとえ「公人」であろうとその公開を要求すべきではない。

蓮舫本人も「こうした開示は私で最後にしたい」と会見で述べていたように、個人の経歴を問いただすときに戸籍を提示させるのが当然であるという風潮をつくってはなるまい。

戸籍は日本国籍であることを「日本人」の血統をもって証明するものである。よって、戸籍は「国籍」と「民族」と「血」の一体性を想起させやすい。戸籍を強制的に提示させて「真正なる日本人」か否かを分別しようという意図が表面化するとき、その行く先はまぎれもないレイシズムである。

蓮舫の「二重国籍」を問題視した国会議員は、蓮舫と同じように台湾にまつわる国籍問題を抱えている人々には思いが至らず、個人の出自にかかわる戸籍の開示を要求する一方、中華民国政府の文書は受け付けない矛盾した制度を問うこともなく、問題解決のために「二重国籍」問題の調査はなされませんでした。それは、2021年の日弁連の「勧告」を待たなければならなかったわけです。

7.有識者の見解

蓮舫の「二重国籍」の制度上の問題に対する見解や、そもそも「二重国籍」に当たらないとの有識者の見解を2例紹介します。

(1) 奥田安弘(国際法)

2017年7月13日放送のTBSラジオ「荻上チキ・Session-22」で「民進党・蓮舫代表の『二重国籍』は問題なし。説明責任は法務省にあり」と題して中央大学法科大学院教授・奥田安弘が次のように語っています。

いずれにせよ重要なのは、法務省は蓮舫氏の外国国籍喪失届を「不受理」としておきながら、「国籍選択届を出せ」と行政指導をしたという点です。なぜなら、国籍選択を求める時点で、法務省は蓮舫氏が「二重国籍である」と判断してしまっていることになるからです。

さきほど申し上げた通り、台湾の国籍喪失許可証を添付した外国国籍喪失届を「不受理」とするのは、中国の正統政府として中華人民共和国政府を承認し、その国籍法を適用するという立場からの判断であるはずです。ですから、蓮舫氏が日本国籍を得た時点で、中国国籍は失っていることになる。ところが、「二重国籍である」と認めたということは、逆に言えば「台湾の国籍法を適用します」ということを法務省自身が認めてしまったことになるのです。

蓮舫氏の『二重国籍』は問題なし。説明責任は法務省にあり

つまり、法務省は国家として承認しない中華民国の国籍は国籍法の「外国の国籍」と認めず同政府発行の書類を添付した外国国籍喪失届を「不受理」としておきながら、一方で中華民国の国籍を「外国の国籍」として「国籍選択届を出せ」と行政指導をしたという法務省の矛盾を指摘しています。

(2) 遠藤正敬(政治学・政治学史)

早稲田大学台湾研究所・非常勤次席研究院・遠藤正敬(政治学・政治学史)は次のように述べています。

巷では「台湾籍」をすなわち「台湾(中華民国)国籍」と理解して向きも多いが、この点は注意を要する。

それというのも、日本政府が一九七二年の日中共同声明において台湾省が中華人民共和国の不可分の一部であること」を承認して以来、日本の国内法上では「台湾(中華民国)」という国籍は認められていないのである。これに伴って法務省は在日台湾人の法的地位については中華人民共和国の法律が適用されるとしている。実際、蓮舫が日本の国籍法の国籍法の規定に従って国籍選択の手続きをとるべく中華民国の国籍喪失届けを役所に提出したところ、不受理となっている。

では、中華人民共和国の国籍法が彼女に適用されるとした場合はどうか。中国国籍法は二重国籍を認めて居らず、外国に定住する外国人で、自己の意志で外国国籍を取得した者は中国籍を自動的に失うとしている(第九条)。これに基づけば‘蓮舫が一九八五年に届出により日本国籍を取得したときに中国国籍は喪失するわけであるから、日中二重国籍となる由もない。

要約すると、日本では「台湾(中華民国)」という国籍は認められていないので、法務省は在日台湾人の法的地位については中華人民共和国の法律が適用される。同国の国籍法によれば、自己の意志で外国国籍を取得した者は中国籍を自動的に失うので、日中二重国籍とはならない、というものです。

8.結 論

➀ 蓮舫は、どの期間においても「二重国籍」ではありませんでした。

(a) 中華民国の国籍、いわゆる「台湾籍」は日本では「外国の国籍」と扱われませんから、日本国籍を取得しても二重国籍にはなりません。「中国国国籍」が中華人民共和国の国籍でないとすれば「台湾籍」のみの人は「無国籍」ということになります。

(b) 「台湾籍」は日本では「中国」国籍とされ、1972年以降は中華人民共和国の国籍と考えられます。しかし、同国国籍法第9条により、外国国籍を取得すると中国国籍は自動的に喪失するとされ、やはり二重国籍にはなりません。

同法には「自動的」とあるので、中華人民共和国から国籍喪失証明書を発給してもらうまでもないと考えられ、法務局も中国籍は喪失した、「日本国籍の単一国籍所持者」と説明していました。

➁ 蓮舫「二重国籍」問題は、非承認国の中華民国政府が発行した文書を受理しないことが矛盾した国籍事務の原因となっていました。日弁連の「勧告」で、法務省はその扱いを変更できたのですから、蓮舫「二重国籍」問題が生じたときに改善すべきでした。

➂ そもそも、仮に蓮舫が二重国籍であったとしても、日本国籍を持つ者は国会議員の被選挙権が法律上あるのですから、当時は事実上離脱が難しく、しかも、日本では「外国の国籍」とはいえない「台湾籍」を持っていたことに違反や問題はありませんでした。問題があるというなら、法制度の方を工夫して変えるべきでした。それが、法治というものでしょう。

➃ 蓮舫の「二重国籍」問題によって、日本の戸籍に含まれる血統主義と一生ついて廻る「血統」の記録が、「真正なる日本人」か否かを分別するツールになる危険性を表面化しました。

いままで画像データだった戸籍情報が文字データとしてマイナンバーカードに紐付けされ、そのカードがいろいろな場面で使われるようになることに危惧を覚えます。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?