うらかたり 第20話

裏方が語る舞台の裏側の物語『うらかたり』と題して、どらま館制作部技術班が制作部週間内で毎日更新するnote記事企画。

今回の制作部週間では、第19話~第24話を公開します。

ついに美術ですね。わくわく。

舞台美術研究会を引退して早1年、すっかり油断して美術のターンを待っていたので、まさか自分が書くことになると思わず必死に記憶をこじ開けました、4年代の垣花です。どうも名前が独り歩きして怖くて寡黙なマッチョだと思われているようですが、チビでおしゃべりでタタキ場にお菓子を持ち込むのが好きな人なので拍子抜けみたいな顔をされるのが近頃の悩みです。寂しいので怯えないでくださいませ。

さて、現役代にも多くの美術さんがいる中で「美術の記録を残したい」とお話をいただいたので私が担当したコロナ以前の舞台を前編で、試行錯誤しながら作ったコロナ渦の美術を後編でご紹介しようと思います。

まずは、外小屋だったのであまり知られていない私の初チーフ現場をご紹介します。この舞台の色味が何年経ってもお気に入りです。

2019年6月公演 @千本桜ホール

アリゴ座スピンオフユニット 髪の毛が燃えたときの匂い第一回公演『浮上』

作・演出 荒木建策

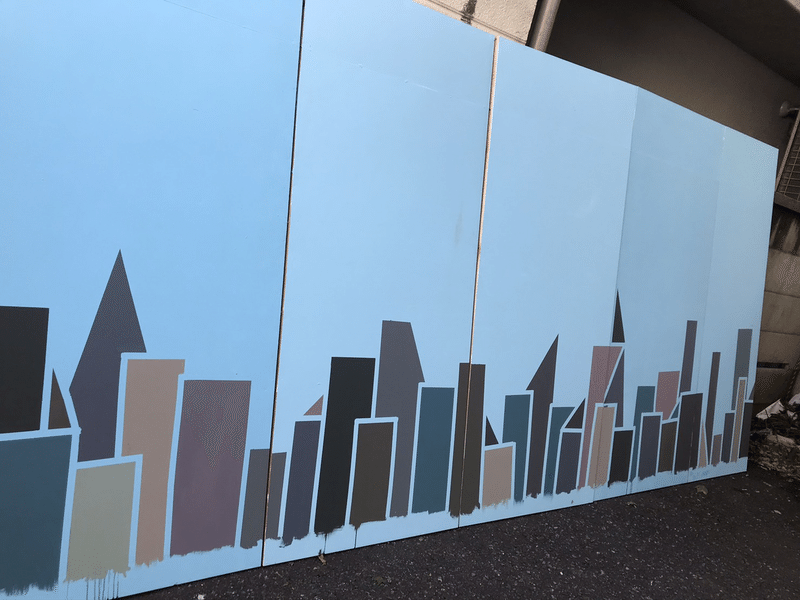

病院の屋上という設定。シリアスとコメディ、リアルとSFのバランスが絶妙なお話で、美術をどの程度の具象にするかとても悩みました。特に「屋上のフェンス越しにビルの街並みが見える」という情景は簡単には再現できませんが「屋上」という場所を伝えるのに最も重要な要素です。ビルの絵をリアルに描こうとしても限界がありむしろ違和感です。そのため、フェンスをできるだけ忠実に再現した上でビルは抽象的に淡々と描くことで具象と抽象のバランスを取り、ビルの街並みが個を持たないよう配慮しました。

ビルのカラフルな色たちには仕掛けがありまして。実はこれ、体験に来ていた一年生の前に赤、青、黄と部室にあったカラフルな塗料を用意して、大量のグレーと好きなように混ぜて作ってもらったものです。ベースの塗料は同じでも、誰も同じ色は作れません。ビルの形もマスキングテープを自由に貼ってもらいました。複数人がお互いに様子を伺いながら描いた意味を持たない□や△は、バラバラに立てたのになぜか似通った、整然としているようで雑多なオフィス街の成り立ちと近いものがあります。

マスキングテープをはがすとカクカクとした街並みが出てきてかわいいです。

構造的な特徴は、パネルの仕掛けです。プロジェクターの映像を投影する演出のために、手前のパネルがパタリと開く仕掛けを作りました。上の写真は手前のパネルが開いた状態です。通常のドア等で蝶番を使うと繋ぎ目に隙間ができますが、開いたときに綺麗に繋がるように気を使いました。映像投影エリアは使わないときに無地でのっぺりするのが具象寄りの美術のときの悩みですが、この舞台は狭かったのもあり仕掛けで対応しました。

2019年11月公演 @どらま館

鶴の一声プロデュース ワレワレハ♯1

『ギンガムチェックアンドロメダ流星群』

脚本・演出 パイナップル=チャン(ワレワレハ)

撮影:コトデラシオン様

舞台美術研究会名義での作品なので私の名前が出ていたわけではないのですが、今でも早稲田の演劇関係者には「ギンガムの垣花さん」と言ってもらえる、名刺みたいな作品です。思えばこれは、私が唯一早稲田で披露できた有観客公演の美術なのですね。

こちらもSFのエンタメ性と現実のほろ苦さの入り混じる世界観でした。難しかったのは場所の設定が小学校・博物館・大学・家・道・面接会場・宇宙と多岐にわたること。対応力を重視し、パネルはパッチワーク風につくりました。パネルに配置した様々な種類のギンガムチェックは博物館の場面では展示品の役割を担い、大学の場面ではカジュアルな雰囲気を作れていたと思います。色は宇宙と馴染みの良いネイビーを選びましたが、差し色にベージュとグレーを使うことで学校の制服を意識しました。

クライマックスの宇宙の場面では、正面からSourceFour(光の角を切り取ったり、プレートを入れて模様を投影できる照明機材)で星を表現する見せ場がありました。照明の光は、投影する対象の色や素材によって見え方が変わります。白系の色は照明が明るく広がって見えたり、木材に当たるのと布に当たるのとでも少し違います。この舞台はパネルに貼られた布の種類がそれぞれ違うので、場所によって星の照明の明るさやピントに個体差が生まれました。宇宙の奥行きが生まれた気がしてお気に入りです。

真ん中で主張しているギンガムチェックは貫板(使用したのは幅9㎝/厚さ12mmで元は4m弱あります)を正方形になるよう細かくカット、一枚ずつ短い釘で固定してできていて、実際に見るとポコポコと立体感があります。

「夜空はきらきらギンガムチェック」という言葉が心地よく印象に残っていました。お客さんが帰っていくときにそういう夜空が一緒に記憶に残ったらいいなというのが自分なりの目標にしていたのですが、終演後にファンアートを描いて下さった方がこの貫板のギンガムを絵に落とし込んでいる、と気が付いた時は嬉しくてたまらなかったのを覚えています。美術を通して同じ景色を見てほしいというのはやはりロマンですよね。

(撮影:戒田優衣様)

機構としては、真ん中の小高いところがパカッと開いて中から人が出てくることができます。客席から見上げる形で床面が見えないどらま館だからこそバレずにできる仕掛けですよね。蓋を付けるの自体は難しくないのですが、本当に苦戦したのは蓋が静かに閉じること。ソフトダウンステーという金具を買ってきて、1人で何時間も微調整しました。これを使うことで、手を放してもゆっくり静かに蓋が降りて、危なくないし大きな音がしません。

以上が有観客公演、というかコロナを知る前の私の舞台美術でした。

次回はコロナの影響下、試行錯誤した美術を紹介していきます。

垣花恵利奈

舞台美術研究会73期(4年代)

早稲田大学 文化構想学部 文芸ジャーナリズム論系に所属。

2018年に舞台美術研究会に入会、舞台美術を専門に活動している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?