うらかたり 第21話

裏方が語る舞台の裏側の物語『うらかたり』と題して、どらま館制作部技術班が制作部週間内で毎日更新するnote記事企画。

今回の制作部週間では、第19話~第24話を公開します。

前回に引き続き、垣花が舞台美術について書いていきます。上演方法ごと違いすぎて絞りきれず長くなってしまいました…!今回は、コロナ渦においてつくった美術について書いていきます。舞台美術は最も早くから予算を使い作業を開始し、数時間を同じ顔触れで過ごすという点からコロナ渦で最も打撃を受け、しかし小屋入り本番に直接干渉しない点で平常通りとも言えるセクションです。

2020年10月 映像公開

いいへんじ『器(思索と試作)』@どらま館

作・演出:中島梓織

撮影:工藤愛様(2枚目)

早稲田での演劇が限定的に解禁され始めた最初期に関わらせてもらった作品です。当初の予定から変わり「思索と試作」の形で映像収録されました。人との距離を意識し、1人ずつ与えられた平台から出られない設定がこの時期を象徴しています。映像自体が初めてで、どこまで映るのか分からずデザインを決めかねました。

全体はシンプルでもそれぞれの台にはパッチワーク風に布の装飾を施しています。映像では見えないかもしれないけど、座組の方が「舞台に立っている」という喜びを感じるささやかなお手伝いが出来たら良いなと思いながら作りました。カメラの配置や人との距離も未知だったので、必要に応じて移動ができるよう床固定もしていません。

2021年1月 映像公開

舞台美術研究会秋季研究会公演

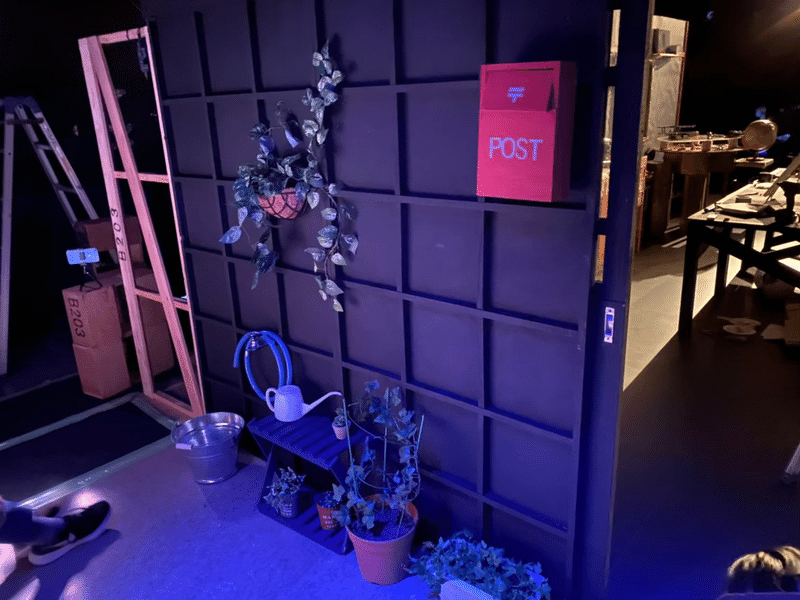

『まちぼうけ』@B203

主宰:犬飼朋花

脚本:須藤瑠誠 演出:イロハス

この企画で何度か登場している秋研。この物語の舞台は、1人の女性が営む画廊「街某家」。街某家の歴史はこんな感じです。もともとは戦後昭和、旅行好きの祖父が集めたものを飾りながら趣味として西洋雑貨や骨とう品を扱っていた小さなお店でした。それから母親、主人公と引き継がれる中で、たばこを売ってみたり、文房具を売ってみたり、ハンドメイドのアクセサリーを置いたり。会計机の奥はそのまま古い家が続き、三代にわたって生活が染みついた場所です。変わらない場所で変わり続けたお店をつくるにあたり、美術のニッチなこだわりを紹介します。

撮影:犬飼朋花様

パネルの裏面をそのまま活用した裏路地。いつもは見えない所ですが、骨組みを生かして格子状に仕上げています。裏から見たらお店じゃなくて家に見えたらいいなと思い、時代は少し違いますが江戸東京たてもの園に保存された「看板建築」(関東大震災後に多く建築された正面だけが西洋風の外観を持った店舗併用の木造住宅)を資料にしました。

土は木くずに塗料を混ぜて作りました。スタイロフォーム(発泡スチロールの進化版のようなもの。六尺サイズや厚みのある直方体もある。軽くて塗装可能なので装飾にもよく使います。)で底上げして、表面にボンドを付けて木くず製の土をまぶせば完璧な植木鉢です。

家の骨組み風の木材は全て半貫(前編で紹介した貫板の半分の細さの長材)の角を削って、あたたかみのある古民家風にしています。パネルの表面に厚みが出来て、絵や商品も飾りやすくなりました。

撮影:コトデラシオン様(1枚目)/ 渡部真子様(3枚目)

秋研は、「企画段階から映像配信を想定して作られた」最初期の作品の一つではないかと思います。映像で撮った時のっぺりしないように、色や柄も積極的に取り入れています。演劇自体は編集の上で後日配信という形でしたが、少人数交代制の舞台見学会を企画していたのもあり、360度どこから見ても可愛くなるように作りました。

古い建物だからといって単純に経年劣化を意識するのではなく、衣装案や宣伝美術とすり合わせながらリボンやお花をモチーフに可愛さを重視したのが特徴です。

古民家のアンティーク家具と言い張っても材料は所詮一枚500円のベニヤで、ガラスだってアクリルです。高級感に限度がある分、こだわりは家具の一つ一つにありました。主にモデルにしたのは、江戸東京たてもの園、川越、横浜の赤レンガ倉庫の雑貨屋さん。輸入家具店のカタログと日本の量産型家具を見比べて違いを探したりなんかもしました。

ビーズは一粒ずつ紙でできていて、在宅作業班にお願いしました。店内の商品はポストカードやキャンパス絵も、ぶたびの同期や後輩たちの作品です。この作品は具象ですが考え方は前編で述べた抽象舞台と同じで、空間が持つ要素を汲み取る過程が重要なのは変わりません。店主が変化しているという設定も踏まえ、私一人の好みに偏らないように気を使いました。秋研は引退公演でもあったので、同期に展示品を持ち寄ってもらいながら「この人にとって街某家はこういう場所なんだ」と発見したり、持ってきてくれたものの思い出を教えてもらったり、様々な解釈を集めるのに時間をかけました。

直接会えない間はSketchUpというPCソフトでつくったモデルの共有を丁寧に行いました。美術は最初に作り始める、全体の基準になるセクションです。特に特殊な形の舞台は演技動線や照明さんの方針に違わぬよう、棚の位置を正確に報告します。映像さんがカメラの置き位置を決めるためには棚の幅や高さも重要です。

私は美術をやっていましたが絶望的に絵が苦手でして、「下手な絵」という小道具を描かされたこともあるくらいです。絵が苦手だからと美術を避けている人も、便利なソフトが色々あるので安心してください(笑)

2021年3月 展示とパフォーマンス(有観客)

1999会「交錯する眼差し/蓄積する瞬間」

@シアター風姿花伝

主宰:谷川清夏

撮影:笠原颯太 様

こちらはコロナの影響で演劇の形から、詩や絵、音声作品を5つのエリアに分けて展示する形式に変更されたものです。30分弱の演劇パフォーマンスはマスクを着用して行われました。

作業場の使用期間が一週間に限られていたこと、展示する作品と同時並行に美術を製作していたことから、迅速かつ作品完成後に調整可能な形で作る必要がありました。紐やクリップ、突起や平面を多く用意し役者さんたちに飾ってもらい、そして残った余白部分を造花や布で埋めていくという方法で調整しました。30分の演劇パフォーマンスを行うときには、中央にスペースをあける必要があったので、一部の展示構造物にはキャスターがついていて可動式になっています。動くものは高さを出しすぎず、下に重心がくるように安全に配慮しました。

遠のいてしまった「劇場」という空間を体感してもらうため、敢えて箱馬がむき出しに置かれていたり、木材を塗装せず使用したりしています。

2021年3月(4月映像公開)

劇団森本公演 『霖』

主宰:金岡大樹

学生会館の休館期間が終わって一発目(つまりタタキ期間は0日)の舞台。タタキができないので布舞台が必須です。とはいえ全部がふわふわの布では世界観に合わないと考えたので、小屋にある木足(本来平台に取り付け高さを出す台組みの装置。今回は3×6尺のものを使用)を縦横に立てて布を張ることで即席のパネルを作成しています。写真でいうと上手のネイビー/下手のオレンジ・緑がそうです。上から吊られた幕と違い、カクカクした印象になっていると思います。

感染対策の観点からもハケ裏は広くとりたかったので、物理的な距離はコンパクトに、紗幕をひくことで位置関係が違うことを表現しています。作り物は当日タタキをするしかなかったので、材を二種類ほどの長さでざっくり切り落とし、目測でデザインを決めました。映像オンリーの演劇だったのでディテールは見えないと割り切り、とにかくスピードを重視した舞台です。

2021年3月(5月映像公開)

※2020年2月の企画を延期

ぺナペナG×演劇倶楽部 企画公演

『壁に耳あり障子に目あり死人に口あり名前はメアリー』

主宰:飯尾朋花

最後に紹介するのはコロナで一番最初に公演中止の影響を受けた企画です。これに関しては、実は美術をもうとっくに作り終わっていて、映像用に作り直せない状況でした。学館封鎖のために先も読めぬまま一旦解体し倉庫に入れていたものを一年越しに掘り出して、ワークショップ形式で撮影する用に組んだ時の写真です。そのため一部塗装がはげているなど完成に至っていない部分もあります。

元々は二面舞台で、階段を中継として対角に舞台がある形でした。コロナ以前は客席との距離が近かったので、ダイナミックな仕掛けを持った舞台装置でお客さんを楽しませることができ、その生の反応がなによりも楽しみでした。この舞台は主宰さんのやってみたい演出と連動した仕掛けが盛沢山だったので、映像配信でカット割りにしてしまうと全体像が見えづらく臨場感が上手く伝わらないのが悔しかったです。1年間コロナに翻弄されつつも満足いく美術をつくってきた自負があった分、映像配信に慣れた頃に建てると、目標とかこだわる部分の変化をはっきりと感じて自分でも戸惑いました。

パネルにプロジェクターの映像を投影すると背景がパネルと対応してカラフルに見える仕組みです。実は、室外機の正面が開く演出になっていたり、高さを出したベランダの奥に見えない所に受け台を用意して飛び降りられるようになっていたりします。時期的には前編で紹介した『ギンガムチェックアンドロメダ流星群』の次にあたる現場だったので、「穴から人を出してた美術さんいたよな~」なんて、作品で覚えてもらって次の現場に繋がった例でもあります。

少し長くなってしまいましたが、コロナ以前とコロナ後の舞台美術の変化はいかがでしたでしょうか。

コロナ渦において、美術は真っ先に省略される、お金も時間もかかるけどなくても演劇はできるセクションだと自覚しました。悲しくなったこともありますが今は、なくても演劇はできるのに求めてもらえるのはすごく有難いし誇らしいことだと思っています。コロナの影響で美術が過疎化していると聞いて寂しく思っていますが、美術は小屋の外でも学べることがたくさんあります。まずは好きだなと思った棚や椅子の写真を撮り溜めておくことから始めてみるのはいかがでしょうか。

この記事を通して、少しでも美術に興味を持つ手助けができていたら嬉しいです。

垣花恵利奈

舞台美術研究会73期(4年代)

早稲田大学 文化構想学部 文芸ジャーナリズム論系に所属。

2018年に舞台美術研究会に入会、舞台美術を専門に活動している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?