【言語化の難しさ】"ふわふわくまさん"と"カクカクくまさん"

はじめに

あなたは、他人も自分と同じ方法で思考していると思い込んではいないだろうか?

「違うのは当たり前」と答えられる場合、あなたは視野が広く素晴らしいと筆者は思う。

この記事は、思考方法が複数あることについて最近気づき、それが自分のコミュニケーションエラーに絡んでいるかもしれないという筆者のメモである。

もしも、これが誰かの役に立つのであれば幸いだ。

キッカケ

この記事を書こうと思ったのは、筆者がコミュニケーションエラーに悩んでいる際に「視覚思考者」について語られている動画を見たのがキッカケだ。

絵で物事を考える「視覚思考者」にはどんな世界が見えるのか?【ビジュアルシンカー1】

「視覚思考者」という言葉が存在するということは、それ以外で思考している人が存在するということに驚いたのだ。

※思考・認知の種類として「文字、絵、図、音声など」があり気になる方は調べてみると面白いかもしれない

自己観察

思考方法の多様さを知ってから、自分はどのような手段で思考しているのだろうと気になり始めてしまった。

一度気になり始めると、落ち着かなくなってしまうのは人間の悲しき性である。

筆者が自分の思考方法を観察する過程で、自分の特性に気付いた部分がある。

それは自分の思考方法が3種類あり「映像>図>音」の優先度で組み合わせて行われていることだった。

つまり、文章を用いての思考はほとんど行われていないということである。

グラデーションはあれど、筆者は自分が映像思考者側なのではと感じた。

ここで「映像思考者にとっての言語化の難しさ」ついて筆者なりに言語化してみようと思う。

※既に察しているかもしれないが、筆者は言語化が苦手なので、分かりにくいかもしれないが悪しからず。

映像思考者にとっての言語化の難しさ

まず、思考形式が映像であるが故に言語化が難しい。

映像で考えている本人は映像をそのまま伝えたいのだが、それを無理やり他の形式に変換する必要があるからだ。

イラストから文字への変換を試みると言えば伝わるだろうか?

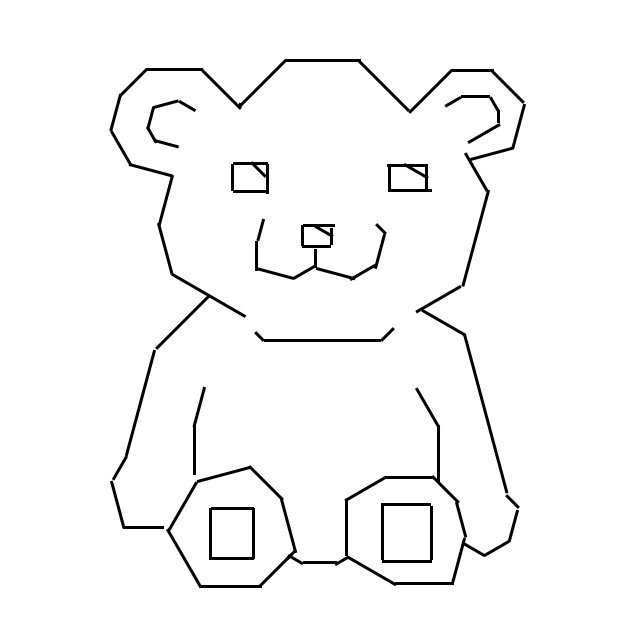

ここで映像思考から言語化する難しさを「ふわふわくまさん」と「カクカクくまさん」を用いて表現してみる。

例えば、映像思考者が頭の中では「ふわふわくまさん(思考)」をイメージしており、それを他者に見せてあげたいとする。

理想としては、思い描く「ふわふわくまさん」をそのまま他者に見せることができれば良いのだが、頭を開いたところで見せられる訳でもない。

そのため、何かしらの方法で出力する必要が出てくる。

その際、他者に見せる為には皆が分かりやすい尺度として、定規(言語)を用いて紙に描くこと(コミュニケーション)を要求される。

その結果、紙には「カクカクくまさん」が描かれてしまい、映像思考者が思い描いた物とは全く違うものとなってしまう。

定規(言語)では本来伝えたかった「ふわふわくまさん」の持つ曲線やふわふわ感が表現できないからである。

これが筆者の考える「映像思考者にとっての言語化の難しさ」である。

映像思考者にとってのコミュニケーションの難しさ

蛇足は承知で、コミュニケーションエラーについても書く。

ここまで書いた通り、映像思考者が言語化を試みると、自分のイメージが不本意な形となって描かれる(出力される)訳だ。

しかしながら、周りは描かれた絵を見て批評をするし、そこから映像思考者の価値観などを判断する。

また、現代社会は言語化・文章化によるコミュニケーションが一般化している(優位である)為、社会で生きていく上ではどんなに嫌でも「ふわふわ(イメージ)」を「カクカク(言語)」に変換する必要がある。

つまり、周りからは「あいつは、ふわふわくまさんが分からないんだ」となる。また、映像思考者は「カクカクくまさんを見せたいわけじゃないのに!」となる訳だ。

さらに言えば、本人は満足に言語化出来ていない自覚がある為、かなりのストレスを負うこととなる。

このような不満足感を積み重ねていくとどうなるのか?

それは、映像思考者は定規(言語)で描くこと(コミュニケーション)を避けるようになるので、描く(コミュニケーション)力が養われなくなる。

もうお気づきだろう。

コミュニケーション力が養われないのであれば、コミュニケーションが上達するはずもない。悪循環だ。

これが映像思考者の周りで起きるコミュニケーションエラーであり、その原因だと筆者は思う。

……と、書いていたら、思いの外長くなってしまったので今回はここで一区切りとする。

(タラタラと書いてしまうのも、言語化が苦手である証左であろう)

おわりに

この記事を読んで「そんな奴らも居るんだな」と思っていただけたならそれで良いと筆者は考えている。

また、「思考方法に違いがあるなら、どう対策をしよう」と考えるキッカケになればとも思う。

もし次回が有れば、これらのコミュニケーションエラーについて筆者はどう対策しているかや筆者の認知方法についても書きたい気がしなくもない。

駄文をここまで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは

わにわにさくさく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?