Photo by

voice_watanabe

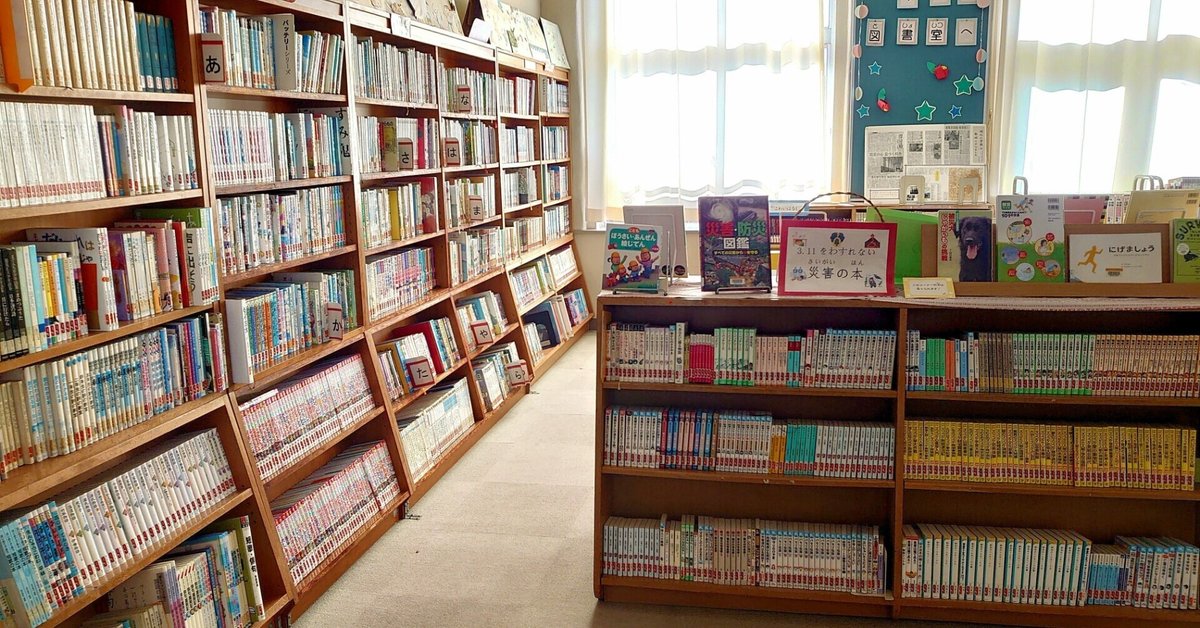

図書館の使い方

何かを調べようと思ったとき、私が学生の頃は図書館に行くしかなかった。

しかし、探したいものが図書館の分類のどこにあるか、よく分からず、徒労に終わることがよくあった。

そして、自分の求めているものはここにはない、とあきらめてしまう事も。

「独学大全」によると、図書館、特にごく一般的な公立の図書館はいろいろな人が来ることを想定しているから、いろいろな情報を置かなければいけないという事情があるそうだ。

そして、その分類は日本十進分類法という分類で分けられており、自分の知りたいものの分類が分からない、あるいは、ないと思ってがっかりしてしまうことも多いだろう。

そもそも、図書館に自分の目的のものだけが書かれた1冊があると考える方が楽観的で、それよりも、いろいろな分類の中に欲しい情報が少しずつちりばめられていると考えた方が良い。

例えば、私が過去に研究対象としていた「アルツハイマー病」について考えてみると、病気の原因については「医学」「自然科学」だろうし、発症患者の数ならば「統計」、社会福祉制度などを知りたければ「社会」かもしれない。

いろいろな情報に触れることで、自分では気づかなかった様々な角度で問題解決に光を当ててくれる場所が図書館なのだそうだ。

今では、Web検索という便利なものがあるから、リアルに足を動かさなくても資料を探せる。だが、Web検索だと自分の知りたいものだけピンポイントで探すことになるから、多角的にものを見ることができない。

久しぶりに図書館に行って、色々な情報に触れてみようか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?