『ナイン』ブレイク以降の集大成としての『虹色とうがらし』(前編)| 碇本学

ライターの碇本学さんが、あだち充を通じて戦後日本の〈成熟〉の問題を掘り下げる連載「ユートピアの終焉──あだち充と戦後日本の青春」。

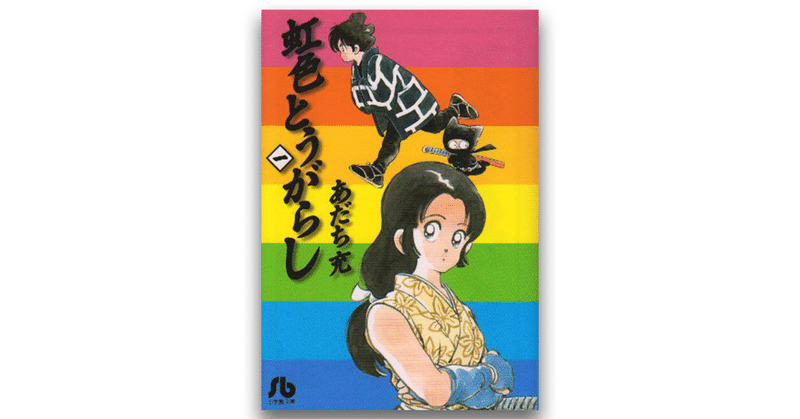

今回から、SF×時代劇の異色作『虹色とうがらし』の読み解きに入ります。

昭和が終わり平成の幕が上がる中で、あだち充が「少年サンデー」の看板作家という立ち位置から意図的に距離を取りながら試みた「二重のリミックス」とは?

碇本学 ユートピアの終焉──あだち充と戦後日本社会の青春

第15回 『ナイン』ブレイク以降の集大成としての『虹色とうがらし』(前編)

『虹色とうがらし』連載開始当時の「少年サンデー」とあだち充

連載時はあまり手応えのなかったとあだち充が回想する『ラフ』は、その後あだち充作品の人気投票では上位に食い込む人気作品となった。ネットなどにある人気投票を見てみると上位のベスト5は『H2』、『タッチ』、『ラフ』、『みゆき』、『クロスゲーム』となっている。『みゆき』と『ラフ』以外の三作品は野球がメインであり、世代ごとにリアルタイムで読んだものが反映されている結果に見えなくもない。

『ラフ』が1989年に連載終了すると、すぐに翌年の1990年に同じく「少年サンデー」で『虹色とうがらし』の連載が開始された。今作はSF×時代劇という異色作であり、あだち充と言えば野球やボクシング、青春のイメージが強いせいか人気投票でも上位に入ることはなく、一部のマニアックなファンが好きな作品の一つと考えられている。

『虹色とうがらし』という作品はどうしても「SF×時代劇」という部分がピックアップされてしまうのだが、今改めて読み返してみると『虹色とうがらし』という作品は、それまでは作品内で自分の意志や主張をほとんどしてこなかったあだち充が率直にセリフなどでそのことを表明していることに加えて、『ナイン』でブレイクした後のあだち充の要素がほぼ入っている、きわめて稀な作品になっている。

1970年にデビューしたあだち充は、この連載が始まった時には画業20周年(当時39歳)を迎えていた。『虹色とうがらし』は漫画家として20年生き抜いてきたあだち充がそれまで描いてきた漫画作品をリミックスして、「SF×時代劇」でパッケージした記念すべきものでもあった。そして、彼がずっと幼少期から影響を受けてきたもの、描きたいものを、全面的に取り入れた作品となった。この辺りもあだち充の長編連載作品では珍しい特徴と言える。

「タッチ」や「ラフ」は『サンデー』の中でのポジションや、打率を一応気にしながらやってたんだけど、「虹色とうがらし」は、自分が漫画家を目指した頃に描いていた絵や世界観で、ずっとやりたいと思っていた題材を描いた作品です。だから、いちばん力が入ってます。これをやらせてもらったのは、のちのちすごく助かってます。〔参考文献1〕

「作家」のようなポジションにいっちゃうと、バカができなくなってしまう。「虹色とうがらし」にはまったく後悔がないし、こんなことをやっているから、全然大物感の漂わない漫画のままこれた。〔参考文献1〕

上記のように「少年サンデー」でのポジションや打率をあまり気にせずに済んだのは、『虹色とうがらし』連載当時の「少年サンデー」連載陣によるところが大きいだろう。

「少年サンデー」において高橋留美子とあだち充のふたりは、1980年代初頭からラブコメ路線を引っ張っていった稼ぎ頭であり、他の若手漫画家にとっても精神的な支柱になっていた。あだち充は『タッチ』『ラフ』の時点では「少年サンデー」のエースとして四番打者的なポジションを担っており、そんな期待を編集部や周りもかけていた。しかし、『虹色とうがらし』の頃になると、若手の漫画家が充分に成長し台頭してきはじめていた。

まず、盟友の高橋留美子は『らんま1/2』、藤田和日郎『うしおととら』、北崎拓『ふ・た・り』、西森博之『今日から俺は!!』、河合克敏『帯をギュッとね!』、椎名高志『GS美神極楽大戦!!』、青山剛昌『YAIBA』 、ゆうきまさみ『機動警察パトレイバー』、村枝賢一『俺たちのフィールド』他と、あだち充と高橋留美子が「少年サンデー」で連載を始めた頃にいたベテラン勢と若手がほぼ入れ替わっており、なおかつその漫画家たちも人気作品でヒットを飛ばしていた。そんな状況もあって、あだちは自分が「少年サンデー」のエースでいることや打率などの重荷を自ら外し、編集部や読者が求めるラブコメ&青春ど真ん中の豪速球を投げることを一旦やめることができたのかもしれない。

また、前作の『ラフ』同様、『虹色とうがらし』にはまったく編集者の存在が漫画の中に登場しない。同時期に「ちゃお」で連載していたラブコメ無双になっていた『スローステップ』では、担当編集者の都築がたびたび登場していており、この点は非常に対照的だ。

あだち充は担当編集者と漫画とは関係のない無駄話をするだけだったが、それが彼にとっては重要なことだった。そして、『タッチ』以降はネームすらも担当編集者にも見せなくなっていた。それはあだち作品に何度もキャラクターとして登場させられることになる三上信一も同様だった。

『虹色とうがらし』も同じように担当編集者は事前の打ち合わせで、あだちが好きだった「時代劇」や「落語」をメインにした漫画を始めることは伝えられていたのだろうが、受け取った原稿を見て驚いたことだろう。そこにプラスSF的な要素も入っていたのだから。

『タッチ』連載時の担当編集者だった白井、三上、有藤は「少年サンデー」編集部におらず、あだちと編集部はうまくコミュニケーションができていなかった可能性も考えられる。その頃にあだち充に直接、苦言やこういう作品にしてほしいと要望する編集者も、おそらくいなかったのではないだろうか。

長かった「昭和」の終焉と失われていく風景をめぐって

ともあれ、こうした当時の「少年サンデー」の状況の中で、『虹色とうがらし』の連載が開始された。そこに込めたものについて、あだちはこのように語っている。

江戸の町と落語の世界はいまだに大好きですから、時代劇と落語をずっと描きたいと思ってたんです。時代劇というか、江戸時代の庶民、天下取りなどとは関係のない市井の人々の日常。

だから設定は、これまでいちばん考えて、準備して始めたんじゃないかな。連載前にたまたま高橋留美子と一緒になる機会があって、「虹色とうがらし」の構想についてだいぶ話した気がします。普段そんなこと絶対言わないから「珍しいね」と言われたのを憶えてる。〔参考文献1〕

落語が好きになったのは高校時代です。その頃には、落語の本を買って読んでました。高校時代から朝までラジオを聴いてたので、明け方は落語の番組をよく聴いてましたし、頭の中で映像を浮かべて楽しんでた。だから、江戸の市井の人々の風景はすでに頭の中にあって、いつでも遊んでいた気がします。

描きたいことはいっぱいありました。忍者も、チャンバラも、長屋も描きたかった。そういう、子どもの頃に描きたかったものをすべて描いてます。最終的にどこに話を持っていくかということも、例のごとくまったく考えてません……。〔参考文献1〕

昔、僕が好きだった時代劇は、「時代考証」なんかなかったデタラメな世界でした。そういうものが描きたかったから、SFの設定にするしかなかったんです。テレビでも漫画でも、昔は細かいことを気にしない時代劇がたくさんありました。なんでもかんでも時代考証的に「こういうことはあり得ない」みたいな指摘が嫌いで。漫画でいうと、白土三平以前のおおらかな時代劇が大好きでしたね。細かいことを気にせずにその世界観を楽しむ。作家の姿勢としては、僕はそっちなんで。〔参考文献1〕

幼少期から触れてきた映画やテレビの時代劇と落語をずっと描きたかったというあだち充が、ある種、童心に戻って描いた漫画が、この『虹色とうがらし』だった。

落語好きで知られるあだち充が好きな落語家は立川談志、三遊亭圓生、古今亭志ん生といった名人たちであり、中学の頃から『落語大全集』を読んでいた生粋の落語ファンだった。また、兄の勉が師匠の赤塚不二夫と共に芸能コースで弟子入りしたのが立川談志の立川流だった。

立川談志は長寿番組となった「笑点」を立ち上げ、一般の人々には縁遠い古典芸能になってしまっていた落語家を日本中のお茶の間に広めた存在でもあり、政治家にも一期だけだがなっているというバラエティーに富んだ落語家だった。また、落語に関する著作も多数あり、現在においてもその影響力は落語以外のジャンルにも及んでいる。

天才と呼ばれた立川談志が天才と認めていたのは手塚治虫とダ・ヴィンチのみであり、手塚との交流も深く、手塚も談志の芸を認めていたという。また、その手塚から言われたことで政治家を辞めているほどの信頼関係があった。

立川談志は落語と自身の芸について、著作で「業の肯定」「イリュージョン」「江戸の風」というキーワードを挙げている。この中の「江戸の風」というのは、要約すると「落語とは江戸の風が吹く中で演じる一人芸」という定義であった。落語の形式を満たしているだけではなく、その伝統に根ざしているものを「江戸の風」と立川談志は表現していた。

このように、立川談志の落語を中学時代から聴いてきたあだち充にも、その「江戸の風」のようなものが作品の根底にあると筆者は感じている。

それは言うなれば、やはり戦後に生まれたあだち充たちが影響を受けた「戦後日本社会の青春」と言える「昭和の風」だったのではないだろうか。

【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!

三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』

ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?