「紙の雑誌」を続けることで、「ゆっくり」考える場を守りたい。──宇野常寛責任編集・雑誌『モノノメ #2』クラファン実施中です

ただいまPLANETSでは、今春の刊行を目指して雑誌『モノノメ #2』クラウドファンディングを実施しています。

「検索では届かない」をコンセプトに昨年創刊した『モノノメ』、第2号も創刊号に引けを取らない内容の濃さを目指して制作に励んでおります。

第2号は「身体」についての特集をはじめ、「観光しない京都」のすすめや「水曜日は働かない」提案、映画『ドライブ・マイ・カー』に関する濱口竜介監督・佐渡島庸平さんとの鼎談、東京・小金井にある就労支援施設「ムジナの庭」への取材記事、47都道府県再編計画などの企画や、前号から続く連載など、盛りだくさんでお届けします。

ぜひご支援のほど、よろしくお願い致します。

目次・プロジェクト詳細はこちら。

■編集長・宇野常寛より

改めて問います。いまの報道は、批評は、おもしろいでしょうか? それは果たして、考える場として機能しているでしょうか? 僕にはそうは思えません。いま、情報ネットワークにあふれかえるほとんどの言葉は、ある問題があったときにその問題を解くための知恵を出すこともなければ、問題そのものの問い直すこともありません。ほとんどの言葉は既に「世間(僕が一番嫌いな言葉です)」で話題になっている問題に、どう答えるとある層を動員(課金)させることができるかという大喜利的なゲームのプレイになってしまっています。そして、そこには何も建設的なものは存在しません。

だから僕たちは2020年に「遅いインターネット」という運動をはじめました。これはプラットフォームの提供する「速度」に抗って、SNSの相互評価ゲームの外側で時にはゆっくり事物を考えることを提案する運動です。

そしてその延長に2021年の秋、僕たちは新しい雑誌「モノノメ」を創刊しました。コンセプトは「検索では届かない」。タイムラインの潮目を読むことに背を向けて、地に足のついた仕事をしている人だけに参加してもらう。失敗した人々に石を投げて読者を接待するような誌面や、既に支配的な話題を後追いして換金するような誌面にはしない。「遅いインターネット」計画から続く、アテンションエコノミーに抗いゆっくり思考する場をつくる。そのために、インターネットでの直接販売と、主旨を理解してくれる施設でのみ取り扱うことにして、初版5,000部をほんとうに届けたい人5,000人にしっかりと届ける。ただ売って終わりにせず、そのあとは読者と一緒に考え続ける……そんな雑誌を目指しました。創刊に向けたクラウドファンディングでは、1,129名もの皆様に支援をいただき、目標の500%を超える金額を集めることができました。この場を借りて改めて、お礼を言わせてください。

そして、このプロジェクトで大事なのは「続けること」です。新しい方法を試行錯誤しながら、こうやっていけばインディペンデントな、長いものに巻かれない「発信」を一定のクオリティを保ちながら続けていける……そんな成功例を小さくてもいいから、長く続くかたちで遺したい。僕はそう考えています。

いま制作中の第2号も、創刊号に引けを取らない、いや、それ以上の情熱を注ぎ込んでいます。必ず、納得の行くものに、期待に応えられるものに仕上げます。ご支援を、よろしくお願いします。

■こんな雑誌になります

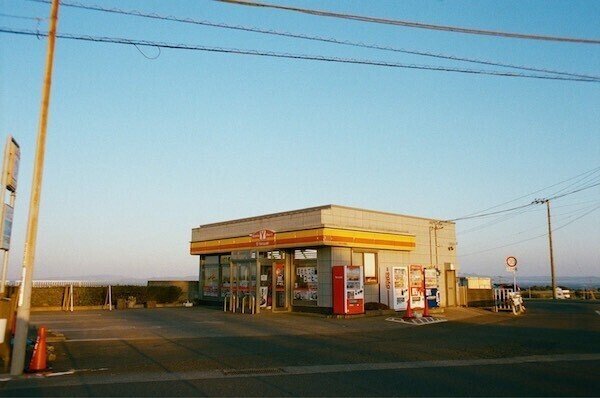

[紀行文]観光しない京都2022

世界有数の観光都市である「京都」。でも、20代のころに7年間この街に暮らして、そしていまでも仕事でよく訪れる僕(宇野)はこう思います。「〈観光しない〉ほうが京都は楽しい」と。他の街からやってきて、そこに暮らした人間の目から見た京都という街の日常の魅力を、暮らすような旅の提案としてまとめました。

【特集】「身体」の現在(仮)

[座談会]身体論の現在──ケアと拡張身体のあいだで|牛場潤一×緒方壽人×笠原俊一×田中みゆき

近代的な五体満足主義から多様な身体の擁護へ──現代の身体はケアの現場を通じて、あるいは工学的な身体拡張を通じて、その多様性を確保しようとしています。そして、この多様に変化し得る身体を基準に社会を眺めたときに突き当たる問題たちについて、それぞれの現場から知恵を持ち寄って考えてみました。

[鼎談]思想としての義肢──OTOTAKE PROJECTの豊かな副産物について|遠藤謙×落合陽一×乙武洋匡

「乙武洋匡を歩かせたい」──落合陽一、遠藤謙などが結集してはじまった「OTOTAKE PROJECT」は、単に一人の「五体不満足」な人間を歩かせるという実験を超えて、その過程でたくさんの知見を産み落としています。工学的なアプローチではじめてケアできる「固有の障害」の発見、介助する/されるという関係性が産み落とす「二人で一つの疑似身体」のような体験、そして「かわいい」という基準で身体を見ることの豊かさ……。これは「歩く」という体験の再発見を通した、三人のクリエイターの創発の回顧録です。

[論考]藤井修平|マインドフルネスの身体技法はいかに受容されてきたか──仏教と心理学の関わりの歴史から考える(仮)

[論考]藤嶋陽子|凡庸な服は、いかに捉え得るか? ––私的な身体技法をめぐる試論的考察

[インタビュー]上妻世海|制作する身体をめぐって──確率から運へ(仮)

[対談]「もうひとつの眼」と「もうひとつの身体」はどう出会ったか(仮)|飯田将茂×最上和子

[座談会]消極的な人よ、身体を解放せよ──いや、そもそも身体なんていらない?(仮)|消極性研究会

[特別企画]47都道府県再編計画──日本列島(再)改造試論|井上岳一×宇野常寛×田口友子

「いま、暮らしているこの街は○○県にあるのだけれど、実は職場も買い物に行く街も隣の県にある」「同じ県だけれど山脈を挟んだ沿岸部は別の国だと思っている」とか、そういうことって意外とありませんか?

そんな素朴な疑問から「モノノメ」は「47都道府県再編計画」を提案します。市町村よりも大きくて、国よりも小さい。都道府県という「中くらいの」ものをより生活の実情や歴史や文化に即したものにしてみよう……そんなシミュレーションを通じて、この国の「地方」をもっと豊かな空間にしていく提案を試みます。

[ルポルタージュ]「ムジナの庭」では何が起きているのか

東京・小金井にある就労支援施設「ムジナの庭」。ここでは植物に触れること、手仕事をすること、人と触れ合い感情を表現することをつなげた心身のケアのプログラムが実践されています。このユニークな試みが行われる場所に編集部が実際に足を運び、一緒に手を動かしながら、主宰の鞍田愛希子さんと、パートナーの哲学者・鞍田崇さんにじっくり話をうかがいました。

【妄想企画】水曜日は働かない(仮)

「水曜日は働かない」──突然ですが、僕(宇野)は世界にそう提案したいと考えています。週の真ん中、水曜日が休みになると1年365日がすべて休日に隣接する……! この宇宙の真実に人類はもっと気づくべきだ。そう考えた僕はあらゆる手段を用いて、「水曜日は働かない」ことのメリットを訴えることにしました。そこに見えてきたのは、週休3日制導入の潮流とそのハードル、コロナ禍以降のリモートワークのメリットとデメリット、この国の「余暇」の文化の意外な弱点……。たくさんの課題を乗り越えて、「水曜日は働かない」世界の実現を模索します。

[マニフェスト]「水曜日は働かない」という提案(仮)|宇野常寛

[座談会]「水曜日は働かない」という提案をめぐって(仮)|芦埜佑亮×高坂友理恵×辻音里

[コラム]「水曜日を働かない」ための働き方改革(仮)|坂本崇博

[特別鼎談]「劇映画的な身体」をめぐって──『ドライブ・マイ・カー』から考える(仮)|宇野常寛×佐渡島庸平×濱口竜介

「宇野さん、濱口と話してみない?」──佐渡島庸平の一通のメールから、この鼎談は生まれました。いま、世界に大きな衝撃を与えようとしている映画『ドライブ・マイ・カー』を素材に、現代の情報環境と劇映画の射程距離、言葉と身体、村上春樹とチェーホフ、ショットの内と外、演技の「文体」の問題……。1本の映画から汲み出せる思考を、とことん搾り取った議論です。

[論考]苫野一徳|自由意志と愛(仮)

[エッセイ]吉田尚記|現役アナウンサーがその目で見た #TOKYO2020

【連載】

福嶋亮大|世界文学の制作 第二章:指し示すこと、物語ること

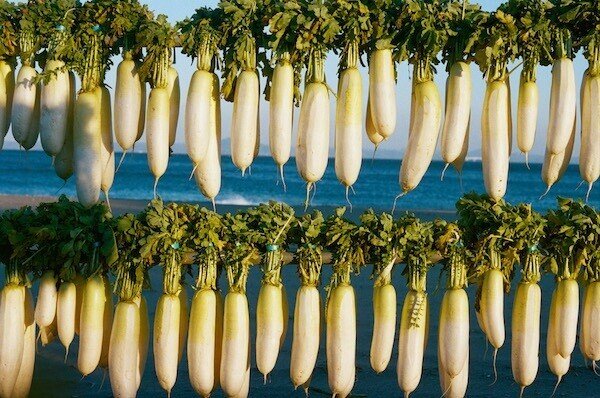

丸若裕俊×沖本ゆか もののものがたり #2|自在 猿山と唐津焼の器(仮)

おいしいものにはわけがある #2|「ジャンボ」のお好み焼き

絵本のはなしはながくなる #2|近藤那央

ひとりあそびの(おとなの)教科書 #2|東映レトロソフビコレクション──石ノ森章太郎と戦後サブカルチャー的身体

[フォトエッセイ]走るひとたち|上田唯人、高山都、宇野常寛

※目次は現在制作中であり、変動の可能性があります。

新しい記事が決まり次第、追加でご報告します。

※カバーイメージは仮です。

イメージ画像では、本誌でも取材をしたムジナの庭の作業の一つで、マスキングテープを自由に貼り合わせたオリジナルカードの図柄をお借りしました。

■リターンについて

ご支援いただいた皆さんには、一般発売よりも早く本誌をお届けするほか、宇野常寛による『モノノメ #2』解説集とステッカーをお送りします。

さらに、支援いただいた額に応じてさまざまなリターンをご用意しています。

詳しくはプロジェクトページからご覧ください。

ご支援、どうぞよろしくお願い致します。

ここから先は

PLANETS note

宇野常寛が主宰するPLANETSがnoteでお届けするウェブマガジン。政治からサブカルチャーまで独自の角度と既存のメディアにはできない深度…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?