地方演劇を真面目に考える会 その2 【中小都市の劇団数編】

概要

2021年に和歌山市のクラブゲートと、オンラインで開催した「地方演劇を真面目に考える会」の記録です。以下のHPにて、開催した動画のアーカイブ、アンケートデータや、インタビュー動画をご覧になれます。ぜひご覧ください。

中小都市圏の劇団数

今回は、ネットの情報から見える大都市以外の劇団数について書いていきます。まず、自分が調べた結果の劇団数についてこういう表やグラフになりました。劇団数の調べ方、集計方法は前回をご覧ください。

アンケート送付数 302件(該当劇団340団体 連絡先が分からない、できない団体38団体 )

アンケート有効回答数 64件

大都市圏の劇団実数に関しては、コリッチの登録劇団数と、劇団実数の大体の平均値、0.6をかけた数を入力したので、おおよその参考値となる。

劇団数に関しての感想

まず、この調査を始める時に、おおよそ1000件は超えるかなと覚悟して始めたのだが、あまりの少なさに驚きました。東京だけでコリッチ登録件数が5000を超えているのに、大都市圏を抜いた数は、1000件を超えない。これほど日本の劇団数は大都市圏に偏っている。そして、非大都市圏の劇団数のあまりの少なさに危機感を感じてしまう。

また、実際には公演活動は大都市圏で、アトリエや稽古する場所は近隣都市にある劇団もかなりの数含まれているので、地域をメインとする劇団数はもっと少なくなるのではないかと思う。これはあまりに少ないのではないでしょうか? 大都市圏以外の劇団数は、全国の約5パーセント程度になってしまう。かなりの大都市集中型文化なのだということになります。

一つの劇団に対して、人口が10万人越えの所が多く、これはあまりに少ない。一つの劇団に仮に劇団員が平均5人いるとしたら、約十万人の県は、2万人に一人しか劇団に所属していないことになる。かなり大雑把な数の出し方なので、一人ユニットや、一人で複数の団体を作っていたり、休眠団体を覗くと、もっとその割合はひどくなる。つまり、かなりの数の人が演劇という文化に触れる機会すらないという事となる。これは明らかな文化格差の一つの姿であると思う。

ただ、そもそもコリッチの数値は、東京でよく使われていて、非都市圏ではあまり使われていないというのも考えたほうがよい数値ではあると思われる。後述することになると思うが、アンケートにもある、宣伝媒体としてのコリッチは、都会の方が有効で、逆に非大都会圏になるとあまり有効ではなくなるので、そもそも登録すらあまりしないという傾向があると思う。

とはいえ、人口の数もかなり違うので、人口との比率を出してみた。

これを見るとやはり大都市圏が人口に対して劇団数が多いのだが、意外と東北や、全体的に東日本の数値がいいように感じる。

逆に西日本はかなり少ないように感じてしまう。

近隣の大都市圏の規模の違いや、距離等地理的、経済的影響も多そうだと思うが、さすがにそこまでは判らなかった。

各県の劇団数のグラフ

もっと見やすいように、棒グラフや図を作ってみました。

これで見ても、やっぱり東日本の数が多く、西日本が非常に少なく感じてしまう。

また、東京近郊の棒グラフが伸びているのは、拠点は東京じゃないが、東京へのアクセスの良さもあるのかと感じた。

近畿圏でいうと、奈良は比較的大阪に近いので、同じように奈良から大阪へ公演をする、という条件がいいのかもしれない。

逆に和歌山も隣接しているが、大阪の南の方には劇団がないので、分断されているという感覚がある。一概に文化圏の範囲というのが、県単位で見るとわかりにくくなっているのではないかと感じた。

東京文化圏は非常に大きく県をまたいでいて、近畿の文化圏は南には伸びておらず、京都や神戸にまたいでいるからそうなるのではないだろうか?

東北・中国・九州は、くわしく事情が分からないが、有名な劇団がちらほら存在するので、その他の劇団が成立しづらい事情などがあるのかもしれない。

四国は、昔に関係者に聞いた話だと、県単位ではなく、四国単位でまとまっていて、稽古やゲスト出演なども車で県をまたいでやったりするというのもあるときいたので、あまり差がでてないのではないかな?という結果かもしれない。

また、調べる時に感じたのが、県によって劇団の作風やジャンルに若干特色があるなと感じた。熊本が特にミュージカル風の劇団が多いのかな?と思ったり、関東郊外は児童劇団が多そうだとか、各県の演劇の歴史等が強く影響しているのかもしれず、そういう歴史をまとめた情報があまり世に出てないのが残念。

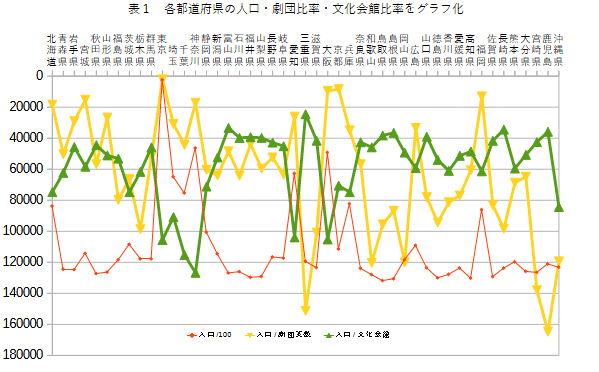

各県の劇団数と文化会館数の比較の折れ線グラフ

こちらは、北から南までの横に並べて、棒グラフにしてみました。

なんとなく文化圏によって、特色がでているなと感じます。

東北圏は、平均して人口に対して劇団数や会館数が多くなっており、演劇文化が全体的に良好な状態な感じ。

逆に関東文化圏は、会館に対して劇団数も人口も多い結果に。おそらく、会館よりも小劇場なども多いので、こういう結果になったのでは?

逆に中京文化圏では、三重が極端なグラフになっているが、比較的東北に似て安定した様子。

近畿は京阪神が劇団数が強くそれ以外が極端に下がってしまう。

九州の南の方や、三重は、会館数の方が劇団数を大きく上回る結果に、会館は演劇以外にも利用があるものなので、演劇文化よりもほかの文化の方が強いのかもしれません。

各県の劇団数と大学数・高校演劇の上演数の比較の折れ線グラフ

個人的にはこれが一番面白いなと感じたのが、大学数、高校演劇の各県大会での上演数を比較したもの。やはり、劇団は、大学や高校で演劇を経験したり、そこの仲間で作られるものが多いと感じ、こういうグラフを作ってみた。

意外と、大都市圏の高校演劇の数値が良くなく、非大都市圏で、劇団数の数値がいい所が、高校演劇や大学数の数値がよくなっている。

やはり、大学演劇部や高校演劇が地方の劇団数とは密接に関係しているのではないだろうか。身近に聞いた話だと、大学や高校で演劇部だった人たちが、劇団を作り、また大学・高校演劇部に教えに行くというサイクルが生まれており、演劇文化の継承がされていっているという話を聞くので、やはり歴史のつながりが強い場所が強いだろう。

逆に大都市圏、東京や、京阪神の高校演劇上演数がかなり少なく、大学進学で大都市圏に進学して、そこから演劇人口が増えているのでは?という印象を受けた。やはり高校は地元の高校に行く人が多いので、地元の演劇文化の強さの方が有利になっているのではないだろうか。

各県別劇団数についての個人的見解

そうかもなそうかもなと思っていたのだが、和歌山県が、かなり数値が酷く、自分が全国的に地方の文化ってこんなもんなんだからしょうがないと諦め的な感じで捉えていたのが、意外とそうではないのかもしれないと思わされた。特に、岩手県の演劇事情について、NHKの特集を見てから、なんてすごいのだと思っていて、個人的に興味があり、調べていた。

岩手県と和歌山県は、歴史的背景や経済状況や人口規模も非常に似通っており、なぜここまで演劇文化に差が生まれてしまったのだろうか?という疑問があった。しかし、この数字を見ると、岩手県が特別よく、和歌山県が特別悪いので、違いを感じるのは当たり前であって、和歌山の悪さも、岩手の良さも平均ではないので、自分の感覚を改めるべきかもしれない。

ちなみに、NHKの特集では、岩手の演劇文化は、丁度80年代ごろの小劇場ブームと、ラグビーブームが重なっており、岩手のラグビーチームが見せた、仕事をしながら、それ以外にもスポーツや文化活動も頑張る姿が、当たり前だという風潮が一番大きいのではないか?と結論づけられていた。確かに、仕事以外にも趣味を楽しむという文化形成が地方文化にとっては非常に重要な要素であって、残念ながら和歌山にいると、都会の文化をありがたがるという風潮を強く感じる。特に和歌山では、芸能関係が、吉本興業の強い影響下にあり、そういう風潮がつよいのかもしれない。

また、各県の演劇団体が集まって、演劇協会や演劇団体などを形成している等、上下のつながりが強かったり、高校演劇や大学演劇部などのつながりの強さが、劇団数の多さにつながっているのでは?と思われた。一概にはそうではないのだが、ようは地域の演劇文化のコミュニティーの強さが大事なのだなと感じる。

逆に、最近、東京や都市圏の劇団が、地方に移住する話をちらほらと聞くようになった。制作環境や観客数をみれば、東京よりも作品を作りやすい環境ではないだろうか? 練習する場所や劇場は東京よりも安価で済むし、上手くすれば観客数も東京よりも競争あいていない分、コミュニティーを広げればやりやすいにではないだろうか?

一番問題なのが、労働環境や、既存のコミュニティーに入って行けるのか?など、新たな問題は存在するが、明らかに非都会圏の人間の方が、演劇を必要としている。もしくは、演劇を必要な人が、そのチャンスすら与えられていない状況である。という環境である。チャンスは大都市圏よりもあるのではないだろうか?

自分が一番大切にしているのは、「なぜその演劇をするのか?」よりも、「誰に演劇を観てほしいのか?」だと考えている。

つづきます。

その3はコチラ

劇作家 松永恭昭謀(まつながひさあきぼう)

1982年生 和歌山市在住 劇団和可 代表

劇作家・演出家

劇団公式HP https://his19732002.wixsite.com/gekidankita

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?