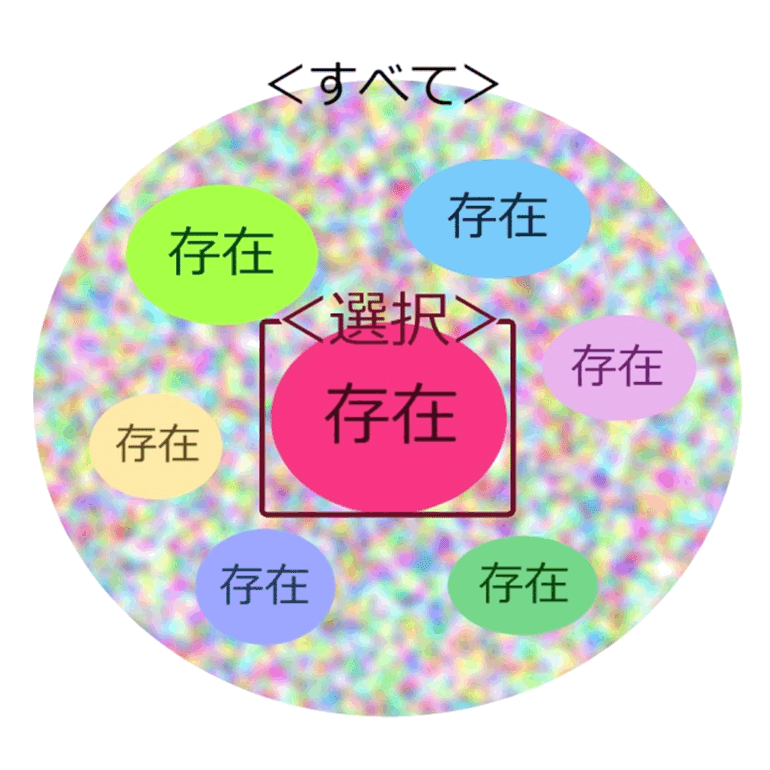

04_<すべて>から「この現実世界」へ

これまで「いったいこれは何なのか?」という問いに解答を与えるために色々と考えてきましたが、前回においてついに「ミュンヒハウゼンのトリレンマ」を解消することができ、この問いの答えに接近することができたと考えられます。

しかし、まだまだ疑問点は残っています。

特に、<すべて>なる構造と、「この現実世界」のつながりについてです。前々回では、以下のように考えたのでした。

「『すべてがある』かつ『何かがある』かつ『なにもない』、

そのようなありとあらゆる可能性がすべて重なりあって不確定な状態(=<すべて>)の中から、たまたま偶然「これ」が選択された。」

<すべて>の中から、たまたま偶然「この現実世界」が選択された、としていますが、ここでいう「選択」とは一体何なのでしょうか? 一体何がどうしてその「選択」なる謎の現象を引き起こしているというのでしょうか???

ところで、ここで思い出してみると、「粗視化」の定義の中でも、

粗視化

=複数の状態をとり得るある対象について、任意のやり方でグループ分けをし、そのうちのあるグループが選択されること。

と、「選択」という言葉が出てきます。

この二つの「選択」は明らかに関係があります。なぜなら粗視化は「存在」を生みだし、そして「この現実世界」はまさに「存在」そのものだからです。

おそらく、この「選択」とやらが理解出来ない限りは、「いったいこれは何なのか?」の答えにはたどり着くことはできないでしょう。

なので、上記の意味における「選択」を本稿においては括弧付けで<選択>と表現し、次節以降でその意味を探って行きたいと思います。

<選択>

① <すべて>の中から「このあり方」が「選択」されること。

② 「粗視化」において、あるグループが「選択」されること。

1.確率、情報量との関係

前節では<選択>という謎の現象がなぜ起こっているのか、ということを問題としてとりあげました。

考えてみれば、前回みたように、「数学的対象」や「物理法則」のような抽象的なものから、「このリンゴ」のような具体的なものまで、我々が「存在」と認識するあらゆるモノは<選択>によって初めて形作られていることになります。そして先に見たように、この<選択>がなければ、あらゆる存在物は<すべて>という何もかもが不確定な状態へと還元され、この世界にはなんの存在物もなくなってしまうことになります(前回の熱的に死んだ宇宙やエントロピー増大則の話を思い出してください)。

要するに、<選択>という現象は「存在」を成立させる上で決定的に重要である、ということです。

では、この<選択>なるものとは、いったいなんなのでしょうか?

それを理解するために、まずは少し寄り道をして、確率や情報理論との関連について、この節では少しみていきたいと思います。

さて突然ですが、ここで、デタラメにタイプライターを叩くサルを想像してみてください。

例えば、サルは次のような文字列をタイプして出力したとします。

「あしろめほできやちぬいへ」

この文字列自体には、日本語において何の意味もありません。

では、このような文字列が出力される確率は、いったいいくらでしょうか?

ひとつの考えは、ひらがなは全部で46個あるので、文字数が12だと、46^12通りとなり、そのうちの一つなので、この文字列の出力される確率は

p = 1/(46^13)

とすることです。この考えにおいては、「このような文字列」とは一字一句そのままの「あしろめほできやちぬいへ」ただ一つのみ、ということになります。

しかし、別の考えもあります。「このような文字列」を「日本語においてまったくデタラメな文字列」という風に解釈し、

p = (46^13 - デタラメではない文字列の数)/(46^13)

とすることです。このようにすれば、「あしろめほできやちぬいへ」が出力されたからと言って確率的に特に驚くことはなくなりますし、逆に

「いろはにほへとちりぬるを」

が偶然にも出力されたとき、その確率は

p = (デタラメではない文字列の数)/(46^13)

であり、「あしろめほできやちぬいへ」より遙かに小さくなり、このような文字列がタイプされたのはまさに奇跡的だ、という直感的な判断と合致します。

……さて、これは一体なにをやっているのでしょうか?

前回みたように、「粗視化」とは「グループ分け」と「選択」によって成立します。ここで、上記の「デタラメではない文字列」という概念は、まさにこの「グループ分け」に相当します。そして確率とは、そのようなグループ分けの一つを分子として「選択」したときに出てくる数字のことです。

すなわち、「日本語」という「粗視化」によって、上記「確率」は成立しているのです。

さて、上では「いろはにほへと」という文字列が出てきましたが、これが「あいるびばっく」ではどうでしょうか?

「日本語」という括りでみるかぎり、この文字列はデタラメで意味を成しません。しかし、これを「英語」と見なすなら、「I'LL BE BACK」の読みとなり、デタラメな文字列ではなくなります。

このように、どのような「グループわけ」を採用するかによって、同じ文字列であっても、確率は変わってきます。「確率」は「粗視化」の仕方に依存しているのです。

そして、よく知られているように、確率は以下の式によって情報量に変換できます。

情報量 = -log(p)

前回の話より、存在とは粗視化による創発物なのでした。

すなわち、ここまでの話をまとめると、

存在とは情報のことである

といえそうです。

前回の話でみてきたように、「存在」はその構成要素に還元すると胡散霧消してしまうもの、と言えるのでした。

リンゴを素粒子レベルでみるとそこにリンゴはなくなってしまうように、「日本語」というグルーピングを解除すればサルのタイプライターの文字列はあらゆる文字列において同じように1/(46^13)の確率となり、「いろはにほへとちりぬるを」という文字列ですら、デタラメになってしまいます。

このことはまさに「粗視化」と「情報量」が対応していることを示しています。

さてここで、この現実世界を形作っている「物理法則」という存在について考えます。

物理法則が存在であるならば、定義上、その構成要素に還元しようとすると胡散霧消してしまうはずです。そして、その構成要素を「日本語」のように恣意的に「グループ分け」し、<選択>する、何らかの力学があるはずです。

では、そのような恣意的なグルーピングや<選択>を行っているものとは、一体なんなのでしょうか????

それを次節ではみていきたいと思います。

2.<すべて>と「この現実世界」

前節では<選択>という謎の現象を理解するために、まず粗視化と情報理論との関係について見ていきました。その結果として、「存在」とは情報のことであり、情報を成立させるためには、なんらかの「グループ分け」と「選択」、すなわち粗視化が必要である、ということが分かりました。

では、「この現実世界」という存在を成立させている、そのような「グループ分け」や<選択>なるものは、いったいどのようにして起こっているのでしょうか???

仮にそれらが何らかの自然法則に従って起こっているとすると、また例の無限後退の問題が湧いて出てきます。前回みてきたように、「粗視化」というものはそのような還元論的な方法論の逆を考える中で出てきた概念なのでした。つまり、<選択>なる現象は何らかの自然法則に還元して説明しようとすると説明がつかなくなってしまうもの、と言えます。

では、いったい全体、何がどうして、あらゆる「存在」を成立させる「グループ分け」や<選択>なる現象が起こっているというのでしょうか…? そしてなぜ、このような秩序だった世界がわざわざ<選択>されたというのでしょうか……??

それを理解するためには、少し単純化したモデルで考えてみるのが得策であるように思われます。

そこで、ここでは簡単のため、ものすごく抽象化・単純化して、<すべて>を2次元のセル空間とみなす事にします。また、それぞれのセルがとり得る状態は「□」と「■」の二通りであり、その二つの状態がすべてのセルで「あらゆる確率で」重なりあっているとします。

例えば「万物の法則」という立場からみれば、それぞれのセルの状態が「要素」に該当し、「要素」同士が作るパターンが「関係」に該当します。

さて、そのような構造を考えたとき、以下のパターンが可能でしょう(ここ で、マス目の色の濃さは「■」状態の存在確率を表しています)。

また、以下のパターンも、可能でしょう。

さらには、以下のパターンも、可能でしょう。

そして、以下のようなパターンもまた、可能であると考えられます。

そうしてみると、中には以下のように何か意味を持ったようにみえるパターンもまた、含まれる事になります。

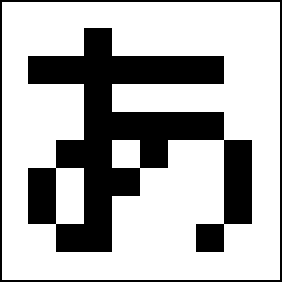

さらには、次の様なパターンも、当然可能でしょう。

……さて、ここまでは簡単のため2次元のセル空間を考えてきました。

しかし、これをもっと複雑化させてみると、その構造がとり得るパターンもまた、より複雑になっていくと考えられます。そしてそのパターンが十分に複雑であるとき、その中には、時間や空間、物質が構成され、生命が誕生し、さらには意識が生まれるようなパターンもまた、含まれるかもしれません。

否、必ず含まれます。なぜなら<すべて>はあらゆるすべての状態が可能だからです。

ここで重要なのは、そのような意識現象を生みだすためには、時間、空間、素粒子、原子、分子、細胞、等々、極めて精巧で複雑な構造・規則性がそこに成立していることが要請されるであろう、ということです。よって、 そのような意識がその「内側から」世界を眺めたとき、そこにはきわめて理路整然と秩序だった(ようにみえる)世界が存在しているはずです。そしてその意識はきっと思うでしょう。

「なぜこのような秩序だった世界が存在するのだろうか?」

そのようにして、いわゆる人間原理的に要請され、<すべて>から抽出された、すなわち<選択>されたあるパターンこそが、この現実世界に他ならない、と考えれば、うまく説明がつくと思います。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?