東京国際映画祭日記 DAY6(&東京フィルメックス DAY1)

10/31(月)。今日も天気が良い!

今日は、東京国際映画祭の3作品と、同時開催されている「東京フィルメックス」という映画祭の2作品を鑑賞する。

この2つの映画祭のラインナップの特徴は全く異なる。

東京国際映画祭はワールドプレミア作品を中心に集めているが、東京フィルメックスはワールドプレミアにこだわらず、今年の世界の映画祭で注目された作品を集めているようだ。

まずは東京フィルメックスの2作から。

10時に有楽町朝日ホールに到着。平日の朝なので、広い会場内でも、人はまばらだった。

そしてコンペ部門の『アーノルドは模範生』を鑑賞。

タイのソラヨス・プラパパン監督の長編デビュー作で、今年のロカルノ映画祭の新進監督コンペティション部門でワールドプレミアされた作品だ。

<あらすじ>

数学オリンピックでメダルを獲得したアーノルドは、成績優秀だが、学校では教師に反抗的な態度をとっている。ある日、彼は大学入試で学生のカンニングを助ける地下ビジネスに加担することになるが…。

これはめちゃくちゃ面白い!

2020年にタイで実際に起きた「バッド・スチューデント運動」という、高校生による理不尽な校則(日本でいうブラック校則)への反対運動が物語の中で重要な役割を果たしていた。

コロナ禍という抑圧の中、お金のある人だけが利益を受けられるような格差社会と、上に従った者だけが認められる学校という社会の縮図に対して、高校生たちがどのようなことを感じ、どのように立ち向かっていくのか。

高校生が「バッド・スチューデント運動」へと向かっていく過程が超面白い。

実際の運動の場面も挟んでいて、これはフィクションの話ではないのだ、という熱量も感じた。

この熱が日本にも波及し、いつか大きなうねりが生まれるのかもしれない。

そしてこの映画を見終わったとき、『アーノルドは模範生』というタイトルに込められた意味がよく分かった。

成績は優秀だが教師に反抗的で、裏でタバコも吸うようなアーノルドがなぜ「模範生」なのか?

日本でも公開されることを期待して、その意味は伏せておくが、少なくとも自分にも思い当たる部分があるから胸に強く刺さった。

深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。

絶対に日本でもウケる作品だと思うので、劇場公開を切実に願う。

12時から同じく有楽町朝日ホールで特別招待作品の『ナナ』を鑑賞。

今年のベルリン国際映画祭で銀熊賞(最優秀助演賞)を受賞した作品で、ワールドプレミア時から日本で観られることを非常に楽しみにしていた!東京フィルメックスありがとう。

<あらすじ>

1960年代のインドネシアの紛争で家族を失った主人公のナナ。現在は夫と4人の子宝に恵まれて裕福に暮らしているものの、喪失感は消えないままだ。そんな生活の中、ナナは思いがけない友情をきっかけに再び自由な人生を探し始める…。

滑らかで官能的なカメラワークで、女性の表情の変化を見事に捉えていた。情熱的な音楽も素晴らしい。

女性の心情を、セリフは少ないながら、髪型の変化や、些細な表情の変化で絶妙に表現していて、主演女優の佇まいが本当に美しかった。

この映画における女性の内面や女性同士の複雑な関係性は、女性監督だからこそ描けたものであり、意義のある作品だと感じた。

またシスターフッドも素敵で、いつの時代も、抑圧の中で、女性は互いに寄り添いながら生きてきたのだと思った。

雄弁な女性たちが魅力的な、今年屈指の芸術映画だ。

映画が終わって14時過ぎ、流石にお腹が減ったのでうどんを食べた。アナゴ天が超美味い!

そして15時から有楽町よみうりホールで東京国際映画祭ワールド・フォーカス部門の『クロンダイク』を鑑賞。

ウクライナのマリナ・エル・ゴルバチ監督の初長編劇映画で、今年のサンダンス国際映画祭で観客賞、ベルリン国際映画祭でエキュメニカル審査員賞を受賞するなど、世界を席巻している作品だ。

<あらすじ>

時は2014年7月。ウクライナ東部のドネツク地方の村では戦争が勃発し、この村に住むトリクとイルカの夫婦の家の壁は破壊されてしまった。妻イルカは出産を間近に控えているが家を引き払わない。

親ロシア派とウクライナ側の争いの緊張が高まる中、村の上空を通ったマレーシア航空機がミサイルによって襲撃されるという事件が起こるー。

この映画からは、強く激しい怒りを感じた。

絶対にロシアが間違ったことをしているのに、ウクライナの怒りが、ロシアに、世界に、日本に届いていない。

この戦争は、2014年から、いや、ずっと前から起きている戦争なのに、誰もが他人事のように捉えている。その悔しさが、強く強く胸に迫ってきた。観ていて、思わず椅子を叩いてしまいそうになるほど悔しくなった。

何も知らない自分が恥ずかしい。

ロシアの、従うという選択肢しか残さないやり方に怒りが湧く。自分達が絶対に勝てるような戦いしか仕掛けないで、全てを壊してくる。最悪の手口だ。

物語の中で、夫トリクは理不尽な目に遭い、周りの親ロシア派に対してウクライナ語で問い詰めていく。しかし親ロシア派はロシア語で、あれこれ理由をつけて逃れていく。

一つひとつのシーンからロシアの狡さとウクライナの怒りが滲み出ていた。

ラストシーンに圧倒された。断末魔の叫びと、それでも続いていく生命。

これは凄いものを観た。

怒りの声を上げなければならない。ウクライナの声に応えていかなければならないのだと思う。

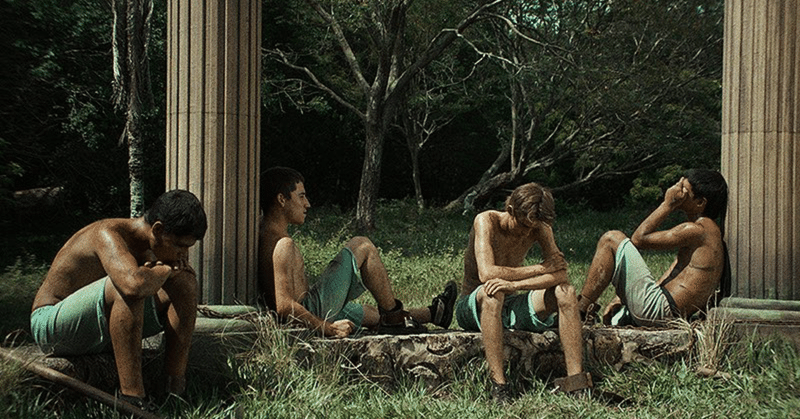

続いて18時からTOHOシネマズシャンテで『ラ・ハウリア』を鑑賞。今年のカンヌ国際映画祭批評家週間グランプリを受賞した作品で、コロンビアのアンドレス・ラミレス・プリード監督の長編デビュー作。

<あらすじ>

コロンビアのストリート・キッドのエリウは、犯罪を償うために森の中の更生施設へと送られる。その更生施設では、アルバロという指導者の下、少年達が過酷な労働に従事させられていたー。

退廃的な世界観が非常に好みな作品だった。

ろくでもない父親を持ち、劣悪な環境で育ち、幼い頃からドラッグをキメて、罪を犯して捕まり、出所しても同じ過ちを繰り返し続けて、最後は中毒で死んでいく。

そんな負の連鎖から抜け出せない男たちは、それ以外の生き方を知らない。

この映画は、現実世界で確かに生きている、誰かの物語なのだ。

父親みたいになりたくないと反抗しても、結局は父親と同じ道を辿ってしまう。

少年は抗うが、老年はもう諦めるしかない。

このループから抜け出すには、透明人間を見つけるか、死ぬしかないのだろう。

暗闇のショットや、少年たちの表情を捉えたショットが、悲しいほどに美しかった。

ラテンミュージックが、この映画の根底で鳴り響いていた。

同時上映の『ルーム・メイド』という短編は、訳が分からなかった。一瞬だけ凄い映像があったが、それ以外は全く分からない。理解する間も無いまま終わった。世界の評価は分からない。

そして本日5本目、21時半からヒューマントラストシネマ有楽町でコンペ部門の『ファビュラスな人たち』を鑑賞。

イタリアのロベルタ・トッレ監督の最新作で、ジャンルとしてはコメディのようだ。

<あらすじ>

ヴィラに暮らす5人のトランスジェンダーの女性たちは、30年前に男装で埋葬されてしまった友人の「緑のドレスを着て埋葬されたい」という希望を叶えるために、ある超自然的な方法を試みる。

めっちゃ笑った!泣いた!面白かった!

これ以上の賛辞の言葉は野暮な気もする。

コミカルで明るいかけ合いが行われる一方で、登場人物であるトランスジェンダー女性たちへのインタビューパートも時折挟まれていた。

ロベルタ・トッレ監督のインタビューでもあったように、当事者である彼女たちが自分の話を自分の好きな姿で話すということが非常に大切で、彼女たちの愉快な側面を見せるだけでなく、社会で生きる苦しさや人生の葛藤も同時に浮かび上がっていた。

最も印象的だったのが、ひとりのトランスジェンダー女性の「私が外に出ること自体が政治的行為になってしまう」というセリフだ。

当たり前の日常生活が、トランスジェンダーであることで、意図せず特別な意味やメッセージを持ってしまう。

この苦しさは、私には到底理解出来ないだろう。

ただ、この言葉は絶対に忘れてはいけない。

この映画の根底には、必ず笑顔があるように感じた。苦しさすらも笑いに変えてやる、そんな非常にエネルギッシュでパワーのある傑作だった。

今日はこれで終わり。1日5本は久しぶりな気がする。流石に疲れるかと思いきや、正直全然疲れていない。全部面白かったからだ!

明日でコンペ部門14作品を観終える。『This is what I remember』だけ観ることが出来ないが、そろそろ作品賞の予想をしよう。難しいけど楽しそう!

(写真は東京国際映画祭公式Twitterと東京フィルメックス公式Twitterより引用させていただきました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?