【社内対応ではもう増えない?フォロワー10万未満必見】3万〜100万超えのインスタをプロ運用するデザインファームのノウハウ

ワヴデザインの松本と中村が今気になっていることについてトークする「Versus」。どんなテーマが出てどこに着地するかは本人たちにもわかりません。ちょっとした息抜きに、肩の力を抜いてお読みください。

プロフィール

松本 龍彦(CEO、クリエイティブディレクター)

ショップスタッフ、デザインプロダクション、アパレルのグラフィックデザイナーを経て、2006年ワヴデザイン株式会社を設立。主に衣食住の分野に豊富な知識と実績をもつ。グッドデザイン賞など受賞。

中村 和貴(クリエイティブディレクター)

焼き鳥屋、船舶塗装工から転身しデザイナーに。2007年よりワヴデザインに参画。広い視野でのクリエイティブワークで問題発見・解決を得意としている。ニューヨークフェスティバルなど受賞多数。

インスタグラムの運用って実際どうなの?

中村:インスタグラムのアカウント運用の依頼が最近増えてきてると感じるんだけど、松本さんはアパレル系のアカウント運用を結構やってるよね?

松本:そうだね、アカウント数でいったら5〜6個あるかな。

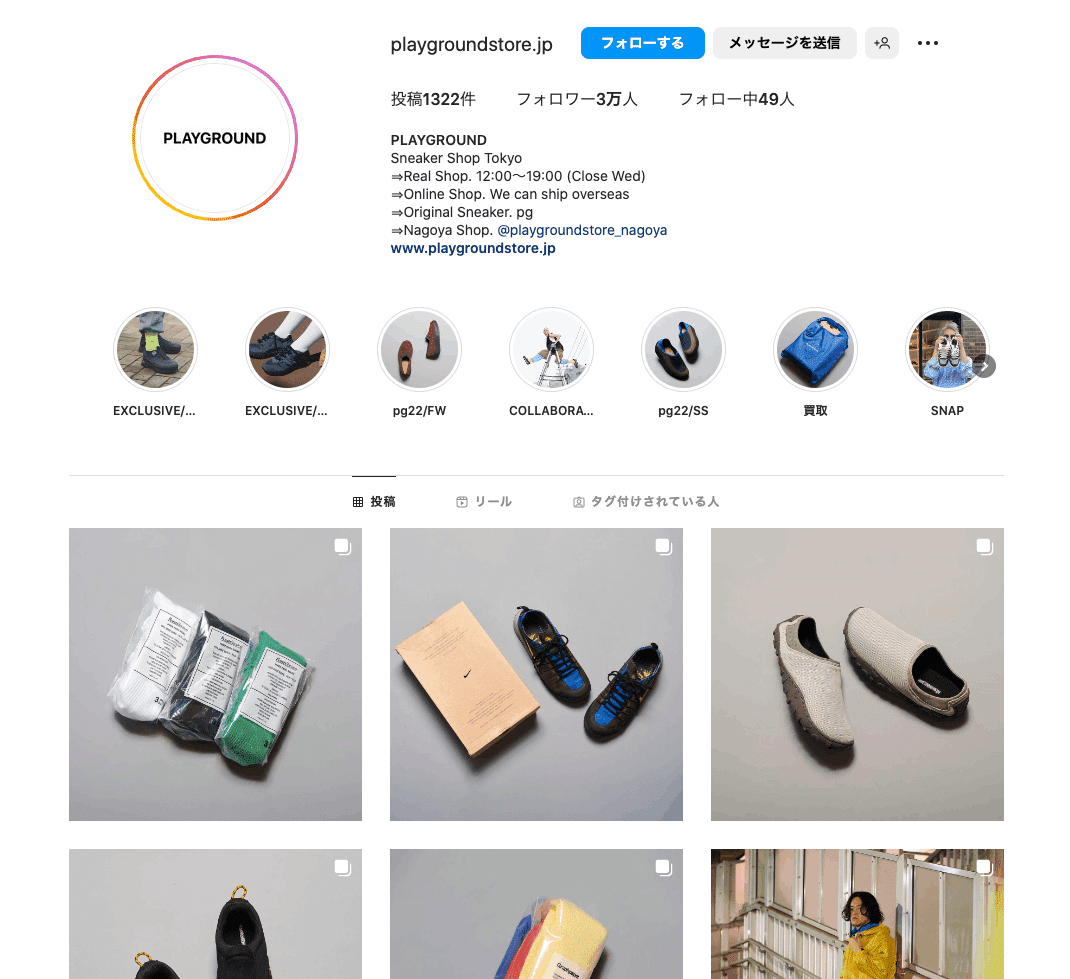

中村:フォロワー数も0から始めて3万人までグロースしたアカウントもあれば、100万人超えのアカウントもあるじゃない?フォロワー数の幅が結構あるから運用にも違いがあるのかなーとか興味があって。他のお客さんにも参考になるかと思うから聞きたいんだけど。

松本:ぜひぜひだねー。まずは0から始める場合から話していこうか。

※改めてインスタグラムとは…

Instagram(インスタグラム、略: インスタ)は、メタ・プラットフォームズが所有する写真・動画共有SNS。2010年10月にiOSでサービスが開始された。2014年2月に日本語アカウントが開設され、日本の月間アクティブユーザー数は2019年末時点では3000万人を超えた。

【0から始める場合】1日1投稿は最低ライン とにかく知ってもらうことを意識する

松本:0から始める場合は、適切なタグをつけて1日1投稿する、ブランドのストーリーを伝えられる質の高い写真をアップするっていうのが大事だね。長文の投稿も増えてきてるけど、やっぱりインスタグラムの傾向としては写真を見た一瞬で判断されることが多いから、1秒でわかる内容を投稿することを日頃から意識してるかな。

中村:たしかに自分がユーザーとして使うときも、写真を見て”良いな”と思ったらダブルタップしてるかも。

松本:現状アカウント数は増えてるにも関わらず、ユーザーがインスタグラムを見る時間が増えてないと感じるから、非常に戦略的にやらないと見てもらえない、知ってもらえない。だからフォロワーは伸びづらいよね。

中村:戦略的にってことだけど、企画考えて毎日投稿していくと勝手にフォロワーって増えていくの?

松本:毎日投稿することは最低条件だけど、それだけでフォロワーを増やすには限界があるよね。フォロワーを増やすには、当たり前だけど新規の人にどれだけ見てもらうかっていうのが大事になってくる。だからハッシュタグからの流入を狙ったり、誰かをフォローしたりコメントしたりして知ってもらう機会を増やす。

中村:それはわかりやすいよね。

松本:あと影響が大きいのがタグ付け行為と発見タブだね。ユーザーの”ここで買いました”とか”ここ遊びにいきました"という投稿で自社アカウントをタグ付けしてもらったり、発見タブにいかに表示されるかがポイントになるね。

【フォロワー3万人程度の場合】インスタグラムは「今」が重要 直近のトレンドにうまく乗っかってユーザーの気持ちを掴む

中村:3万人くらいから5万人、10万人に増やすっていうときはまた戦略を変えないとダメなんだよね?

松本:それはそうだね。0からの場合はとにかく知ってもらうことに注力すればいいんだけど、3万人くらいの規模のアカウントを運用してる人たちにオススメするのは企画を立てて投稿内容をしっかり考えるということだね。

中村:どんな内容にしたらいいの?

松本:インスタグラムは「今」と「ちょっとの先」を意識するのが重要なサービスなんだよね。ここ1週間の流行ったものとか、自社の競合や自社サービスと親和性のある内容を発信してる人たちの最近の動きをリサーチして、自分たちの投稿にきちんと落とし込む企画をやったほうがいいと思う。

中村:簡単に言うとトレンドを掴むっていうことですかね?

松本:そうだねー。あとは双方向のコミュニケーション、共感できるっていうのも結構重要なんだよね。今週の天気はどうなのかとか、”意外と寒かったよね〜”、”そうそう寒かった!”みたいな共感を得られる投稿が大事なんだよ。目新しさはそこまで意識せずタイミングを意識した方がいい。

中村:マジで?

松本:そう。だから3ヶ月先とか、長期的な投稿計画をたてるのはあんまりオススメしないかな。自分たちの流したい情報を計画に則って一方的に投稿していくだけだとユーザーの気持ちが掴めないんだよね。今週の出来事とか直近のイベントとかにうまく乗っかって、リアルタイムの投稿をしていくことが大事。あと企業っぽい発信もNGだし、ポジもネガもうまく伝えることも意識したい。

中村:そうなると直近のトレンドをリサーチしながら企画を考えて、質の高い画像と文章を作って投稿するっていうのを短いスパンで回していかないといけないってことでしょ?一方的な投稿にせず、時にはポジもネガも意識したり、まあまあな大変さがありますよね。友達のブランドとか、専任でインスタやってもらいたいなーという話もちらほら聞くし。

松本:ただ綺麗な写真を投稿すればフォロワーが増えるという時代は終わったということだよね。今話した運用を1人でやって伸び続けてるアカウントもごくまれにあるんだけど、そういう人が”インフルエンサー”になれるんだろうなー。実際にアカウント運用してみると、やることも意識する観点も多いから、インフルエンサーはみんながなれるものじゃないというのがわかるよね。

中村:プロスポーツ選手みたいなものか…。難易度高いなー。

【フォロワー100万人超えの場合】ユーザーの行動から本質を読み解く 平均点を確実にあげていく運用

中村:100万人超えはどうなの?規模が全然違うけど。

松本:100万人超えするとね、どんな企画を立てるかのプランニングが難しくなってくる。共感を得られない投稿をしてしまった時のフォロワー離脱の数が大きいからね。

中村:うわ、そうか…!

松本:だから100万人超えのアカウントでは分析結果の平均点をどれだけ高く上げられるかをまずは心がけてるよね。バズる投稿を出すのも狙うんだけど多くの人が共感できる企画・投稿を出し続ける。大きく外して一回でも60点とか取っちゃうと平均点が下がるから、どうにかして平均点を75点から76点にできないか、80点から81点にできないかっていうことを常に考えてる。

中村:なるほどねぇ。

松本:投稿の数字を日々見て、どこが良いのかどこが悪いのかの検証を常にする。”企画が分かりづらかった”とか、”写真が良くなかった”とか理由を複数人で様々な観点からだすこともあったり、それを来週の投稿にどう活かすかを検討しアクションに落とし込んだり。最近はフィードよりリールのほうが発見タブに表示されやすくなってるから、リールの投稿を増やしていこうっていう戦略は多くのアカウントでも見かけるね。

中村:平均的な投稿が増えるとフォロワーに飽きられちゃったりもする?

松本:そうなんだよね。だから「いいね!」が初回投稿でたくさん取れなくても、新しい企画は継続していく必要はあるんだよね。うーん、ほんとバランスが難しいんだ…。良かった投稿は保存数が多くなるし、悪かった投稿には「いいね」を押さない。ユーザーは行動で記事の良し悪しを教えてくれるから、その本質を読み解いていくっていう分析と見立てが非常に重要になってくるよね。

まとめ

中村:インスタグラムの運用でもフォロワー数に応じて戦略が全然違うんだね。いろんな規模のアカウントを運用してるけど、松本さんが今一番グロースさせる自信があるのはどんなアカウントなの?

松本:全国展開していたり知名度もあるのにフォロワーが10万人未満のアパレル・ライフスタイル系のブランドのアカウントはこれまでの経験からグロースさせる自信があるかな。海外ブランドを日本展開してる場合、日本での自由度がなくてフォロワー数が伸び悩んだりするのはよくあるパターンで、知名度はあるからもう少し自由度を広げられればできることがいっぱいあるのにもったいないなーと感じてしまうよね。

中村:条件に該当するブランドの方はぜひお気軽にお問い合わせください!とはいえ、松本さんも結構忙しいでしょ?

松本:そうなんだよね。そんな沢山はできないと思うけど…やれて5アカウントくらいかな〜。

中村:まあまあ頑張るじゃん(笑)

■こんな方はお気軽にご相談ください。

・社内対応してきたが、そろそろ客観的な意見・分析がほしい

・戦略・企画を一緒になって立ててほしい

・分析の話もデザインの話も一緒にしたい

・ブランディングにも使えるデザイン性ある投稿をしたい

・他社の事例が知りたい など

お問い合わせはこちら

ー

ワヴデザイン

ワヴデザインは、ブランディングやデザインコンサルティング、サービス開発支援などを手掛けるデザインファームです。領域を定めず、本質的な発想で課題の抽出から戦略立案、クリエイティブ制作まで幅広く価値を提供しています。