コミュ障アラサー男、クラブで働く

自分でも「何を言ってるんだろう」と思う

でも、これは仮想現実上で起きている紛れもなくリアルな話なのである。

僕は隔週で高級感溢れるクラブのキャストとして、来店くださるお客様をおもてなししている。

ボイスチェンジャーを通した目一杯のKawaii声で、夢を見せるべく甘い言葉を囁いている。

僕は自他共に認めるコミュ障であり、

本来は3人以上で話すと会話の輪に入れない。

そんでもってキャストになった経緯も今振り返ると無茶苦茶成り行きである。

でも、僕はそんな成り行きを受け入れ、この体験に身を委ねている。

だって、どう考えたって限界アラサーおじさんがクラブのキャストとして働くなんてのは物理現実では不可能なことなのだから。

「ならば、仮想現実ならではの体験をとことん楽しんでやろう」

小鹿の如く震えながら、鏡の前でそう決意を固め、今宵も出勤するのである。

はじまりは年始に

事の発端は2022年の始め、フレンドのところに新年の挨拶に向かったところ、そこら中がペンで書かれた文字や図でびっしりになっていた。

「新しいイベントを始めたいから、その会議中だよ!」

いつもの如く、すみっこに縮こまりながら、会議の模様をぼんやり眺めていた。

(なんか凄そうなことやってるなぁ)

当たり前だけど、この時点では完全な他人事である。

これは紛れのない悪癖なのであるが、基本的に僕は興味がないことにはとことん無関心である。

ギターと歌と、ハンバーグの話以外は心にも耳にも留め置けない性分だ。

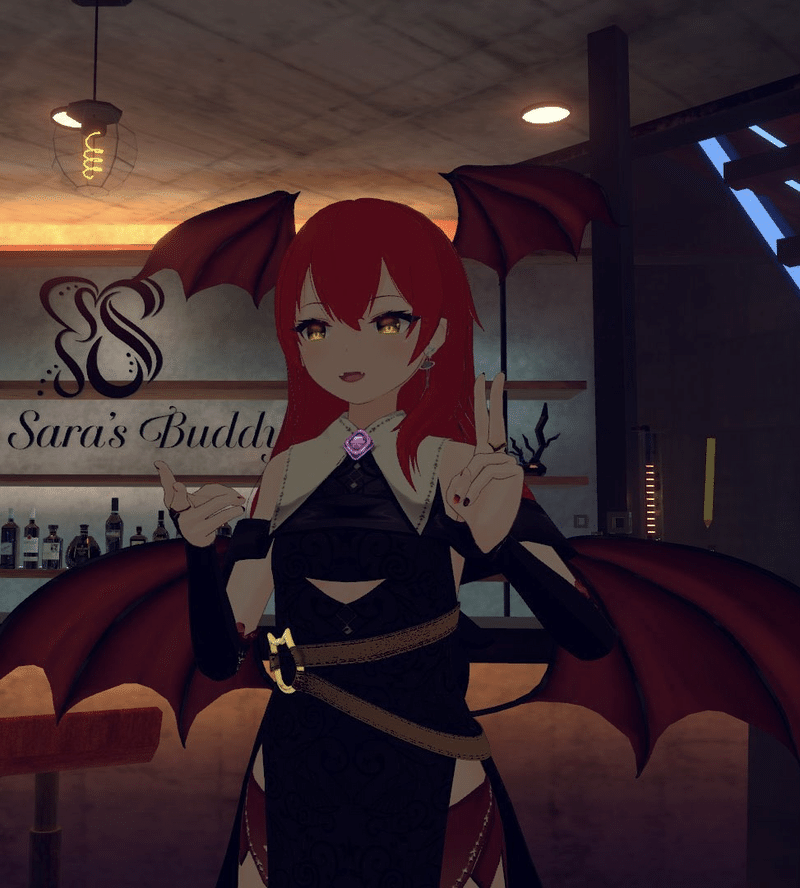

思えば、今や競争倍率がえげつない一大イベント「CLUB Sara's Buddy」のはじまりに立ち会っていたわけなのだが、その場の熱意とは裏腹に、ただただぼんやりしていた。

「眠いけど、新年だしなんか落ちるのはもったいない」

そんな思いでそこにいただけだった。

ほんの出来心

そのようなことを言っておきながら、その場に顔を出すと、仲の良いフレンドがいたり、僕の活動(他の記事やTwitterを見てね)を知ってくれている人がいたりするので、度々遊びに行っていた。

実はイベント名の決定の瞬間にも立ち会っていた。

キャストの1人でもあり、世界観の設定も担当しているちゅーべろーずさんの

「Sara's Buddy(オーナーのサラさんの仲間達の意)はいかがでしょうか?」

の一言に

(え…Sara's Body(サラさんの死体)?)

なんて失礼不遜極まりないことを考えていたのもここだけの話だ。

世界観、ワールド、キャスト全てが堅固に出来上がっていく様を眺めて、

「どうやらこれは思ってた以上にすごいことになるのかも知れない」と思うようにはなっていた。

ただ、それ以上の域は出ない。

何故ならコミュ障にとって接客イベントというのは自分と無縁のものと思っていたからだ。

言ってしまえば、いたずらに関わって責任を負いたくないという気持ちもあっただろう。

そんな年明けムードも落ち着いたある日、僕はアバターミュージアムで見つけたとあるアバターで遊んでいた。

猫のアバターだ。

獣人やデフォルメされたものでもないガチの猫のアバターである。

このアバターを着ながら、「なごなご」言っていると本当の猫を愛でるように皆んな構ってくれる。

猫好きにはたまらない擬似猫体験である。

「あらぁ、てんていさん可愛いねぇ」

オーナーのサラさんの言葉に気を良くした僕はその後もしばらく猫ムーブをかましていた。

にゃんごろにゃんごろ遊んでいると後ろの方からこう話す声が聞こえてきた。

「ペット枠作ろう!てんていさんに猫やってもらってさ!」

(…!?)

これが僕と「Sara's Buddy」の関わりの発端であった。

「負担にならんか心配だよ」

そう言うのは僕の活動のマネージャーをしてくれているSPカイオウ。

彼は僕の心身の虚弱さを誰よりも理解してくれている友人でもある。

「まぁ、大丈夫なんじゃない?…猫だし。キツかったらすぐ謝って抜けてくるよ」

実際のところは、オーナーのサラさんも無理に押し付ける形ではなく「良かったらやってみて欲しい」の姿勢であった。

これは後々になって分かることだけど、サラさんは度々僕に無理をさせないように最大限の気遣いをしてくれる優しい方だ。

そして、猫として迎えたSara's Buddyのプレオープン。

招待を受けたお客様に対して行われるテスト営業のようなものだ。

気づけば、キャストも錚々たるメンバーになっていた。

これだけの人が集まったことにオーナーの人徳というものを感じざるを得なかった。

ワールドの方も素人目にわかるほどの別格の仕上がりだった。

ギミックやオブジェクトを目にして、製作担当のみきねるさんは一体何者なんだと震え上がった記憶がある。

(……待てよ)

(やっぱこれ……ガチのイベントじゃないの?)

当日、お客様を迎える直前になって悟った圧倒的な事実。

猫とはいえ、しっっっかり緊張した。

お客様をお迎えして、イベント開始。

僕は見えないなりに精一杯周りを見て、必要と感じた席に遊びに行っては膝に乗って甘えたり、耳を責められているお客様をただひたすら真顔で眺めたりしていた。

そんなこんなであっという間にイベントは終了。

皆んなが等しく達成感を覚えた心地の良い雰囲気だった。

「猫さんのおかげで助かったよ」

キャストの皆さんからそんなありがたい言葉を幾度も受け取った。

大変だけど、やりがいのあることとはまさにこういうことなのだろう。

「慣れないことではあるが、この先も続けても良いかもしれない」

それだけ充実した一夜となった。

……まさかその時はキャストになるとは思ってもいなかったけど。

てん子、デビュー

きっかけは二つあった。

一つは、クラブの皆んなが集まるインスタンスに顔を出した際に思い出した様に着替えたアバターだった。

昔に作成した、宙猫さんのサキュバス改変である。

この頃、身近なところにサキュバスのフレンド(?)が増えてきたので、自分も着てみたくなったのだ。

「あらぁ、てんていさん可愛いねぇ」

デジャヴを感じるオーナーの一言だった。

そしてもう一つ、

僕はこの頃にボイスチェンジャーに手を出し始めた。

元々、裏声の鍛錬のために女声の練習をしていたのだが、好奇心でボイスチェンジャーを試してみたくなった。

……すみません、嘘です。

「可愛い」って言われたかったんです、許して。

いざ使ってみると、中々フレンドへのウケも良い。

気づけば、地声で話す時間が段々と短くなっていった。

「いいねぇ、てんていさんいいじゃない」

この時からフラグは立っていたのだが、

僕はそれに気づいてすらいなかった。

「てん子ちゃん、キャストやってみる?」

オーナーからの提案に、あまり驚かなくなっていた自分がいた。

環境への慣れもあったのだろうが、きっとこの頃になると、キャストへの憧れもあったのだろう。

「やりがいはあるだろうけど、コミュ障には荷が重過ぎるな…」

イベントへの愛着も、そこにいる人達への敬意も相まって迷惑を掛けたくない思いもあった。

「そう…ですねぇ、ふへへ」

と、煮え切らない返事をした覚えがある。

そんな僕を見てか、サラさんからの提案はこうだった。

「てん子さんは、魔力を十分に溜めた猫さんが一時的に変身できる姿。負担が大きければ猫に戻ってもいい」

やる理由としては十分なんじゃないか。

僕のチャレンジを受け止めてくれる環境がここにはあるのかも知れない。

そう直感した。

迎えた次の営業日、装いを新たにした野良サキュバス「てん子ちゃん」として僕はかつてサポートに回っていたキャストさん達と肩を並べてイベントに臨んでいた。

結果として、事実は漫画や映画のように上手くいくわけではない。

自分の接客には課題が多いし、ちゃんとコミュ障らしく失敗もしている。

そして毎度ワンマンライブをする時並みに緊張してる。

こればっかりは場数を踏んでいくしかない。

だけど、キャストとしてイベントに参加するのは楽しい、とても楽しい。

やりがいというものを身をもって知れている。

もちろん無理のない範囲というマネージャーとの約束はあるが、今後も続けていけたらと思っている。

さいごに

再三言うが僕はコミュ障だ。

輪の中でおしゃべり出来ないのは、周囲に対する無関心以上に、会話の大縄跳びに入っていくことにひたすら失敗し続けてることがある。

それくらい鈍臭くて会話というものが不得手なのだ。

もっと言えば、人間全般も苦手だ。

一時期はそれで気を病み、社会との関わりを絶っていた時期もあったくらいだ。

そして、もちろん物理世界で生きる僕はとてもじゃないけど、クラブのような職種に従事できる人間ではない。

でも、仮想現実上で、今まさにそんな体験をしている。

お客様に幸せな時間を届けるべく、あの手この手のおもてなしをしている。

物理現実では、決して歩めなかった道を歩んでいる。

そんな事実に充実感と幸福と、VRの持つ可能性というものを改めて感じざるを得ない。

側から見れば、部屋で一人アラサーのおじさんが奇天烈なゴーグルをかけて裏声でキャピキャピ喋ってるなんてのは地獄以外のなにものでもない。

それでも、僕はここで過ごせる日々を楽しく、そして刺激的な思い出として噛み締めている。

これからも不器用ながらも精一杯やっていくつもりなので、「てんてい」こと「てん子」を何卒よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?