【大解剖】国家公務員の社会人経験者採用の仕組み(前編)

(官⇆民の越境キャリアを支援するVOLVEのnoteです)

国家公務員に転職したい人必見!今、官庁は様々な経験を持つ人材を求めています。試験だけじゃない、さまざまな採用ルートがあるんです。あなたのスキルを活かして、国家の未来を一緒に創っていきませんか?あまり知られていない社会人経験者の国家公務員採用の仕組みについて御紹介します。

こんにちは、VOLVEの高橋です。弊社では「民間から国家公務員への転職」を支援していますが、まだまだそのような実例は少ないこともあり、身の回りでそのような事例は聴いたことがない・本当にそんなことができるのか?と思われる方も多いだろうと思います。

そこで、この記事では、社会人経験者で各省庁に採用された方や、これまでに弊社メンバーが各省庁の人事担当とコミュニケーションを取る中で把握したことなどをもとに、「民間から国家公務員への転職って、実際どういうプロセスなのか?」という疑問に答えていきたいと思います。

免責事項:本NoteはVolve株式会社で調査した内容に基づく見解を基に執筆しており、正確性、有用性、確実性について保証をするものではありません。したがいまして、本Note記事に掲載された情報にもとづいて起こされた行動によって生じた損害・障害・不利益等に対する責任は負いかねます。国家公務員への転職を考えてらっしゃる皆様におかれましては、必ず各省庁の採用情報をご確認頂いた上でご応募頂きますようお願いいたします。

政策課題の多様化により求められる民間経験

省庁組織は、日本の多くの民間企業と同じく、新卒採用の職員が中心です。

ただ、社会全体として人材の流動化が進んでいることに加え、国民の価値観・ライフスタイルが多様になる中、政策課題も複雑になり、他業界の経験者の知見が必要な場面も増えています。そのため、これまでよりも、民間経験のある方の活躍する余地は大きくなっています。

「ペーパーテスト」だけじゃない?多様な民間経験者採用試験

公務員試験(一般には「キャリア」とも呼ばれる、旧I種・総合職試験)といえば、司法試験ほどではないにせよ、特に一昔前までは東大・京大出身者がしのぎを削る難関試験という印象がありましたが、実は、これとは別に、社会人採用のための複数のルートがあります。

※ 地方公務員の場合は、新卒と同じ採用枠で社会人経験者も採用しているところが多いですが、国家公務員の場合は別ルートが設けられています。

本稿では、それぞれの方式の特徴を簡単にご紹介します。

(1)人事院の「経験者採用試験」での係長級採用

国家公務員の人事制度などを企画している人事院が、新卒採用の試験とは別に、「経験者採用試験」を実施しています。その受験案内によれば、民間企業等で正社員として2年以上の経験があること等が求められています。この方法で採用された場合、係長級からのスタートとなります。係長級は、新卒採用者の20代後半に相当します。

※ 厳密には、「経験者採用試験」には、技術区分など、これと異なる形式のものもありますが、ここでは、13府省庁(2022年の場合)への採用に用いられている「係長級(事務)」区分について説明します。

この方式の利点としては、複数の省庁をまとめて受験できることが挙げられます。ただ、面接等でなぜ・どこを希望するかは問われるので、「どこでもいい」といったことではダメで、第1・2希望の省庁を決めておく必要はあります。また、この試験から採用を行っていない省庁もあります(同「受験案内」の「採用予定数」を参照)。

試験は、1次試験と2次試験からなり、ここで合格した人が、採用を希望する省庁との面接「官庁訪問」を受けることができます。

1次試験は筆記試験ですが、新卒採用の場合で一般的な憲法・行政法といった法律科目などではありません。公表されている問題例をみると、マークシート方式の「基礎能力試験」は、30問中24問は文章・図表などを読み取って答える問題であり、民間企業の選考でよく用いられるSPI(※)などの適性検査と求められる能力に大きな差はありません。

※ Synthetic Personality Inventory。リクルートマネジメントソリューションズ社が開発した適性検査。

論文試験も、特定の政策分野や学問体系の予備知識を問うものではありません。しかも、論文試験は「合格・不合格」のみの判定ですので、手堅く必要な情報をまとめ、明確な主張を行うことができてさえいれば、ずば抜けたものを書く必要はないと考えられます。

2次試験はグループディスカッションの課題と面接からなります。グループディスカッションは、ある政策についての賛否を、20分程度で簡単なメモにまとめた上で、他のメンバーと30分程度で意見交換を行い、グループ全体の結論を発表する、という流れのものです。面接は次の官庁訪問と区別するため「人事院面接」と通称されますが、受験者1名と、人事院及び各省庁からランダムに割り当てられた面接官3名とで20分程度行います。

ここまでをクリアすると、人事院の試験についての「最終合格」となり、採用を希望する省庁の面接である「官庁訪問」を受けることができます。官庁訪問での面接は、以下(2)の面接に近いもののことが多いようです。

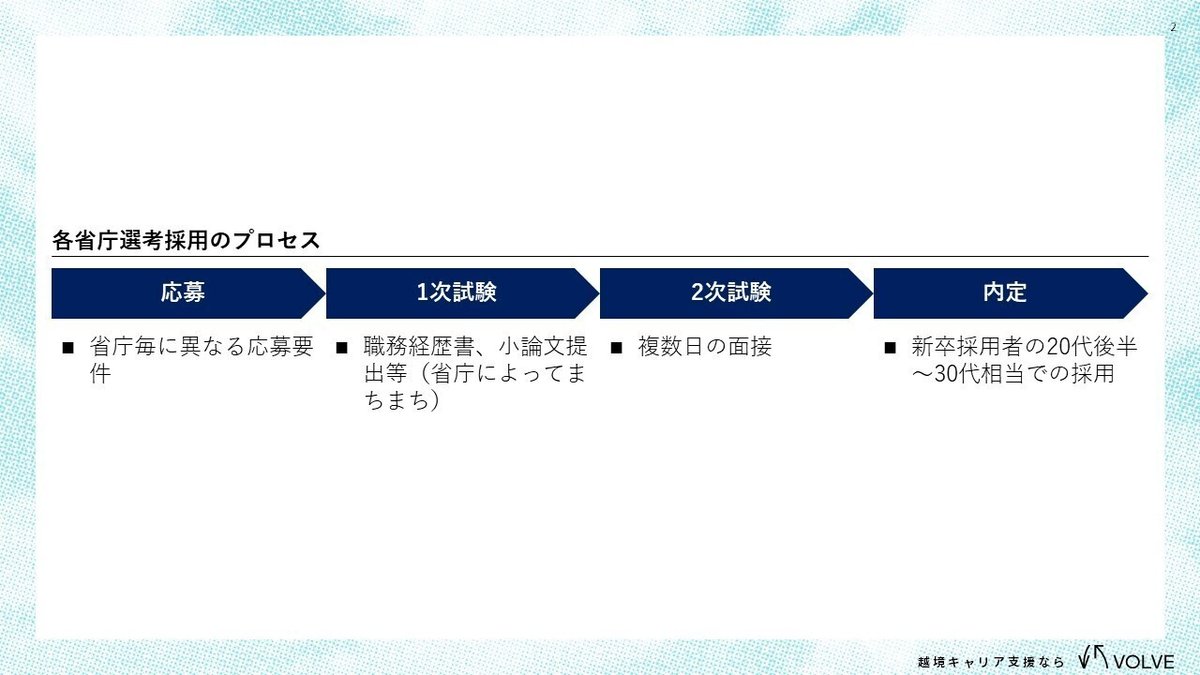

(2) より民間の採用に近い各省庁選考採用:小論文や面接中心

近年は、ややプロセスが煩雑な(1)よりも、省庁ごとに選考プロセスを設計する方式が出てきています。応募の仕方や募集の時期、選考プロセスは省庁によってまちまちですので、採用情報の確認には各省庁の採用情報HPを確認ください。なお、VOLVEの求人情報一覧サービスでは各省庁の採用情報を一括して確認できる機能を提供していますので、こちらも是非ご活用ください。本試験で採用された場合、係長級(新卒採用者の20代後半相当)または課長補佐級(新卒採用者の30代相当)からのスタートとなります。

この方式では、1次試験において、経歴書や小論文(事前に書いて送付又は当日出された課題に回答)も提出しますが、選考の中心は3~5回程度(省庁により回数が異なる)行われる面接です。

面接には2種類あり、①人事担当と行う面接と、②現場で政策課題を担当している職員(「原課面接」と呼ばれます。)と行う面接があります。

1度の面接時間は30分~60分程度のところが多いです。複数回の面接であり、人となりも見た上での評価となるため、失敗したと自分では思っても、あきらめずに前向きに面接に臨んで頂ければと思います。

(3)任期付職員として活躍し、チャレンジの場を広げる

(1)、(2)で採用された方は採用後、室長、課長・・・と新卒と同じように昇進して管理職に進む人材管理に組み込まれますので、採用されるのも30代くらいまでの方が中心です。これに対し、任期を限定し、ポストを決めて採用される「任期付職員」もあります。

募集されるランクとしては、係長級~幹部・管理職級まで幅広くなっていますが、採用情報はバラバラに各省のHPに公表されるため、VOLVEの検索サービスも活用頂ければ幸いです。

選考プロセスは(2)と同様に、経歴書・小論文の提出である程度候補を絞り込んだ上で、面接を行うところが多いようです。ただ、有期の採用・特定ポストへの適性を確認するということもあってか、面接は(2)よりも少なく1~2回のことが多いようです。

また、採用後のパフォーマンス次第で、採用された省庁から、任期の更新や、期限なしの採用形態への移行を打診される場合もあるようです。

以上、社会人採用の主なルートについて説明しました。次回の記事では、面接・小論文でのポイント等を解説していきます!

【著:高橋貴哲】

越境キャリア支援ならVOLVE

VOLVE株式会社は民から官、官から民への越境転職を支援します。霞ヶ関に特化した独自性の高い人材エージェントならではの求人案件、レジュメ・面接対策をご希望の方はぜひ、弊社ホームページからお問い合わせください。個人起点の越境キャリア・ジャーニーを伴走支援します。

家公務員への転職にご興味をお持ちの方へ おすすめ情報

現在募集されている求人情報をまとめて把握!

さらに解釈が難しい「霞ヶ関用語」を一般的な言葉に置き換えて検索できる機能も付いています。

▶︎国家公務員の求人情報 ヒント付き検索

国家公務員の給与水準はご存じですか?こちらのシミュレーターで簡単に目安給与を把握することができます。

▶︎年収シミュレーター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?