元デジカメバイヤーがカメラ業界の将来に見切りをつけた理由⑬

こんにちは。首都圏を中心にFP/IFAをしているポッターです。

今回は前回まで書いてきた「私とデジカメ」の第2弾です。

巻末はカメラメーカーなど向けの提案記事(有料)です。その手前までは無料です。

高校の修学旅行で当時おそらく学年でたった一人、いち早く自分のデジカメを買って持っていき、大学生時代のアルバイトでデジカメ販売員となった私はご縁に恵まれて就職氷河期ながらアルバイト先の家電量販店へ就職内定をもらいました。

その後、日本におけるデジタルカメラ市場が普及期となり爆発的に販売台数が伸びました。このあたりの話は過去の記事(オリンパスブルーの憂鬱1~3)をご参照いただければと思います。

コモディティ化とネットショッピング

「コモディティ」(Commodity)という言葉をご存じでしょうか。

商品先物取引などを指す言葉でもありますが、ビジネスの世界では「代替可能なもの」という意味もあります。

私がデジタルカメラの販売員としてアルバイトから就職をした時代、デジタルカメラはまさに戦国時代。各メーカーが競って高画素化や小型軽量化などを毎シーズン発表・発売をしていました。

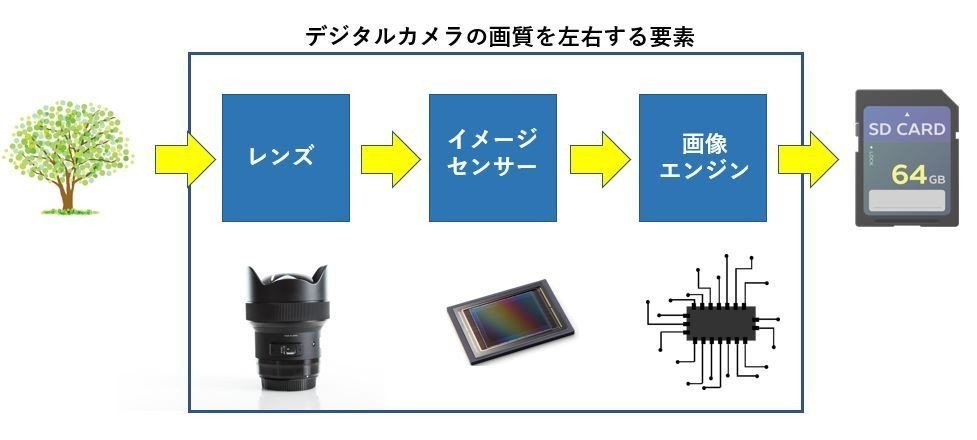

デジタルカメラの国内出荷台数は右肩上がりで伸び続け、カメラメーカーはレンズ技術・センサー技術・映像エンジン技術の3つがそろわないと高画質な画像となりません。

日本メーカーはこの3要素を独占して世界でも圧倒的な独占市場を築いていました。

しかし市場が成熟していくと恐らくはどんな業界でも同じですが、行きつく先に待っているのは「コモディティ化」です。

例えば…

①性能や機能が特段向上していないのにモデルチェンジをし始める。

↓

②カラーバリエーションがやたらと増える。

↓

③メーカー間の決定的な差別化が少なくなっていく

つまり他メーカーと遜色少ない”代替可能なもの”に置き換わっていきます。

これをコモディティ化と呼んでいます。

(それぞれにマーケティング上の理由があるのですが割愛)

しかしこうなると何が起きるのかといえば、消費者はリアルな販売店で買う必要性がなくなっていく、つまりネットショップで買う消費者が増えていきます。

ネットで買う消費者はどこを見るのかと言えばスペック(仕様、デジカメなら画素数とか軽さとかバッテリーの持続性能など数値比較できるもの)が中心となっていきます。

言い換えるとスペックで表現しづらい部分(手に持った時の感覚・手触りやホールド感・1枚撮った後のレスポンス性能やメニューや再生画面の操作性)などはあまり重視されなくなっていきます。

またそれに加えてそれまで販売員が顧客の要望や欲求を聞き、それに合った商品を提案することで単価のより高い製品を紹介する。販売店からすれば在庫の偏りや仕入れを分散するなどの流れが、スペック重視になると一部の機種に人気が集中し、競争が激しくなるとネットショップなどでは1円刻みで価格を下げていき値崩れを起こしやすくなります。

しかもカラーバリエーションやレンズセットなどの組み合わせによって在庫はかさむだけで単色の方がありがたかったりもします。

また商品を選ぶ際ですが、販売員はまず顧客の抽象的なニーズを捉えて、それを実現できる機種を提案しますが、コモディティ化した商品のネット通販になると顧客の予算(いくらくらいで買える機種)から入ってしまいます。

するとより顧客のニーズを満たす製品よりも、予算に合致する価格機種という絞られた中からの選択が優先されてしまいます。

これは本における書店とオンラインショッピングにもみられる現象です。

最初からこの作家の本が欲しいという人にとってはどこで買っても一緒です。すぐに読みたいなら書店で買って帰るのがよいでしょう。急がないならネットショッピングでも変わらないでしょう。

ところが読書をしようと思ったけど「胸が切なくなり、思わず恋がしたくなるような恋愛小説」が読みたいのか、「ありえないような空想の世界に入り込んだように感じるファンタジー」や「スリルとサスペンスによる小説」が読みたいのか、自分はどんな本を読みたいのか分からない人がオンラインで目的に合った本を星の数ほどいる作家・作品の中から選べるでしょうか?

本を選ぶ際に口コミなどネット上の評判を探す場合はある程度、自分が読みたい本のジャンルや傾向を知っていることが前提になってきます。(そうでないと膨大な情報の海でおぼれることになる)

書店を歩くと店員による手書きのPOPや本の帯などでコメントを添えられているものなどと出会えたりします。普段なら絶対に手にしないジャンルの本や作家の本も、こうしたことをきっかけにふと手にして出会う本が自分の価値観や人生観を大きく変えることも珍しくありません。

これがネットショッピングの場合、不特定多数から支持される大衆に人気の作品をひっかけやすくなります。(これが別にダメなわけではない。大衆に受け入れられている人気の作品は人気である故の理由が当然ある)

世の中ではこんな感じのが流行しているのか…

読者にとってのスマッシュヒットにはなるかもしれませんけれど、頭を打ちぬかれたような出会いは少ないでしょう。何故ならそれは既に大勢の誰かのフィルターを通して選別された作品(メジャーな作品)だからです。

フィルターは少ない方がよい、ローパスフィルターレスの機種もずいぶん増えてきましたよね(笑)

無数にあるデジタルカメラの中から可能性を最初から狭めて選んでよいのでしょうか。カメラを検討している人にも予算は当然あります。しかし人は欲求が先に立ちます。

感情(欲求)と理性(予算)では感情のほうが強い感情です。

妥協などのなんとなくで買ったカメラはなんとなくの使い心地です。

自分の撮影したい気持ち(使い心地などの感情)を優先で選んだカメラはやはり思い入れも満足度も違います。

ネットショッピングの良いところも当然沢山ありますが、販売員を通して自分の知らなかった可能性を広げるというプロセスを省略するというのは、商品を購入するという行為そのものまでデジタル化してしまい、感情という買い物における大切な要素を簡略化しすぎていないでしょうか。

またネットショッピングはメーカーから直接仕入れをしている正規代理店と、非正規の流通経路の販売店(メーカーと直接取引ではなく在庫の横流しや転売などで仕入れた商品を販売する)とで同じ商品がユーザーに届くという流通上の問題が放置された点は大きな反省と言わざるを得ないでしょう。

例えばキヤノンやソニーのようなブランド力がある企業は年に何台仕入れてくれるか分からない地方の小さな販売店には高い仕入れ値でしか卸してもらえません。もしくは正規代理店契約を結んでさえもらえないかもしれません。

家電量販店は名前の通り、量を多く販売することで安く仕入れることができる薄利多売のビジネスです。家電量販店の殆どは正規代理店としてメーカーと取引をしています。一方でユーザーに届けられる商品の質(製品)が同じであればユーザーは正規か非正規かに拘らず価格の安いお店で買うようになってしまいます。

家電量販店側はメーカーとの取引上の付き合いもあり、今年だけでなく数年かけて一定の売上が立つであろう数多くの製品の仕入れを継続的に行っていかなければなりません。

メーカーに嫌われるような価格を競って最安値のお店に合わせたりするようなことに対して会社としても控えるよう牽制・制約を受けます。(リアル店舗の販売台数のほうが何倍もまだ大きいから)

非正規代理店はそんなこと関係ありません。そのピンポイントでその商品さえ安く仕入れて、売れば利益が出せます。ここに差別化を持ち込めなかったのは日本の家電メーカー全てにおけるネット通販を軽んじたツケではないでしょうか。

インターネットの普及、それは消費者側にとっての利便性だけではなく、正規販売代理店というこれまでのチャネル(流通経路)が足かせとなり、どんなに小さな非正規のお店でもピンポイントに大手量販店から市場を奪える競争勢力に急成長した流通革命(卸業などの仲介ビジネスの否定)とも言い換えることができるでしょう。

国内総人口と買い替えサイクル

フィルムカメラからデジタルカメラへの移行に際して、国内出荷台数は実は2002年にフィルムカメラ時代を追い越しています。これが最初の節目になります。

その後も出荷台数は数年の間、伸び続けましたが2007年・2008年に1億台をつけたところで2つの節目を迎えます。

カメラマン(フォトグラファー)やカメラマニア以外で3台も4台もカメラを持つ人はまずいません。

つまり前述のネットショッピングによる価格破壊に加えて、メーカー側の市場への過剰供給も手伝って小型デジカメの価格が崩れていきました。

需要と供給は経済の基本です。

2000年前後に平均単価4~5万円だった小型デジカメが、2005年頃には平均単価2~3万円、機種によっては1万円台で買うこともできる状況に陥りました。

消費者にとって歓迎すべきこの現象はメーカーとしてはどうなるのかといえば価格競争に巻き込まれ単価が落ち、収益が落ち込んでいきます。

販売台数が右肩上がりのうちは落ち込む収益を、伸びる台数で補うことができますがそれはやがて販売台数の伸びよりも、収益の落ち込みの方が大きくなっていきます。このバランスが崩れると多くの場合、体力のない企業から退場していきます。(国内より海外の販路に活路を見出した企業もある)

もう一つの大切な要因が日本は2008年に総人口のピーク1億2,808万人を迎えたということです。この時期を境に団塊の世代と呼ばれる最も人口ボリュームのいる世代が一斉退職を始めます。

ビジネスを考えるうえで人口はとても大きな意味を持ちます。

何故ならその国の中でビジネスをするときに買ってくれる人が少ないということは需要の減衰を意味するからです。

1億2千万人の総人口(カメラを買うのを仮に10歳以上としても1億人まで届かない)の日本で年間1億台も国内にデジカメが出荷されるというのは明らかな過剰供給でした。そしてこの過剰供給に追い打ちをかけたのが買い替えサイクルが長くなっていくという現象です。

決して安い買い物ではなかった2000年代初頭のデジタルカメラ。しかし1年ごとに約100万画素ずつ高画素化していく中で価格もこなれてきました。

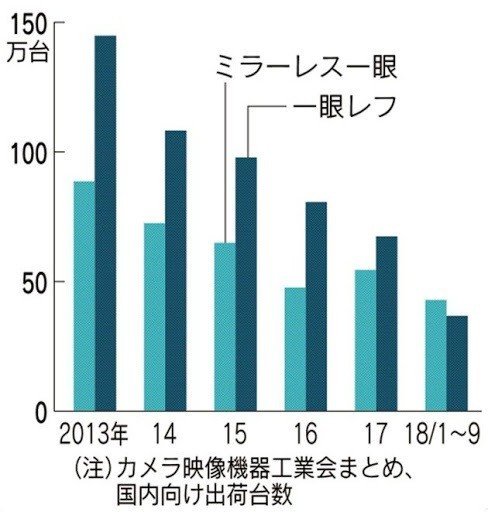

より高画素のデジカメを求めるユーザー、より小型軽量を求めるユーザーの旺盛な買い替え欲求によってデジカメ市場は2005年頃に平均3年ほどだったものが、グラフを見てわかるように年々買い替えサイクルが長くなっていったのが確認できます。

長持ちするから買い替えないという意味とは異なります。

これまで数年おきにデジカメを買い替えていた、ある意味で市場を支えていた消費者が買い替えを止め始めたのです。

そう、iPhoneの登場です。

スマートフォンと小型デジカメの競合、5年後に市場はないと予測

アメリカで2007年に最初のiPhoneが発売されてから1年遅れて、2008年6月にiPhone3Gがソフトバンクから独占販売がされました。スマートフォンと呼ばれる新しいデバイスの登場はガラパゴス携帯(ガラケー)と呼ばれた日本の電機メーカーが作り上げてきたフューチャーフォン市場を毎年9月頃のリニューアルでどんどん駆逐していきます。

私は2008年、ネット通販でデジカメなどのバイヤーをしていましたが最初はiPhone3Gのカメラ性能を見て鼻で笑っていました。私のガラケーにもカメラは付いていましたが、画質は推して知るべし。グリコの玩具みたいな扱いです。

ところが2009年に「iPhone3GS」が登場すると冷や汗をかきました。

わずか1年でカメラ性能(画質)が飛躍的、劇的に向上してきたのです。

この時、小型デジカメとスマートフォン(携帯電話)とのビジネスモデルの違いに気づきました。

小型デジカメは購入すればその後、ユーザーが買い替えるまで基本的に画質の向上はありません(センサーなどの経年劣化は多少あるが)

これは単価が年々崩れていく、買い替えが進まないデジカメ市場において大きな悩みです。

年々モデルチェンジのたびに画質が向上していくスマートフォンのカメラ性能…ユーザーはおよそ2年ないし3年縛りを終えるたびに新しいスマートフォンを手にします。

つまり機種変更のたびに持ち歩くカメラ性能が劇的に向上します。

ユーザーは通話料・通信料を毎月少しずつ払うことで高額な機種も、少ない負担で買っています。

「このままiPhoneのカメラ機能がどんどん向上していけば小型デジカメを買いかえる人がいなくなってしまうんじゃ…」

私の不安は的中しました。

2010年6月24日、iPhone4からアップルはソニー製センサーを採用し、暗所撮影や細部の描写力を飛躍的に向上させてきました。

「これはアカン!小型デジカメの市場はあと5年で終わる!!」

私は会社に辞表を提出し、8月末で会社を退職することにしました。

私の中の概算ではこう予想しました。

3.8年の買い替えサイクルのデジカメー2年縛りの更新時期に買い替えをするiPhone=1.8年

つまりデジカメの買い替えサイクルの約2倍の速度で、消費者のポケットの中でiPhoneが最新機種に代わっていくのです。

2009年の携帯電話は国内市場で約3,444万台の出荷でした。

iPhone(スマートフォン)は日本国内1億人に普及するのにかかる時間は約3年くらいだろう。

デジカメの買い替えサイクルを迎えた人の内、iPhoneを持ちながらも小型デジカメを買い替える人はどれくらいいるか想像しました。

50%は楽観的過ぎると考えました。

デジカメは買ったら画質はその時のまま、iPhoneは機種変更のたびに画質が良くなる…3年後にはiPhoneの画質がさらに向上してデジカメを買い替える時期に差し掛かった人の殆どがもう買い替えなくなる。

iPhoneのカメラ性能がこれ以上急激な進化をしなくても、それがもう一巡(3年×2=6年)経ったら?

デジカメの買い替えをする人がフィルムからデジタルへ移行した時のようにナイアガラの滝のごとく急減したら?

フィルム時代は7~8年でデジタルカメラに移行しました。

私はデジタルガジェットが好きでしたので、インテル創業者のマイケル・ムーアが公言していた「ムーアの法則」がカメラ性能(CMOSセンサー)にも当てはまると考え18か月で2倍になるという原理がほぼ同様にはまるとすれば…というたらればの計算さえしました。

2倍の速度でセンサー性能が進化して、2倍の速度でスマートフォンが普及したら?

5年後に国内の小型デジカメの市場が残っている(生き残っている)とは想定しづらいと考えました。私のバイヤーとしての売り上げの95%以上が小型デジカメでした。ここから先は負け戦と撤退戦をするまでもなく降伏をしました。

今、振り返るとこの決断が大筋の方向性(未来予測)とほぼ合致しました。

2010年に国内デジカメ出荷数量1億2100万台を記録して以降、デジカメの出荷数量は雪崩を打ったように減っていきました。

繰り返しの引用になりますが、フィルムからデジタルへの移行の時にそうであった減り方とほぼ合致します。

私の予測はかなり悲観的な見方だったのでしょうか?

カメラ業界の悲劇はこれで終わりません。

未来を託したレンズ交換式デジカメ市場のコモディティ化

2008年にパナソニックがマイクロフォーサーズ規格のレンズ交換式ミラーレス一眼の初号機を発売後、2009年にオリンパスPEN、2010年にはソニーがα NEXで次々にミラーレス市場を開拓していきました。

メーカーの思惑はレンズ交換式はユーザーの囲い込みができ、小型デジカメのようなコモディティ化はしないだろう(しづらいだろう)

確かに小型デジカメよりも趣味性が高く、こだわったユーザーが単価の高いカメラやレンズを購入してくれます。またレンズ交換式は買ったメーカーのレンズマウントに対応しなければ使えないので、囲い込みになるでしょう。

下がり続ける小型デジカメの単価と減り続ける出荷台数を、単価が高くて顧客の囲い込みもできるレンズ交換式カメラで補おう…

もし当時のカメラメーカーの販売戦略担当者がそういう戦略を立てていたとしたら机上の空論でビジネスをしてはいけないと声を大にして言いたい。

売って終わりのビジネスを1世紀近くもやってきたカメラメーカーはカメラ・写真文化の普及・浸透においてもっとも大切なことを忘れてしまっていました。いえ、これは日本の物を売るビジネス全般に言えるかもしれません。

”ユーザー(消費者)を育てる”

レンズ交換式カメラは小型デジカメやスマートフォンのように電源・シャッターを押せば撮影ができるものと異なります。撮影には基礎的な知識や技術(テクニック)、センスが求められます。

オート(Pモード)でもそれなりの写真撮影はできますが、どういう状況でどういう設定をすればどうなるのか。経験と知識の両方が求められます。

折角良いカメラを買ったのに自分が思い描いたように写真が撮れないとユーザーはがっかりしてしまいます。

2008年以降に市場が立ち上がったミラーレス一眼は確かに軽量・小型で持ち運びに便利。レンズ交換と合わせて撮影表現の幅を広げてくれました。

しかしメーカーはこの”ユーザーを育てる”にどれくらい力を入れていたでしょうか。

ネットショッピングでミラーレス一眼も結局は小型デジカメと同じようにコモディティ化していき、ユーザーはより安い店を選んで購入。

もはや安いお店を探す必要さえありません。カカクコムのようなサイトで一覧から安いお店を選ぶだけですから。

お店を複数店回って価格を競わせて値段を比べる時代は2000年代半ばを過ぎるともはや殆どされなくなり、ネットで比較。1円でも安いところの一人勝ちになっていました。在庫の有無さえ重要ではなくなることも珍しくありません。

家電量販店やカメラ屋さんはネットショッピングのためのショールーム化(ショールーミング)に陥りました。お店では現物を確認するためだけに足を運びます。これは販売台数、つまりその場その場の売上をひたすら追求する構造から脱却できなかったメーカーと販売店がネットショッピングをノーガードで迎え入れてしまったことも大きな反省点です。

2005年に米国の家電量販店を視察に行った私の当時の上司はこの「SHOWROOMINGがやばい」というレポートを書いて警告していたことを覚えています。

レンズ交換式カメラこそ、きちんと育成されたカメラ・写真についての知識や技能をもった販売員がユーザーの「もっとこういう撮影をしたいんだけど…」という声に寄り添ってアドバイスをしたり、レンズやアクセサリーを提案する仕組みで厳選して販売をするべきだったのではないでしょうか。

奇しくもガラケーの写メールに始まり、デジカメの普及、iPhoneのカメラ機能の進化に加わり2010年頃を境にFacebookなどのSNSが普及したことで”写真を撮る楽しさ”を多くの人がより身近に、また実感するようになり、果てはFacebookやInstagramのように自己表現やパーソナリティー(承認欲求)とさえ密接に結びついている一面も現れ始めました。

またスマートフォンの場合、インターネットへのアップロードがデジカメで撮影するよりも容易であることからより携帯性に優れた方が選ばれたのはある意味で当然の結果だったと思えます。

今日のカメラ業界を支えているのはデジタル一眼レフ(一眼レフ)やミラレース一眼などのレンズ交換式カメラです。

もはやというべきでしょうか。レンズ交換式カメラをやっていないデジカメメーカーは日本国内で生き残っていない状況となりました。(民生デジカメのパイオニアだったカシオでさえも撤退してしまいました)

レンズ交換式カメラは今、辛うじてその出荷台数をひねり出しています。

一眼レフが漸減していく中で、ミラーレス一眼は浮き沈みを繰り返しながら2018年についに一眼がレフの出荷台数を抜きました。しかしこのミラーレス一眼市場も決して先行きに懸念がないわけではありません。

一眼レフやミラーレス一眼はプロカメラマンやハイアマチュア、マニアなどに一定の買い支えこそしてもらえますが大きな課題を先送りしたままだからです。

以下はレンズ交換式カメラが今の状況から脱却するための個人的な意見を有料記事にしました。ここまでの内容を読んでなるほどなと思われて、特にカメラメーカーの方はクモの糸にすがるような思いであれば買って読んでいただければと思います。

放っておけば先々は外資企業などに日本メーカーが独占していたカメラ市場を明け渡すことになるのを待つばかりです。

この記事を書いた私への謝礼だと思って支払ってもらえたら大変嬉しいです。

またもうちょっとこの話の続きが気になるぞという篤志家の方がいたらご購入頂けたらと思います。

やっぱりなと思う内容かもしれません。でも私からメーカーへ2008年に呼びかけた時にそれを無視し続けたのはあなたたちカメラメーカーです。カメラ市場をこれ以上衰退させないために自分たちの考え方とのズレ、齟齬を確認してください。

わずか982文字、原稿用紙2枚分ほどの現状からの脱却策です。

カメラメーカーが生き残るためのクモの糸

ここから先は

¥ 1,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?