オンラインでのセミナー/面談開始から約1年~発信者・受信者がお互いに気を付けなければいけない事と本が読めない人が増えると起きる社会的危機

インターネットの高速化によってYouTubeなどの動画配信やSNSが普及したことで、テレビなどの大手メディアだけでなく個人からも積極的に社会や世界に向けての情報を発信することが可能になった現在。

私自身もFP・IFAとしてのマネーセミナーが対面セミナーなどから昨年はオンラインでのセミナー配信へ移行し、動画の有用性をじんわりと感じ始めています。

元デジカメ販売員(後にバイヤー)を経験した私からすると動画の撮影というのはとても難しいもののように感じられていました。その難しさは家族の出産や誕生会や結婚式などに代表されるホームビデオ以外のシーンで当事者たち以外はなかなか楽しむことができないローカル(プライベート)なものと考えていたからです。

しかし時代が変われば動画の楽しみ方や有用性(活用の仕方)も変わるものです。

今回はテレワークや自粛に伴ってオンラインでの面談やセミナーを開催して凡そ1年が経ち私自身が感じ考えているオンラインセミナーの開催や受講、オンライン面談における気を付けなければいけない事と、本が読めない人が増えていることについての社会的な問題について雑記的に書いていきたいと思います。

セミナー・面談の3つの分類

既に多くの先人たちがこの辺りについては分析済みでしょうけれど、私なりに整理をしてみたいと思います。

私はセミナーや面談を次の3種類に分けています。

A:実際に直接会ってのセミナー・面談(対面セミナー・面談)

B:動画収録などをして配信するセミナー(質疑応答など無しの一方通行含む)

C:リアルタイムでのオンラインでのセミナー(質疑応答などが可能な双方向)

A:実際に対面で会ってのセミナーや面談であれば受講生・相談者の反応や理解度、質疑応答などを挟みながら進行するため、いわば受講生・相談者とのセッションが対面セミナー・面談の最大の魅力と考えています。私はこれを「ライブの臨場感(空気感)」と呼んでいます。

他方、B:動画での予め収録したものをオンラインで配信は一方通行です。これはメディアがテレビやラジオなどで配信するのと基本的に同じです。司会者・講師などの情報を配信する側から送られてくる情報を、受講生はひたすら受け取るという状況です。

また途中での質疑応答がないタイプのセミナーもこれと基本的には変わらないと考えています。

例えるならピッチングマシーンのようなものでしょうか。

飛んでくるボールが変なものでは仕方ありませんが、それよりも一方的に飛んでくるボールを打つとか拾うとか受信者(受講者)側がそれを捌く(自分の中に落とし込む)のがとても大きな要素となってきます。

つまり受講者側の学習意欲と学習経験に大きく依存する仕組みと考えています。

この中間に位置するのがC:Zoom等を利用してのリアルタイムでのセミナーや面談、会議でしょうか。

対面のセミナーに近い質疑応答などの双方向性もある程度確保しながら、会場へのアクセスをしなくても任意の場所から参加が可能です。

しかしこの方法も完全にA:対面でのセミナーや面談に置き換えられるかというと現状では考えなければいけない課題が幾つかあるようです。

すぐに思いつく課題は次の3つです。

①通信環境の不安定さ

②お互いの周辺環境

③臨場感(空気感)の非伝達・欠落

①通信環境の問題は技術的な進歩によってやがて解消される方向になっていくと考えられますが、携帯電話(4GやLTE、モバイルルーターを含む)の通信環境はまだリアルタイムでのオンラインでの面談やセミナーがギリギリできる段階をようやく超えた水準と考えています。

現実的には発信者・受診者双方で光インターネットなどの高速回線が求められ、携帯電話やフレッツ光のマンションタイプのような集合住宅でみんなで回線を分け合っている環境は利用状況によって通信速度に遅延が生じることも考えるとケーブルテレビやNuro光などのような混雑しにくい専用線をマンションでも個別(戸建て契約)に引き込むくらいは求めらえると考えます。(これにはコストがかかる)

音声が飛ぶ、映像が飛ぶ・乱れるは面談やセミナーなどであってもなかなか発信者・受信者お互いにとってストレスです。

しかし昔の国際電話や90年代後半のインターネット電話を知る身としてはテレビの衛星中継のようなタイムラグ、自分の声が自分のしゃべっているそばからスピーカーで流れてくる状況より格段に進歩してきていると感じます。

通信環境が不安定(ギガ枯渇や回線の遅延、パケット不足)だったりすることを考慮するとAやBと組み合わせることが現状は妥当ではないでしょうか。

②周辺環境ですが、これは現状は発信者・受信者お互いが最大限の配慮と努力を行うべき課題だと考えています。発信者側も受信者側も自分自身が集中できる環境で行うことが求められています。

私自身の経験ですが、自粛期間に飽きてきた頃(5~6月)に私もセミナーを受けた際、ビデオカメラOFFの場合はソファやベッドで寝ころびながらや他の作業をしながら何度か受けてしまったことがあります。正直言って全然集中できません。

集中力の鬼の私でさえこうなのですから、多くの一般人がこの状況でまともに理解できるとは思えません。

折角のセミナーがYouTubeの〇〇大学でも観るような「ながら」になってしまったりします。

また喩え発信者側から見えないとしても自分の身を置く環境は、受ける側のマナー(姿勢)として、また自分自身の時間の無駄にしないためにも自分自身で整える必要があると考えます。

これはCの利便性とトレードオフの関係ですが、カフェなど周囲の会話や雑音が多い場所だと自身の集中力だけでなく、時には発信側にも影響を及ぼすことが考えられます。

ビデオカメラがオンの場合、映る通り過ぎる人が写る事や逆光などで画面の一部だけが明るいなどは思いのほか発信者にとって気になるものです。

周囲の会話や雑音をマイクが拾わないためにも受信者側も指向性*のマイクやイヤホンマイクなどを利用する配慮が求められるのではないでしょうか。

*マイクが向けられている人の声など一定範囲の音だけを拾うマイクのこと。

質問や発言がない時にはミュート(マイクOFF)に設定をするなどの配慮も大切です。

私はセミナーや面談は先ほども書いた通り、発信者側が一人で作り上げるものではなく、受信者(受講生・相談者)と一緒に作り上げるものだと考えています。

このため最も大きな影響を受けているのが③臨場感(空気感)の非伝達・欠落です。

実際に会議室などで会ってのセミナーや面談や相手の細かな表情やメモを取っている様子、反応(相槌や首の角度、髪を触ったりペンを回したりなど)かなり細かな情報から受講生(相談者)の状況を想像して進行できます。

理解が追い付いていないと感じれば、できるだけ進行を遅くしたり休憩を入れたり、他の表現方法を用いてかみ砕き、伝える努力を行いますし、相槌が多ければ理解している(ノッている)からテンポよく進行します。

しかしセミナー中や面談中の基本がカメラもマイクもOFFだと何も情報が入って来ません。途中の質疑応答なしの場合、殆ど最初から最後まで一方通行で話しっぱなし・聞きっぱなしは最も大切な情報が伝わらずまた欠落してしまいます。

「ここまで大丈夫ですか?」など声を意識的にかけるようにしていますが、進行やテンポにはブレーキがかかります。

多くの方が口にする「説明された時は理解できるけど、時間が経つとまた分からなくなる」現象はなぜ起きるのか

オンラインでのセミナーや面談と実際に会って行うセミナーや面談に限らず、金融商品(銀行・証券・保険など)の説明をするとその場では理解できるが、後からその内容を自分で振り返った時に分からなくなるということを正直に打ち明けてくれる方が私の相談者の方の中にいます。

これはその現象の一例として捉えて頂きたいのですが、私は大きくは記憶力の問題と本当は理解していないの二つがあると考えています。

記憶力の問題は非常に有名な「エビングハウスの忘却曲線」という実験結果があります。

20分後には42%忘れて、1時間後には56%忘れている…(笑)

こんなに短期間で忘れてしまうのだから、後で振り返ったところで覚えていないのも仕方ないと思うのも無理はありません。しかしこれは正確には次の実験結果であるとされています。

早く復習、繰り返し学習をすると再び記憶するまでに負担が少なくて済むというものです。

この復習という学習効果(反復)は記憶の定着と密接に関わりがあります。

記憶を定着させるためには反復が効果的です。

小学低学年の頃に皆さんが掛け算の九九を覚えた時や英単語などの暗記カードの活用はこの反復の学習効果を利用しています。しかしその反復の足掛かりとなる情報(手を動かした記憶やリズム、ノート)が少ないと、正しく振り返ることができません。

小中学校の授業のように先生が説明をして、要点をまとめたものを黒板に板書してくれるのはこの学習効果を狙っているためです。

小中学校などの授業は学校の授業一つで完結しているわけではなく、予習・授業・復習の3要素でようやく一つの学習になります。しかし予習もしない、復習もしない…授業だけ受けて理解できる人はよほどの天才か秀才しかいません。

しかし実際に小中学生の中に記憶の定着に効果的という関連性を結び付けて復習をしている児童・生徒はごく一部に限られるでしょう。記憶力や学習の効果的な方法は人によって様々です。音やリズムで結びつけるのが得意な人もいれば、手を動かした感覚や記憶で覚えるのが得意な人、頭の中の他のイメージ(記憶)や感情・感覚と結びつけて覚えるのが得意な人様々です。

私はイメージや感情と組み合わせた記憶術を高校生の時に身に着けました。今思えばこの怪しい広告、よく信用したなと思わないでもない…せめて受験生になるまでには自分の記憶力と結びつけやすい方法を見つけられると良いのですが。

大人になって資格の取得や金融商品(住宅ローンや保険商品、株や投資信託など)の説明や不動産の説明を受ける際など様々なシーンで後から振り返る際に多くの人が苦労するのは記憶の足掛かりとなる情報を残していないためということが考えられます。

中にはセミナーまたは面談中に一生懸命にメモやノートを取られている方もいらっしゃいます。メモやノートを取ることが目的になってしまっている方もいらっしゃいますが、そうした習慣を記憶と結びつけられる方の多くは理解が早く、また質問も多い傾向にあるように感じます。

最近ではまだごく少数ですがノートパソコンを開き、キーボードへ入力をすることで記憶の定着を行う人もいますし、かなり若い世代(20代前半)になるとスマートフォンでフリック入力しながらセミナーや面談を受ける方もいたりします。

しかし圧倒的に多いのはメモをしない、ノートを取らない方々です。

彼ら彼女らの受講態度が悪いという話ではありません。別に受講態度がよかろうが悪かろうが私は学校の教師ではないので気にしません。それを指導する立場も権限もありません。

ですが、セミナーや面談を終えて「いい話が聴けて良かった」で終わってしまう多くの場合はこのパターンのようです。

少し話が脱線してしまうかもしれませんが、仕事でもメモやノートを取る習慣がない方というのはもしかしたら大切な機会を普段から見落としていたりしていないでしょうか。

私はこの振り返った時のノートやメモに残す足掛かりのことを「インデックス」や「タグ」*と呼んでいます。

*インデックスはノートにおける題材(下記画像における冒頭の下線部分)

タグは受験勉強などでマーカーを引くなどの部分としている

またここで取り上げるもう一つのパターン「本当は理解していない」ですが、これが一番厄介です。

良い話を聴けて良かった…と言いながら、実は説明をしている人の意見に単に同調しているだけです。

つまり記憶の足掛かり(インデックスやタグ)をセミナーや面談中につけていないだけでなく、講師の意見や説明・提案に単に同調しているだけ。

私見ですが約6~8割の方はこのパターンだと考えています。

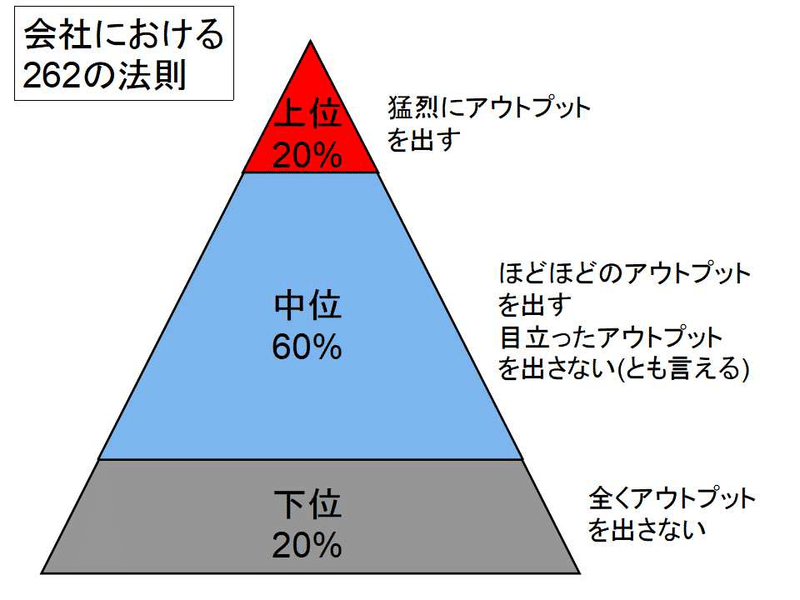

いわゆる「2・6・2の法則」または「パレートの法則」です。

彼ら彼女らは自分で考えるということを放棄しています。みんながやっていることに自分も合わせるがスタンスです。

自分で考えるのは大変です。何しろ私達が生きているこの時代は将来の予測が過去の事例を当てにできない激動の時代(VUCA時代)*です。正解のない時代です。

*Volatility(変動性・不安定さ)、Uncertainty(不確実性・不確定さ)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性・不明確さ)という4つのキーワードで表される現代の経営環境や個人のキャリアを取り巻く状況のこと。

自分で考えた結果間違った答えを選んで失敗をするよりも、みんながやっているから私もやる。みんなが失敗したなら私が失敗したのも仕方ない(当然だ)ということで安心感を得ることの方が彼ら彼女らにとっては重要なのです。

資産形成におけるインデックス投資(パッシブ運用)やメディアからの情報を鵜呑みに〇〇警察のような同調圧力に従った方が楽なのです。しかしそれが本当にその人にとって良いこと、必要なことなのかは別な話です。

本を読まない人が増えていることで起きている社会的課題SNSという疑似双方向性

さてここまではオンラインセミナーについて講師(発信)側、受講(受信)側双方が気を付けるべき点と課題について書いてきましたが、いかがでしたでしょうか。

講師側がプレゼンテーションの技術を進歩させること、発信する情報を如何に整理して届けるかなどの課題を無視してよいわけではありませんが、オンラインセミナーやオンライン面談において最も効果的な成果を挙げるために求められるのは現実のセミナーや面談と変わらないか、それ以上に受講する側の姿勢(学習意欲)と学習経験(学習効果)に依存するところが相当大きいというのが私自身の感想です。

どんなに素晴らしい道具を使っても、その道具を扱う人が素人では名刀もなまくらも変わりありません。学習や学歴は飾りではないのですから。生活や働き方に活かせないのであれば無用の長物でしょう。

そして学習経験(学習効果)を深くするのは普段からの思考習慣や学習経験であると考えています。

このトレーニングに最も合わないのが一方通行で流れてくる情報をただ受け取るテレビやオンラインの動画配信です。(自分で考える思考ではなく、発信される情報に流されやすいと考えられるため)

エンターテインメントとしては楽ですし、楽しいので興味や意欲を起こすきっかけとするだけなら良いのですが、その内容を鵜呑みにすることほど危険な行為はないでしょう。

そして情報が静止した状態で、自分のペースで読み進めていける読書は一つの情報を自分の頭で構築していくことがしやすい(思想的傾倒がないわけではない)という点です。

人間が文字を覚え、自分の頭の中だけではない情報を手に入れられるようになってからどれだけの時間が経ったでしょうか。

それに比べてと言うとデジタルネイティブやデジタル信奉者(過剰信仰者)には笑われるかもしれませんがテレビや動画というのはあまりにも急速に登場してから日が浅いために、まだ十分に学習として扱うことが人間には殆どできていないと考えています。

これはスティーブ・ジョブズが子どもにタブレットなどのテクノロジーに触れることを制限していたというのは利点だけでなく大きな懸念(リスク)があるからではないかと私自身も考えているからです。

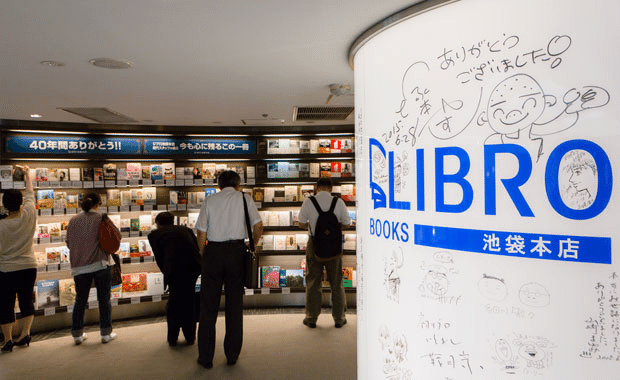

近年、書店はどんどん減っています。若い人を中心に読書量もどんどん減ってきているとその危惧が叫ばれています。

世の中の多くの人はテレビや新聞などを観ない・読まない代わりとしてインターネットがあれば情報は得られると考えているかもしれません。

しかし、私は今やまるで現実を写す鏡のような扱われ方をされているインターネットという存在に対して、私はインターネットは現実を写さない鏡(人間の内面を写す鏡)だと感じています。

一言でいえばインターネットで書かれている情報、発信されている情報をそのまま信じていないということになります。

何も報道されているニュースや出来事が全てフェイクだとは思っていません。しかしテレビでも新聞でも雑誌でも、書籍であってもこの世の真実など何処にもないというのが私のスタンスです。

しかしお金を支払うから本当の情報と言えるのかと言えばそんなことはありません。新聞だって購読料を支払っているけれど、同じニュースを扱っていても各社ごとにその切り口や論調は異なります。右寄りの意見もあれば、左寄りの意見もあります。無料のテレビなどはCMなどのスポンサーの意向が色濃く反映されていると考えています。

結局様々な情報や意見が氾濫している中で大切なのはその情報が正しいかどうかではなく(正しいことは求められるけれど)、その情報を手にした人がどう考えてどう行動するのか(生きるのか)、ただこれだけだと思っているのです。

世の中は日々少しずつ変化しています。それを全て一人で追い続けるのは不可能です。インターネットに情報が一つ、誰かによって書き加えられる時にその人のバイアス(偏り)を通して書かれていきます。

これは文字であっても、音であっても、映像(動画)であっても表現方法が異なるだけで必ず誰かの視点から書かれています。

全ての情報を追いかけることが不可能なので、多くの人の賛同を得られる情報が世論、潮流になります。世の中という水面に落とされた一滴が引き起こす波紋は他の波紋と重なり、やがて大きな波となって人々を襲います。

発言力の大きな人(インフルエンサー)の声は大きな波紋を起こし、多くの人に届きます。そこには賛成や反発する声も集まります。

インターネットが普及して、SNSが社会の中で浸透していく中で起きたことは誰かの意見や考え方に対して、そこにアクセスが可能な人が疑似的な双方向性を持って賛成や反対などを持ち込めるようになったことの影響力があまりに大きすぎることではないでしょうか。

私は本が好きです。愛しているかどうかはわかりませんが、本は著者(編集者)の考え方や価値観・視点から固定化して読者に情報が届けられます。それが事実かどうかは別として、それがファンタジーやSFや殺人事件や青春学園ものかは別に、著者-本(編集)-読者というシンプルな形を取っています。

よく小説などで「あのクライマックスは〇〇だったよね」「いやいや、こういう風な解釈もできるよ」という読み手によって捉え方の異なる作品があります。

こういった作品を非常に嫌う読者がいる一方で、こういった読者に結末を委ねる作品は、誰がどう見ても同じ結論に至る作品よりも議論され、バズりやすく、面白いと思うのです。(同じ作品を好きな人同士の尊重があるうえで、語り合うことが出来るから素晴らしいと思う)

本は本として発売される時点で完成し、改訂などをされない限りその内容を変えることはありません。

しかしインターネット上での議論や意見は、全文ではなく一部だけが切り取られ、またTwitterのように短文として投稿される仕組み故に発信者の意図や考えとは別な捉え方や受け手にとって都合の良い解釈をされ議論されることが少なくありません。

議論をする前提となる知識や情報にも大きな格差があり、相手を尊重するという基本的なことが出来ていないために酷い言い合いになることも少なくありません。

また編集を介さず、思い付きでその場で投稿できてしまう即応性から思いもよらない広がり方や炎上に陥るケースも少なくありません。

そしてインターネットやSNSでの意見は同調圧力が現実世界に匹敵する強さを発揮したり、実際の会話や議論よりも極端に賛否が分かれたりします。

しかし実際にインターネットに張り付いて情報を配信している人は世の中のうちのどれほどでしょうか。私は実際はとてもとても少ない(1ケタ%台)のではないかと考えています。殆どの人はROM(Read Only Member,観ているだけの人)なのではないでしょうか。

実際はとても少数な意見が、実際以上に大きく取り上げられたり、目立って世論や正しい意見と錯覚してしまうような思い込みを強化していないでしょうか。(確証バイアス)

こういった時代の変化や節目となる時代は技術的革新の時に過去の世界史を観ても何度となく起きています。

グーテンベルク(現在のドイツ出身)の活版印刷が登場したことで聖書の複製が可能となり、宗教対立(カトリックとプロテスタント)が生まれました。

これによってドイツ語が普及したことで識字率が向上し、欧州全体での教育水準が高くなりました。

イギリスで産業革命が起きたことで農業従事者(や自営業)から工場勤務の給与所得者(雇用)とそれを管理する側(経営)が生まれ、都市へと人口が集約され集会や議論がされるようになりフランス革命やアメリカの独立(建国)といった王政・帝政から民主制への移行が進み、資本主義の世界的な広まりを見せました。

本が読めない(読解力の欠如)は自ら考えるトレーニングを奪い、一部の人の意見や声の大きい人の意見によって世論が流されてしまう危機的な状況を招く入口なのではないでしょうか。私はこれを社会的な危機と捉えています。

ここから先は

ALL Collect

お金と投資、ライフプランに関する記事をまとめました。 動画コンテンツ・メンバーシップ限定・趣味(アニメネタ)を除くほぼ全ての記事が対象です…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?