甘くない結婚とお金〜FPが考える夫婦の経済的結びつきとおサイフの諸問題⑨

どうも、社会派教育論を語るファイナンシャルプランナー・ファイナンシャルアドバイザー(FPA)のポッターです(;´・ω・)マタカッテニナノリハジメタ…

数学が苦手だった中学時代、中間・期末テストで点数を稼ぐ唯一のポイントは序盤に登場する計算問題でした。

だからというわけではないと思うのですが、「難しいことは因数分解しよう」が私の社会人になってから、また資産形成においても応用して取り組んでいる最大のテーマかもしれません。

因数分解は私が義務教育の中で学んだ実用性の最も高い武器と言っても過言ではないでしょう。

前回のnote記事で「18歳成人」というテーマを扱いました。

そしてその中で"成人としての責任が生じるということの重要性"について触れました。

この「成人」と強い結びつきがある「責任」ですが、noteでなるほどという記事を見かけたのでこれらを参考にしながら今回は「結婚と経済的結びつき(お金)」についての記事を書いていきたいと思います。

これらの記事でも触れられている通り「責任」という言葉は、英語で”Responsibility”となります。

この言葉を分解すると”Response”(反応)と”Ability”(能力) 、2つの単語から構成されていることが見えてきます。

あるセミナーで学んだ話ですが、動物の中で人間だけが刺激の後の”反応”を自らの意思で制御することが”できる”そうです。

しかしこの「責任」は多くの人にとって分かりづらい考え方かもしれません。

日本に根付く儒学思想と上に立つ者の無責任への警鐘

日本では政治家でも企業の経営者でも、汚職や不正をしてもその責任者が責任を取らない状態が常態化しつつあります。

トカゲの尻尾切りのような、その場しのぎの対処でなあなあにしてきました。

「責任」という言葉には何処かネガティブで、できる事であれば負いたくないもの、責任は取らされるものという受け身(パッシブ)なイメージを持っている人も少なくないのではないでしょうか。

上に立つ者は他の人の見本となる者であってほしいという風潮が日本には根付いています。

これについて私が考えるのに、日本は長らく大陸文化の影響を受けて来た歴史的な背景が関係していると考えています。

中でも中国はアジア地域では最大の大国であったため、言葉(漢字)や法律、宗教などの幅広い面で影響を受けて来ました。

中国から日本に伝来してきたものの中で、今でも日本人の価値観の根幹に根付いているのは孔子を始祖とした「儒教」の考え方でしょう。

日本人は世界的にも珍しい宗教嫌いの人が多いとされる国民性ですが、宗教には信仰的な側面と、学問的な側面の両面があります。

ここでは学問としての儒教である「儒学」について少し触れてから本題に入りたいと思います。

孔子は政治家(為政者)を志し、弟子たちに様々なことを教えました。

「子曰く…」

という書き出しを学生時代に学んだアレです。

儒学では上に立つ者は徳のある者であることが重要であるとし、法や罰で人を縛るのではない、徳で人を導くのだというのも孔子の考え方の一つです。

こうした考え方が日本の文化にも根付き、目上の人を敬いましょうという価値観が醸成されていきました。

しかしこれがいつの頃からか、変容していくことになります。

日本における近代資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一は明治時代を振り返り、『論語と算盤』の中でこうしたことを危惧していました。

明治時代になり、欧米からの文化が一気に押し寄せた文明開化。

目先の利益を上げた者がもてはやされ、やがて利益を上げた者たちはそれを自分の実力だと過信して政治や商人として幅を利かせるようになって、日本の社会の在り方が営利的で儒学の教えが薄れていくことを危惧していたようです。

儒学的な思想からすれば上に立つ者は徳を持っているからこそ上に立つ者として存在しているのですが、近代化をしていく日本では必ずしも徳を持った人が必ずしも上に立つわけではなく、富を持った者が上に立つことが往々にしてありました。

むしろその時間の方が遥かに長かったと言えるかもしれません。

こうした状況にも関わらず、多くの人々*はそれまでと同じく上に立つ者を徳のある者として敬うという姿勢を改めようとはしませんでした。

そして徳よりも富、富を持つ者は徳もある者というような混同**が始まり、上に立つ者は立派な人であるという部分だけは変わらないという歪んだ価値観が定着していったのではと考えています。

*国民(消費者)の大部分は残念ながら賢くはない

**違いを見極められない。

たとえどんなに立場が上の人でも、心根が立派な人とは限りません。

おかしなことをしてもそれを指摘する事をせず*、またそれに対して上に立つ人たちも責任を負うということをしてきませんでした。

*余計な波風を立てない日和見、忖度、空気を読む風潮

すると多くの国民はそれに倣い、責任を取ろうとしなくなっていくという負の循環に陥っていきます。

「親の背を見て子は育つ」と言いますが、国民もまた世の中で立派な人、偉い人と呼ばれる立場の人たちに倣ってしまうというのを孔子は指摘していたのかもしれませんね。

「責任を負う」ことの重要性

私が受けたセミナーの例題をそのまま使うのは憚られるので、少し変えてお話をしたいと思います。

「カラスが黒い責任は誰にある?」

こんな問いをされたとして、皆さんは誰に何%の責任があると考えるでしょうか。

と思ったあなたは多分、正常です。(´艸`*)クスクス

しかしドSな私はこう続けてあなたに質問します。

もし仮に、「カラスが黒い責任は自分に100%あるとしたらどうしますか?」

私はペンキでカラスを白く塗り替える*とか、赤外線フィルターをかけてカラスの見え方を変えると答えました。*動物虐待という意味ではない。

ここで大切なのは「責任は相手にある」(相手に100%)と「責任は自分にある」(自分に100%)という場合に、自分の取るべき行動や視点(視座)が変わるということを確認をして欲しいのです。

つまり責任を負うとは決してネガティブなもの、責任は取らされるものというパッシブではなく、むしろポジティブで自分自身に何が出来るのかを問うアクティブなもの、であると言えないでしょうか。

ネガティブ(否定的)⇔ポジティブ(肯定的)

パッシブ(受動的)⇔アクティブ(積極的)

成人年齢が18歳であれ、20歳であれ、社会的に大人(成人)として認められるという事が未成年者と決定的に違うのは「責任」であると私は考えています。

責任は人を育ててくれ、その人が取るべき行動を変えてくれます。

ビジネスの世界などではよく「立場が人を育てる」という言葉があります。

何か役職がつくことで責任感が生まれ、それによって成長するという考え方です。

一方で責任ある役職についた途端、人が変わったように横柄な言動が目に付くようになったりといった反応を示す人もいます。

「立場が人を育てる」というのはそう考えるとその役職における責任をどのように捉えているか、またその人の器を示しているのかもしれません。

成人と結婚、経済的な結びつきの合理性

繰り返しになりますが2022年4月から18歳成人となりますが、成人として自立した人格として社会的に扱われると同時に、本人の行動に「責任」が伴うことが成人の定義だと私は考えています。

成人として認められると仕事に就く(就業)、国家資格を取得する、自分で暮らす場所や国籍を選択できるなど未成年の頃には制限されていたものが本人の選択(責任)において選択ができるようになります。

18歳成人によって、未成年と成人で特に大きく変わる代表格が「婚姻」に対する取扱です。

これまでは20歳成人、婚姻可能年齢は女性16歳以上・男性18歳以上でこの時点で婚姻する側のいずれかまたは両方は未成年でした。

これが18歳成人になると同時に、婚姻可能年齢が男女18歳と成人年齢と揃うために婚姻は当人同士の合意*の上に認められるものに変わります。

*18歳成人によって親権者の同意が事実上は不要となり、婚姻届における保証人は事実上の形骸化しているため。

婚姻(結婚)は男女における契約行為であり、これによって独立した二人の人間(人格)の経済的結びつきが社会的に認められます。

多様な価値観が認められ、結婚に対しても人それぞれの価値観があります。

結婚は好きだから一緒になる、これから一緒に過ごしていきたいという気持ちの面が殊更強調されることがあります。

気持ちは婚姻を考える上でとても大切ですが、結婚は甘いものだけでなく現実の生活そのものであり、二人の自立した人格による共同の経済的活動の始まりを意味しています。

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、仮に夫婦が離婚をした時には平等に分割される「財産分与」(不動産、自動車、金融資産、退職金、年金*、借金など)も認められています。

*婚姻期間における厚生年金の報酬比例部分のみ

これは仮に夫が年収1000万円、妻が専業主婦であったとしても原則として半分ずつに婚姻後の財産は分割されますし、夫の年収が300万、妻の年収が700万円の場合でも基本的に平等に分割となります。

言い方を変えると独身時代に夫婦のどちらかが購入した金融資産や車・不動産などの財産はこの財産分与の対象にはなりません。

尚、自身の親などから相続した財産も特有財産として独身時代から権利を持っている財産として扱われます。

また双方の合意があれば貢献度などに応じて折半ではない割合での分割が可能ですが、滅多にないとされています。

財産分与の請求は離婚成立から2年以内です。

さて、結婚という人生の門出。ハレの日の祝い事についていきなり離婚したらという縁起の良くない話を書きましたが、経済的合理性という点において結婚には有利な面があります。

1つは男女が別々に一人暮らしよりもコストを抑えられる面です。

1Kの部屋をそれぞれが借りるよりも、少ない合計の家賃負担でより広い2DK~3LDKなどの間取りの生活空間を得ることが出来ます。

子供のいない夫婦の場合、食費や光熱費なども一人暮らしをそれぞれするよりも約7割*ほどに抑えられるとされています。(*FPの実務で出てくる)

料理をするにしてもそれぞれが作るよりも、手間はそんなに変わらずに二人分作れたりするのと同じですね。

また一人暮らしよりもシェアハウスで暮らした方が家賃などのコストを抑えられるというのはそういう意味で合理的ともいえるでしょう。(生活のプライベートを確保できるかはその場所や人間関係によるが)

その他、一定の所得までの範囲であれば配偶者控除(給与103万円以下、給与所得控除55万なので所得48万円以下)や配偶者特別控除(所得48万超~133万円以下)などの恩恵を受けられることも婚姻における経済的な特典と言えるでしょう。

夫婦の共同責任、扶養義務とおサイフ管理

一方で夫婦どちらかが大きな病気や働けない状態、死亡をした場合などには配偶者に扶養の義務(民法第752条に基づく相互協力扶助義務)が発生します。

扶養の義務は「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2つに分かれ、一般的に配偶者と未成年の子には前者が優先され、兄弟姉妹や成人後の親子など親族は後者が課せられます。

「生活保持義務」とは、扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務のこと。

「生活扶助義務」とは、扶養義務者自身の生活は通常どおり送れることを前提として、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務のことです。この生活扶助義務で支えきれない場合に限り生活保護の対象となります。

共働きの夫婦でどちらかが働けない状況が生じたとすると、配偶者には生活を支える生活保持義務が生じます。

経済的な支援を怠ると経済的DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメント(虐待などの一種)として扱われます。

給与所得者で出産のためであれば、産休・育休手当などがありますが収入は休業前12か月平均の約3分の2程度と通常働いていた時よりは収入が下がり、ベビー用品などを買いそろえたりの支出が増える状態に陥ります。

また夫婦どちらかが失業をしたり、事故や災害や病気で働けない状態になった場合や死別などの場合にはお互いにその責任を背負っていくことが求められています。

これは単に困った時には助け合いましょうという道徳的な話だけでなく、扶養の義務とは経済的側面において夫婦共有の生活・財産が損失を受ける際にはお互いに責任があるということを意味しています。

夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があり、生活費は収入の大小などに応じて夫婦が分担する義務を負っています(民法752条)

これを先ほどの「カラスは白い」という責任は自分に100%あるとするなら何が出来るでしょうか?

相手が行動をしてくれないではなく、自分ができることは何なのかを考える必要はないでしょうか。

夫婦共働きが当たり前となりつつある時代ですが、婚姻を考えた時にそれぞれが独身時代と同じようにおサイフを別々に管理する形(SEPARATE/SHARE)というのは家計の全体像を見えにくくするためあまり良い形とは言えないとFP的/FA的には考えています。

どちらかがお金の管理がきちんとできる方*であれば、どちらかが一元化して家計簿を付けたり、財産全体の把握をする権限を与えることが理想的とは考えています。(ALL ONE)

*家計簿アプリが普及しているように見えるが、残念ながら日本で家計簿をきちんと継続して付けられる人の実態は非常に少ない。あとレシート撮影、銀行・カード連携機能は楽だが収支把握を希薄化させている懸念がある。

11年に渡り様々な家計の相談を観てきた個人的な経験から言えることは、おサイフの内訳をお互いに開示していない夫婦の場合、経済的な協力関係がきちんと構築できずあまり良い結果が得られていないことが多いと感じています。

以下の図は私が見聞きしているよくある家計管理(おサイフ)の管理パターン例です。規模の違いこそあれ主に3パターンに分類できると考えています。

*SHAREの1.5馬力は同じ収入の夫婦同士が手取り所得の50%ずつをシェアした場合

**DOMININATION/SLAVEの0.5馬力は片方だけが働く場合

〇馬力には所得が掛け算され資産額となる。

しかし独身時代に自分で働いて得たお金を自由に使っていた方からすると完全おサイフ一元型(ALL ONE)は自由に使えなくなるというのは非常に束縛をされているように感じることもあるようです。

本来であればどの型のお金の管理であっても本人たちの選択と責任(自由、勝手)です。

一方で婚姻における経済的な結びつきは先の財産分与において触れたように夫婦平等を原則としています。

このため経済的合理性から考えるのであれば完全おサイフ一元型(ALL ONE)が最も合理的で理想ですが、家計簿管理ができていなかったり、お金についての知識・教養があまりに乏しいためにこの形(SHARE)を独身時代や同棲時代から変化させることを躊躇したままになってしまう人たちも少なくありません。

(SHAREのご夫婦の婚姻期間は全体的に長くない傾向にあると感じている…離婚しやすいカタチだもの。子供ができてもこの形だと相当きつい…。別れるのが面倒になる状態ALL ONEにあえて持っていくことが夫婦生活を持続させるためにも必要だったりする。SHAREは実質的にSEPARATE(SINGLE TWO)、DOMININATION/SLAVEは依存関係だが、ALL ONEは共存関係)

人は元より変化に弱い生き物です。これまでの生活で特に何の支障も不便も感じてこなかったとするなら、それを敢えて変える必然性を感じにくく、変えなくてもいいだろうと考えてしまう生き物です。(現状維持バイアス)

しかしこれからの生活、ライフイベントを見越した時に変わることの必要性を自己の責任において気づいたとするならば、人は変われる勇気を持っていると私は思います。

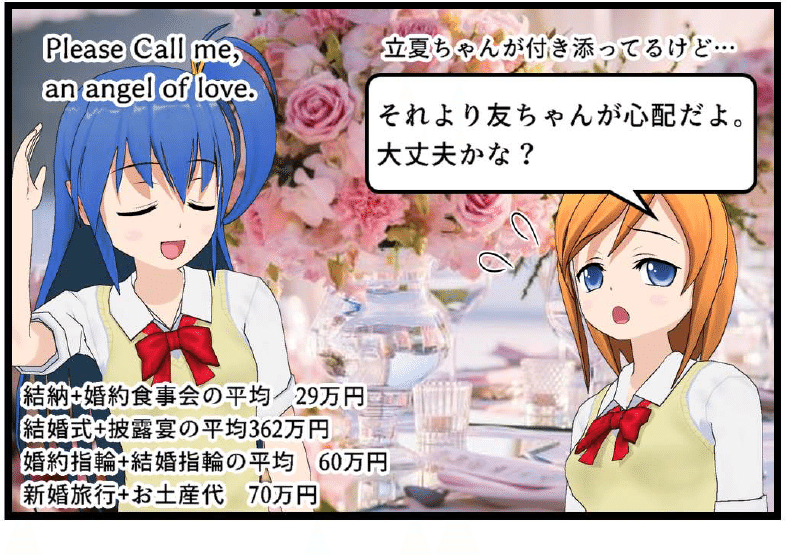

プロポーズ、両親へのご挨拶、両家の顔合わせ(結納)、新居への引っ越し、婚姻届けの提出、結婚式という節目にそうした大きな変化に踏み出す夫婦もいます。

そして月日が経てばたつほどに、どんどん人は変化はしづらく、意固地になっていきます。

"自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ"

(リクルート創業者:江副浩正)

婚姻、結婚という人生の節目に訪れるライフイベントは自らを大きく変える、成長させる機会。

結婚が幸せにしてくれるのではなく、結婚によって幸せになる覚悟をしなくてはなりません。(パッシブではなく、アクティブ)

最近では事実婚の社会的認知や何らかの結婚式をしないカップルも約4割に迫っていますが、大人になる、他人と家族になる、夫婦になるとはお互いの人生に対する責任を持つという点においてこれほど人生において変化の機会はなかなかないのではないでしょうか。

あなたは「成人」と「責任」、「結婚」と「経済的な結びつき」についてどう考えますか?

マンガ①結婚パーティー

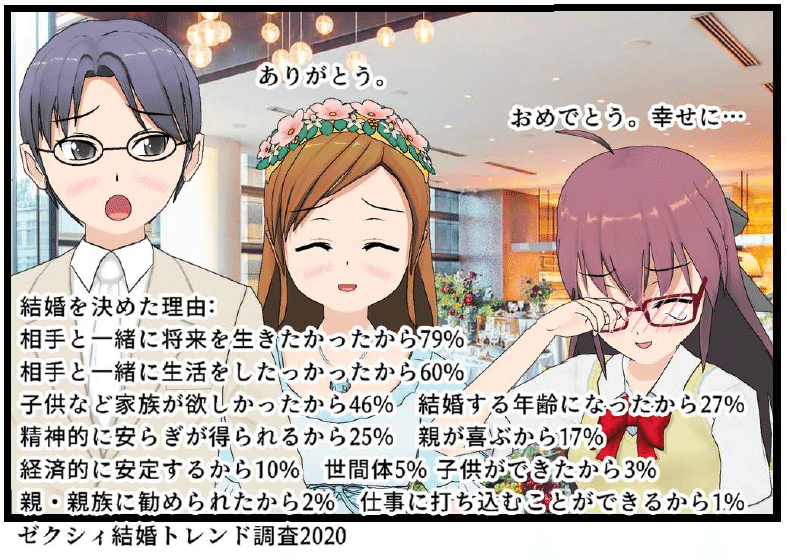

マンガ②感謝と涙

参考:ゼクシィ結婚トレンド調査2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?