羽田新ルート は「横田空域」のせいなのか?

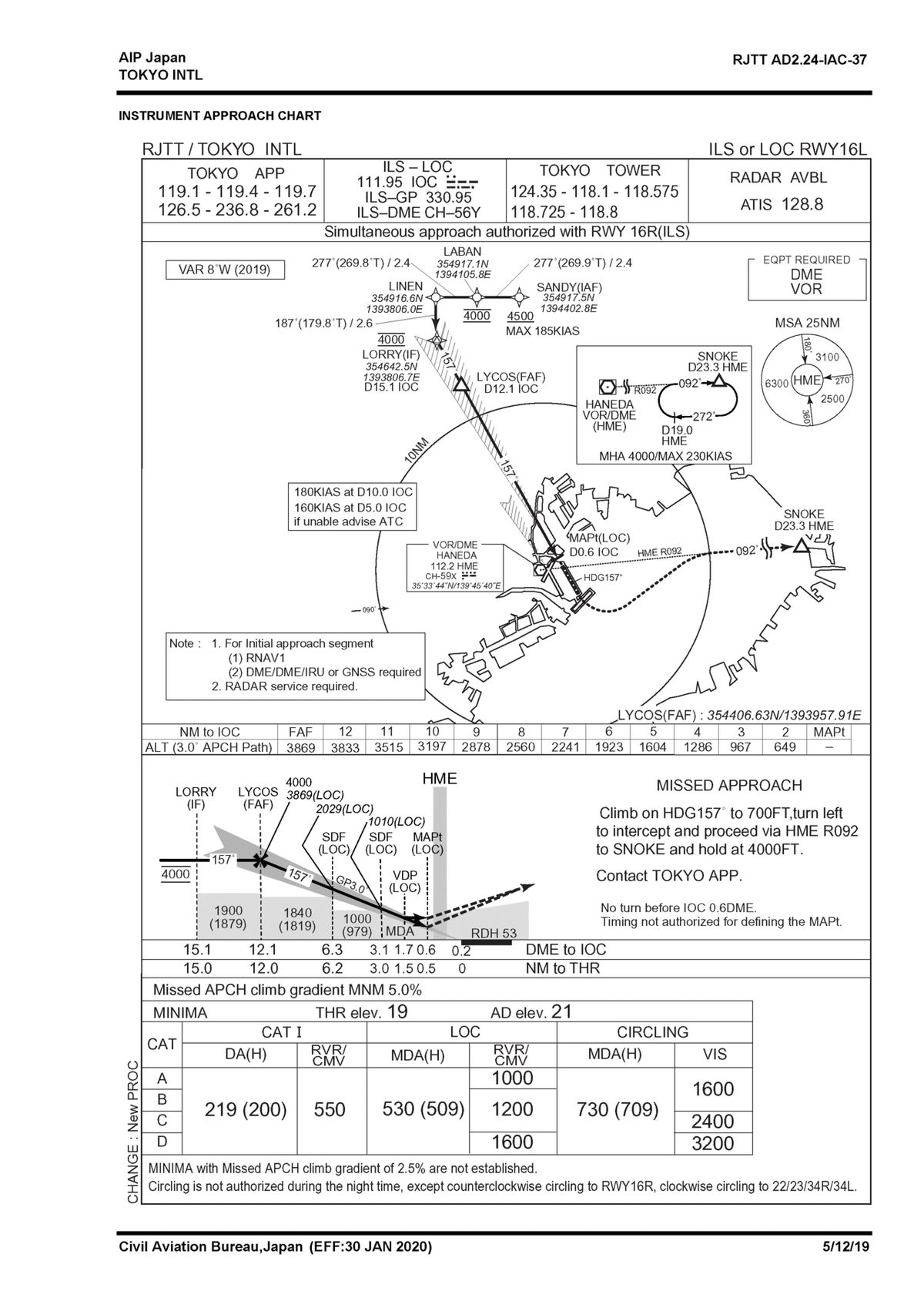

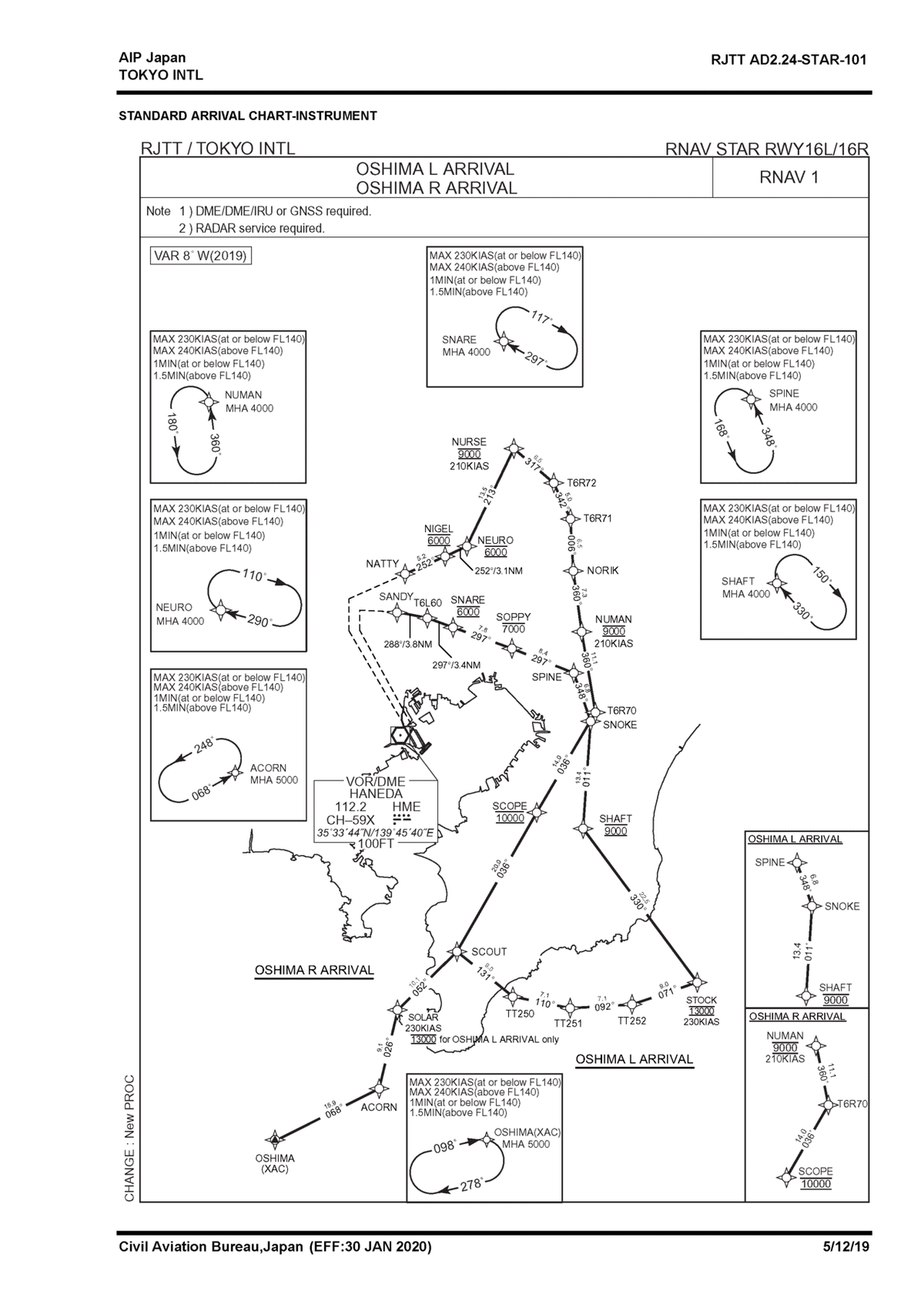

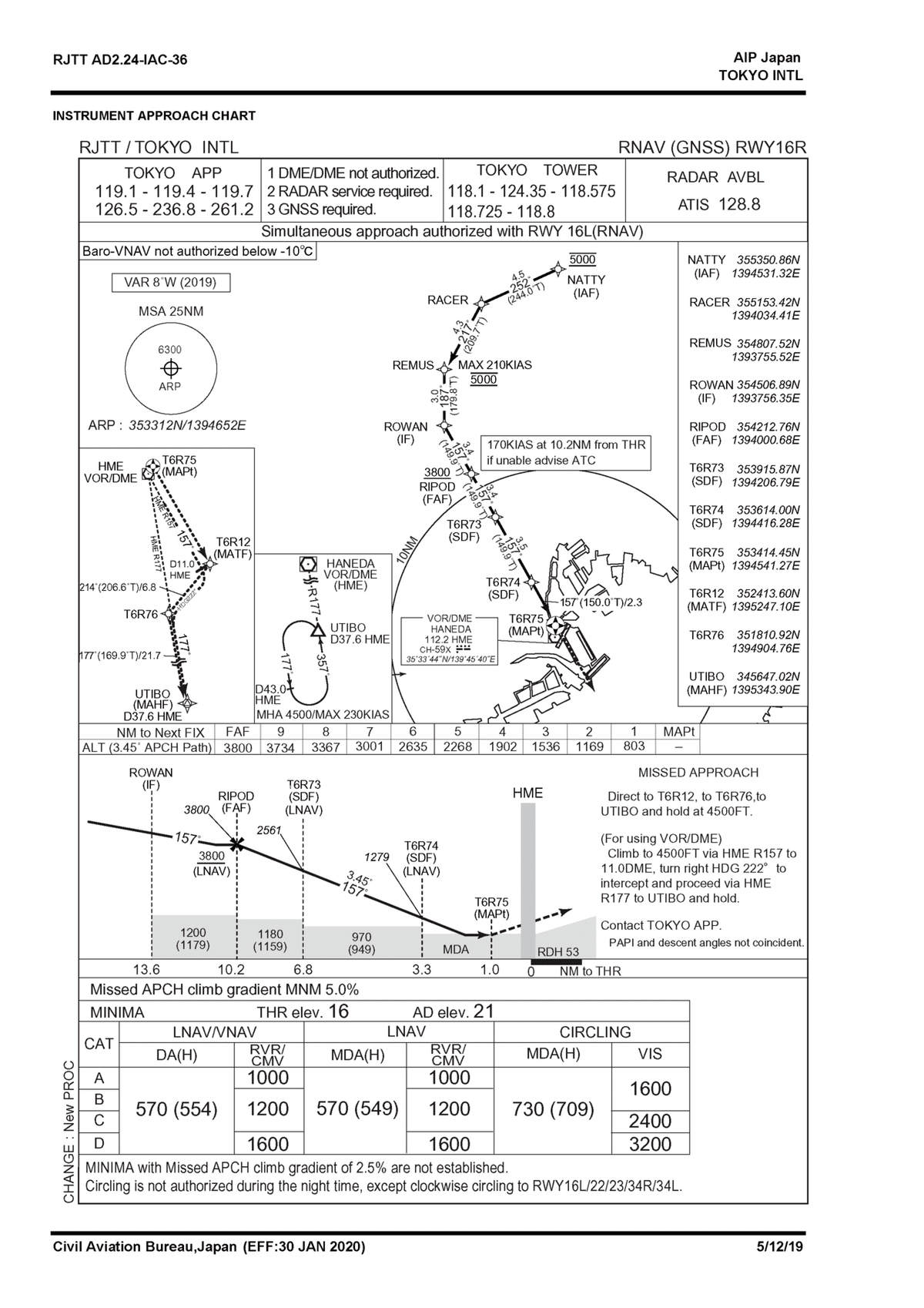

2020年2月より、都心上空を経由して羽田空港に着陸する経路(OSHIMA L/R ARRIVAL, AKSEL L/R ARRIVAL ならびに RNAV RWY16L/R等)が運用されるようになりました。SNSでは「羽田新ルート」がトレンド入りし、世間的にも注目度が高いようです。

さて、この経路を巡ってSNSなどで「横田空域の影響でこの経路になったのでは」という説が出回っています。本記事ではこれを検証します。

この記事・筆者の目的

・羽田新ルートに「横田空域」が影響を与えているかどうかの検証

この記事・筆者の目的ではないこと

・経路の設定自体や横田空域の存在に関する賛否の表明

・特定の政治主張を擁護あるいは否定すること

この記事が根拠とする情報源

・メディア各社の報道発表

・国土交通省から発表される資料

・航空路誌(AIP)

・Flightradar24の航跡データ

・Google Maps

なお、一部に上記の根拠を基にした推測を含みますが、推測を行った部分には「推測」と明記します。

「航空路」「横田空域」といった用語については記事後半で説明しています。

チェック1: 横田空域を避けたため、都心を通過することになったのか?

J-CASTテレビウォッチの記事にて、テレビ朝日系のワイドショー「モーニングショー」にて玉川徹氏が以下のようなコメントをしたとの記述が確認できます。

玉川徹(テレビ朝日解説委員)「2分に1回以上ですよね。大阪で着陸ルート近くのマンションを取材したら、『うるさいに決まっているだろ』と言われた。大阪は生まれた時から飛んでいるが、羽田新ルート下の人たちは静かなつもりで住んでいた。マンションは上ほどうるさい。不動産の価格に影響が出るとしたらこれから。米軍の横田空域があるからこんなことになっている。横田空域は日本にとって必要なのか」

これはJ-CASTが要約したものであるため、玉川氏の発言における「こんなこと」の真意は不明ですが、「横田空域が存在するせいで今回の新ルートが存在する」と解釈できると思います。また、Twitterではそのような趣旨の発言をされている方を多く見かけました。

結論から言うと、新ルートは横田空域を避けているのではなく、横田空域の中を通過しています。

NHKは「羽田国際線増便と横田空域」にて以下のように説明しています。(太字は筆者による強調)

ただ、今回の新ルートは、横田空域を一部、通過しなければなりませんので、政府は、アメリカ軍と交渉を続けていたんです。

当初、アメリカ軍は、軍用機の運用に支障が出かねないと難色を示していました。ただ日本側が「新ルートを設定できなければ、オリンピックの運営に支障が出かねない」と理解を求めた結果、今年1月末に、アメリカ側も受け入れました。ちなみに、冒頭で、国際線の増加分のうち、ほぼ半数がアメリカ路線に割り当てられたと紹介しましたが、この措置には、横田空域の通過を認めたアメリカへの配慮があるのではないかという指摘もあります。

(「羽田国際線増便と横田空域」より)

また、毎日新聞も「横田空域通過で日米合意 協定の改定をなぜ求めぬ」(2019年2月18日付の社説)で以下のような説明をしています。(太字は筆者による強調)

日米両政府は、旅客機が横田空域の東端を通って羽田空港に飛来する飛行ルートを米軍が認め、通過中の管制も日本が担うことで合意した。

このルートは、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けた国際線増便計画を受け新設された。空域を通過するのは、東京都練馬区付近の上空を飛行する数分間だという。

(「横田空域通過で日米合意 協定の改定をなぜ求めぬ」より)

また、Flightradar24の記録を確認しても、新ルートは横田空域を通過していることが確認できます。

(出典:2020/02/02のJL514便。横田空域のKMLファイルはorangeさん提供。到着経路はRNAV RWY16R。)

なお、しんぶん赤旗は「車輪も見えた都心低空飛行」という記事にて「横田基地の影響」という見出しを設けていますが、これは「降下角度」に関する言及であり、経路に関するものではないようです。

米軍「横田空域」が影響

また、同空港の西側に広がり米軍が航空管制する「横田空域」の影響で、国交省は新ルートで降下角を現在の3度から危険な3・5度へと引き上げます。

「車輪も見えた都心低空飛行」より

なお、角度が緩く設定できた場合、より長く都心上空を通過することになります。(逆に、より急にすることで危険性は増しますが、都心の低空飛行を避けることができます。騒音対策で降下角を5.5度に設定したロンドン・シティ空港がその代表例です。)

なお、チェック3で降下角度について追記しています(2020-02-07)

チェック2: もし横田空域がなければ、都心を通過しない経路が設定できたのか?

新ルートが横田空域を避けていないことは分かりましたが、「そもそも横田空域が存在しなければ都心上空を通過しなくても羽田空港に離発着できるのでは?」という疑問が出てくると思います。また、前述の玉川氏の発言意図もこちらだった可能性があります。これについても見ていきましょう。

(なお、「発着数を増加させるためのルートが設定される」という現状を踏まえた仮定です。発着数の増加に関する賛否を示すものではありません)

安全かつ効率的に航空機の発着ルートを設定する場合、基本的に滑走路の延長線上に直線的なルートを設けるのがベストです。(航空機を着陸させるにあたって、安全のため一定間隔を設けて誘導する必要があるからです。)

旋回しながら着陸するルートを設けると、危険度が高いことは国土交通省のサイトでも説明されています。(引用:国土交通省)

さらに、滑走路には計器着陸装置(Instrument Landing System, ILS)が備え付けられています。ILSを使うと、悪天候で視界不良の場合であったとしても計器を頼りに安全に着陸することができます。

しかし、この装置の特性上、曲がった方向に誘導することができません。(画像出典:国土交通省, eAIP)

以上のような理由で発着経路、特に到着経路は滑走路から直線的になるのですが、悩ましいことに羽田空港の主要な滑走路(A滑走路, C滑走路)は海と東京都心を結ぶような方向に設置されています。(画像: Google Mapsを基に筆者が注釈を追加、eAIP)

横田空域の有無に関わらず、「多くの便を安全に捌く」「計器着陸装置を利用できるようにする」という目的を達成する経路を設定するには、いずれにせよ滑走路への最終進入に際して横田空域に元々含まれていない都心エリア(渋谷・新宿など)の上空を通る必要があると考えられます。

また、「横田空域がある西からB/D滑走路に着陸するルートは設定できないのか?」という疑問も生じると思いますが、風向きの問題を抜きにしても難しそうです。

D滑走路(滑走路05)は多摩川の流れをせき止めないために一部が橋のような構造になっています。それゆえ、離陸は可能でも着陸の重量には耐えることができません。(逆方向である滑走路23は人工島になっているため、こちらの着陸は可能です。)

また、B滑走路(滑走路04)も川崎のコンビナート(3000フィート未満飛行禁止)が存在しているので、着陸時の角度ではこれに抵触すると推測されます。(出典:eAIP)

チェック3: もし横田空域がなければ、降下角度は急にならなかったのか?(2020-02-07追記)

再び引用しますが、しんぶん赤旗は「車輪も見えた都心低空飛行」にて「横田空域の影響で降下角度が引き上げられた」と報道していますが、正確な理由は「騒音対策」です。東京新聞など他社報道や国土交通省のサイトにも記されています。

羽田空港の新飛行ルートの騒音対策として、国土交通省は航空機の降下角度を通常の三度から三・五度に引き上げる方針を示した。だが、これが「パイロットの負担になり重大事故につながりかねない」と専門家は指摘する。角度の引き上げで軽減される騒音は一デシベル程度にとどまり、対策の意義を問う声も多い。(略)危険性が指摘される一方、騒音の軽減効果はわずかだ。

東京新聞「羽田新ルート 騒音対策で降下角度 急に 軽減1デシベルのみ 着陸難度は増」より

なお、ロンドン・ヒースロー空港やフランクフルト国際空港でも騒音対策のために降下角度が引き上げられた事例があります。

2015年8月19日水曜日-英国・ロンドンのヒースロー空港は地上の住民が聞く騒音を小さくするために、着陸時の進入角度を急勾配にする試行を開始する。ICAOが設定した国際基準は大部分の空港では3度のグライドパスであるが、英国の民間航空局の承認を得た今回の試行ではタッチダウンのほぼ8海里(10マイル)手前から航空機の進入角度を3.2度にし、この角度はヒースローの滑走路の進入方式4種類すべてで使用されることになっている。2016年3月16日まで続く今回の試行では、ヒースローでの進入角度を3.5度まで上げることができるかどうか試されることになる。この試行は強制的なものではないが、必要な航行機器を搭載した多くのエアラインがこの試行に参加するとヒースローは確信している。フランクフルト空港が2012年10月に似たような試行を始めたが、結果はまだ評価中である。

「地上で聞こえる騒音を小さくするために着陸機の進入を急勾配にするヒースローの試行が開始される」より

ほかにも、海外で有名な例としてはロンドン・シティ空港の5.5度が挙げられます。(出典: The UK Integrated Aeronautical Information Package)

また、羽田空港における降下角度が一律に引き上げられたわけではありません。滑走路16L/16Rへの降下角度が3.45度になるのは晴天(RNAVアプローチ)の場合であり、悪天候時(ILS/LOC)は従来と同じ3度となります。

3.45度のアプローチであっても「横田空域」を通過しますが、3度の場合、「横田空域」をより広く(より奥まで)使用します。(出典:AIP, 国土交通省)

それゆえ、「米軍に配慮して3.45度にした」わけではありません。3度の角度で横田空域を利用し、羽田空港へ進入する経路もしっかり整備されています。(騒音対策のためか、悪天候以外は使用しないようにしてあります。)

ここで「もしかしてILS/LOCは仕組み上3.45度には設定できないからやむを得ずそうしているのではないか?」という疑問も生じると思うので、RNAVの進入角度を3.5度に設定しているイタリアのフィウミチーノ空港(ローマ)のAIPを確認しました。

日本と若干フォーマットが違うので見づらいかもしれませんが、左下のGP(グライドパス)に3.5°との記載があり、ILS/LOCでも3.5度に設定されていることがわかります。それゆえ、ILS/LOCでも3.45度に設定することは不可能ではないと考えられます。(2020-03-24追記。出典:ENAV)

なお、ここまでソースとして度々国土交通省のサイトを示したことにより、「横田空域が理由だったとしても、国土交通省は正直に書かないのではないか?」という疑問を抱く方もいらっしゃると思いますが、その点の心配は無用だと考えています。

というのも、(意外かもしれませんが)防衛省や国土交通省航空局は横田空域の存在について黙認しているのではなく、明確に難色を示しています。

国土交通省航空局が平成16年に公開した資料「航空機の安全かつ効率的なな運航について」では「羽田発の中国・九州北部行き等は、東京湾上空で高度を稼いだ上、横田空域の上空の19,000ft(5,700m)を飛行せざるを得ず、円滑な処理に影響を与えている。」(16ページ)と明記してあります。

また、防衛省のサイトでも「横田空域については、日米合同委員会の下の枠組みにより日米両国政府が協議を行い、これまで7回の一部返還が実現していますが、日本政府として求めてきた横田空域における進入管制業務の米軍から日本政府への移管については、米軍は運用上の理由により応じられないとの立場でした。」との記載があります。

仮に今回の降下角度が横田空域の影響であれば、「米軍管制領域を避けるため」と明記するのが自然であると考えられます。

補足: もし横田空域がなければ、羽田空港の滑走路は別の方向に設置できたのか?

滑走路の向きが問題であることが分かりましたが、「この滑走路の向きが原因なら、そもそも横田空域がなければ滑走路の向きが変わっていたのでは?」という疑問が生じると思います。これについても考えていきましょう。

※羽田空港の滑走路の方向を決定する根拠となった正式な文献が見つからなかったため、この節には筆者の推測を含みます。推測部分には「推測」と明記します。

滑走路の向きはどう決まるのでしょうか?

もちろん地形上の制約も大きいのですが、それ以上に風向きも重要視されます。特に羽田は臨海部なので、地形よりも風向きが大きなウェイトを占めていたと推測されます。

航空機は揚力を利用して飛ぶのですが、揚力の発生には向かい風のほうが都合が良いのです。

ANAのサイトの説明がわかりやすいのでご紹介します。

「向かい風」が離着陸時のメリットになる理由は、飛行機が飛ぶ仕組みにあります。飛行機は、翼に風を受けて発生する「揚力」によって浮かんでいます。主翼の上面と下面を流れる空気の圧力差によって生じる揚力は、「向かい風」が強いほど増大するといいます。これは航空力学の基本。よって、離発着時に「向かい風」が最適な理由は、「効率的に揚力を得られるから」となります。ネガティブなイメージの「向かい風」ですが、航空業界では隠れた功労者なのです。

「飛行機が離着陸に最適な風向きは向かい風。それはなぜ?」より

逆に、横風は航空機の運航に影響を及ぼします。

「風速だけでなく、滑走路方向とのベクトル成分値(たとえば滑走路左前方45度からの風は風速を1.4で割る)で判断しています。一般的には、追い風(機体の後方から吹く風)成分が15ノット(約8m/s)を超えれば離着陸は禁止です。

また、横風(機体の真横に吹く風)成分が35ノット(約20m/s)未満でも滑走路面が濡れていたり、自動着陸を行う場合は不可となるケースが多いです。

なお、向かい風(真正面からの風)成分については、風向・風速の変動がなければ、風速値の制限はありません」

「【台風と空港】運航か欠航か、判断のポイントは風?」より

つまり、「常に向かい風が得られ、横風が吹かない」という滑走路が理想です。

さすがに「常に」というと難しいのですが、「だいたい向かい風になる」という条件を満たす滑走路の方向は卓越風を考慮すれば比較的簡単に決めることができます。

東京の卓越風は東京管区気象台のWebサイトで公開されている風配図によれば以下のようになっています。

羽田空港の航空写真(出典: Google Maps)と比較してみると、主要な滑走路(A滑走路、C滑走路)が卓越風と向かい風になるように設置されていると推測できます。

それゆえ、羽田空港の滑走路配置は横田空域を避けたものではなく、風向きゆえに設置されたものであると推測されます。仮に「横田空域を避ける滑走路」、すなわち北東-南西の滑走路を設置すると、恒常的に横風に晒されることとなり、欠航が多発しやすくなります。

2020-02-16追記:米軍占領時代などの滑走路も同様の向きであることは今昔マップにて確認できます。

なお、向きの異なる滑走路(B滑走路、D滑走路)は基本的に横風を想定した滑走路です。時折吹く横風が強くなった際にはこちらを使うことで欠航の発生を防ぐといった目的があります。基本的にはA滑走路・C滑走路ありきで、こちらの方向が後から決まったものだと推測されます。

こうした横風用滑走路は大空港によく見られるもので、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港でも交差した滑走路が存在します。(画像: Google Maps)

結論

・羽田新ルートは「横田空域」を通過しており、避けているわけではない。

・横田空域の有無に関わらず、羽田の発着数を増加させるための航空路を設定する場合は、都心を飛行するルートになっていたと推測される。

用語1: 航空機のルート「航空路」と航空路誌(AIP)

今回、「新ルート」と呼ばれている通り、航空の世界には航空路という概念があります。文字通り、航空機が飛行するための路(みち)です。

自由に空を飛んでいるように見える飛行機ですが、基本的には決められた道を航空管制官の指示の下で飛行しています。

下記の画像(出典:Flightradar24)で示しているのは羽田空港周辺の様子(2020/02/03 夜間)なのですが、複数の航空機が決まった地点で合流し、一本の"道"を通って空港に向かっていることがわかります。

こうした航空路は航空路誌(Aeronautical Information Publication, AIP)という形でパイロットなど航空従事者に提供されています。

かつては高価な紙媒体だったのですが、現在はオンライン(eAIP)で一般にも公開されています。

よく目にするのはマスメディアの記事や国土交通省の一般向けサイトなどにおける簡略化された図ですが、このAIPが航空路の一次ソースです。

(画像:eAIP)

※航空従事者・航空ファン向けの補足

正確には航空路とSID/STARとは別ですが、この記事では航空に馴染みのない方も多く閲覧することを前提としているため、便宜上「航空路」という語を用いています。

用語2: 「横田空域」とは

「米軍が管制している日本の空域」として知られる横田空域ですが、正式名称を「横田進入管制空域」(Yokota Approach Control Area)といいます(eAIPより)。「横田ラプコン」などとも言われますが、指しているものは同じです。

この横田の話をする前に、「進入管制区」という概念に触れておきましょう。国土交通省による資料では

管制区のうち、管制圏内の飛行場からの離陸に続く上昇飛行、着陸のための降下飛行が行われる空域

と説明されています。

航空管制はエリアなどによって細分化されており、航空機が出発して到着するまでの間、飛行場所に応じた管制からの指示を受けます。

一般的な管制の流れは以下のようになっています。(情報処理 Vol.53より引用)

上図の「ターミナル管制」にあたる部分が「進入管制区」に該当します。

例えば羽田空港から中部国際空港に飛行する場合、

羽田空港の飛行場管制→羽田空港のターミナル管制→エンルート管制(東京コントロール)→中部国際空港のターミナル管制→中部国際空港の飛行場管制

という風に移管されながら管制の指示を受けていきます。

さて、この進入管制区ですが、横田基地だけではなく全国さまざまな空港・飛行場に存在しているものです。(出典:国土交通省)

ドローン操縦者向けのサイトにも図表がまとまっています。

「横田空域」というものが特別に存在するのではなく、全国各地に存在する進入管制区のうち、横田進入管制空域はその場所と管理者(米軍)ゆえに問題視されている――と表現するのが正しいといえるでしょう。

他の進入管制区も無許可で飛べるわけではなく、日本の管制(航空局or自衛隊)から飛行許可を取らないと飛ぶことはできません。横田も同じで、飛行許可を取れば飛ぶことは出来ます。

そのため、「横田空域では米軍が飛行を禁じている」という表現は正確ではなく、「許可を取れば普通に飛べる」VS「許可を取るハードルが高いので実質的に困難 or そもそも米軍が管制していることが問題」という主張の対立が横田空域をめぐる論争の正しい姿ではないでしょうか。

また、上記の図ではわかりにくいのですが、この進入管制区に限らず航空管制には「高度」という概念が存在します。

下記に引用した国土交通省の資料の図が参考になりますが、この空域の上限を超えた部分は日本(東京コントロール)の管制下にあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?