聖ピオ十世の『近代主義の誤謬に反対する誓い』とパウロ六世によるその廃止について(2021年1月11日)

[編集者注]

カトリック教会の高位聖職者であるカルロ・マリア・ヴィガノ大司教(元在米教皇大使)は、カトリック教会の大司教として、その良心にかけて、カトリック教会を愛し、教会のために働き、今、教会のために命がけで発言しています。

今のバチカンと世界の動きの理解を深めるために、ヴィガノ大司教が今のバチカンの動きをどのように見ておられるのかは日本語ではあまり紹介されていないので参考情報として掲載いたします。

ヴィガノ大司教の発言は厳しいものですが、危機に陥っている教会を救うために今までのプライベートな秘密の警告を多く発したけれども何もなされなかったがために、仕方なしに公けに発言しています。

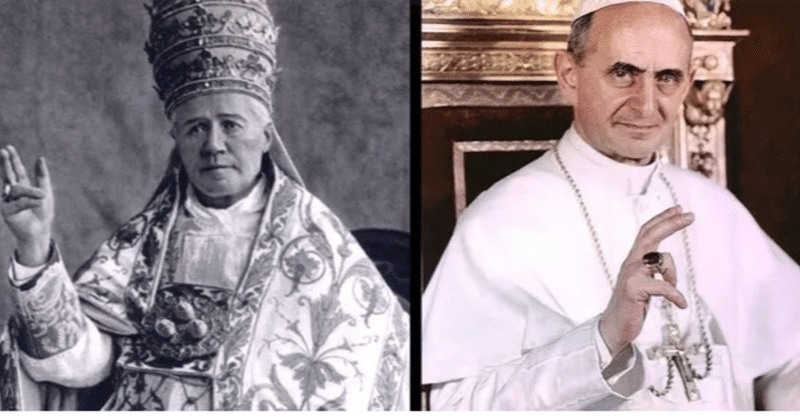

この記事では、ヴィガノ大司教は、『近代主義の誤謬に反対する誓い』をテーマに語っています。十九世紀に教会を苦しめた近代主義の異端を、二十世紀初頭に聖ピオ十世教皇が、全ての聖職者たちに対して『近代主義の誤謬に反対する誓い』を立てる義務を課して、これを防波堤として近代主義の撲滅を図りました。

しかし、パウロ六世はこの誓いを廃止してしまいました。それどころか、聖職者が近代主義の異端を唱えても、何も罰せられず、教会内で近代主義者が増殖し高い地位に上り詰めてしまいました。

ローマは、信仰を規定たりしようとせずただ単に提案するだけでした(たとえばパウロ六世の「天主の民のクレド」)、そればかりか、過去からの正統信仰を維持しようとする人々を除外しようとさえしました。第二バチカン公会議以後、教会のトップは、純粋な信仰を保持するという責任を放棄してしまったのです。

教皇は、自らの教導権の名の下に信仰告白を規定したり、押し付けたりするような雰囲気さえも持たないようにしました。そのため「教導権」は、教導権を否定する「反教導権」とさえなってしまったとヴィガノ大司教は指摘しています。

誤謬や異端説は、教理的な面だけでなく、道徳的な面も含んでおり、ジェンダー理論、同性愛、性転換思想、同棲といった分野での非常に深刻な逸脱を支持していても全くとがめを受けずに教会内で主張されると同時に、「カトリックの正統性を擁護したり、進行中の不正行為を非難したりする人々に対しては「排斥の形式」が広く使用されている」のです。

一方では信徒を教導する立場にいる高位聖職者たちが、カトリック信仰や道徳から離れたことを教え、それを信徒たちに強要し、他方、良心的に警告の声を挙げる高位聖職者のほうが罰せられるようになりました。その始まりの一つの印が、パウロ六世による『近代主義の誤謬に反対する誓い』の廃止であるとヴィガノ大司教は見ています。

ヴィガノ大司教「聖ピオ十世の『近代主義の誤謬に反対する誓い』とパウロ六世によるその廃止について」

カルロ・マリア・ヴィガノ大司教

2021年1月11日

【編集者注】カルロ・マリア・ヴィガノ大司教による以下の文章は、昨年9月にマイケ・ヒクソン博士が発表した質問に答えて書かれたもので、教皇聖ピオ十世の「近代主義の誤謬に反対する誓い」(1910年9月1日発表)と、1967年に教皇パウロ六世によってそれが廃止されたという歴史を探っています。興味深いことに、この廃止は、ヴィガノ大司教がここで論じた異端のマニフェストである悪名高いランド・オレイクス声明が発表される前の一週間以内に発表されました。

「カトリック・ファミリー・ニュース」は、大司教様のご要望により、この新しいテキストの配布をお手伝いさせていただきます。

【訳注:ランド・オレイクス声明 Land O' Lakes Statement とは、1967年7月、米国のウィスコンシン州のランド・オレイクス(Land O' Lakes)で、当時ノートルダム大学学長だったセオドア・M・ヘスバーグ神父(聖十字架修道会)の指導の下で書かれ、署名されたカトリック大学長たちの声明文。現代アメリカのカトリックの大学と教会の関係、カトリック大学とアメリカの知的生活との関係について定義し、歴史家のフィリップ・グリソン(Philip Gleason)はこの声明を「教会の位階制度からの独立を宣言 "declaration of independence from the hierarchy"」であると呼んだ。「学問の自由」の名のもとに、カトリック大学を信仰生活から切り離し、アメリカの高等教育におけるカトリックとしてのアイデンティティーを失わせた。】

Postquam enim convertisti me, egi poenitentiam :

et postquam ostendisti mihi, percussi femur meum.

Confusus sum, et erubui,

quoniam sustinui opprobrium adolescentiae meae.

Jer. 31:19

御身が私を改心させ給うた後、私は悔いた、

御身が私に教えを示し給うた後、私は腿を打った。

若いときの辱めが身にあるので、

私は恥じ、うろたえた。

エレミア31章19節

マルコ・トサッティが報告した第二バチカン公会議に関する私の発言を補足するために、マイケ・ヒクソン博士は、昨年9月28日に「LifeSiteNews」に掲載された記事で、いくつかの質問を私に投げかけました。

近代主義の誤謬に反対する誓い

ヒクソン博士の分析で指摘されている点は、近代主義の誤謬に反対する誓いについてです。この宣誓は、聖ピオ十世が1910年9月1日の自発教令「サクロールム・アンティスティトゥム」(Sacrorum Antistitum)で公布したもので[3]、教令「ラメンタビリ」(Lamentabili)と回勅「パッシェンディ・ドミニチ・グレジス」(Pascendi Dominici Gregis)(1) (2) (3) の発表から3年後のことでした。「パッシェンディ」のVI【55番】では、すべての教区に「直ちに」[quanto prima]警戒協議会(vigilance commission)【バチカンのサイトではCouncil of Vigilance】という組織を設置するとし、一方VII【55番】では、この回勅の規定の実施と「聖職者の間において流布している種々の教理について」、「精勤で宣誓を伴った報告書」を1年以内に、その後は3年ごとに、「聖座に」送るように命じています。これは後に簡単に「パッシェンディ報告書」[6]として知られることになります。

ピオ十二世の教皇在位終了後に採用された全く反対のアプローチと比較して、当時の非常に深刻な教理上の危機に対して、聖座は全く異なるアプローチを取っていたことに、皆さんは注目されると思います。

革新主義者たちは、彼らが「魔女狩りの風土」と呼んだものについて不平を訴えていますが、それは紛れもなく、教会の中に潜んでいた教会の敵を、制御と予防の行動によって一掃するという利点を持っていました。もし私たちが異端のことを教会の体を苦しめる疫病と考えるならば、聖ピオ十世が医師の知恵をもってこの病気を根絶させ、その蔓延に加担した人々を隔離するために行動したことを認識すべきでしょう。

宣誓と禁書目録の廃止

私が強調した、公会議と1967 年 7 月 23 日の「ランド・オレイクス声明」の間にあるイデオロギー的なつながりを取り上げる中で、マイケとロバート・ヒクソンは、もう一つの興味深い「偶然の一致」について、適切に指摘してくれました。それは、そのときまで規定されていた「近代主義の誤謬に反対する誓い」(Oath against Modernism)を誓うというすべての聖職者の義務が、1967年7月17日に廃止されたことです。ほとんど目立たないように認められた一つの廃止であって、「信仰告白」(Professio Fidei)と「近代主義の誤謬に反対する誓い」(Iusjurandum Antimodernisticum)を要求していた以前の定式文を、「ニケア信経」と次に示すこの短い文章に置き換えることによって行われたのです。

【引用開始】

"Firmiter quoque amplector et retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide et moribus ab Ecclesia, sive solemni iudicio definita sive ordinario magisterio adserta ac declarata sunt, prout ab ipsa proponuntur, praesertim ea quae respiciunt mysterium sanctae Ecclesiae Christi, eiusque Sacramenta et Missae Sacrificium atque Primatum Romani Pontificis."

[私はまた、信仰と道徳の教理に関して教会によって定められ、宣言された各部分およびすべてを、荘厳に定義された判決によっても、あるいは通常教導権によっても、特に、キリストの聖なる教会、その秘蹟とミサのいけにえ、およびローマ教皇の首位権について言及していることを、堅く受け入れ、保持します。]

【引用終わり】

教理省の説明書には次のように書かれています。"Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio Fidei, loco formulae Tridentinae et iuramenti antimodernistici[今後は、法が信仰告白を規定している場合には、トリエントの定式文と近代主義の誤謬に反対する誓いに代えて、この定式文が使用される]"[7]。

注目すべきなのは、この革新が、1965年12月7日にパウロ六世が教理省の能力と構造を見直した後、1966年2月4日に行われた「禁書目録」(Index Librorum Prohibitorum)の廃止に続いて行われ、以下に示す自発教令「インテグレ・セルヴァンデ」(Integrae Servandae)をもって、検邪聖省(Holy Office)という古代からの名称を、現在の名称に変更したことです。

【引用開始】

しかし、愛には恐れがない(ヨハネ第1書4章18節)ため、誤謬が正され、誤謬を犯した者が優しく真理に呼び戻される一方、福音を伝える者が新たな力を見いだすことができるように、教理を推し進めることによって、信仰の擁護がいま、さらによく行われるようになっています。さらに、宗教の分野で重要性を見落としてはならない人間文化の進歩は、信仰と道徳の問題において、定義や法の理由を明確にすることが可能である限り、信者が教会の指示に、より大きな忠誠心と愛をもって従うということです[8]。

【引用終わり】

近代主義の誤謬に反対する誓い(Iusiurandum Antimodernisticum)の廃止は、教会の規律構造を解体する計画の一環であり、まさに革新主義者たちによる信仰と道徳の不純化の脅威が最も大きかった時に行われたのです。この作戦は、公会議で開始された超進歩的な攻撃に直面して、敵に行動の自由を与えただけでなく、自らを守り、防衛するための規律的な手段を位階階級から奪った者たちの意図を裏付けるものです。そしてこれは、特に当時の恐ろしい時代には、聞いたこともないような重大な背信行為であり、まるで全面的な戦闘の真っ最中に、要塞に侵攻しようとしているちょうどそのとき、敵の前で総司令官が部下に武器を捨てるよう命じたかのようなものでした。

新しい定式文の不十分さ

1967年の定式文の不十分さは、ウンベルト・ベッティ神父(フランシスコ会)もまた、新しい信仰告白の定式文の公布後の1989年に出た「教理的考察」(Doctrinal Considerations)の中で、こう認めています。

【引用開始】

この包括的な断言は、その簡潔さが称賛に値するとしても、二重の欠点を免れませんでした。それは、"天主によって啓示されたこととして信ずるように提示された真理"と、"天主によって啓示されていないにもかかわらず決定的な方法で提示された真理"とを明確に区別していない欠点、そして、"天主によって啓示された命題とか決定的な命題という意味合いを持たない最高教導権の教え"を沈黙のうちに無視している欠点です[9]。

【引用終わり】

教理省が配慮するように動機づけられたのは、公会議それ自体と、"天主によって啓示された命題とか決定的な命題という意味合いを持たない教導権との両方を、忠誠の宣誓の中に含める必要性によるということが理解されているように思えます。その後、気軽に ――公会議後の【教会】解体の波に乗って―― 最初の【1967年の】定式文が実質的にどのように理解されるようになったかは、近代主義の誤謬に反対する誓いの内容はもはや何の価値もないこと、また、それゆえに ――本当に起こったように―― 近代主義の異端の教理を支持することができるということでした。

反逆者たちが共産主義の適用を自らのものにする

セオドア・M・ヘスバーグ神父が「ランド・オレイクス声明」を作成したとき、「信仰告白」と近代主義の誤謬に反対する誓いの廃止が差し迫っていることを知っていたと、私は確信しています。それにもかかわらず、私が明らかだと信じているのは、欧州と米国における当時の反乱の雰囲気が大きく寄与して、ローマは、つまずきを起こさせるようなひどい行き過ぎにはそうしないとしても、進歩主義とのさまざまな形態の妥協であるなら確実に承認したと思うようになったことです。

私は思い出しますが、1966年10月9日、アルフリンク枢機卿がユトレヒトで、オランダの「新しいカテキズム」を発表しました。これは、それまでに確立されていた「公会議の精神」が考えた誤謬のすべてを表現していました。翌年の 1967 年 10 月 10 日、ローマで開催された信徒使徒職のための第3回世界大会では、前日にゲリラ戦で死亡したエルネスト・チェ・ゲバラの死が追悼されました。その後数カ月間、ベトナム戦争に抗議してミラノ・カトリック大学をはじめとする暴力的な学生による大学占拠が続きました。そして1967年12月5日、(国務長官)アゴスティノ・カザロリのおかげで、ミラノ・カトリック大学の学生団体の会長ネロ・カナリニは、国務長官代理のモンシニョール・ジョヴァンニ・ベネリに謁見することになりました。1967年12月21日、修道会の訴えにもかかわらず、3人の神父と1人のシスターがグアテマラのゲリラに参加し、その2日後、リンドン・ジョンソン米大統領のバチカン訪問の際には、リミニのマリタン・サークルをはじめとする進歩的なカトリック教徒からの抗議がありました。レルカーロ枢機卿によるベトナム戦争の非難(1968年1月1日)と、4人の神父が書いたフィデル・カストロの反帝国主義宣言が続きました。1968年1月31日、ブラジルのホルヘ・マルコス司教はテレビのインタビューで革命を擁護しました。1968年2月16日、FUCI(イタリア・カトリック学生連盟)の全国会長ミレッラ・ガリナロとジョヴァンニ・ベンゾーニは、大学教授らに公開書簡を送り、その中で学生の抗議の理由を説明しました。それ以来、抗議行動は暴力的なものも含めて増加し、悲しいことに有名な「1968年運動」(これにより、イタリアの全大学が占拠されました)を生み出しました。別に不思議ではありません。チェ・ゲバラはキューバのサンティアゴにあるイエズス会の大学で教育されたのであり、政治的な領域での革命は、常に神学的な領域での革命から起こるのです。

転覆活動に降伏する位階階級

当時の政治情勢が革命の温床となっていたことは明らかであり、教会が必要とされていたであろう堅固さと決意をもって対応しなかったことも同様に明らかです。さらに、各国の政府の側でさえ、その対応は全く効果がありませんでした。それゆえ、カトリック進歩主義の異端的な事例が、ランド・オレイクスおよび世界中の多くの大学の両方の自称知識人や神学者を必ず巻き込むことのできたという、反乱の雰囲気があったと理解されます。位階階級は、そのような煽動の原因について自問する代わりに、不器用にも行き過ぎを非難することを求めただけでした。なぜなら、次のパウロ六世の宣言にもかかわらず、その原因はまさに第二バチカン公会議および公会議の抗議を申し立てる力にあったからです。

【引用開始】

公会議の後、教会は偉大で壮大な覚醒を享受したのであり、現在でも享受し続けていますが、このことは、私たちは率先して喜んで認識し好んでいます。しかし、教会はまた、嵐のように吹き荒れる思想や事実に苦しみ、今も苦しみ続けています。これらは、間違いなく善き霊に従わずに、公会議が約束し推進してきた活力ある刷新を約束していないのです。二重効果の思想もまた、特定のカトリック・サークルに至る道を作りました。それは変化の思想であって、その一部は敬うべき思い出のあるヨハネ教皇があらかじめ示したアジョルナメントの思想を置き換えたものですが、こうして、【その変化の思想は、】証拠に反し正義に反して、もはや革新的ではないものの、時には教会自身の教えや規律を転覆さえさせる教会の基準に最も忠実な牧者に帰属するのです[10] 。

【引用終わり】

これらの「もはや革新的ではないものの、時には教会自身の教えや規律を転覆さえさせる基準」は、今日、私たちの目の前にあります。この基準は、わずか数年後に新しいミサがキリスト教の民全体に押し付けられたときには、典礼領域における転覆の総集となっていたのです。

私は、当時の雰囲気と反乱軍の傲慢さと支持者の暴力とに直面して、多くの牧者、教授、神学者が落胆したことをよく覚えています。しかし、私はまた、教会と国家のすべての最高レベルを悩ませていた劣等感の果実である、衝突を煽ることについての臆病さと恐怖も覚えています。

一方、ロンカリ【教皇ヨハネ二十三世のこと】とモンティーニ【教皇パウロ六世のこと】が、ピオ十二世の教皇在位の厳粛で聖職者的な性質を解体するために行った作戦の後では、失敗だったという感情が、盲目的な服従に慣れ親しんだ司教団の側の唯一の反応でした。特に、兄弟の司教たちでも近代主義者だった場合には彼らが何も罰せられないのに直面して【うまくいっていないという思いは】ますますそうでした。ミハエルスベルク(ドイツ)のベネディクト会大修道院長が、バチカンの「権威主義的な方法」に抗議するために、平信徒の身分への還俗することを求め、その後まもなく結婚することになった時代です。この時代は「七百人の手紙」の時代で、774人のフランス人司祭と平信徒らがパウロ六世に手紙を書き、位階階級の立場に異議を唱え、世俗的な権力を放棄して貧しい人々に寄り添うことを求めました。今日なら、これらの700人の反乱者は、公会議が突然始めたことに完成をもたらしたベルゴリオを勝利のうちに支持することでしょう。

教会の領域における「砲台」[11]

1968年になる直前に「信仰宣言」と近代主義の誤謬に反対する誓いを取り消したことは、不幸な決定でした。なぜなら、バスティーユの襲撃と同じように、それはフリーメーソンの秘密の会合によって準備されたのであって、その結果、1968年の革命は自らのイデオロギー的基盤をカトリックの大学に見いだし、政治的な極左の分子もいる最も興奮した主唱者たちをそこでつくり出したからです。これらの大学の教授や信徒団体の聖職者に宣誓を求めなかったことは、彼らに異端の思想を発信することを許可したに等しいものであり、近代主義への非難が後退したことを示唆していました。これにより、学校、政党、労働組合、報道機関、団体といった国家の装置を、塹壕の中での戦争と並行した行動で征服されるべき敵の「砲台」とみなしたアントニオ・グラムシの分析する方法に従って、革新主義者たちが権力を握ることが可能となったのです[12]。

この点について、アレクサンデル・ヘーベルは、イタリア共産党を創設した哲学者グラムシに関するエッセーの中で、次のように述べています。

【引用開始】

[共産党は]政治的権力を獲得する前には、市民社会で覇権を得るために戦わなければなりません。これは、イデオロギー的、文化的なレベルでの覇権を意味しますが、それだけではなく、長きにわたる「地位をめぐる戦い」の間に、「運動の戦い」の局面に応じて入れ替える「砲台」を獲得することも意味します。この砲台とは、戦争における塹壕【身をひそめる場所】、大小無数の大衆権力(あるいは大衆レジスタンス)のセンターであって、労働組合、協同組合、地方自治体、団体、そして今日の市民社会をグラムシの時代のものよりもはるかに複雑なものにしているネットワーク構造全体です。従属階級が「歴史的主体となり」、すなわち自分たち自身のための階級となります。それゆえに、統治する階級となり、さらに支配階級になるための基礎を築くのです。つまり、多数の合意と大衆共有に基づく政治的権力の獲得、新しい「歴史上のブロック」を表したものです。この覇権をめぐる戦いにおいて、プロレタリアートは、同盟の政治を構築するだけでなく、生産力の発展の構造的レベルですでに起こっている変化を政治的良心に照らし出し、政治的・社会的変革が可能であるだけでなく、必要であることを明確にしています。この文脈において明らかなのは、潜在的な同盟勢力に関するアプローチで、「唯一の具体的に可能なことは妥協である。なぜなら、敵に対しては武力を行使できるが、すぐに一緒になりたいと望む自らの一部に対しては行使できないからである」[13]。

【引用終わり】

前世紀に教会の中心部で起きたことにグラムシの勧告を適用するならば、私たちには、教会という「砲台」を獲得する作業が同じ破壊的な方法で行われたということが分かります。確かに、市民団体へのディープ・ステートの浸透とカトリックの団体へのディープ・チャーチの浸透は、この基準に沿っています。

ドイツの大学を宣誓から除外

聖ピオ十世の時代にドイツの大学で行われていたカトリック学科の宣誓免除に関して、私が参照した文書[14]からは、この免除は実際には認められていなかったのではなく、むしろ、ドイツ司教団の特定のメンバーの寛大さのおかげで、「事実上」(de facto)、聖座の望みに反して強要されたものであると理解しているように思えます。ヴァルター・ブラントミュラー枢機卿は、この免除がドイツの神学学校に及ぼす影響を強調しています。私の側では、フライジング高等哲学・神学院、バイエルンのミュンヘン・ゲオルク公神学校、ミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学に通っていたヨゼフ・ラッツィンガーの教育に、その影響が表れていると指摘するにとどめたいと思います。さらに、ドイツでは、特にイエズス会士カール・ラーナーが教育を受けましたが、その履修課程のおかげで、彼は、近代主義者エルネスト・ブオナイウッティの友人であったヨハネ二十三世の発案に基づいて、公会議の「顧問」(peritus)に任命されたのです。

この点では、以下に示すように、クラウス・アルノルト教授が「ドイツにおける回勅パッシェンディの受容」という研究の中で観察したことは興味深いものがあります。

【引用開始】

全体的な調査から、回勅「パッシェンディ」は、少なくとも中央集権的な官僚機構の基準に沿って、非常に近似的な方法でしか実施されなかったことが分かります。このように考えてみると、ドイツでも怠慢および司教の抵抗が高度なレベルだったことが分かります。ピオ十世には、失望するあらゆる理由がありました。教会内の近代主義者の秘密結社と疑われていたセクトを司教たちが発見することができず、そのため、1910年の近代主義の誤謬に反対する誓いは、この司教たちの盲目に対する不満の表れと見ることができるのです。しかし、報告義務からの高度な逸脱や、しばしば形骸化された司教たちの対応、および解釈上の免責付与のような対応があっても、この回勅の効果を過小評価することにはなりません[15]。

【引用終わり】

確かに、当時のローマ教皇庁の部署および世界の教区の両方で施行されていた規律が、聖ピオ十世が摂理的に与えた定めを完全に無視するのを防いでいました。1955年、ヨゼフ・ラッツィンガー自身が、彼の教員資格論文の指導教官補佐だったミヒャエル・シュマウス教授から近代主義であると非難されたほどでした。同教授は、自分と反対のアプローチをラッツィンガーと共有していた自分の同僚のゴットリープ・シェンゲンに対抗していたのです。若き神学者ラッツィンガーは、その論文が黙示録の概念の主観化をほのめかしている点を修正しなければなりませんでした[16]。

公会議での宣誓

私は断言しますが、当時有効だった教会法の規範に従って、第二バチカン公会議に参加したすべての司教と、委員会に地位を持っていたすべての聖職者は、「信仰告白」と一緒に「近代主義の誤謬に反対する誓い」を誓ったのです。確実に、公会議で検邪聖省が準備した準備草案を拒否し、最も論争の的となったテキストの起草に決定的な役割を果たした人々は、聖福音に誓った宣誓に違反したのです。しかし、彼らにとってこれが良心の重大な問題であるとは、私は思いません。

天主の民のクレド

「信仰年」を締めくくる1968年6月30日に、「教皇礼拝堂」でパウロ六世が宣言した「天主の民のクレド」は、押し寄せている教義的および道徳的な論争の波への使徒座の対応を表すものとされていました。私たちは、このクレドが特定の枢機卿たちによって「強く推奨されていた」ことを知っています。ジャック・マリタンがその起草に協力し、彼はシャルル・ジュルネ枢機卿を通じて1967年から68年の間にパウロ六世に謁見し、ジュルネを含む枢機卿による委員会によってその数カ月間に公表され調査されていた異端的なオランダのカテキズムに何らかの形で対抗するための信仰告白の草案を提出しました。これに先立ち、やはりパウロ六世の要請で、ドミニコ会士イヴ・コンガールが用意したもう一つの信仰告白がありましたが、これは却下されました。しかし、次のような別の詳細な話があります。

【引用開始】

…マリタンはある節で、イスラエル人とイスラム教徒がキリスト教徒とともに天主の一致を示す共通の証しに明示的に言及していました。しかし、パウロ六世はこのクレドの中で、キリスト教徒と唯一の天主への信仰を共有する「多くの信仰者」に対する天主の善に感謝していますが、ユダヤ教とイスラム教について明示的に言及してはいません[17]。

【引用終わり】

ですから、もし検邪聖省の摂理的な見直しがなかったならば、後にモンティーニの後継者たちによって取り上げられ、ベルゴリオとともにアブダビ宣言[18]で首尾一貫した表現をしている第二バチカン公会議公文書『キリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言』(Nostra Ætate)の教理を、この「クレド」に導入していたであろうことが、私たちには分かります。

【訳者注:『キリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言』は、イエズス・キリストのたてた唯一のまことの教会であるカトリック教会についての真理には何も言わず、その他の諸宗教との対話を勧め、彼らを回心させるという超自然の目的を放棄している。諸宗教とともに、教会の使命を、純粋に地上での平和、地球上の貧困の緩和など、人道主義のメッセージを伝達するのみという使命に縮小させ、その結果、教会を諸々の国際組織に倣って位置づけている。アブダビ宣言とは、2019年、教皇フランシスコとアル=アズハルの大イマームが署名した「世界平和と共存のための人類の兄弟愛に関する文書」のこと。この宣言では、宗教が多元であり多様であることは、「天主の知恵深い御旨(天主が欲したこと)」である言っている。しかしこれは、ピオ九世のシラブス「誤謬表」(第21命題)の教えと反対している。

使徒的権威の退位(責任放棄)

そしてここで私たちは、マリタンとモンティーニを一致させた行動様式の持つもう一つの悲しい点(punctum dolens)を発見します。

【引用開始】

ジュルネの依頼で用意されたテキストの序文に、マリタンは方法についていくつかの提案を加えています。マリタンによれば、教皇が新しい手順を用いて、純粋で単純な証しとして信仰告白をすることは時機を得ていたとされます。「私たちの信仰の証し、これは天主と人の前に私たちが義務とし負っているものです」。マリタンによれば、純粋で単純な「信仰告白」(confessio fidei)ならば、信仰告白をただ権威のある行為として提示しなくても、問題を抱えた多くの霊魂をよりよく助けることになるでしょう。「もし教皇が自らの教導権の名の下に信仰告白を規定したり、押し付けたりするような雰囲気を持っていたとしたら、教皇は真理の全体を話さなければならないため、嵐を引き起こすことになるのか、あるいは教皇は配慮して最も危険な脅威となる諸点を扱うことを避けなければならないか、のどちらかになり、これはすべての中で最悪のことになるでしょう」。最も効果的で必要なことは、誰も排斥することなく、教会の信仰の完全性を明確に強く告白することでした[19]。

【引用終わり】

マリタンによれば、真実のすべてを話すなら、嵐を引き起こすことになるだろうということでした。代替案、すなわち配慮して「最も危険な脅威となる諸点を扱うことを避け」ることは、すでに公会議によって採用されていました。ですから、再び、妥協が選択されました。平凡(mediocritas)が、教会における統治の方法として置かれ、次のことが新しい単なる提案的教導権の総体となったのです。「排斥の形を取ったあらゆる言及」を避ける。「しかし、現在使徒ペトロの座を占めている者の名において」なされる。「それは、すべての曖昧さが排除されるように」[20]。検邪聖省もまた、次の興味深いコメントを付け加えました。これは、特に「フラテッリ・トゥッティ」以降、私たちが今日再評価することができるものです。

デュルーによれば、教会が現世の問題を扱うとき、教会は地上に楽園を打ち立てることを目的としているのではなく、単に人間の現在の状態を非人道的でないようにすることを目的としているだけだということにも明確さを加えるべきだといいます。教会が取った立場についての曖昧な解釈の分野を明確にするのに役立つであろう大きな指摘です。特に政治的・社会的不正に直面しているラテンアメリカにおいては[21]。

「いわゆる正式な教義の定義ではなく、私たちの時代の霊的な条件によって必要とされるある程度の発展があったとしても」[22]その信仰告白によって、公会議が述べなかったことを教皇に言わせようとする試みがありました。つまり、次の違いに留意されたいと思います。この「クレド」のテキストに、「教会憲章」(Lumen Gentium)から15カ所の引用部分があるのですが、その一方で、それ以前の不可謬の教導権による教令については、16回言及していてもデンツィンガーの参照番号を示しているだけだということです。

いずれにしても、この信仰告白は宣誓とともに採用されたことはなく、反逆者をカトリックの正統性に引き戻すというよりもむしろ、牧者や信徒の鬱憤に満ちた霊魂を黙らせるのに役立ったのです[23]。

マリタンの宣言にある、過小評価すべきでないもう一つの要素を指摘したいと思います。「もし教皇が自らの教導権の名の下に信仰告白を規定したり、押し付けたりするような雰囲気を持っていたとしたら・・・」。ここにすべての問題の鍵を握る主要なポイントがあります。それは、権威自体の側が権威を放棄していることです。このアプローチによれば、教皇は何かを規定したり、押し付けたりするような印象を与えてはならず、もし、たまたま(per accidens)パウロ六世がそうしたのならば、今日、私たちは50年前にこのフランスの思想家が望んでいた状況に自分がいることに気づきます。ベルゴリオは、確かに「自分の教導権の名の下に、信仰告白を規定したり、押し付けたりするような」雰囲気を持っていませんし、「配慮して最も危険な脅威を受ける点を扱うことを避ける」ことは、今では、露骨で大胆な「反教導権の肯定」へと変わってしまいました。この「反教導権」は、教会法的にはいかなる使徒的権威をもたないとしても、それでもなお、世がキリストの代理者、使徒のかしらの後継者、ローマ教皇として認識している彼の言葉によって爆発的な力を持っているのです。このように、ホルヘ・マリオ・ベルゴリオは、そうしているような雰囲気を持たないにもかかわらず、その権威と主流メディアが彼に与える露出性を利用して、キリストの教会を解体しているのです。そして、誤謬が、「誰をも排斥することなく」とがめを受けずに自らを主張することができていると同時に、カトリックの正統性を擁護したり、進行中の不正行為を非難したりする人々に対しては、「排斥の形式」が広く使用されているのです。「配慮して最も危険な脅威を受ける諸点を扱うことを避け」ることは、今日、教理的な面だけでなく、道徳的な面も含んでおり、ジェンダー理論、同性愛、性転換思想、同棲といった分野での非常に深刻な逸脱を支持していることは言うまでもありません。

ラッツィンガーと「近代主義の誤謬に反対する誓い」

ヨゼフ・ラッツィンガーが宣誓を誓った人々の中に含まれていることは明らかです。彼が「公会議の準備草案を覆し、全く新しいアプローチを開始する上で重要な役割を果たした」こと、そしてそれを行う際に宣誓に違反したことは、同様に議論の余地はありません。ラッツィンガーが冒涜を犯すことを完全に知っていたかどうかは、心の奥底を精査する天主のみぞ知るところです。

また、エンリコ・マリア・ラデリ教授が自分のエッセーの中で非常によく説明しているように、さらに、ペーター・ゼーヴァルトによる教皇ベネディクト十六世の新しい伝記が、豊富な詳細と多数の資料で確認しているように、彼の著作の多くには、彼の受けたヘーゲル的教育と近代主義の影響の両方が現れていることも、私には否定できないように思われます。この点で、ゼーヴァルトが報告した若きヨゼフ・ラッツィンガーの宣言は、後にベネディクト十六世が理論化した「連続性の解釈学」に大きく反していることは明らかであり、おそらくはかつての熱意を慎重に撤回したものであると私は信じています。

しかし、時の経過、教理省長官としての役割、そして最終的に教皇座に選出されたことで、彼が犯した過ちや公言していた思想について、少なくともある種の心の変化につながったのではないかと私は思います。しかし、何よりも、彼を待ち受けている天主の裁きを考えれば、神学的に誤謬の立場から決定的に距離を置くことが望ましいでしょう。ここで私は、特に「キリスト教入門」の中にある誤謬の立場のことを言っています。

それは、今日でもカトリックを自称する大学や神学校で流布されているのです。「主よ、わが若き日の罪と咎とを思い出し給うな」(詩篇25章7節)。

大司教カルロ・マリア・ヴィガノ

2020年12月7日

司教証聖者教会博士聖アンブロジオの祝日

[1] https://www.lifesitenews.com/blogs/questions-for-archbishop-vigano-concerning-the-oath-against-modernism-and-its-abrogation

[2] https://www.marcotosatti.com/2020/09/14/vigano-intervista-cattolici-pro-aborto-rinnegano-la-chiesa

[3] Saint Pius X, Motu Proprio Sacrorum Antistitum, quo quaedam statuuntur leges ad Modernismi periculum propulsandum, 1 September 1910. Note that the Holy See publishes this document on its website only in the Latin text, without translation into any current language, unlike all other recent texts.

[4] Sacred Congregation of the Holy Office, Decree Lamentabili sane exitu, 3 July 1907.

[5] Saint Pius X, Encyclical Pascendi Dominici Gregis on the Errors of the Modernism, 8 September 1907.

[6] Cf. La Civiltà Cattolica, 1907, 4, 106: “We will and ordain that the Bishops of all dioceses, a year after the publication of these letters and every three years thenceforward, furnish the Holy See with a diligent and sworn report on all the prescriptions contained in them, and on the doctrines that find currency among the clergy, and especially in the seminaries and other Catholic institutions, and We impose the like obligation on the Generals of Religious Orders with regard to those under them”(art. VII of Encyclical Pascendi). See in this regard: Alejandro M. Dieguez,Tra competenze e procedure: la gestione dell’operazione, in The Reception and Application of the Encyclical Pascendi, Studi di Storia 3, edited by Claus Arnold and Giovanni Vian, Edizioni Ca’ Foscari, 2017.

https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-131-7/978-88-6969-131-7-ch-03_mPQxGzC.pdf

[7] Cf. AAS, 1967, p. 1058.

[8] Paul VI, Apostolic Letter Given Motu Proprio Integrae Servandae, 7 December 1965.

[9] Doctrinal considerations on the Profession of Faith and the Oath of Fidelity, in Notitiae 25 (1989) 321-325.

[10] Paul VI, General Audience, April 25, 1968.

[11] Translator’s note: A casemate is a fortified position on a warship from which guns are fired, from the Old Italian casamatta.

[12] Cf. A. Gramsci, Quaderni del carcere, edited by V. Gerratana, Turin, Einaudi, 1975, pp. 1566-1567.

[13] Cf. Alexander Höbel, Gramsci e l’egemonia. Complessità e trasformazione sociale.

[14] La Civiltà Cattolica, year 65, 1914, vol. 2, La parola del Papa e i suoi pervertitori, p. 641-650. In relation to the speech of Pius X at the Consistory of May 27, 1914, (AAS, 28 May 1914, year VI, vol. VI, n. 8, pp. 260-262): “The Pope here refers to the Oath against Modernism, which about five years ago was to be imposed on the professors of theology of the universities of the Empire” (p. 648). The passage of the speech of Pius X to the Consistory is this: “If you ever encounter those who boast of being believers, devoted to the Pope, and who want to be Catholic but would consider it the utmost insult to be called “clerical,” tell them solemnly that devoted sons of the Pope are those who obey his word and follow him in everything, and not those who study the means to evade his orders or to obligate him with insistence worthy of a better cause to grant exemptions and dispensations that are all the more painful the more they are harmful and scandalous.” On May 30, 1914, L’Osservatore Romano responded with a note: “We have seen that some newspapers, commenting on the speech the Holy Father gave on Wednesday to the new cardinals, have insinuated either to confuse ideas and disturb souls, or for other reasons, that His Holiness, speaking of harmful exemptions or dispensations which they insist on obtaining from him, was alluding to the Oath against Modernism in Germany. This is completely false, and it seems to us that the misunderstanding in this regard should not be possible. The only passage in that speech that refers specifically to Germany, even if not exclusively so, is the part about mixed associations, and in it the Pope only confirmed once again the principles which he laid out in the Encyclical Singulari Quadam.”

[15] “In a global survey it can be reconstructed that the encyclical Pascendi was implemented very inchoately, at least according to the standards of a centralized bureaucratic rule. In this perspective, a high degree of episcopal indolence and resistance can be acknowledged, even in Germany. Pius X had every reason to be disappointed: the suspected secret sect of the Modernists within the Church could not be uncovered by the bishops, and the Oath against Modernism of 1910 can be seen as an expression of dissatisfaction with this episcopal blindness. However, the high deviance from the reporting requirement and the often formalized and interpretative-immunizing responses of the bishops should not lead us to underestimate the effect of the encyclical” (p. 87). See Claus Arnold, The Reception of the Encyclical Pascendi in Germany (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany), in The Reception and Application of the Encyclical Pascendi, Studi di Storia 3, edited by Claus Arnold and Giovanni Vian, Edizioni Ca’ Foscari, 2017, p. 75 ff.

[16] “For Schmaus the faith of the Church was communicated with definitive, static concepts which define perennial truths. For Söhngen the faith was mystery and was communicated in a story. At that time there was much talk of the history of salvation. There was a dynamic factor, which also guaranteed an openness and a taking into consideration of new questions.” Interview with Alfred Läpple of Gianni Valente and Pierluca Azzaro, Quel nuovo inizio che fiorì tra le macerie, in 30 Giorni, 01/02, 2006.

[17] Sandro Magister, Il Credo di Paolo VI. Chi lo scrisse e perché, 6 June 2008.

[18] Sandro Magister notes: In the 1950s, Maritain was close to being condemned by the Holy Office for his philosophical thought, which was suspected of “integral naturalism.” The condemnation was not carried out, in part because he was defended by Giovanni Battista Montini, the future Paul VI, who at the time was the Substitute of the Secretariat of State and was tied to the French thinker by a long friendship.” Ibid.

[19] Gianni Valente, Paolo VI, Maritain e la fede degli apostoli, in 30 Giorni, 04, 2008.

[20] So the Dominican Benoît Duroux suggested on April 6, 1968, who at the time was a collaborator of the secretary of the former Holy Office, Msgr. Paul Philippe. Ibid.

[21] Ibid.

[22] Paul VI, Homily for the Solemn Concelebration at the Conclusion of the Year of Faith in the Centenary of the Martyrdom of the Holy Apostles Peter and Paul, 30 June 1968.

[23] “We are aware of the restlessness that agitates some modern environments in relation to faith. They do not escape the influence of a world in profound transformation, in which such a large number of certainties are challenged or questioned. We also see Catholics who allow themselves to be seized by a kind of passion for change and novelty.” Ibid.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?