重症病床逼迫のカギは高齢感染者 東京と大阪の違いを分析してみた

4〜5月に確認された60代以上の陽性者数が、大阪府で東京都の約2倍に上っていたことがわかった。大阪と東京の30代以下の陽性者数はほぼ同数だった。

この間、大阪では重症患者が急増し、病床が逼迫。変異株の影響で、東京も早晩、大阪の二の舞になると言われたが、東京はそうならなかった。

死者数にも大きな違いとなって現れた。

調べてみると、東京では、若年層の陽性者が大幅に増えていたが、高齢の陽性者はほとんど増えていなかったことがわかった。

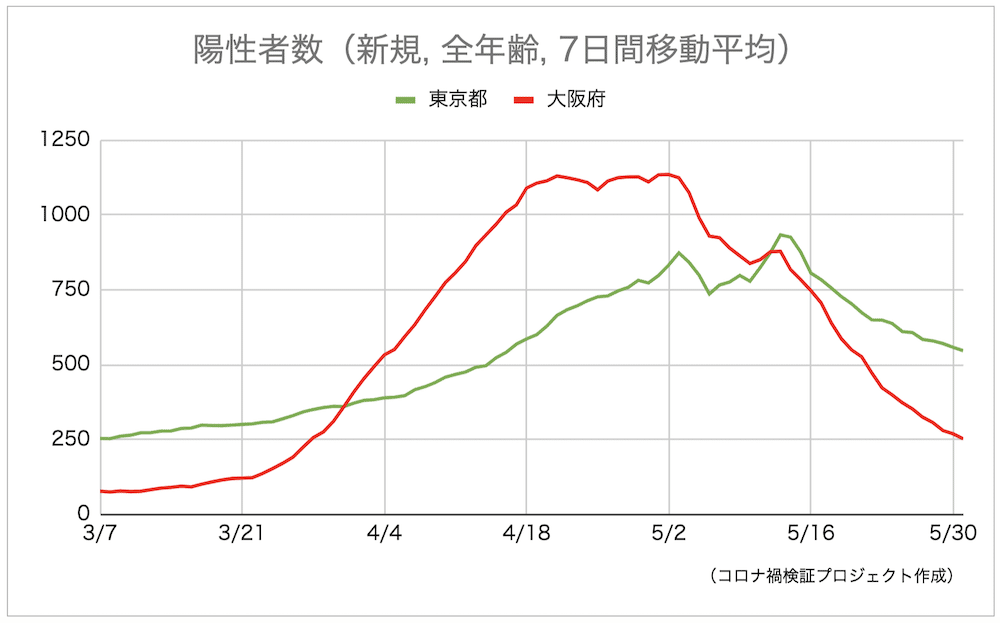

全年齢陽性者は大きな違いはないが…

まず、東京都と大阪府の全年齢陽性者(発表日ベース)をみると、「第4波」と言われる3〜5月の陽性者数の合計は、大阪府がやや多かったものの、大きな違いはなかった。

7日間移動平均の推移をみると、3月中は東京の方が多かったが、3月下旬から大阪での増加ペースが急拡大。4月中旬には一時、東京の2倍近くになった。

大阪は4月中旬以降、高止まりしていたが、東京は5月中旬まで増え続け、減少傾向に入った大阪と逆転した。

ちなみに、大阪府では4月1日に、まん延防止等重点措置の適用が決定(開始日は5日)。4月20日に緊急事態宣言の適用を政府に要請し、23日に適用が決定された(開始日は25日)。

東京都では4月9日に、まん延防止等重点措置の適用が決定(開始日は12日)。22日に緊急事態宣言の適用を政府に要請し、23日に適用が決定された(開始日は25日)。

重症患者数に顕著な違い 東京はなぜ増えなかったのか

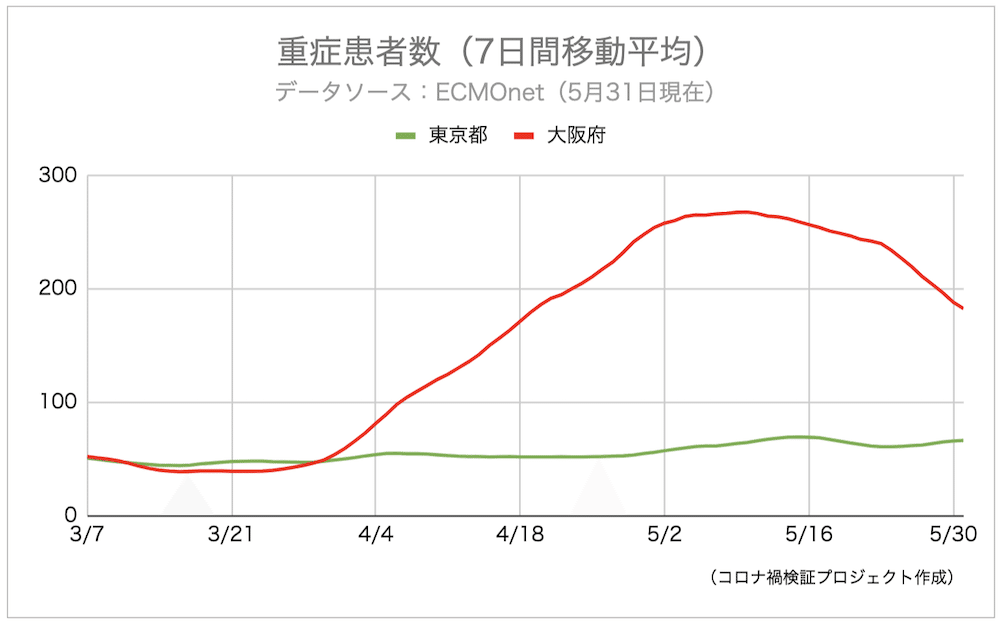

次に、重症患者の推移をみる。

重症患者の定義・集計方法は、東京都と大阪府で大きく異なる(大阪府の方が広い定義で集計している)。

ここでは両者を正しく比較するため、同じ手法で集計している日本集中治療学会などが共同運営しているECMOnetのデータを採用した。

ここで集計されているのは「人工呼吸器またはECMOで管理されている患者」で、東京都基準の重症患者と同じ定義である(東京都発表値とECMOnetのデータは若干の違いがある)。

グラフで見ればわかるように、東京と大阪の重症患者数の推移には大きな違いがあった。

3月中は東京と大阪でほとんど変わらなかった。

だが、大阪では増加し始め、5月上旬から高止まりとなり、中旬から減少に転じた。

東京は4月の間も大きな変化はなく、5月にわずかに増加した程度で、この3ヶ月間はほとんど横ばいであった。

死者数にも顕著な違い

死者数にも大きな違いがあった。4〜5月の死者数(死亡日別、6月1日発表分まで)は、大阪が東京の約4倍に上っていたのである。

大阪は東京に比べ、高齢陽性者が2倍以上だった

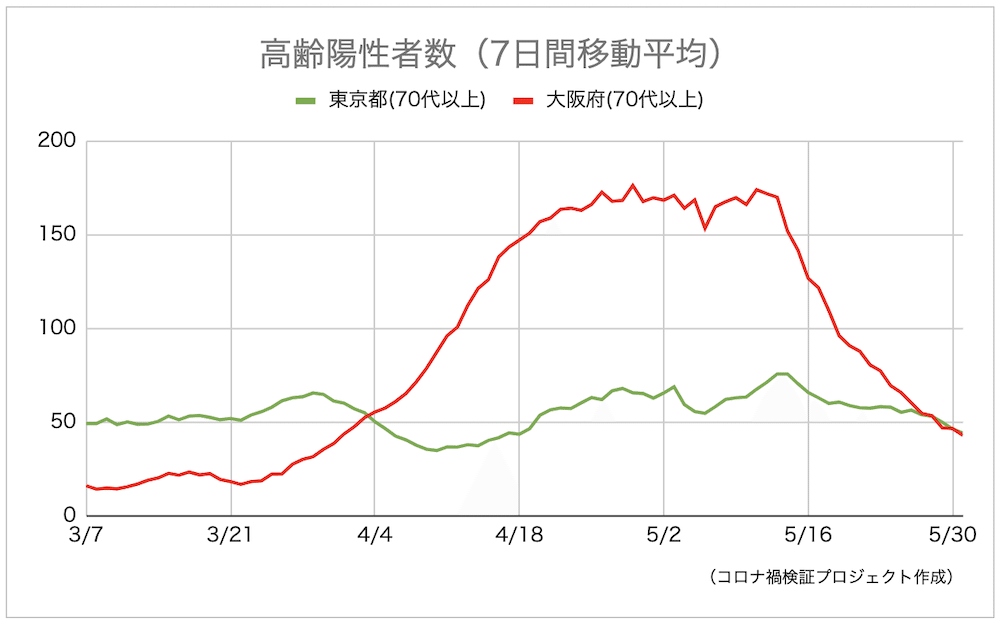

東京と大阪の重症患者数の大きな違いの要因を探るため、年齢別に陽性者数の推移を分析した。

その結果、30代以下の若年陽性者は、ほぼ同数で大きな違いがなかった。

だが、60代以上の高齢陽性者は、大阪では急増したのに対し、東京でさほど増えておらず、約2倍の格差があったことがわかった。

分析したところ、年齢層が高くなればなるほど、東京と大阪の陽性者数の格差は大きかった。

4月中旬〜5月中旬にかけて、70代以上の新規陽性者数は、東京と大阪で2.5倍近くの格差があった。

重症患者数の推移を再掲する。

70代以上の陽性者数の山より重症患者数の山が遅れてきているが、両者には強い相関関係があるのではないか。

他方、30代以下の陽性者数の推移と重症患者数の間には、相関関係はみられないと思われる。

高齢陽性者は重症化しやすいことは繰り返し指摘されていることで、変異物になっても、その傾向は基本的に変わっていない。

そのため、高齢陽性者が急増すれば重症患者数も急増する、高齢者が急増しなければ(若年者が急増しても)重症患者数も急増しないということが、この分析から言えるのではないだろうか。

「若年陽性者が増えれば、高齢陽性者も増える」とは必ずしも言えない

30代以下の陽性者と60代以上の陽性者の推移も比較してみた。

これをみると、東京では、若年陽性者が増えても、高齢陽性者はほとんど増えておらず、両者の相関関係はないことがわかる。つまり、東京では若年陽性者が増えたからといって、高齢陽性者も増えるとは言えないのではないか。若年陽性者と高齢陽性者の接触機会が少ないせいなのかもしれない。

一方、大阪では、若年陽性者が増えるにつれて高齢陽性者も増えている。相関関係はありそうだが、因果関係は不明だ。つまり、若年陽性者と高齢陽性者の接触機会が多くてそうなったのか、たまたま同じ時期に若年陽性者も高齢陽性者も、それぞれ別の経路による感染が増えたのか、これだけでは分からない。

入院患者全体でも大阪の増加幅は大きかった

ここまでは、主に、重症患者数の推移と年齢別陽性者数の推移を比較しながら考察してきた。

最後に、重症以外の入院患者数の推移も簡単に触れておきたい(以下のグラフも、先ほどの重症患者数と同様、新規ではなく、1日ごとの在院患者数)。

全入院患者数でみると、4月中旬までは東京の方が多く、それ以降はほぼ同じで、ピーク時は東京の方がやや多かったことがわかる。

重症患者の推移は、人工呼吸器、ECMOが必要な重症者を集計したものであるから、医学的な判断に基づく客観的な指標であるが、入院患者全体はそうではない。自治体により確保病床数が大きく異なり、入院対象の範囲も医療提供体制に左右される面があるからだ(特に軽症以下を入院させるかどうかに違いが現れやすい)。

今年3〜5月の時期は、重症病床を含めた確保病床数は、東京で約5500床、大阪は約2500床だった。

東京では病床に余裕がある割に、入院患者は4月中旬まで大きな変化はなく、その後1ヶ月で1000人程度増えたが、それまでの患者数が2倍を超えることはなかった。

一方、大阪は病床に余裕がない割に、3月下旬から増え続け、5月中旬までに1500人程度、約4倍に膨らんでいた。

東京では重症患者数はほとんど増えなかったが、入院患者数が4月中旬以降1000人程度増えた主な要因は、(あまり増えていなかった)60代以上の高齢陽性者というより、50代以下の非高齢陽性者の増加だった可能性が高いだろう。

一方、大阪では、高齢陽性者の増加も非高齢陽性者の増加も、入院患者全体の押上げ要因になったのではないかと思われる。

以上は暫定的な分析、考察である。

不十分なところがあればご指摘を仰ぎたい。

そもそも、なぜ大阪は東京と違って、高齢陽性者がかくも急増したのか、その要因まで解明できているわけではない(高齢者施設内クラスターが多発していたのかもしれないし、大阪の高齢者は東京より活動的でリスクの高い行動を取る人が多かったのかもしれない)。

また、実は3月の時点では、東京では大阪の約2倍の高齢陽性者が確認されていたのだが、ECMOnetの重症者はほぼ同数だった。つまり、大阪の高齢陽性者の方が東京の高齢陽性者より重症化しやすかった可能性があるが、その要因も解明できているわけではない(大阪の方が基礎疾患のある高齢陽性者が多かったのかもしれない)。

以上の未解明部分も含めて、学術的な観点から、専門的な調査、分析が待たれる。協力していただける方は、元データを提供するので、ご連絡いただければ幸いである。

<お知らせ>

「コロナ禍検証プロジェクト」はメルマガ(無料)配信を始めました。

ご関心のある方は、是非ご登録ください(いつでも解除できます)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?