「子供の健やかな育ちを考えるべき」 東京都医師会会見で小児科医が訴え 発言全文(2月8日)

「10年後、20年後、この抑圧された状態で育った子どもたちが大人になった時にどうなるのか」「十把一絡げに、歌ってはいけない、リコーダーを吹いてはいけない、調理実習してはいけない…は違うんではないか」

2月8日、東京都医師会で記者会見が開かれ、小児科医の川上一恵理事がコロナ禍における子どもの教育環境の危機的な状況などを発表した。

新型コロナに感染する子供のごく一部が重症化するリスクは軽視すべきでないとしつつも、学校行事などがとりやめになり、子どもの心身にさまざまな悪影響が出ているとして、教育現場における対応を見直す必要性を訴える内容だ。

記者会見における川上理事の発言文字起こしを紹介する。

子どもの感染状況「デルタの時すら大多数は軽症」

皆様こんにちは。小児感染症とワクチンを担当しております、川上です。

この場で小児についての話をするのは、たぶん今回が初めてではないかと思います。

それぐらい子供について今まであまり注視するものがなかったんですけれども、ここに来てニュース等でもたくさん子どもが増えているということ、それから保育園の閉鎖されているというようなことが報道されておりますので、一度まとめさせていただけたらと思います。

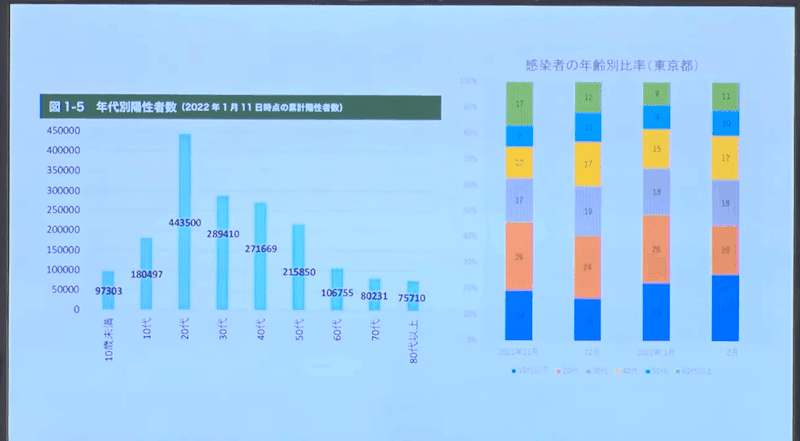

1枚目をごらんください。左側は、1月11日現在の年齢別の発症数の分布を見ております。こうやって見ても20代30代40代が多くて、子供は少ないことがわかります。

右側のグラフを見てください。こちらは昨年11月から今年2月までの前半はそれぞれの月の発生数に占める年度別の割合を示しております。

ベースが違うので割合です、あくまでも。ですけど、これを見ていただくと、ここに来て少し小児の割合増えているかなという感じはありますけれども、報道で聞かれるほど、子供、子供、子供って言うほど子供の比率が増えてはいないということはおわかりいただけるかと思います。

あくまでも全体数が増えているから子どもの数も増えている、ということが、ここから示されます。

では小児のコロナってどんな状況なんでしょうか。

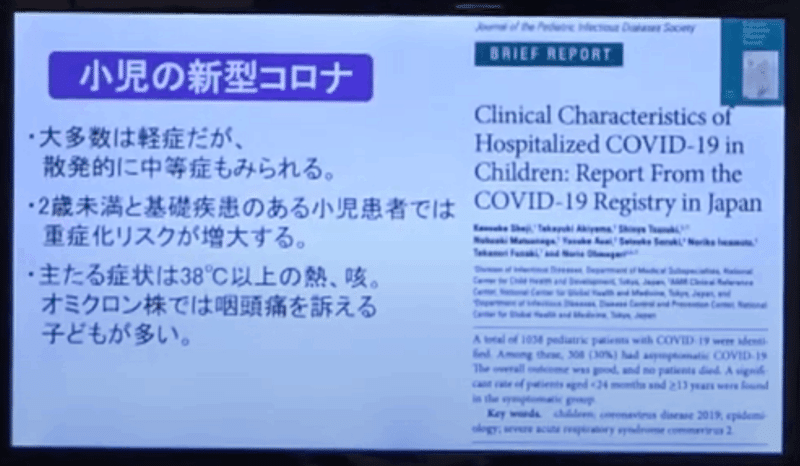

これは、デルタ株の時までのデータで日本小児科学会のコロナ対策のメンバーがまとめた論文から引っ張ってきました。

子供のコロナは、デルタの時ですら大多数は軽症でした。たまに中等症、酸素が必要かなという子が出てくるというような状況です。

ただ、中には重症になるお子さん本当に少ないんですけどもありまして、それは2歳未満であったり、あとは基礎疾患を持っている子だったということです。

今回見てますと、確かにゼロ歳児の発症もたくさん私も見てます。

ただ皆さんほとんど自宅で療養できるくらい軽くなっております。軽いっていうのはどんなことを指しているのかというと、子どもの場合、38度から39度ぐらいの熱で発症します。ただその熱が長くは続かず、1日から3日くらいで皆さん解熱してしまいます。

小学生ぐらいですと、のどの痛みを訴える、それから熱が高いときに頭痛を訴えるお子さんは多いです。その後に咳がどのぐらい出るかというと、軽い咳を訴えるお子さん少しいますけれども、ほとんどの場合10日間の隔離期間の大半は暇を持て余して家に閉じ込められてそのお相手をする親が大変、というような状況で過ごしています。

次、お願いします。

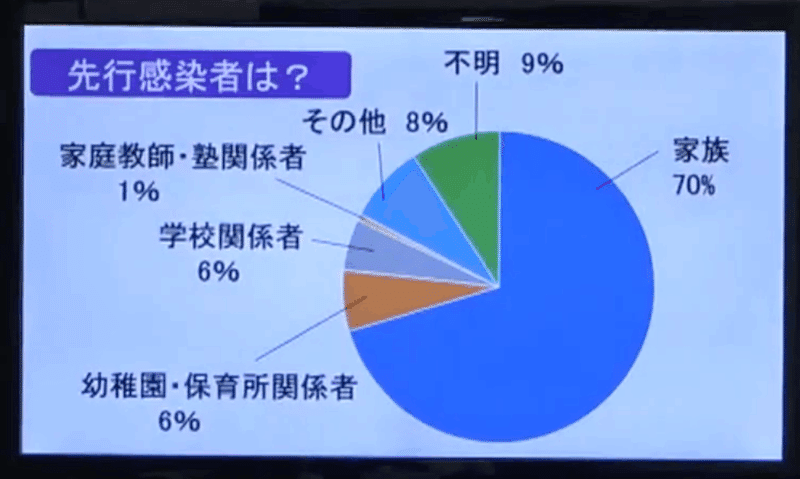

じゃあ先行感染者はどうなるかってみると、これもちょっとつの小児科学会のデータからひいてますので、11月までのデータですけれども、ほとんどはやはり70%が家族からお父さんやお母さんが、あるいは大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんが学校や会社でもらってきです待ってそれを家庭内でチビちゃんたちがもらっているというパターンがありまして、今もそのほとんどはそれです。

よく保育園の閉鎖になった保育園でうつってるんじゃないかとか学校で広まってるんじゃないかと言われますけれども、保育園や学校は対応がとても早いので、私を見ている限り、発見が早ければ1人目の発見が早ければそれほどクラスターにはなってません。

ただ、学校とか保育園は用心のために濃厚接触者をしっかり見出して濃厚接触者の指定をして休園にしてしまうとか学級閉鎖にしてしまうという結果で、いま報道にあるような学級閉鎖が多発している、保育園もがクラスごとに閉めちゃっているというようなことが起きているのだと思います。

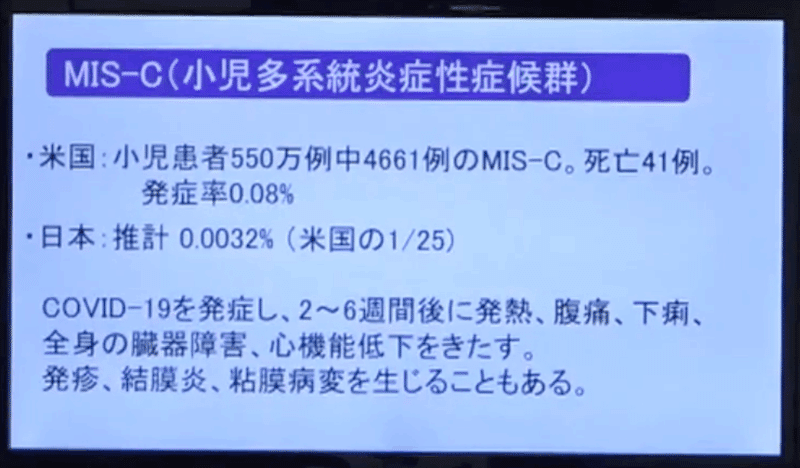

小児でたまに重症化があるということで決してなめてかかってはいけないと思うんですね。軽いからといってただの風邪でしょうとは言えないのは、このスライドに示しました「MIS-C」、小児他多統性炎症性症候群といわれる全身性の血管炎が起こります。

ただこれは発症当初ではなく、発症から2週から6週、平均的には28日前後経った頃に、おなかが痛いとかお熱の再燃といったような形で始まる全身の血管炎であると。ここでステロイドを使われたり、という治療を受ける子どもがいる。

ただし、これに関しても米国のデータと比べて、日本は、米国ですら0.08パーセント、日本はその25分1、0.003%前後しかいない。いないけど、無視はしていけないというような疾患があるということで、決してコロナは風邪だとは言い切れない疾患です。

相次ぐ学校行事の中止、マスク着用に子どもたちは…

次、お願いします。

コロナの流行もまる2年続きました。

こういう中で子どもたちはどうしているのかというと、臨時休校措置から始まり学級閉鎖、濃厚接触者として登校停止、さらに親が家にいるということでなかなか家庭内に居場所がないお子さんとか、あるいは家にいても東京ですからそんな豪邸はなかなかないです。

狭い家に親子ともに一緒にいる中でうるさいとか、親がリモート会議している時は黙っていろとか、それか勉強同じしないとかいうふうに叱られる子がたくさんいて、静かにしていればゲームをしちゃうとか生活リズムが崩れてしまうというお子さんが多々見られております。

それから学校では様々な行事が中止されています。

もうこの2年修学旅行も行っていない、運動会も行っていない、文化祭もやっていないというような学校や保育園が多発しています。

高校生、中学生ですと、3年しかいかない学校で2年間行事が全くない状態で過ごしていることになっています。

また、乳幼児、それから学校でもそうですけどマスクをしているために友達の顔を全く分かっていません。

人の表情を見て人の心を読んで行動するというような、本来小児期に学ぶべきことができていない子どもが増えてきています。

次、お願いします。

特に臨時休校措置後に分かったことですけども、子供は2ヶ月3ヶ月家に閉じ込めただけで体力運動能力が低下してすぐ座り込んでしまうとか、学校を再開された時に転びやすくなり顔に怪我をする子が増えました。

それから視力が低下しているというデータは上がってきています。

さらにこういった状況、大人も私たち大人ですらいつになったらこの状況は終わるんだと思いながら生活している、子どもたちはその状況すらよくわからないで生活している分、鬱っぽくなったり、やる気のない子が増えたり、それからすぐちょっとしたことで聞いて感情がコントロールできなくなるような子供が出たり、中学生高校生ぐらいになると自殺する子もここに来てぐっと増えています。

こういった中でまもなく5歳から11歳に対するワクチンも始まるわけですけれども、「まあ子供のコロナは風邪なんだからワクチンするメリットはないんじゃない」っていうこともささやかれておりますが、今までお話いたしましたように、重症化しやすいリスクのある子供がいるということ、基礎疾患のあるお子さんにとってはワクチンができるということは一つ朗報だと思います。

またこれによって、ワクチンすることで学校行事のこの中止がもし今までのようなことは変化できるのであれば、行事をどんどんやってもらえるようになるのであれば、やるメリットあるかもしれません。ただここは国が考えることですから保証の限りではありません。

同居する家族に高齢者がいたらその人たちを守れるじゃないかという説もあります。

しかし、まずは大人は自分で自分の身を守る、それに付随して子どもたちが、中に自分のおじいちゃんおばあちゃんためにも自分は受けておきたいという自ら希望する子どもにとっては、ワクチンをすることで心の安定も得られるでしょうし、本人の免疫もつけるというメリットはあると思います。

デメリットに関していえばやっぱり痛いです。

筋肉注射、日本の子ども慣れてませんので、特に5歳6歳児っていうのは初めて筋肉注射を受けることになりますから、その痛みに対する対応どうするのか、それから接種の意義に関してどのように説明していくのかというようなことが課題として挙げられております。

「いつまで行事もできず、マスクしたままで…」

最後のスライドお願いします。

このように子どもに関して今オミクロンがこれだけ流行っている時に、すぐしろとは言いません。

しかしこれから先も変異株が次々出てくる可能性を考えたときに、いつまでこういう子どもたちが行事もできずマスクをしたままの状態で生活をし続けなければいけないのか、どうやったら子どもたちの健やかな育ちというものを保証してあげられるのかということを、そろそろ私たち大人は考えていかないといけないのではないかと思います。

いま一番の課題はここではないでしょうか。

私たち小児科医としても学校とか保育園と協力してどうやったら生活を保持、いい生活をさせながら感染を予防できるかということを日々工夫しています。

これに関してぜひマスコミの皆様にも、あの子供の生活を担保する健全な発育発達というものを担保するという点にちょっと目を向けていただけたらと思います。

以上です。ありがとうございました。

質疑応答(川上理事関連)

(質問)子どものワクチンについては、基礎疾患を持っている子どもに対してワクチンを打つのがいいのではないかというようなお話あったと思うのですが、その場合だと普通の健常の基礎疾患を持たない子どもが濃厚接触者であったり感染して学校に来てしまった場合、クラスターになりかねないということで結局現状とあまり差が出ないのではないのかなというような風に自分としては思ってしまったのですが、そういった部分について川上先生どのようにお考えなのでしょうか。

(川上理事)ありがとうございます。

今のお話は論点の2つごちゃ混ぜになっていると思うんですね。

基礎疾患のお子さんにワクチンをするというのはその子自身を自分で守らせるためです。

それはそれで意義があることであって、他の子供たちに関してはやるかやらないかといったときに、それはやったらクラスターが避けられるのかというと、今もそ大人の世界もそうですけど、2回ワクチン接種していてもかかっている人がかなりいる状況において、今のような学校で子どもたちの1人発生したら濃厚接触者を10人くらい洗い出してみんなまとめて休ませてということをやっていたらば、それは避けられないと思うんですね。

今現在も、確かに中には本当にクラスターと言われるぐらい陽性者が多発して学級閉鎖になっている学校もありますけれども、かなり多くのところは1人か2人しか出ていなくても濃厚接触者の子たちも10日間休ませると学級が成り立たないから結局じゃあ学級閉鎖にしちゃおうかというところが結構多いんです。

だから学級閉鎖の基準も、こうなったら学級閉鎖ですっていう基準がないので、各学校の管理者とそれから学校医の間で相談をしてここらへんは学級閉鎖しといた方が蔓延しなくていいかなっていうな形で決めてますので、基準が学校によって全く違います。

ですから一概に、今の状況をもって学校がクラスター化しているというふうに捉えるのはちょっと違うと思います。

ワクチンに関しては子どもによってやりたいと思っている子もいます。

健常児でもやりたいと思っている子はいるので、そういう子たちに対しては積極的にやってあげればいいと思いますけれども、やりたくない子にまでやらなきゃいけないと同調圧力をかけてまでやる必要はないのではないかというのが多くの小児科医が考えていることではないかと思います。

(質問)・・・どうすべきなのかというところもう一度教えていたきたんですけど。

(川上理事)これは、私の私見が多々入りますけれども、例えばいま保育園とかの行事でしたら保護者を入れて行っているような行事を子どもたちが楽しめる行事として展開すれば、密になる大人が入っての密は避けられます。

それから例えば私が学校医をしているような学校で、実はこの夏のデルタの頃にプールやってたんですね。

その時に学校と私たち医療のは感染管理っていうのもわかってますから、もしプールをやるとしたらどこが感染源になりうるかと感染を広めるような場所になるかっていうこと学校といっしょに検証をかけていきます。

例えば更衣室は狭い、そこで子どもたちがおしゃべりをしながら着替えたら危ないかもしれないということで、更衣室をお教室を使うとか、プール棟の中にもう一つ予備の部屋があったのでそこを使ったらどうだろうというな形で密を避けるとか、プールの水そのものは塩素濃度管理してますから、本来プールの水で感染ってことはないんですね。屋外プールでしたらプールから顔が出てればアウトドアですからないし、プールの水もない、そうすると更衣室での感染さえコントロールできればプール授業はやれるはずなんですけれども、私は地元で調査したところ、この夏のプールの授業を全くやらなかった学校半分ぐらいありました。

ですから、そういう私たち医療と学校医がついてますから、そういった人間と学校、教育委員会とうまくそれぞれの学校によって状況が全然違いますから、ここに検証しながらやっていくしかないと思いますけど、いかに行事をやるか、それから子どもたちにとっても自分たちでやりたい行事をやるためには自分たちはどういう感染管理をしたらいいのかっていうのを考えさせると、子どもたち一生懸命考えて自分たちがやるべきことを決めたら守ります。行事を展開していくとかそういう少しこうやる方向でものをどう進めていくのか、でも検証したらできないねって言ったらやめるというような。

十把一絡げに、教室で歌を歌ってはいけない、リコーダーを吹いてはいけない、調理実習もやらない方がいい、っていうのはちょっと違うんじゃないかなっていう気がします。

学校という場について、すみません少しお時間いただきますけれども、学校、特に公教育、公立の小中学校というものは、親の経済状態とかに関係なく、すべての子どもが通える場です。

ですから、そこをいかに子どもたちを心身ともに豊かな子どもとして育っていく場にするかということは、やはり私たちは経済を回すのと同時に子供の教育もしっかり回すということをそろそろ考えないと、10年後、20年後この抑圧された状態で育った子どもたちが大人になった時にどういう社会人になるかということも、ある程度考えておかないといけないのではないかということを危惧しているところです。

(元動画は東京都医師会動画/THE PAGE動画参照。太字は筆者)

参考記事

<お知らせ>

「コロナ禍検証プロジェクト」の運営・調査活動には様々な経費が発生しております。活動を継続するために、ご支援をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

【ご支援のページへ】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?