勢いに身を任せて毎日発行 (学級通信2年目①)

1年目の3月、東日本大震災が発生しました。

残った数人の児童と避難。高学年の児童が下校するまで外で待機したこと、寒さと怖さに押しつぶされそうになりながらアパートで一晩過ごしたこと、忘れられません。

2年目は、1年生の学級担任をさせていただきました。

学年は4クラス。個性的な方が多い学年部。

初任者の経験を生かし、できることをどんどんやろうと意気込んで始まりました。

毎日起案し、発行していた学級通信

放課後、パソコンを開くときには「こんな内容にしよう!

しよう!」と頭にある状態で作成することができていました。

それだけ、学級通信のことを意識しながら一日を過ごしていたようにも感じます。

作成後、起案用に事務室に学級通信を持っていくと、いつもある先輩の学級通信が机上にありました。

同じように毎日学級通信を発行していました。

こっそり中身を読んで、「こんな風に作成しているんだな。」と技を盗んだこともあります。(もちろん、直接話を聞くこともありました。)

タイトル:なかま

・な…なんでも挑戦する心

・か…かんどうする心

・ま…まごころあふれるやさしい心

発効頻度:毎日

※前年度と比較して、どんどん文字が大きくなっていきました(笑)

学校と家庭をつなぐ学級通信

資料1のように、クイズを載せることが増えました。

学級通信を家に持ち帰り、親子でクイズの話題を話すことから、学校での話題に広がることが多く、保護者の方から好評でした。

学年部の先生、支援の先生についてのクイズを入れることで、子どもたちが担任以外の先生に関わるチャンスも設けることができました。

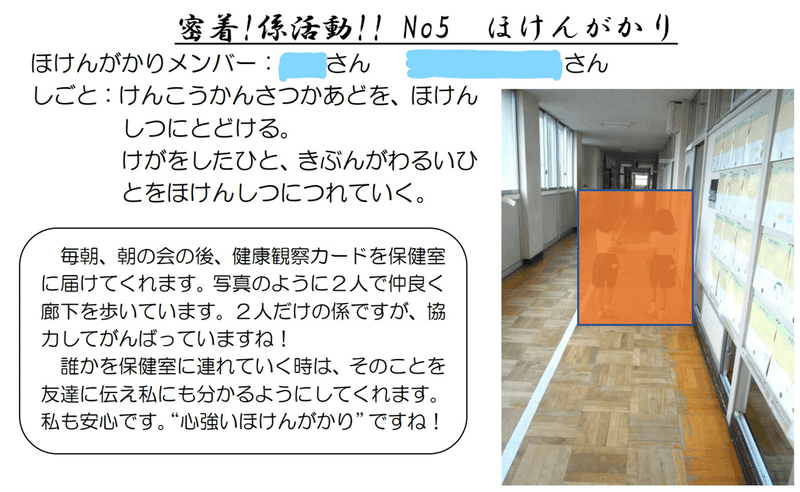

資料2では、係活動を紹介しています。

メンバー・活動内容・写真を載せました。

一度に全て…ではなく、少しずつ紹介していきました。

全ての係活動を紹介することで、学級の全ての子を学級通信に載せることができました。

なにせ、毎日発行していますから、チャンスは十分にありました。

やはりこれも家庭で学校のことが話題になるため、保護者の方から好評でした。

1年生の家庭に学級通信を発行する強さ

初めての小学校生活。

どんなことも新鮮な気持ちで取り組み、家に帰って学校の話をするだろう…と思っていました。

しかし、子どもたちはこちらが思ったように家庭では話をしません。

だからこそ、学校通信を介して家庭で学校の話題になるということは、保護者の方にとってありがたいものであると思います。

現に、私の娘は今年度から小学校に入学しましたが、なかなか学校での話はしません。(こちらが聞いてから…という感じです。)

やはり、このころは保護者の方を結構意識して発行していたなあと思います。

毎日発行を続けるとどうなるか?

この後のことは次の記事にまとめてみます。

【「えがお」を大切に 焦らず、誠実に、前向きに】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?