【小説】プールの水は、上から見ても潜っても青いけど、すくって見ると透明なんだぜ

●

「良太!もっと、ピッチを上げて!」

分かってるよ、そんな事。できるもんなら、やってるっつーの。出来ねえから、ピッチが落ちるんだろう…

疲れちゃったよお。何で俺は長距離の選手なんだ?

100にしてくれよお、飯島先生。

真夏。夏休みの高校のプール。

俺ら水泳部は、夏合宿の最中。

今日も朝からずっと泳ぎっぱなしで、もうへとへとだ。

昼飯前のラップタイムレース。

俺はさすがにもうくたばっている。だって、今朝だけでもう、2kmは泳いでるんだぜ。朝の6時から…

飯島先生は、女の体育の先生で、水泳部の顧問だ。

先生はまだ若く、俺らがこの高校に入学した年に先生になったと言っていた。だから、大学をダブってなければ、まだ24歳だと思う。

先生は高校、大学とバタフライの選手だったらしい。

大学時代は世界選手権の予選にも出た事があるし、うちの県の国体の代表をやった事もあるバリバリの現役スイマーだ。

先生は、プールにいる時はいつも競泳用のスイミングスーツを着ており、俺らの練習の最中に、空いたレーンで自分の練習も欠かさずにやっている。

飯島先生は若くて、きれいで、スタイルがいい。

俺と祥太郎は新入生の部活の見学で飯島先生を見て、一発で水泳部への入部を決めた。

俺も祥太郎もスイミングなんて、これまでした事がなかった。

俺は中学時代、テニス部、祥太郎は背が高く、バレー部のエースだった。

しかし、俺らはこの海しかない町の生まれ育ちだ。

小さい頃から、遊ぶっていう話なら海に行くしかない。

夏の初めから秋の初めまでは一日中泳ぐし、潜る。

それ以外の季節はもっぱら釣りをする。

だから、この町の子どもは全員カッパの子と言ってもいいぐらい、泳ぐ事には長けている。

水泳部に入って、俺らはすぐに分かった。如何に俺らの泳ぎ方が我流だったかという事を。

泳ぐ形を毎日、練習させられる。

もう、へこたれるしかない。

しかし、俺も祥太郎も弱音を吐かなかった。何故なら、飯島先生にいいところを見せたいからだ。

「カッコいい」とか「スゴイ」とか、言われたいんだよ。

でも、2年になって俺と祥太郎の間にスゴイ差が出てきた。

祥太郎は100mバタフライの選手で、県予選に出場する事が決まったんだ。

俺は正直悔しかった。

何故なら、飯島先生は俺を800m自由形の選手として練習させたからだ。

800mも泳ぐ、それは並大抵な体力じゃあもたない。

だから、何度練習してもタイムはなかなか上がらない。

予選通過タイムなんて、夢のまた夢だ。

俺だって、100mなら負けないのに…

祥太郎が泳ぐ時は、いつも飯島先生がプールサイドで横を歩きながらずっと声を掛ける。

時々、先生は祥太郎の横で一緒に泳いだりする。

フォームのチェックだと?

祥太郎のフォームは粗削りだと、先生はいつも言う。

それは当たり前だ。あいつなんてこれまでバタフライで泳いだ事は一度もなかったんだから。

俺はいつも一番端のレーンで黙々と距離を泳ぐ。夕方までずっと。

正直、嫌気がさしている。

●

次の日も俺は朝からずっと、長距離を泳ぐ。

飯島先生から一番遠い端っこのレーンで、一人で、黙々と。

他の連中は色んな練習をやっているのに、俺だけ、朝からずっと、黙々と。

昼飯前になった。

恒例のラップを測る時間だ。俺は、これで、400mを泳ぐ。

ピーッ! 先生のホイッスルの音を合図に俺は飛び込む。

今日も朝からもう3kmは泳いでる。疲れているし、腹が減った。

泳ぎながら、腹がグーっと鳴いた。こんな事もあるんだ…俺は感心した。身体は正直だ。

3回目のターンをした後、グッとスピードが落ちた。このままバタ足を止めたい、そう思った。

「はい!若林君!泳ぐの止めて!」俺のサイドのプールサイドから飯島先生の声が聞こえた。

止めて?止めていいの?本当に?少し、懐疑的だったのだが、先生がもう一度「若林!泳ぎを止めて!」と言ったので、足を止め、顔を水から出した。先生は俺のサイドに来ていた。あっ、来てたんだ、そう思った。

「若林君、上がってきて。」と飯島先生が言ったので、俺はプールの縁から体を持ち上げ、プールサイドに上がった。そして、飯島先生の前に立った。

「あなたねえ、いつまでも水を敵にしているわよ。」

えっ?何の事?

「あなたの水の掻き方は、いつも攻撃的で、まるで水を敵対視しているみたい。」

「攻撃的?」

「そう、穏やかな水に対してバシャ、バシャって、それじゃあ、いつまでたっても水と友達になれないわ。」

「水と友達?」

「そう、いいスイマーはねえ、みんな、水と友達なの。水の力を借りて、すいすいと泳ぐの。」

「分からないんですが…」

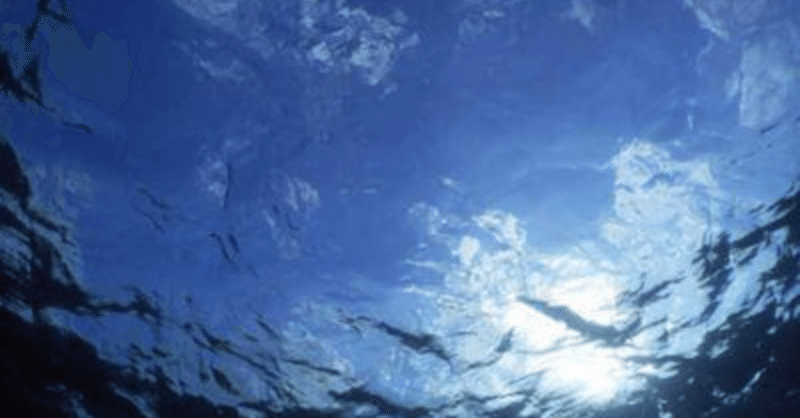

「じゃあ、今、ここから見て、プールの中の水は何色?」

「ブルーです。」

「潜っている時は?」

「やっぱり、青く見えます。」

「じゃあ、今、プールの水を手ですくってみて。」

そう言われて、俺は両手で器を作り、プールの水をすくった。

手の中の水は、太陽の光を受けて、キラキラと輝いた。

「その水の色は?」

「透明です。」

「そう、透明。水は透明なのよ。今、あなたが泳いでいるのは青い水のプール、もしかして、あなたが速く泳げるようになるのなら、そのプールの水は、透明よ。」

「先生、何だかよく分かりません…」

「いいのよ、分からなくても。だけど、午後からの練習では、自分は透明な水の中を泳ぐと、イメージしてみて。」

「分かりました。」

本当は、俺は何も分かっちゃいなかった。

でも、面倒臭いので、分かりましたと、答えた。

●

水が青い? 水が透明に見える?

何の事だ? さっぱり、分からん。

午後からの練習は、ただ単に距離を泳ぐという訳には、いかなくなった。

水を敵対視している? 攻撃的?

水と友達にならなきゃ、速くなれない?

何だ、そりゃ?

水と友達…? 水が青いままじゃあ、速くなれない…?

どうすればいいんだ?

俺は、泳ぎながら、必死で考えた。

飯島先生に、分かってないと思われるのが、癪だからだ。

あんまりにも分からないので、俺は泳ぐのを止めて、潜ってみた。

潜ってみても、水は青いままだった。

だけど…

水の中に全身で潜ると、水の流れを感じた。

水が俺の側にいると、感じたんだ。

そうか…

俺らは、子供の頃、海で泳ぐ時には、足がつかないところは怖かった。

海の底には何がいるかが、分からないからだ。

海は怖い。

だから、海の水に飲まれないように、必死で泳ぐ。

だから、決して、水と友達になる事はない。

プールはどうだ?

底に、何かがいる事はない。

水の中は、正しく泳げば、絶対に安全だ。

ムムム…

潜って50mを泳ぎきる事は出来なかったが、何回かに分けてゴールした。

ターンして、もう一度潜って、泳ぐ。

なるほど、水をかき分けるのではなく、水の流れに乗るのね。

潜ると、水は青いままだが、何となく透明なのが分かる。

そういう事?

潜ったままでクロールはできないので、平泳ぎのようにして何往復かしてみた。

分かった!

夕方になり、飯島先生に俺は言った。

「俺の水が透明になりました。」

「そう、それなら明日テストをするわ。準備してね。」

「何のテストですか?」

「水と友達になれたか、どうかのテストよ。」

「分かりました。」

またも、分かってないのに、分かりましたと、答えてしまった。

●

テストの事が気になって仕方なかったのだけど、フツーに朝が来て、俺はプールに出た。

早朝からの練習メニューはいつもと変りなく、ストレッチをしてから俺たちは水の中に入った。

午前中は、のろのろと過ぎていく。

俺はいつもの練習メニューを消化しながらも、じれったい気持ちを抱えていた。

昼飯前、恒例のタイムラップの時間。

飯島先生が、メガホンを使って、部員全員に声を掛けた。

「全員、プールから上がって!」

いつもとは、様子が違う。みんな、ざわつきながら、水の中から出た。

「みんな、プールサイドに座って。これから、100m自由形の選考会を始めるわよ。」

100m自由形? 何の事だ?

うちの部に、今年入った一年生の松岡イサムは、幼稚園から有名スイミングスクールに通っていた高速スイマーだ。彼は、子供の頃から、飯島先生を知っていたらしく、飯島先生に教えてもらえるならと、スイミングスクールを辞めて、うちの部に入ってきた。

彼は、100m自由形の選手で、今やうちの部の中で、一番速い。

だから、今度の県予選では、彼が選手だろうと、勝手に思っていた。

「3レーンと、4レーンを使って、候補者に泳いでもらいます。3レーン、松岡君。」

「はい。」松岡が立ち上がり、3レーンへと向かった。

「4レーン、若林君。」

えっ?俺? 俺って、どういう事?

「若林君、どうしたの?」

「いや、俺って、どういう事ですか?俺、長距離じゃないんですか?」

「長距離?それは、適性を見るための暫定的なものよ。良いから、4レーンへ行って。」

「分かりました。」

俺は、慌てて、4レーンへ行った。

他の部員は全員、何が起きるのかよく分からないので、ざわざわし出した。

俺は、4レーンの飛び込み台の前に立った。横には松岡がもう、準備万端で立っている。

「若林君、水が透明に見えたんでしょう?」

「はい、見えました。でも、ちょっとだけだけど。」

「いいわ、それで。今のあなたの実力を見せてみて。」

「分かりました。」

「じゃあ、行くわよ。飛び込み台で準備して。」

俺と、松岡は、飛び込み台に上がった。

「ピー!」笛が鳴った。

俺は青い空の下、透明な水に向かって飛び込んだ!

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?