不穏と回帰と陽気と【デ・キリコ展子連れ鑑賞】

長女とデ・キリコ展に行った。

(4/27~8/29@東京都美術館)

5歳にしてジェンダーバイアスに侵されている長女は、キリコと聞いて当然、女の子のキリコちゃんを思い浮かべていた。

これは一種の実験だった。あのノッペラボーのような奇異な絵を見て、先入観のない子供はどう感じるか?

結論から言うと特徴は2点。

①モチーフの反復にすぐ気づいた。「あ、あれさっきも見た!」

②変なものを素直に指摘する。「ねえ、おなかにおうちがあるよ」「ねえ、おうちのなかに川があるよ」

それ以上の感慨はなかったようだ。

「世界の謎」に向き合うにはまだ早かった模様。展覧会後に約束しているアイスに気持ちが持っていかれてしまっていた。それでも騒ぐことなく、複数の絵にまたがる同じモチーフを探すのを楽しんでくれていたようだし、常識を突き崩す表現に触れられて、御の字だと思う。

またどこかで、この絵の不穏に向き合う日が、彼女にも来るだろうか。

セクション1は自画像・肖像画。

生涯にわたり、強烈なナルシスト。流し目と衣装から明らかだ。「17世紀の衣装をまとった公園での自画像」(1959)を見た長女は、「この人海賊だったの?」と一言。

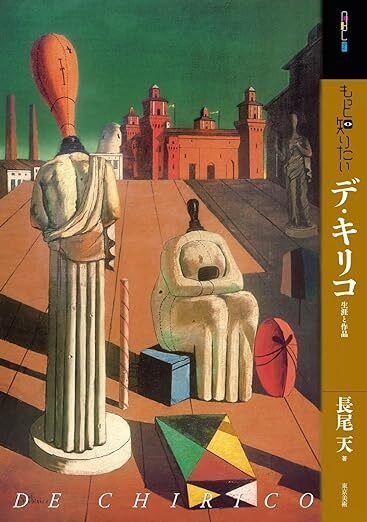

展覧会後に読んだ「もっと知りたい デ・キリコ」(長尾天・東京美術)によると、回想録などさまざまな史料に現れるキリコは超傲慢。自らを画家の王と自負し、他者を痛烈にけなす、身近にいたらスーパー鼻持ちならない人物だ。

この強烈な自我を突きつけられたのち、セクション2、形而上絵画に進む。

この「形而上」という言葉、昔から理解不能で、だから好きじゃなかった。メタフィジカル。現実を超えるもの。神とか哲学とか、眉唾の知識と乏しい想像力で理解しようと励むしかない。

当のキリコが「説明できない」「謎」と言っているのだから、研究者でない限りは理解する必要などないのかもしれない。これはなぜこんな描き方をしたのだろう?このノッペラボーは誰だろう?

スマホを手放して、物体を凝視して、その他もろもろを忘れて、ただ画家が描き出した世界の「謎」に向き合わせてくれるのが、アートの良さだと常々思う。そしてキリコの形而上絵画は、難解な理論を知らなくても、凝視と思索をせずにはおれないほど、最高にビビッドだ。

私にとってキリコは、たぶん多くの人と同じように、まず「ブラック・ジャック」(手塚治虫)の安楽死請負人ドクター・キリコが浮かぶ。BJの「生」に対して死や医学の限界を突きつける対極的存在。画家のデ・キリコをモデルとしたかどうかは分からないが、キリコの絵にまとわりつく「不穏」「無意味」「死」といったイメージとそれほど乖離しないのは興味深い。

そして細野不二彦の漫画「ギャラリーフェイク」第4巻(小学館)に収録されている「迷宮のキリコ」。

このエピソードでは、キリコが20代の頃に打ち立てたシュールな画風を、30代以降に古典絵画に回帰したキリコが時に「贋作」扱いして関係を断ち切ろうとした、とあった。

今思うと、この解説は正確ではない。展覧会を見ると明らかなように、古典絵画に回帰した後のキリコも、頻繁に形而上絵画的な絵を描いていて、若い頃の作品を自らコピーやアレンジすらしている。(このことが贋作の横行にも関係したらしい)まるで、シュルレアリスムの源流を起こしたのは俺の絵だぞ、と誇示するように。

その意味で、「旧作のすべてを否定」したとするのは誤解を招く描写だが、この漫画が描かれたバブル期にはそういう説が有力だったのか、ストーリーを明快にするために敢えて単純化したのかもしれない。

いずれにしても、このエピソードは「ギャラリーフェイク」序盤の秀作だと思う。天才だからこそ直面するクリエイティビティの限界。自己の否定と模索、超克へのチャレンジ。漫画が伝えたかっただろうキリコの悩みとバイタリティーは、キリコ作品で埋め尽くされた今回の展示から一層、伝わって来た。

さて、形而上絵画。20代前半のキリコがフィレンツェで広場のベンチに腰掛けた時、世界が意味を失い、「謎」として立ち現れる経験をした。

生ぬるい秋の太陽が容赦なく彫像と教会のファサードを照らし出していた。そのとき私は、全てを初めて見ているのだ、という奇妙な印象を覚えた。

そこから生じた不思議な絵画群。

背景には、厳格な父への葛藤や反動的な性的衝動、イタリア人ながらギリシャで生まれ育ち、各地を転々としたアイデンティティの揺れ動き、ニーチェの「神の死」、メランコリー(憂鬱)への共鳴等々があったというが、一言で言うなら「生の無意味」。

短絡的に呼ぶなら「中二病」。

なぜ、こんなにも不穏なのか。

1914年の作品「預言者」、展覧会のメインビジュアルにもなっている1918年の「形而上的なミューズたち」。

20代の頃の形而上絵画は色調が暗く、装飾が無くて、ノッペラボーのマヌカンは感情や人間らしさが喪失している。影が濃く、遠近法がずらされているために、どこかの駅や街角、あるいは教科書的なギリシャ神殿のようで、どこにも無い世界に見える。

これに比べると、後年に描かれたいわゆる「新形而上絵画」は、陽気ですらある。1970年の「ヘクトルとアンドロマケ」は男女が睦まじく寄り添っているようで、同じノッペラボーなのにくるくるした描線が笑っているよう。1974年の「塔」は若い頃に描いた単色の作品のオマージュでありながら、青と赤の対比が鮮やかで明るい。

キリコの形而上絵画に色濃く影響を受けたシュルレアリストたちは、古典絵画やアカデミックな技法に回帰したキリコを攻撃した。不穏さが影を潜めた新形而上絵画も、かつてほどは評価されなかったという。

けれど、どんなに批判を受けても、キリコは常に自分の描きたいものにまっすぐだった。その頑固さや、父との心理的和解を感じさせる「放蕩息子」などの物語性に満ちた絵画、後年の新形而上絵画に見られる明るさは、好もしい。

晩年の象徴的な作品「オデュッセウスの帰還」などは、部屋の中に水が流れていて、オールを漕ぐ小さなオデュッセウス(キリコ自身?)が愛らしくすらある。

代わりに高精度の複製パネルがフォトスポットに。

孤独な裸の王様が、出会いと冒険を経て、長い旅から帰って来たような大団円感。「生涯で出会った最も深い知性の人物」と絶賛した妻イザベラ・ファーの存在も大きかったのだろうか。

青年期に描かれた、苦悩に満ちた絵画が代表作となり、短い命を燃やすように夭折してしまったアーティストは少なからずいる。エゴン・シーレしかり、村山槐多しかり。

けれどキリコやピカソのように、時に批判も浴びながら試行錯誤を繰り返し、老いてなお、驚異的なバイタリティーで新境地を求め続けた巨匠も限られている。むしろ、後者に共感するようになったのは、年のせいだろうか。人生100年時代だからか。

美術館を出ると、冷えた肌に西陽がじりじりと焼き付いた。ちょっとオシャレなカフェで、長女にご褒美のスイーツを…と思っていたら、すぐそばの屋台のかき氷がいいと言う。まあ、それもいいか。

結局、カキ氷の横にあったシャリシャリしたソフトクリームを2人でなめて、公園の遊具でひとしきり遊んで、帰路に着いた。

きりこ楽しかった、と長女が言ってくれた。5歳にしてリップサービスしてくれたのかもしれないけれど、ほっとした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?