普通の水彩絵具で描いてみよう-ぺんてるエフ水彩(発色実験編)-

どこにでも手に入る1000円ぐらいの普通の絵の具(=不透明水彩)で水彩画を描いてみようと思います。利用するのはぺんてるエフ水彩12色です。

安価で比較的どこでも手に入るので、思い立ったときにすぐ使用できます。

ぺんてるエフ水彩で実践的にモチーフを描く前に特性をつかむため発色具合を改めてチェックしようと思います。

実験開始

まずぺんてるエフ水彩の絵の具をパレットに出します。絵の具に水を付けて固有色→透明までのグラデーションにしていきます。固有色の一番濃い部分は筆が引っ掛からない最適な濃度(ポタージュとジュースの中間ぐらいの粘度)で塗りはじめ徐々に水の分量を多くして滲ませてみました。

入っている絵の具の順にのばしてゆきます。

各色塗布後の感想

全部できました。途中黒の絵の具を塗る場所がなくなったので最初に描いた黄色の上に塗りました。(←計画性…。)

以下は塗ってみた感想です。

●黒、黄、青、赤、橙色

伸びが良く、彩度が高い(黒は彩度低いですが比較的濁りがなく鮮やかです)、均一に塗りやすい

●緑

伸びも良く、彩度が高い、粒子の動きやすさが目立ち色の溜りが出来る

●黄緑、空色、桃色、ペールオレンジ、茶色

伸びは普通、不透明さを強く感じる、彩度はやや低め、少々色の溜りができやすい

絵具によってそれぞれ個性が違うのが分かりました。

色溜りが出来るのは均一に塗りにくいという事ですが、手仕事の味わいが出るという事です。絵具の個性を生かせば、効果的な見せ場にも成り得ると言えます。

塗布直後と乾燥後の比較

こちらは塗った直後と、乾燥させた後を比較した物です。

塗った直後はどの色もやや彩度が高く反射してキラキラして光って見えますが、乾燥すると彩度がやや落ち着き、発色も落ち着いてきているのが分かるでしょうか。写真ではやや分かりにくいかもしれませんが、実際に見るとだいぶ印象が変わります。

完成した実験の成果(乾燥後)

改めて乾燥後の画用紙を見てみます。一番濃い部分がこの絵の具の限界の彩度です。これ以上にこの絵の具の単体で彩度が上がることは(この紙においては)まずないです。これ以上水の分量を少なくすると今度は発色が鈍くなり、より不透明さが強調されることになります。

光の三原色の観点から考察する

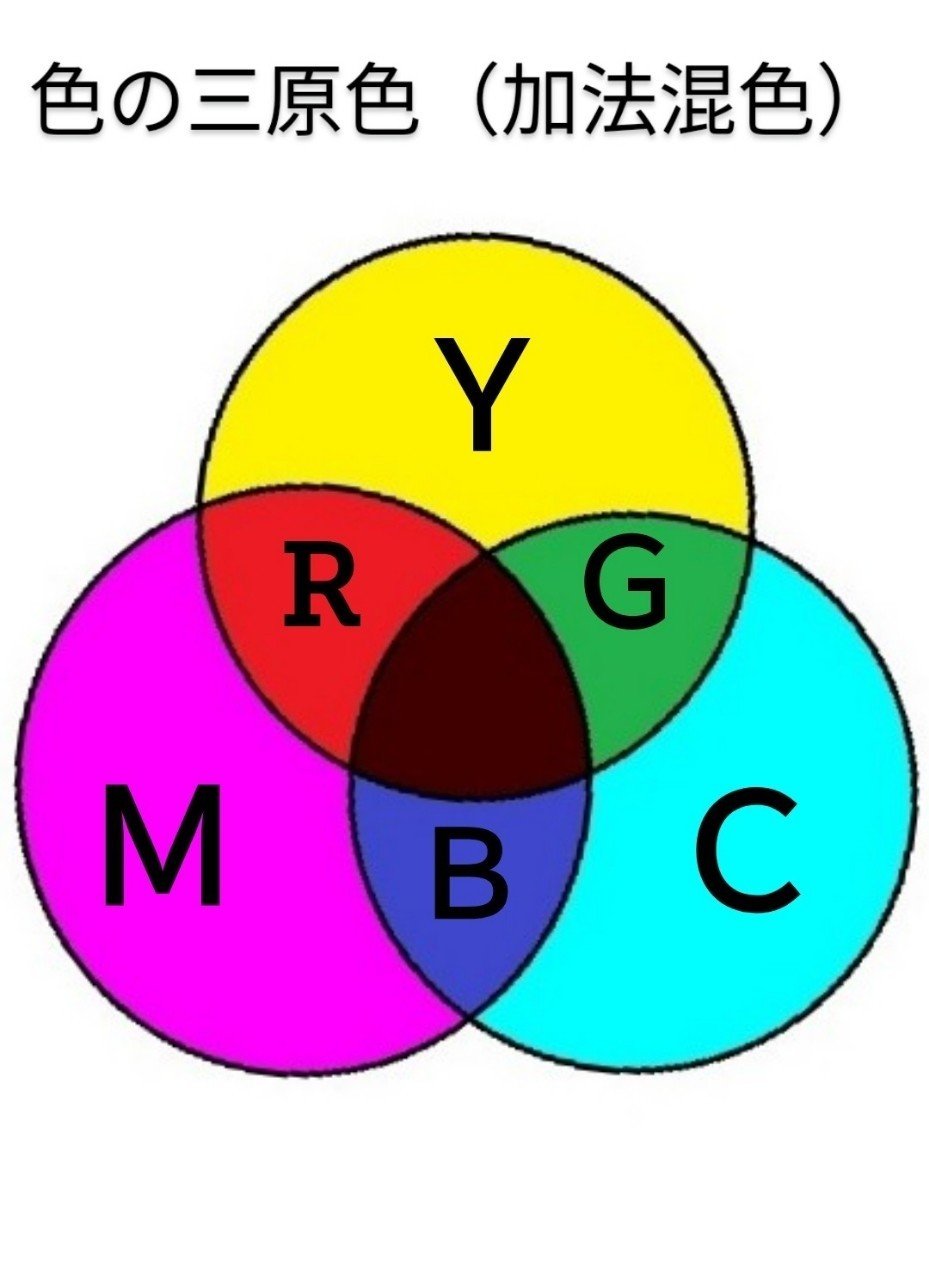

水彩画は媒体が紙なので発色の良さは「色の三原色(=YMCK)」が影響しています。理科の時間に勉強しましたね!どんどん色を混ぜていったら黒になる加法混色のことです。

著作権とか怖いので適当に作った図を載せます(ドーン!!)

……目が痛い。原色だから優しい色合いではないですがしばらくお付き合い下さい。

今回の実験では黄色(=Y)の彩度が高く、桃色(≒M)と水色(≒C)の彩度と透明度が低く、黒(=K)の発色が良かったです。

(掲載の図には黒=Kが載っていません。この表は印刷時の概念でよく使われます。加法混色において中央を黒とすることもありますが、印刷で全ての色を混色すると顔料の特性により厳密に黒にはならず濃い茶系の色になります。また全てを混色するとコスパが悪いこともあり、黒は単体で別の固有色…多くは文字や図などを印刷するときに使われる黒インクを使います。絵の具を利用するときも基本的な考え方は同じだと思ってください。この考え方においての黒(=K)は印刷で使うKey plateの頭文字を取ってKと表されます。)

次に色の三原色の混色(=RGB)の発色具合を見てみます。赤(=R)と青(=B)の彩度が高く、緑(=G)は彩度が高く色溜まりが出来やすく少々癖があります。

以下は実験結果を総合してのぺんてるエフ水彩の考察です。

黄色と赤と青は全体として彩度が高く発色も伸びも良く全体として明るい印象です。黒は彩度こそ低いものの発色も伸びも良く濁りを余り感じさせません。一方、桃色と水色の彩度の低さと透明度の低さ、緑のやや癖のある発色の2点がこの絵の具使用時の彩度の低下(濁り)に強く影響しているように思います。

三原色と三原色の混色と黒においての彩度と透明度の違いが絵の具全体の個性を形作っていると言えるのではないでしょうか。

絵を描きながらなんとなく『色が濁る』『彩度が低い』と思っていた感覚が、より客観的で論理的に明快に理解できたように思います。絵の具の個性を理解することは画材の強みを生かす大きな手助けになりますので、嬉しい収穫です。

なぜ重要色に癖のある色が入っているのか

なぜ光の三原色のうち2色も癖の強い色が入っているのか推測してみます。ここからは個人の勝手な推測になりますが、おそらく顔料(色を決める原料)の原材料が高価さ、耐光性と安全性の確保、汎用性の高さを総合してその色を入れることに決まったのかなと思います。

シアンや緑の原材料の1つのカドミウムは発色の高さと共に毒性が高いと言われています。マゼンタの毒性は分かりませんが自然界であまり見かけないケミカル寄りな色であるように思えます。安全性の確保のために彩度や透明度を落として色を作成しているのかなと思いました。また安価に作れること(高価な透明水彩でもシアン、カドミウムグリーン、マゼンタは比較的高価です。)、工作などの色付けにも不透明な特性を生かして充分耐えうることから、総合的に考えてこの色に制定されたのかなと思います。こう考えると非常に合理的な理由ですね。

(※後日この点から更に考察した内容を書きます。)

実験結果からの感想とまとめ

パレット上で水を含んで濡れた絵の具を水と混ぜていると実際の絵の具の効果よりも鮮やかな発色であるように錯覚しがちですが、今回の実験により明確に絵具の限界彩度が可視化されました。

ぺんてるエフ水彩は12色入りだけでなく、もっと色数が豊富な物もあるようです。手元にはありませんので、いずれ試してみたいと思っています。

今回の実験は以上です。手軽に水彩を楽しみたい方にとって、何かのヒントになりましたら幸いです。

(※この実験はあくまで個人的な感覚から得た感想であり、絶対的な物ではありません。画材の使い心地は描く人、描いた紙、道具、気候などの条件によって意見が異なってくるものです。興味がある方は、ぜひ自分で実験してみることをお勧めします。 )

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?