【183日目】図書館の予約

ご隠居からのメール:【図書館の予約】

それでは、9月21日(火)は午前10時に都立中央図書館、午後2時に浅草寺ということにしよう。浅草寺には駐車場がないので、地下鉄日比谷線から銀座線に乗り換えたほうがよいと思うが、どうか? その場合は地下鉄日比谷線で広尾まで行き、図書館一階ロビーで待ち合わせることになる。

図書館の予約は、それぞれがする。浅草寺の回向は午後2時までに入館の要あり。ランチをゆっくりとるヒマがないかもしれない。

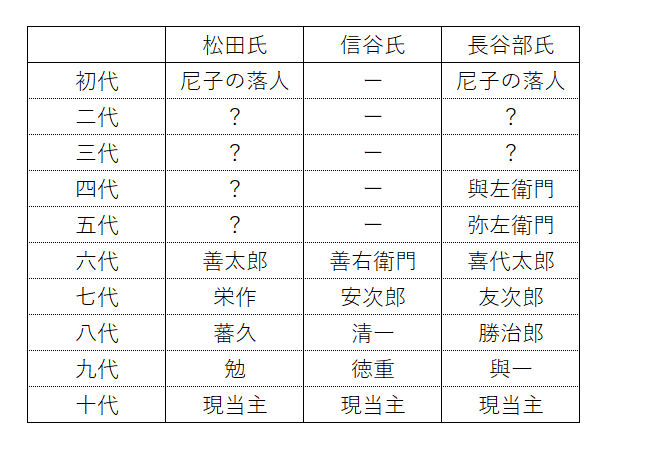

松田、信谷、長谷部という御三家を継承した人物名は次の通り。

松田氏の「?」は江戸時代中期以降でその動静は今のところ霧の中で、謎につつまれている。

村内で「はちまん」以外の有力な松田氏の家の屋号は、「えのく(榎)」「かみいちば(松田製材店)」「しもいちば」があった。

江戸時代なら、彼らの支持がなければ、八幡神社の祭主にはなれないと思う。「えのく(榎)」がスポンサーなら日野系の可能性が強くなるが、厳島神社の神官が八幡神社を奉じるとは思えない。

松田氏が「尼子の落人」ということは認識していたが、長谷部氏がそうだということは知らなかったという信谷清巳さんのコメントは客観的な村人の見方だな。

けっきょく、高瀬長谷部家では與一さんと亀三さんが最後の「尼子の落人」だった。與一さんは天下を取ろうという野心を抱いていたし、亀三さんは自分のことを「摩利支天」の生まれ変わりだと言っていた。二人とも今やファミリーストーリーの物語中の人物だ。

返信:【Re_図書館の予約】

9月21日の件は了解です。15日に予約の電話をしておくよ。

屋号が示すように中世の高瀬村で市(いち)が立っていたとはおどろくね。二十一世紀の限界集落も中世は賑やかな土地だったのかもしれない。

しかし、もし、長谷部氏と松田氏が300年前の1720年頃に高瀬の地へ移住してきたと仮定すると、初代の人物が「尼子の落人」という説は、計算上、成立たなくなる。戦国期を生きた人々の生涯は、十七世紀半ばまでには終焉を迎えているだろう。

細かい情報だが、西谷さんから預かった家系図一ページ目の右端に「1816年(文化13年)6月吉日・西谷信富写之作者」と記載されているのを発見した。

これにより、なかさん、もしくは、伊曽さんが酒代とひきかえに売りとばしたという「家系図」が西谷家にまわったという説は成立しなくなってしまった。まぁ、あとから書くこともできるので不確かではあるが。

しかし、信富さんの左横注記に「伯耆日野郡段塚仁右衛門三男」と記載があった。この言葉だけ見ると、信富さんは、日野の段塚家から西谷家の養子となったのだろう。

そして、信富さんの八代前が長牛之助ということになる。ちなみに信富さんには女子しか生まれず、日野生山村の段塚氏から、七昴右衛門が養子になり、その息子が西谷幾三郎さんとなっている。

なにが言いたいかというと、「尼子の落人」は、輿左衛門さんの十代前くらいでないと話が成立しないということだ。

墓の数からいって、やはり長谷部氏は戦国期に高瀬へ住みついたのだと思う。松田氏については、墓の数を確認してから仮説による結論を出すことにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?