【shadowverse】見るだけで詳しくなれる?!用語解説!

はい、お疲れ様です。うつせみです。

今回は初心者~中級者の方に向けた記事になってます。

shadowverseというゲームはカードゲームなのでカードゲーマーがよく使う用語というのがたくさん出てきます。

それらの意味をなんとなく使ってる人やそもそも意味を知らないよって人が一定数いるように感じたこともあり、今回の記事を書こうと思いました。

それではよろしくお願いします。

用語解説の前に

そもそも用語解説の前に今回の記事の見方に付いて書き記しておきます。

基本的には「用語名」と用語の解説、そして例の3つで構成されます。

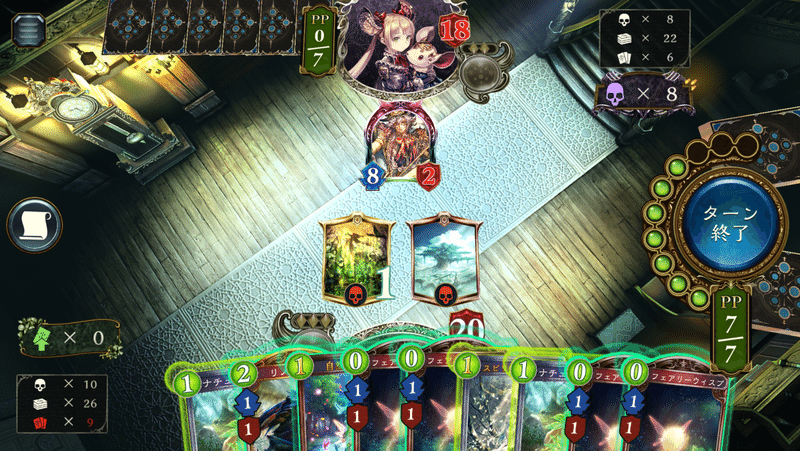

例がわかりにくい場合は画像を交えながら解説していきます。

目次で飛べるので気になるものがあれば目次から飛んでください。

それじゃあスタート!

トップ/山上

1番よく聞く言葉かもしれません。

自身、もしくは相手の山札の1番のカードを指す。

例:相手のトップカードが強くて負けた。

ハンド

自身、もしくは相手の手札のことを指す。

例:ハンド強すぎて楽勝だった。

右手

デッキが右側にあるため、トップから引いてくるカードが強いことを右手が強いと呼ぶ。

shadowverseではデッキ位置は固定なので定着した言葉だと思います。

例:相手の右手強すぎて負けた。

ボトム/山下

トップ/山上の逆で山札の下のカードを指す。

ただしデッキの1番下の札でなくてもボトムという使い回しをするので注意が必要。

例:デッキボトムにキーカード全部埋まってるんだけど。

○○ケア

特定の状況下で考慮しなければならない相手の返し札を考慮すること、もしくはそれを考慮したプレイ。

例:ゼルガネイアケア、復讐ケア

※復讐に入れると黙示録+の動きをされるので敢えて殴らず復讐にいれないこと。もっと徹底するならば体力13で残すといい。

捲る/引く/加える

shadowverseでは全て同義で、デッキからハンドに加える行為は全て引くという扱いになる。

ただしマリガン時に持っていた札と引き直した札は加えたカードにならないため、加えた時にトリガーする能力を持つカードの場合は注意が必要。

例:トップ捲ったらルシフェルだった。

圧縮

デッキの枚数を減らして今後のドローやサーチの期待値を上げるための行為を指す。

デッキが切れることには注意したい。

例:デッキ圧縮手段が乏しいからキーカードが引けない。

ライブラリアウト

shadowverseでは死神のカードを引くことを指す。

デッキ枚数を増やす札が存在しているため陥ることは以前に比べて少なくなったが今でも考えなしにデッキ圧縮する構築などにするとライブラリアウトになるので気をつけたい。

例:相手がライブラリアウトして負けていった。

アド/アドバンテージ/アド得

優位性を指す英語advantageから。

お互いのプレイヤーはゲーム開始時点では大きな優位性の差を持っていないため如何にしてこのアドバンテージを稼ぐかが勝負の分かれ目になる。

また対戦の面以外でも何か少ない投資で大きな利益を得た時もアドという言葉を用いる。

この言葉は様々な言葉につくためその時その時にどういう優位性なのか考える必要がある。

例:手札アド、情報アドなど

ディスアド/ディスアドバンテージ/アド損

アドバンテージの逆、disadvantage(非優位性)から。

アドバンテージの概念を理解していればこの概念も理解できるようになる。

例:相手の大型1枚にハンド3枚も切るの凄いアド損だ。

プール/カードプール

対戦するにあたって使えるカード群のこと。

ローテーションで使えるカードは直近5パックのみであり、これらをローテーションカードプールと呼称する。

またshadowverseはクラスによって使えるカードが制限されるため、クラス専用カードをニュートラルカードを含めたカードをクラスプールとして扱うこともある。

プールは広い、狭いと表現するので覚えておいて損はない。

例:ローテーションで使えるプールがだいぶ変わったから、また構築を見直す必要が出てきた。

空撃ち

対象を指定しなくても使えるスペルを効果が発動しなくても使うこと。

主に手札調整のために行われる。

禁止しているカードゲームも多いがshadowverseでは禁止されていないので有効活用しよう。

例:ハンド調整のために突然の落石を空撃ちした。

スタン落ち

元はMtG用語(ほぼ全ての用語がそうだが…)でスタンダード(shadowverseでいうところのローテーション)から脱落するという言葉から、転じて一定の期間のみのパックでしか戦えないフォーマットから脱落するパックや、そのパックのカード群のことをスタン落ちと呼称する。

例:ついにこのカードもスタン落ちするのか。

壊れ/OP

壊れカード、OPカードとも。

あまりにも強すぎるカードや環境をそれ1枚で埋め尽くしたカードなどを指す。

大抵のカードゲームでは暴れた後制限などを受ける。

例:バハムート

ナーフ

由来はナーフガン(おもちゃの銃)から。

強すぎるカードを弱体化修正することを指し、デジタルカードゲームであるshadowverseだから可能な芸当。

このナーフによってある程度環境のコントロールが出来てしまうため、運営もかなり慎重になる必要がある。

例:このカードは強すぎるからナーフしたほうがいい。

バフ/エラッタ

バフはナーフの対として使われている言葉、弱いカードを強く調整すること。

エラッタはカードが著しくゲームに悪影響を及ぼしたりする場合に調整するという意味のほうが強い。

本来は同義ではないがshadowverseではほぼ同義として扱われている。

例:このエラッタは微妙だ。

シナジー/コンボ

コンボは組み合わせを意味する英語のcombinationから。

シナジー、コンボ共に2枚以上のカードからなる相乗効果で強力な効果を得ることを指す。

特にコンボのほうがパワーは高く、決まったときの費用対効果は絶大なものである。

シナジーはコンボほどパワーは高くないが結果として相乗効果を生み出しているもののことである。

例:このコンボが決まったら絶対勝てる。

ソリティア

語源は1人用ゲームのソリティアから。

対戦相手が居ない状態でゲームを行うことを指し、転じて相手を無視した行動を行うこと。

特定条件下でのみとはいえ、対戦相手からしてみればただ眺めているだけなので決まった場合リタイアすることが多い。

例:魔道具専門店、次元の超越

アグロ

集団での攻撃という英語のaggroから。

アグレッシブから生まれた言葉ではないので注意が必要。

カードゲームでは試合序盤から中盤で勝ち切るデッキタイプを指す。

例:アグロヴァンプ、アグロエルフ

ミッドレンジ

盤面を横に広げつつ、有利を作っていくデッキタイプのこと。

試合の中で苦手な時間帯が少ないため安定しやすい。

例:ミッドレンジネクロ、ミッドレンジロイヤル

コントロール

試合終盤に強いデッキタイプのこと。

その性質上序盤は凄く弱いが除去性能などは高いためミッドレンジ系統のデッキタイプに強い。

例:コントロールネメシス、コントロールビショップ

キャントリップ

メインの効果とは別にカードを引く効果、またはそれらを持つカードのこと。

手札にカードを生成して手札が減らない効果を持ったカードを指すわけではなく、あくまでおまけで1ドローするカードのみを指す。

例:マジックミサイル、星導の天球儀

特殊勝利/エクストラウィン

ある条件を達成した場合に、無条件でバトルに勝利する効果、もしくはルール。

shadowverseには死神のカードを勝利のカードにする効果を持ったカードが存在する。

例:栄光のセラフ・ラピス、《吊るされた男》・ローフラッド

ハイランダー

元はデッキがすべて1枚制限のカードで構築されたデッキのことを指す。

それが転じて同名カードを1枚しか採用しないデッキのことを指すようになった。

shadowverseでは1部ハイランダー特化にしたときに強いカードがある。

例:享楽の支配人・ボルテオ、天界の門

バウンス

自身や相手の場のカードを山札や手札に戻す効果のこと。

相手の高コストカードを戻すことで簡単にアドバンテージを得られる。

例:根源への回帰、タルトマン

バニラ

バニラアイスのようにシンプルという意味から、全く効果を持たないフォロワーのことをバニラカードと呼ぶ。

カードゲームの中にはバニラをサポートするカードも存在する。

例:ゴブリン、ゴリアテ

トリガー

効果を発動するタイミングの総称。

shadowverseでもターン開始時、デッキからドローするとき、特定条件を満たしたとき、ファンファーレ、場に出た時、攻撃時、交戦時、ターン終了時など多岐にわたりトリガータイミングがある。

ターン終了時のトリガー順はリーダー効果から解決され、場のカードは左側から解決されていく。

例:このカードのアタックトリガーは優秀だ。

バーン

フォロワーの攻撃力で相手のライフを攻撃し減らすのではなく、相手のリーダーに直接ダメージを与える効果を多用して勝利する戦術のこと、転じてこのような能力のことをバーンと呼称するようになった。

語源はMtGでバーン能力を多く持った色が赤色だったため、英語のburnから来ている。

例:このカードの謎3点バーンは強い。

ピン刺し

デッキに同名カードを1枚だけ入れることを指す。

2枚以上入れる場合は使われないため注意が必要。

例:このピン刺しのカードが結構えらい。

負け先

ごくまれにあるルールでBO3の初戦で負けた側が先攻の権利を得られるルール。

殆どのカードゲームでは先攻が有利なので負けた側が連続で後攻の場合をなくすための措置。

shadowverseではあまり見ないルールなのであまり覚える必要はない。

例:負け先で先攻貰います。

マナカーブ

shadowverseではあまり気にされないが平均的にXターン目にYのコストが使用できるであろう、ということを表す関数が語源。

ブーストが少ないため意識されにくい要素ではあるが、マナカーブが汚いと想定される動きが出来ずに終わり可能性もあるので気をつけたいところ。

メタ

以前、記事で触れているので多くは書かないが、カードゲームでは特定のデッキやカードに対する対策、そしてそれらを実行することを指す。

詳しくは過去の記事(リンク先)を読んでもらいたい。

例:このデッキは○○に対するメタデッキだ。

ランデス

語源は英語のland destroy(土地破壊)から。

MtGではマナを土地から生み出すため、その土地を破壊することによりマナ不足に陥らせる戦法のことを指す。

そこからた作品でもコスト発生源を破壊する戦法を指し、shadowverseでは破壊ではなくPPを制限する形のランデス能力が存在している。

例:デッドペナルティ

ハンデス

語源は英語のhand destroy(手札破壊)から。

shadowverseでは相手の手札を破壊、即ち捨てさせるカードは非常に少ないが存在しているため、用語解説に一応掲載している。

例:辺獄の悪鬼

リペア

禁止・制限カードとして使用が制限されたカードの代替として同じ特徴の能力を持った別のカードを入れること。

転じてshadowverseではナーフされたカードの代替カードを採用して特定のデッキタイプを環境で戦えるように修正することを指す。

例:このデッキのリペアがまた環境トップだ。

ロック

対戦相手の行動を阻害する行為のこと。

世の中には様々なロックが存在するがshadowverseでは相手が場にカードを出させない盤面ロックが主流であり、稀にアタックロックも存在する。

例:盤面ロックしたおかげで勝てた。

ワンターンキル/ワンショットキル

本来の意味でのワンターンキルとワンショットキルは別物であるがshadowverseでは同じとして扱われている。

ワンターンキルはターンプレイヤー、非ターンプレイヤーに限らず試合開始1ターン目に試合の勝敗を決めることを指し、shadowverseでは絶対に起こりえない事象である。

ワンショットキルは特定のターン、1ターン以内に試合に勝つ方法でありshadowverseではこれらが普通であるがなぜかワンターンキルとして認識されている。

例:リノセウスエルフはワンショットキルが出来るタイプのデッキだ。

丸い/板

安定しているデッキタイプのことを指す。

丸いは角が立っていない、尖っていないことから安定していることを指し、板は鉄板の略で、ハズレがなく、安定していることを指します。

大体どちらも同じ意味合いで使われています。

例:このデッキが今の環境で1番丸いよ。

終わりに

はい、ここまでお付き合い頂きありがとうございました。

今回ご紹介したのはあくまでshadowverseをプレイする上でもしかすると使うかもしれないカードゲーム用語であり、世の中には様々な種類のカードゲーム用語がありますのでもっと知りたいと思った人は各々調べてください。

それではここらで筆を置かせていただきます。

お相手はうつせみでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?