「映画論者論」の距離の貴重さ/三浦哲哉

決定的な映画論のガイドブックが誕生した。これから映画論を学ぼうという初学者にとって必携と言いうるばかりではなく、すでに学んでいたがあらためて入門し直したい、さらに広く深く映画論の知見を得たいと願う者にとってきわめて有用な書であることはまちがいない。

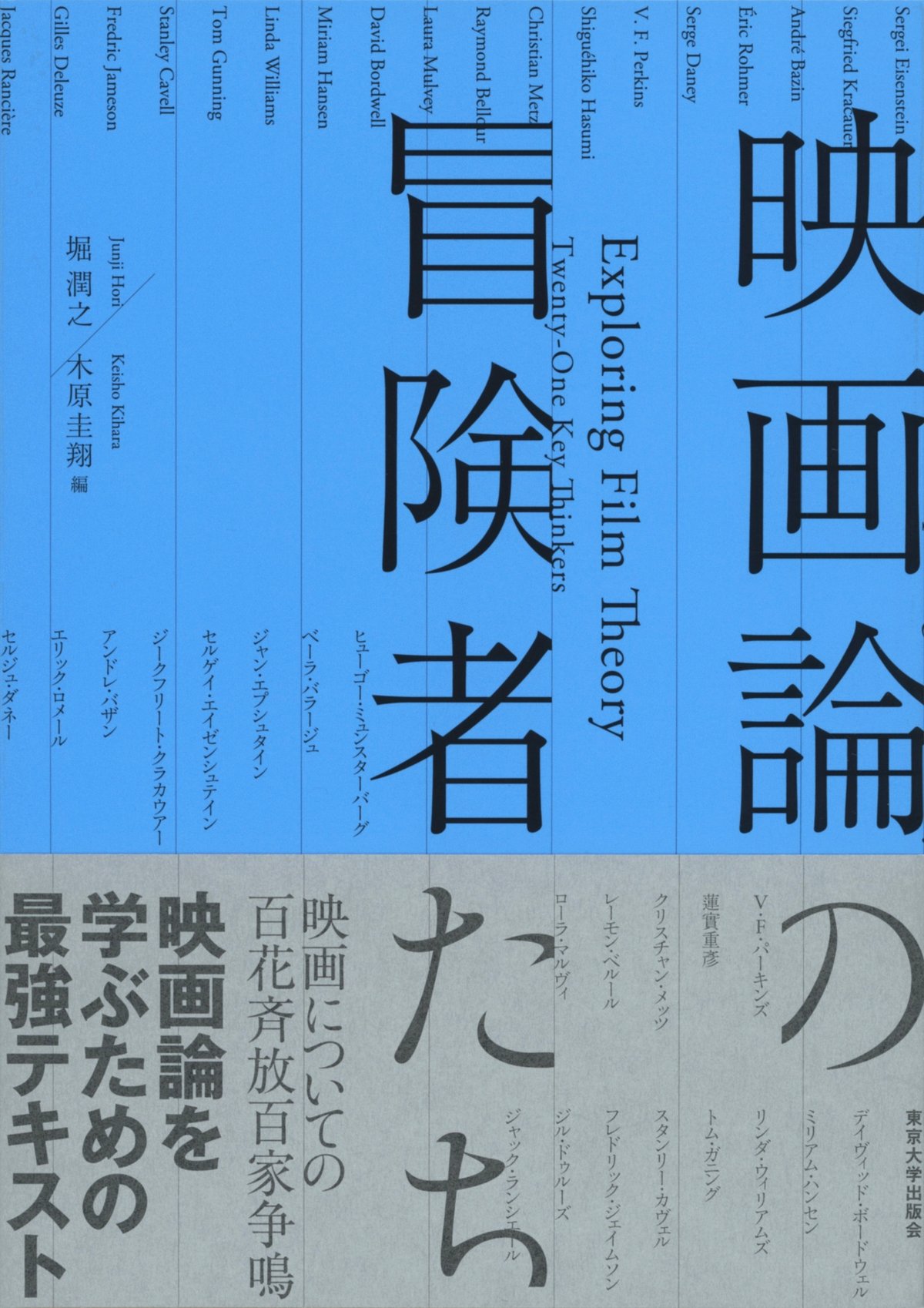

本書が採用するのは、傑出した映画論者を一人ずつ、あわせて21人──ヒューゴー・ミュンスターバーグからジャック・ランシエールまで──取り上げてゆくという構成だ。20世紀の初頭から現在に至るまで、英、仏、露、独語圏でなされた各論者の仕事に通暁する専門家たちが、その核心部分を見事に浮き上がらせる。

斉藤綾子、長谷正人、中村秀之、武田潔、吉本光宏など、日本の映画学を牽引してきた世代も執筆陣に加わり、たとえば映画記号論の創始者クリスチャン・メッツを取り上げる章は彼を直接よく知る武田が担当し、親密かつ繊細な論を展開している。だが、全体のボリュームの比重においては、40代から30代の筆者たちが中核を成す。現在日本の映画研究の層の厚さ、広さを強く印象づける布陣である。

本書が専門的理解を届かせた範囲は広大だ。地理的広がりだけが問題なのではない。19世紀末から勃興したさまざまな知の運動と深い関係を結びながら進展してきたのが映画論の特質だ。認知心理学、言語学、記号論、精神分析、現象学、フェミニズム、構造主義、等々の学問領域が論者たちの思考の背景にはある。広大とはそのような意味も含むが、本書の執筆陣は、それらすべてを個別に掘り下げたうえで、そのエッセンスを読者へ差し出してくれる。歴史実証的な事実関係についても、おしなべて最新の研究成果が踏まえられていることが、細やかな記述から伝わってくる。豊富な脚注、章末につけられた「文献案内」も有用だ。そこから、本論では触れられるだけに留められた論点を、読者各自がさらに掘り進めるための貴重な道標を得られる。

*

本書の可読性の高さについても特筆したい。「可読性」などとあえて言うのは、映画論につきまとう難解さ、可読性の低さの悪評ゆえのことだ。映画が好きになり、理解を深めたいと思い、原理的な考察に触れようとして映画論の本を紐解くも、一向に読み進めることができずに挫折する、というような例を私も大学で数多く見てきた。自分がそうなりかけたこともある。いまは映画論を教える立場上、学生が挫折感を味わわないですむような、ハンディかつリーダブルで内容のしっかりした入門書が欲しかった。それがいまこのように実現された意義ははかりしれない。

本書の可読性の高さは、まずもって、映画論者を個別に取り上げてゆく、人物ベースの構成によるものだ。共編者の堀潤之は「おわりに」で、「列伝」(288頁)的な体裁を取ることで生じざるを得ないかたよりについて言及しつつ、いささかの逡巡があったとも書いている。たしかにもっともだが、この選択で得られた可読性の高さ、というより「面白さ」が、やはり貴重だと思う。

「面白さ」は、タイトルに含まれる「冒険」の一語と関わる。19世紀末に産み落とされた「映画」は、かつて人類にとって未開拓の領域にほかならなかった。映画を愛好し、調査し、それを論じる行為は、多かれ少なかれ冒険と呼びうるスリリングな営為であった。「映画論」という総体があらかじめ存在し、体系化されているとは、本書はいささかも想定しない。そこが、体系性と一般性を志向する「教科書」的な映画論の本との違いだ。それらには可読性が著しく低い本が多かった。

本書の読みやすさは、各章の絶妙な短さにもよるものだ。対象となる映画論者たちの仕事は、それぞれに要約するのが容易ではなかったはずの質量を持つが、限られたスペースの中で、どうすればそのエッセンスを示しうるか。何がいま最もアクチュアルだと考えるか。各章の執筆者がこれらの問いへ応えることを迫られて取るぎりぎりの選択の身ぶりが、本書の文章群に一貫した緊張感を与えている。

各章ごとの論者たちの主張が、それぞれずれていたり、矛盾したり、ときにはあからさまに反目しあっている場合もある。ジャック・ランシエールは、ジル・ドゥルーズの映画論への根本的な批判を提示した。V・F・パーキンズは、デイヴィッド・ボードウェルの理論の行き過ぎた一般性に異を唱えた。蓮實重彥は、アンドレ・バザンを「敵」認定している(長谷による蓮實論とも間接的に関係することだ)。読者からすれば、このような論者同士の相容れなさこそが、最も興味深く、面白い。

共編者の一人である木原圭翔は、「はじめに」において、本書が「地図として利用されること」を意図したと述べる。実際、本書はきわめて有益な地図である。しかし、この地図が、対象領域の全体をフラットに示すそれとして構想されたわけではないこともあきらかだ。各論者は、映画という前代未聞の複雑さを持つ現象を読み解くため、独自の強力な視点を作り出さざるを得なかった。それらがユニークで強力なものであればあるほど、「論」同士の通約不可能性は増す。中村秀之が内在的に読み解くジル・ドゥルーズの映画論は、それを最も徹底させたひとつの範例であろう。「「アントニオーニの定式は、彼自身にしかあてはまらず、それを考えだしたのは彼なのである」(C2:285)。この言葉は『シネマ』のドゥルーズ自身にもあてはまるだろう」(271頁)。

極端に言うならば、本書が提示する地図は、それぞれに通約不可能な、独自の地図作成法によって書かれた、複数の地図のモンタージュである。本書が、教科書的な情報の羅列の退屈さと無縁なのはそのためだ。

だがそれだけではない。各論者の内部にさえも、フラットに一般化することのできない異質な要素のせめぎあいがあることが示される。クリスチャン・メッツは、記号学的観点を導入することで、「その後の映画理論研究に明瞭な展望を与え、人文科学の一翼を担う学術分野としての位置づけを確立した」(138頁)。しかしまた、内在的に作品を読み解く映画愛好家の身ぶりに当初から惹かれながらもそれを自らに禁じるという葛藤を抱えてもいたと武田は書く。自身の中の諸要素の調停しえなさを率直に認め、自ら構築した理論の体系性を積極的に揺るがせる柔軟さもメッツにはあった。同じく、その過度な理論的一般性の外観ゆえにしばしばやり玉にあげられるボードウェルもまた、木下耕介によれば、むしろ「教条主義的」な「大文字の理論」に反し、映画の社会的側面におけるさまざまな数的データ、アーカイブ研究で明らかにされた事実を視野に入れてなされる地道な「中間レベルの調査」(193頁)を志向する点がもっと着目されてよい論者である。ベーラ・バラージュは映画のカメラによる観察の力を称揚し、初期映画理論を力強く牽引したが、彼個人にはファシズムへの否定しようのない傾斜があった。その複雑なスタンスがどのようなものだったかを渋谷哲也は繊細に腑分けしてゆく。

安易な一般化を拒む異質な複数の要素が、さまざまなしかたで、せめぎあい、併存し、重なり合う様態に着目すること。それがミクロレベル、マクロレベルの双方で貫かれる本書の方針である。須藤健太郎はセルジュ・ダネーを論じる章で、彼が用いた「パッスール(passeur)」の語の重要性を強調する。「パッスール」は、二つの異質な領域のあいだにいてどちらにも属さず、一方から他方へと非合法的な受け渡しをする存在のことだ。ダネーにとって映画批評は、そのようなものとしてしかありえなかったことを須藤は示す。川崎佳哉はイギリスの映画批評家V・F・パーキンズを論じ、ある統一的な理論の支えを彼が拒否したのは、映画が「不純」なメディアにほかならないと考えたからだと書く。それゆえ、彼は徹底して経験論的に、細部に注視することから出発する。レーモン・ベルールは、映画とメディアアート、その異質な二つの中間における「絡み合うイメージ」(155─158)に着目し、そこから思考の糧を得たのだと堀潤之は言う。同じく堀はジャック・ランシエールの独創性が、二つの異質な体制──「美学的体制」と「表象的体制」──の「重なり合い」として映画を捉えた点にあると書く。おそらく、まったく異なる論者たちにおいて唯一共通するのは、映画それ自体が孕む異他性から思考を触発されているという点なのだ。

*

最後にもう一度「地図」の語に戻ってみたい。木原は本書の地図としての役割について述べる箇所で、ボルヘスの有名な「地図の寓意」に言及している。

「かつてホルヘ・ルイス・ボルヘスは、現実と完全に一致する原寸大の使い物にならない地図についての魅惑的な寓意を提示したが(ホルヘ・ルイス・ボルヘス、アドルフォ・ビオイ=カサーレス「学問の厳密さ」、『ボルヘス怪奇譚集』柳瀬尚紀訳、河出文庫、147─148頁)、地図というのは世界を縮小・単純化することによってはじめて意味を持つ。それは単にある一つの全体を見渡せるようにするだけでなく、現実を改変することで──あたかも人間の眼では認識できない植物の緩慢な成長過程を捉える微速度撮影のように──、普段とは異なる別の見通しを明らかにしてくれるものである」(1─2頁)。

ボルヘスの思考実験における「原寸大の地図」が引き合いに出されるのは、要約の積極的な意義を最初に示すためである。本書でなされる要約が、実際、いかに平板さを免れているかについてはすでに述べたとおりだ。「微速度撮影」のたとえは、この後、武田によって詳述されるジャン・エプシュタインの映画論──肉眼では見過ごされてしまう世界の運動の諸相を、視点変化、時間尺度の変化によって、映画は示しうる──を予告してもいる。

だがそれらとは別に、「原寸大の地図」には、本書が編まれるうえでの切実な動機が示されているようにも感じられた。映像とテクスト双方におけるアクセシビリティの飛躍的な増大、あらゆる局面における「情報過多」の現状のことである。研究者にとっても、映画の一愛好家にとっても、デジタル・テクノロジーの進展にともなう映像と情報の量的増大がおよぼす影響はきわめて大きい。テクストも映像も、その気になれば瞬時にモニター越しにアクセスできてしまう環境において、「原寸大の地図」はもはや比喩ではなくなった。つまりGoogleマップの実現がまさにそれである。そして、現実の地理だけではないあらゆる領野にGoogleマップの等価物はありうる。

たとえばヒッチコックについて知ろうと思い立つのだとする。いまや、ありとあらゆる方法論と手法とでヒッチコック作品について分析し解説するテクストが日々生産され、その多くはインターネットでアクセスできる。そのときどきで解像度の最も高い映像ソフトが販売され、映画史家の詳細なオーディオ・コメンタリーまで付いてくる。このような状況下、かつてよりも一段進んだ、地図への渇望が生じているのではないか。渇望というより、映像とテクストの膨大な奔流から適切な距離を確保しないかぎり、遭難してしまうという危機意識なのだと言ってもよい。ただし、距離を確保するのだとして、ただ単純に解像度が低かったあの頃に回帰することもまた無理な相談だ。

つまりいま求められているのは、きわめて解像度の高い「原寸大の地図」にさえアクセスしうる環境における、新たな距離化の技法、圧縮と要約の方法である。本書の比類のない価値も、この点に関わる。

本書は「映画」を直接に論じる「映画の本」ではなく、「映画論」を直接論じる「映画論の本」ですらなく、映画論をかつてそれぞれ別個に書いた著者を、さらに別の著者が注釈つきで論じる、いわば「映画論者論」の集成である。この間接性こそが、昨今の映像環境において最も必要な対象との「距離」、および、「要約可能性」を成立せしめる条件なのだ。「映画論者論」において考え出された「圧縮」と「要約」の技法は、難解さを突き抜けて、ため息が出るほど「面白い」文体へと結実していることが見逃されてはならない。木下千花が「スラッシャー」や「ハードコア・ポルノ」を含む「ボディジャンル」研究のダイナミックな進展をすさまじい圧縮度で示すくだりに、新時代の映画研究の有力な指針の一つを見る思いがした。

(みうら・てつや 映画批評・研究、表象文化論)

初出:『UP』593号 (2022/3)

関連記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?