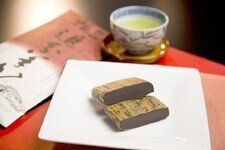

小説咲夜姫に出てくる静岡のお菓子たち

うさぎ餅

うさぎ餅は、今では静岡市にある松木屋さんだけで作られています。たしか昭和の頃には一度完全に無くなってしまい、伊勢丹の働きかけで復刻したとか。今では松木屋さんの本店と、近くの伊勢丹に売られています。

妹は呆れた声で言うと、持っていた手土産をはいと言って甚六の近くへ置いた。

「何だい、これは」

「御裾分けです。うさぎ餅」

「うさぎ餅だと」

甚六が作りかけの竹から手を離したので、小ぶりな手籠の形をせっかく成した物がばらばらと少し解けた。だが意に介せず、甚六は手土産の風呂敷包みを解くのに夢中になった。

「ほう。久しぶりに見るね、これ」

甚六は行儀悪く、それを一個つまみ食った。餅は三個入っていた。

「うん、甘い!」

うさぎ餅は、国に留まらず江戸の東、京都の西まで知られるほど有名で、安倍川餅と追分羊羹と並び駿河三大名物とも称された。駿河は富士山のおかげもあって澄んだ水の豊富な国で、食べ物の品質は総じて良いといわれた。

うさぎ餅を作っているのは富士より海岸沿いを西へずっと渡ったところで、清水と呼ばれる地域にある。餅の生地は薄く作られ、中に小豆餡が目一杯詰められる。天辺に満月を模した丸い焼き印を押すことから名がつけられたともいい、これを提供する茶店が客引きのために軒先でうさぎを飼ったことから名がついたともいった。

(小説咲夜姫6~7P)

しばらく行った所で、かさかさと隣から音がする。見ると、咲代が歩きながら、受け取った竹皮の包みを開いていた。それを甚六もずっと横目で見ていた。

包みからは白くい丸いものが二つ。一つはつるりと丸い形、もう一つはちょっといびつだった。甚六はすぐに正体がわかった。

「右が握り飯。先ほど程の膳の」

咲代へ教えた。

「左はうさぎ餅だ。先日に俺も貰って食った。甘いぞ」

咲代は歩きながらじっと、それを見つめた。この子は何でも見つめるのだなあと、甚六は今さらながら思った。目に映るもの全てが珍しいのだ。さぞ楽しかろうと。

「それな、清水の方で売られている名物だよ。妹の家のとこも一応は、その地に近い。天辺の色は焼き印で、満月を模したそうだ」

甚六はあごでしゃくって天を指した。咲代は見上げた。

「な。月に似ているだろう。風情がある」

咲代は長くは月を見上げず、視線を落とした。そして顔を包みの握り飯へ近付けて、ゆっくりとかじりついた。

「腹が減っていたか」

咲代は頷いた。飯で膨れた頬が、つき立ての餅のように艶を帯びた。

「俺も、人の家の飯というのは苦手だ」

甚六は咲代の頬についた飯粒を人差し指の腹で取ってやると、それを自分で食べた。

(小説咲夜姫75~76P)

小説咲夜姫にうさぎ餅を登場させようと思ったのは、この作品がかぐや姫の話を題材にしているからです。この作品での咲夜姫は月へ帰るわけではないのですが、竹取物語は月を連想させる話なので、趣の一つとして描きました。物語のそこかしこに、咲代さんが月を見上げる場面はあります。

また小説出版後、松木屋さんへは個人的に本を送らせていただきまして光栄です。書店回りの際のお土産用にもうさぎ餅の詰め合わせを買わせて貰い、後日にある書店のお母さんからは「また個人的に注文した」ともいわれました。

一時期、富士宮にうさぎ餅のブームが訪れたようです。ぜひ静岡全土の流行になってほしく思うばかり。

十団子(とうだんご)

十団子は、東海道の宇津ノ谷で江戸時代頃から売られていた団子です。室町時代頃からあったという話もあります。

十団子は一種類ではなく、宮城県塩竈市の名物あられもちも同じようなもので、また名古屋に伝わる藤団子も同じものとされています。

妹は上がり框の円座へ腰を落とした。家の中をまじまじと見回す癖は抜けないらしく、視線が落ち着かない。その余所見の隙に咲代が奥から現れ、茶と菓子を乗せた盆をすっと近くへ置いた。

「あれ、咲代さん。御免なさいね、わざわざ」

妹は振り返って一瞬びくりとしたように見えた。挨拶を述べながら、咲代の顔から足の先まで、目を見張っている。

咲代は会釈と挨拶を返すと、目も合わせずにそそくさと奥へ消えた。立ち居振る舞いは慎ましやかになったが、相変わらず声はか細い。甚六は咲代と寝食をともにするうちに耳が良くなった気がする。

「すっかり持て成される立場になってしまって、嬉しいやら恥ずかしいやら」

妹はたどたどしい手付きで湯飲みを掴むと、口をつけた。持て成しといっても居間にも上げずにいるのはどうかとは思ったが、甚六は鼻でふんっと笑っておいた。少し得意げにもなった。

「今日は何用だい」

ええ、と言って妹は湯飲みを置いた。

「仕事の調子はどうです」

「暮れを越えて気が抜けた。最近は暖かくなってきたから余計に駄目だ」

「まあ、嫌だこと」

妹は口を真横に広げ、呆れた様子で言った。だが真剣味は薄く、また呑気に茶をすすって菓子に目を落とした。

出されたのはここらの名物、十団子である。東海道では知られた銘菓で、尾張の方では違う字を当てて藤団子といった。北東に位置する陸奥の国では、同じ物をあられ餅と呼ぶらしい。

団子だから串に通して売られもするが、一般には数珠を模して、麻糸でつないで売られる。名の通り、十個で一組とした。ここでは、糸からは外されて竹皿に五つ盛られ、竹串を添えられた独特の形で出されていた。

(小説咲夜姫81~82P)

小説咲夜姫では第二章の冒頭で、妹へのもてなしの菓子として出されます。十団子は「子供の病気を治す」「地蔵が鬼を退治した」といった話の縁起物として伝わりますが、咲代さんは臆面もなく糸を解いて団子を竹串に刺して出しました。

このあたり、咲代さんが大きな神様の化身であるような素振りの描写でもあります。縁起物を仰々しく扱うのは人の仕事であって、神様自体が縁起物を大切にするといった行為には違和感もあります。その縁起そのものが彼女なのですから。

追分羊羹(おいわけようかん)

追分羊羹は、静岡の清水の追分に伝わる羊羹です。清水の地方なので実はうさぎ餅とはほぼ同郷にあたり、清水出身の友達いわく「うさぎ餅は何となく無くなり、羊羹が残った」そうな。

「茶でも淹れるかい。そういえば貰い物の菓子などなかったかね」

甚六が努めて明るく言うと、咲代も瞬き一つでいつもの娘の表情に戻って、

「今朝方に出先で頂戴しました、羊羹があります」

などと言った。今朝というと行方不明になっていた折のことである。やはり連れ出されていたかと甚六は知った。

「ああ、良いね。俺が切る。お前は茶を淹れなさい。大事な客に出す時のように心を込めてくれよ」

おどけたように言って立った。咲代もすっと立ち上がり、後について、

「私は甚六様を愛して止められません」

背に告げた。甚六は掻巻を羽織っているせいでもなく、にわかに熱くなった。

「普通は、親子の間柄で愛するなどとは言い合わない」

「ですから私たちは」

「ともかく羊羹をどこに隠したか言え」

そこ、と咲代は竃の隣の桶を指差した。

「こんな所とは油断ならん。さては独り占めするつもりだったな」

大股で進み屈んで羊羹の竹皮包みを拾い上げると、ふふ、という声がした。甚六が振り向くと、咲代はもう真顔になって、茶葉をつまんでは土瓶へ落としていた。

(笑ったのか)

甚六は気もそぞろに、羊羹へ包丁を入れた。

(小説咲夜姫241~243P)

本文の中では「羊羹」とだけ言われますが、まあ追分羊羹と思って間違いないでしょう。

追分羊羹は300年の歴史があり、1695年頃の創業だそうです。小説咲夜姫の舞台は江戸時代中期と書かれますが、最後に宝永大噴火が起こるので1707年から少し前のことです。創業間もない追分羊羹が、咲代さんへの土産として渡されたのでしょう。

その羊羹を咲代さんがかまどの隣の桶の中に置いていた理由は、作者の私も知りません。

蜜柑(みかん)

お菓子とは違いますが、ミカンも出てきます。静岡は実は日本有数のミカンの生産地で、昨年には愛媛県を抜いて日本二位の生産量になりました。

(一位は和歌山県)

厳粛な雰囲気で、宿坊の内装は神社と変わらなかった。柱はいかにも太く丈夫そうで、色は濃く圧迫感もある。

屋内には女と子供が多く、中央の囲炉裏周りに集まっていた。甚六は知った顔もある。方々へ会釈を向けながら、身へ括った風呂敷を手早くほどくと、

「これを皆で」

と、蜜柑を勧めた。ざっと十数個ほど。目に入った人数にも足りなかった。離れにはまだ、独身の女性も多くいるという。

差し入れには真っ先に子供らが興味を示し、集まってきた。礼を言って一人一つずつ大事そうに両手で蜜柑を持っていく。

「少なくて御免な」

甚六は女たちにも謝った。皆の表情は一様に暗い。知った女が近付いてきては、甚六へ改めて挨拶をした。ここにいるということは、家をとりあえず手放したか、手放さざるを得なかったくなったのだろう。対して自分は、と甚六は思う。卑屈になり、いっそのこと皆で不幸になれば良かったとまで思い、気の利いた言葉一つも口に出せず、目を逸らした。

(小説咲夜姫275~276P)

一般的に見られるこぶしサイズのミカンは「うんしゅうみかん」といって、江戸時代に九州で偶然に生まれ、江戸時代中期に岡部町に植えられたのが最初といわれているそうです。岡部町は現在藤枝市に含まれている、かつての宿場町です。

小説咲夜姫では、宝永大地震の後、家を失った人たちを匿っている宿坊へ甚六さんと咲代さんが訪ねる際、土産物として持参しています。この頃には街から避難している人も多く、菓子を手に入れるような余裕もなかったことがうかがえます。