- 運営しているクリエイター

#ブラブラ

〈ブラブラ〉が育まれるまち_東池袋エリアから考える(後編:暮らしのプラスαとしてのブラブラ)|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.10

前回に引き続き、旧日出町界隈を含む、豊島区池袋エリアでコミュニティづくりに携わってこられた中島明氏(としま会議 代表、RYOZAN PARK インキュベーションマネージャー)のヒアリングをお届けする。 前編では、社会実験を行った2018~2019年当時から現在までの4年間、交通のモードの変化や子どもの遊び場の増加など、社会実験でも変化が求められていることが明らかであった要素が、ここに来て次々と実現しつつある状況をお伺いできた。そこには、南池袋公園にはじまり、豊島区が力を入れ

〈ブラブラ〉が育まれるまち_東池袋エリアから考える(前編:住み暮らすことが育むまち)|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.9

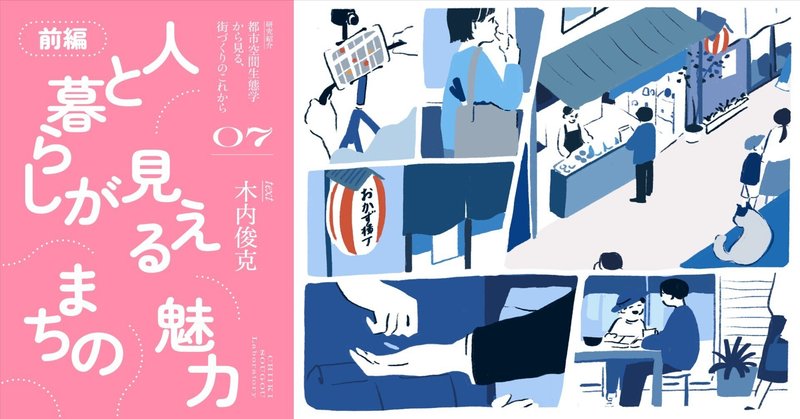

文:木内俊克 〈ブラブラ〉が育まれるまち。それは自転車や歩きでめぐりたくなるきっかけがそこかしこにあって、偶然見かけてついつい寄り道したくなるような場所が、宝探しのように点在しているまち。前回、前々回の記事では、そんなまちの魅力を具体的に捉えるため、都市空間生態学研究で2016~2017年に研究対象とした台東区の三筋・小島・鳥越(以下、三小鳥)を紹介した。この三小鳥、用途地域は「商業地域」で、かつては江戸随一の遊興地・浅草に隣接し、昭和期には町工場とその労働者の空腹を満たす

〈ブラブラ〉が育まれるまち_「三小鳥」から考える(後編:まちの活性化を、点から線で考える)|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.8

前回の記事に引き続き、三小鳥(三島・小島・鳥越)のおかず横丁で焼豚屋を営む遠藤剛氏(株式会社遠藤商店)のヒアリングをお届けする。 前編では、われわれが三小鳥で2回目の社会実験を実施した2017年以降でまちに見られた変化、特にコロナ禍によってまちの人々の視線が外から地元へ再び向けられ、アクションを起こす機運が高まりつつありことや、高齢化とマンション建設によってまちの変化が加速しているが、若い方々の流入でまちに新しい風が吹きつつあることなどが触れられた。 後編である今回は、三

〈ブラブラ〉が育まれるまち_「三小鳥」から考える(前編:コロナ禍が地元を見直すきっかけに)|「都市空間生態学から見る、街づくりのこれから」vol.7

文:木内俊克 前回の記事では、生活者にとってまちの経験が豊かであるということは、まちをブラブラする楽しさがあるということではないかと書いた。 そして一歩踏み込んで、〈ブラブラ〉とは回遊であり、予定された目的の外側にある、偶然やまだ知らない何かとの出会いをもたらしてくれる寄り道や予定変更である、という要点にも触れた。 つまり、そんな回遊のきっかけがそこかしこにあり、予期していない影響を受けられる場所は豊かだと。では寄り道や予定変更といった回遊のきっかけがそこかしこにあるまち