何も語っていない『断絶』について(追悼モンテ・ヘルマン)

(文・絵 牛島弟)

『断絶』は1971年にロジャー・コーマン門下のモンテ・ヘルマンによって制作された、アメリカン・ニューシネマの金字塔的作品である。公開されてから半世紀経つが、これほど与える影響の射程距離の深い作品はなかなかない。ストーリーはあって無いようなモノで、登場人物はドライバー=ジェイムス・テイラー、メカニック=デニス・ウィルソン、ガール=ローリー・バード、そしてGTO役のウォーレン・オーツの4人だけである。しかし、本当の主役はドライバーとメカニックが運転する55年型シェビィ(あるいはポンティアック・GTO)かもしれないし、1971年という時代の空気かもしれない。

原題は「アスファルトの二車線道路」という意味を持つが、「断絶」もとても素晴らしい邦題だ。この邦題をつけた人に心からのリスペクトを送りたいし、なぜこのタイトルをつけようと思ったのかぜひきいてみたい。

注意して耳を澄まして見ると、劇中の所々で音楽が鳴っているのがわかる。わかるだけでも、有名なドアーズの”Moonlight Drive”(この曲の権利関係が難しいので、なかなかリバイバル上映出来なかったそう)、チャック・ベリーの”Maybellene”(歌っているのはジョン・ハモンド)、レイ・チャールズが有名だが元祖はパーシー・メイフィールドの”Hit The Road Jack”、クリス・クリストファーソン、そしてローリー・バードが口ずさむ非常に印象的な”Satisfaction”などである。これらが素晴らしいのは、あくまでもラジオから流れていくだけ、それに合わせて登場人物が口ずさむだけで、シーンの情感を高めるためのサントラ的な扱いは全く使用されていない。ただ単に背後にかろうじて音楽がなっているなぁというように「家具の音楽」に徹していることである。

ここには権力への積極的な反抗もないし、ヒッピー的な無気力さ気怠さがあるわけでもない。そういったドラマ性は特にない。かといって煙に巻くような観念的な言葉を並べて、観客を置き去りにするわけでもない。道中でピックアップしたヒッチハイカーたちに、適当にその場限りで嘘をついて、同じ話題を何度も喋るウォーレン・オーツ扮するGTOは、観客に対し「ああこういう人いるよなぁ」という共感性を得るには十分だし、レースの途中で、若造になめられた態度をとってカッとなった彼に対し、「まあ落ち着いて、ゆでたまごでも食べないか?」とメカニックが言い放つシーンは不覚にも笑ってしまうなど、乾いたユーモアもある。

ここにあるのはただワシントンD.C.まで、車を運転をするという事実だけが(奇跡的なまでに)描かれている。その途中でGTO(ウォーレン・オーツ)と、お互い車両を賭けたレースを始めて、やがてそれも終わり、また元の日常へと戻るという過程がどこか機能的に描かれている。

レースは序盤こそ真剣に繰り広げられるが(そもそも運転手がGTO1人とドライバー&メカニック2人とでは、フェアじゃない気もする)、途中からはお互いの車を取っ替えて走らせたり、GTOがまた随所でヒッチハイカーを乗せたりと、いつの間にかレースの存在は忘れられていく。そもそもこの長距離レース自体も、暇と時間を持て余した走り屋たちが、それを埋め合わせるかのように始めた余興のような体であり、はりつめた緊張感はなく、モンテ・ヘルマン独自のサラッとした描写が続く。終盤になるとドライバーとGTOによるガール(ローリー・バード)の取り合いになるのだが、ガール自体はGTOに寝返っては、またドライバーの元に戻ったりと、終始落ち着かない(というか結局どちらにも関心はない)。最終的に自分に懐いた(と思った)GTOがレースのどさくさに紛れて、彼女と一緒に真夜中の逃避行に走っていくのだが、それ以降の展開についてはぜひとも本編を見て頂きたい。

ちなみに、当座の金稼ぎのためにレースを出る(昼)→その隙にGTOがガールと駆け落ち?する(夜)→ドライバーたちが追いかける→レストランで休憩していたGTOたちに追いつく(早朝)、というようにここだけ時系列がはっきりくっきりとしていき、ラストシーンに収束していくのが印象的だ。

ドライバーはまたその日暮らしの生活へと戻り、食い扶持を得るために、レースへと出場する。気難しい表情をしながら、一瞬だけ窓の外を一瞥する。そこは昼の光に晒された郊外の風景だ。すぐに目の前に注意を戻すと、シフトレバーを握ってから、ハンドルに手をかける。車が走り出し、背後からドライバーを捉えるショットが続くが、やがてスローモーションになり、途端にフィルムが溶け出していき、映画の終わりを告げる。1秒間に24コマと流れ出していく16mmのフィルムが、じんわりと焼け爛れていく。それは時間が、一瞬一瞬の細切れになった「今」が、現れては消えていくだけのようにみえる。そこには未来も過去もなく、それ自体は何の繋がりもない瞬間の「今」が、連続しているように見えているだけである。

あの時ほど「今」を自覚させられる瞬間はない。それは映画を見ていることや、映画的体験を超えて、「今、現在自分はここにいる」というヒリヒリとした感覚に戻っていく。普段何気なく生活していて、時間が過去から未来へと流れることを身体感覚で捉えているが、それもまた錯覚であるということに気付かされる。一寸先は何も見えない、あるのは「断絶」した今という瞬間の単位がパッパッパッと移り変わっていくだけである。

最後に、久しぶりにこの映画を見た時に思い出したのが、以前テレビで見たドキュメンタリーだ。「外こもり」というワードで紹介されていたAさんは、バイトで貯めたなけなしのお金を、より物価の安い東南アジアで何ヶ月か暮らし、金が底をついたら、帰国して金を貯め、また海外へと短期間移住するという生活を送っていた。

テレビ越しでも見ていてわかるほどに、じっとりと粘りつくような暑さのなか、二段ベッドの安宿で特に何もするわけでもなく、虚空を見つめるAさん。観光地に行くわけでもなく、現地の人と交流を深めるわけでもない。ただ日がな一日、あたりをうろついては、夜寝るだけの生活だ。

ある日テレビのクルーがAさんに「これからどうするんですか?」と質問すると、Aさんは何も応えず、じっとカメラに視線を一定に保ったまま、時間だけが経っていった。Aさんは無言のまま、クルーも無言のまま、カメラは視線をそらすAさんを写している。「なんだかどこかで見たことあるなぁ」と考えていると、ふいにAさんのそのうつろな目が、『断絶』のジェイムス・テイラーに似ているように思えてきたのだった。「そっか、ジェイムステイラーみたいだな」と独り言をぶつぶつ言いながら、テレビのスイッチを消すとブラウン管越しに自分の顔が反射して見えた。その目はあのAさんの目と同じように虚ろでおぼつかなくなっていた。

(モンテ・ヘルマン監督が91歳で逝去されたそうです。長い間映画制作に携わることができず、呪われた映画監督とも称されますが、その数少ない作品はどれも独自の視点で語られた新鮮な輝きに満ちています。この場を借りてご冥福をお祈りします。)

牛島兄の『断絶』

今回の弟の文章がほんとうに素晴らしくて、何か書き加えるのも野暮で躊躇いを感じるが、このままだと弟にnoteを乗っ取られてしまうので書く。

この映画は観るまでにかなり時間がかかったのを覚えている。自分がちゃんと意識して映画を観るようになったゼロ年代初頭には、幻の映画扱いだったと思う。確かスタジオボイスのニューシネマ特集でその存在を知って、映画ウォント・リストのトップに入れたはずだ。しかしソフト化されている様子もなく、どうやったら見れるのだろうと何年かボーっとしたのち、国内版DVDのリリース告知を映画秘宝かなんかで見かけた時はマジか!って叫んだ。

弟がそのDVDを買ってくれて一緒に観たが、これは実に、なんて言えばいいのかわからない映画で、そういう映画が大半を占める監督モンテ・ヘルマンのフィルモグラフィの中でもかなり手強い映画だという気がする。後に大成功するミュージシャン、ジェームズ・テイラーが出ているからってそのファンが観ても戸惑うだろう。また、いっときの気の迷いであのチャールズ・マンソンと親交を持ち(もしかしたらファミリーに殺されていたのは彼かもしれなかった)、のちには海で事故により溺死してしまうビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンや、アート・ガーファンクルのガールフレンドであったが、彼と暮らしていた部屋で自ら命を絶ってしまったローリー・バードが出演していることも、観る前は映画になんだか不吉な雰囲気を感じていたが、いざ観てみたらそういうのとも無縁だったりして掴みどころがない。ロードムービーと紹介されるのもよく見かけるし間違いではないと思うが、ロードムービー的な情緒を期待しても肩透かしを食らうだろう。そういう観るものが観る前に抱いている予想との「断然」が激しい映画であろう。

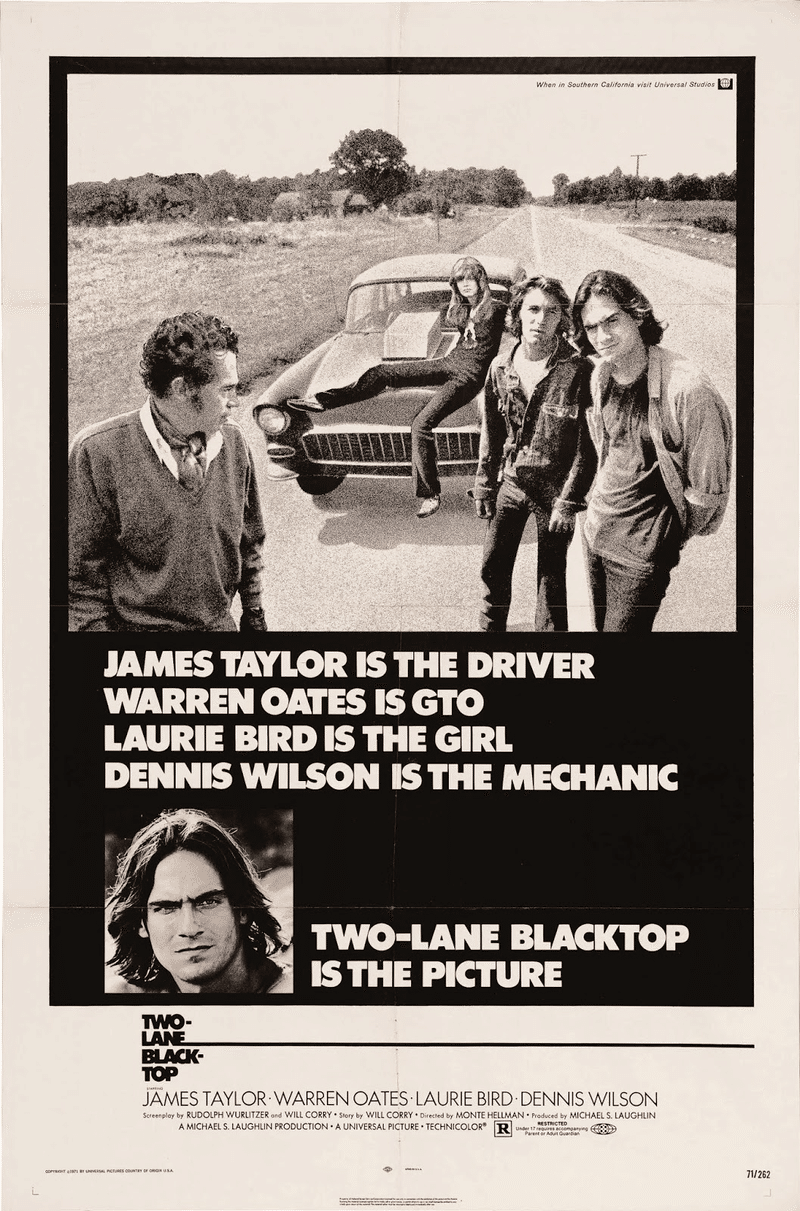

個人的に愛してやまないのがこの映画のポスターだ。こんなにカッコいい映画のポスターもなかなかないだろう。

『ジェームズ・テイラーは「ドライバー」

ウォーレン・オーツは「GTO」

ローリー・バードは「あの娘」

デニス・ウィルソンは「メカニック」

TWO-LANE BLACKTOPは「映画」』

キマってるなあ。惚れ惚れするセンス。そして、この5つの行が要するにこの映画の全てを物語っているのだという気がする。台本が用意されず、役名(というか「役割」というべきか)しか伝えられていなかったという撮影手法が実にシンプルにそっけなく伝えられる。最後に「映画だ」とことわりを入れているのは、「これ映画なの?」と反応する観客に対する明確な答えだ。もちろんこれは映画なのだ。登場する人物たち、それらが収まる一本の映画、全てが記号的に、弟が言う「ただワシントンD.C.まで、車を運転をするという事実」を「奇跡的なまでに機能的に」描く。

なんて言っても最初は僕も戸惑った。結構DVDの値段が高く、弟が気合張って買ってくれたのを2人で観たが、僕自身は「うおお・・・うーん」と反応に困ってしまった覚えがある。弟は「これはすごい映画だ!」と興奮していた覚えがあるが、僕は「(マジで?高い金出したから無理やりいいと思い込んでんじゃないの?)」なんて思っていた。最低の兄。

今回弟の文章を読んで初めてこの映画をちゃんと理解できたと思う。そうか、そういうことだったのか。ほんと、この弟の文章が読めただけでもこのnoteを始めたかいがあった。

つけ加えるなら、初見時思わず「え、終わり!?」って叫んでしまったラスト、フィルムが焼けついて溶けていく終幕は、ポーランドの天才映画監督であり牛島兄弟のアイドルであるイェジー・スコリモフスキの『出発』(67年)のラストシーンと酷似しているのがずっと気になっている。『断然』も『出発』も車のレースを扱っているという点でも奇妙な一致を見せる。是非ともモンテ・ヘルマン監督に聞いてみたい。

なんて書いていたら、ヘルマン監督の訃報が届いて驚いた。個人的には『断絶』よりずっと『コックファイター』のほうが好きだ。闘鶏の世界にハマって身を滅ぼしていく男の淡々とした、どこか滑稽な日常。ラスト近く、関係の冷えた婚約者に「闘鶏の試合を見に来てくれ、俺の生き様を理解してくれ」と懇願する主人公ウォーレン・オーツを、なんとなく同じような境遇にあるような気が、しないでもない僕はどうしても他人と思うことができない。

あの映画の中のウォーレン・オーツはよく汗をかいている印象が強い。

あの汗は知っている。僕も同じような汗をかいている時があるから。

R.I.P. Monte Hellman (1929-2021)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?