『映画世界のダンディ』③ ジャン・ピエール・レオ in 「家庭」 アントワーヌ・ドワネルの文系レザースタイル

数年前のこと。ブレイク中のとある新進若手俳優(男性)の私服がダサいとネットで話題、という情報を見かけた。「ブレイク中の新進若手俳優(男性)」というものは、大概こっちには不愉快なもんでしかないから「どんなもんか見てやれ。そして、センスのなさを嘲笑ってやれ。ヒヒ。」とさもしい心でわざわざ検索して写真を見たら、なんてことはない普通のレザーのライダースを着た芸能人の写真で、拍子抜けした。たしかルイス・レザーの、ちゃんとしたものだったと思う。とくに奇抜でおかしな感じもなく、いいものを普通に着てるように見えた。なんでこれがそんなにダサいといわれてしまうのだろ?と調べてみたら、ネットの人たちにとっては「レザー」のアイテムというだけでそれはもうアウトのものになってしまうようなのだった。

わたしはそれを見てとても悲しいと思った。レザー製品は動物愛護の観点からこと最近ははいろいろな批判があるし、それは今後どんどん大きくなっていくだろう、若い人にはその点で抵抗の多い人も多いのかもしれない。しかしそういうことでもなく、ただ単に脊椎反射的に「レザー=ダサい」ものとして扱われているようだった。

もしかするとレザーアイテムというものは多くの人にとって身に着けるにおいてハードルの高いものであるのかもしれない。恰幅のいいタフ・ガイが着るマッチョなものという偏見が強いのかもしれない。もしくはギャグ的な、ある種の人がそれを着たら、イタいと思われてしまうものなのかもしれない。

それらはすべて間違っています。

そこで今回は「文系のためのレザー・ファッション」を提案したく思い、我らがアントワーヌ・ドワネルに登場願いましょう。

今回紹介する映画はフランソワ・トリュフォー監督の70年作『家庭』。監督のデビュー作であり、世界に衝撃を与えた『大人は分かってくれない』の主人公、アントワーヌ・ドワネルが登場するシリーズ、「アントワーヌ・ドワネルもの」第四作である。監督自身のパーソナリティが色濃く反映されているといわれるキャラ、ドワネル。第一作からずっとトリュフォーの寵児でありヌーヴェルバーグの申し子ともいわれるジャン・ピエール・レオが演じ、監督の分身と言っていいでしょう。『大人は~』から最終作『逃げ去る恋』まで五本もの作品が作られた。

第三作の『夜霧の恋人たち』では軍隊に入ったり職を転々とする青年ドワネルの「修業時代」が描かれていたが、続く『家庭』では前作の終わりでカップルとなったドワネルとカトリーヌが夫婦となり、二人の新婚生活とその破綻が近所のユニークな人々とのかけあいや妊娠・出産などの出来事を交えコミカルに描かれる。

前作では就く職すべてにおいてドジやってクビになるダメな男ドワネルだったが、今作でもそこは変わらず、結婚してもいまいち大人になりきることができないモラトリアム青年のままで安定したダメっぷりを見せつけてくれる。演じるレオは撮影時26歳。この年齢がそのまま劇中のドワネルの年齢とみていいだろう。青年という時期の終わりが始まってきた微妙な時期です。結婚して落ち着くのかと思いきや、チェロの先生である妻・カトリーヌと、その裕福な両親の援助に頼りっきりの、甲斐性のないドワネル、これじゃまずいと見つけた仕事が外資(アメリカ)系水力会社。え、すげーじゃん。と一瞬思うが、蓋を開けてみれば顧客に向けてのデモンストレーション用ディスプレイでラジコンの船を操作する仕事という・・・。ちなみに、この映画を観たとき自分も無職で、どんな仕事が自分に合っているのかさっぱりわからず悩んでいた時で、この仕事ならできそう、やってみたい、もうこれしかないんじゃないか?と思った。そのくらい追い詰められていた・・・。暗い時期だった・・・・。

・・・映画に話を戻しましょう。そんな遊びみたいな仕事をたらたらやりながら、会社に視察に来た日本人団体のうちの女性キョウコ(ピエール・カルダンが来日した際に見初めその後パリコレで起用した日本人モデル・松本弘子が演じる)となんとなく恋仲になり、彼女のアパルトマンに入り浸ったりする。自分には何かあるんだ、僕はそのうち作家になるんだ、なんて考えていたりする。ああ、37歳になって見返すと、愛をこめてブン殴ってやりてえ、ドワネル。

そんな、大人になれないドワネルのこの映画におけるファッションは、シリーズ初のカラー作品ということもあってかとても鮮やかで印象に残る。

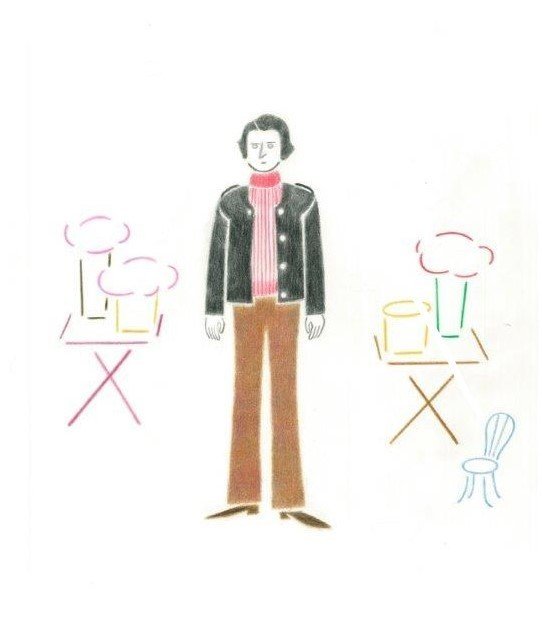

登場の時からすごく鮮やかだ。目をひくのがオレンジ色のタートルネックのセーター。それにエポレットの付いた黒いレザーのジャケットを合わせている。ゴツい、タフなアイテムと思われがちなレザーがぜんぜんそういう風に見えない、かえってフェミニンな印象すら与える、粋な組み合わせ。なるほどこういう風に着ればいいのかと、これなら俺も着ていいじゃないかと、大いに感銘をうけ、自分もすぐにまねするようになった。

なんてさらっと書いたが、自分はその時までレザーアイテムは鬼門で、絶対に似合わないと思っていたからさわろうとも思っていなかった、というのは高校生の時の哀しい、トラウマのような体験があったからなのだった・・・・(興味のあるかたは牛島兄弟「だれかの映画史」をぜひご覧ください)。そんなトラウマをあっさり克服できたのはこの映画のおかげだった。ありがとう、ドワネル。

タートルネックはもともと漁師の防寒着で、これまたタフな男のアイテムだったのだが、のちにパリの実存主義者やビートニクの若者が好んで着たり、インテリや芸術家が好むアイテムへと変わっていった。レザーとの組み合わせだと60年代の終わりから米国で高まるブラックパワー運動をけん引した、ブラックパンサー党員のスタイルも思い出す。黒いタートルネック、黒いレザージャケットに黒いベレー。屈強なパンサー党員がタートルネックを着ていると、知的なタフネスというか、我々は理論も肉体も武装している、我々はやっかいだぞ、という、スタイルによる白人社会への強い意思表明になったのではないか。黒人ミュージシャンにもタートルネックを好んだ人は多い。シカゴのカーティス・メイフィールドの姿を頭の中で思い浮かべるとき、彼はいつもタートルネックを着てこちらに向かって微笑んでいる。痩せていても、ゴツくても、タートルネックのニットはその人の身体をより美しく見せる。

ドワネルのスタイルに話を戻そう。明るい色のニットはこのころのフランス映画を観てると男性もよく着ている印象があるので、特に珍しくはないけど、それとレザージャケットというのが、手垢のついた言い方になるがまさに「エスプリ」って感じ。アートや音楽を愛する繊細な文系男子のレザースタイルである。

重要なのが彼の着ているのがシングルのジャケットだということだ。これがたとえばダブルのライダースだったりしたらかなり違う気がする。第一回で書いたアラン・ドロンのトレンチ・コートに引き続き、ここでもわたしは文系の男が、ヘタレが、ナードが着るべきはシングル!と主張したい。

この映画の中でもうひとつ印象的なレザー・ファッションが先ほど触れたドワネルの浮気相手の日本人女性、キョウコ(松本弘子)のレザー・スカートだ。登場時は和服でおしとやかな印象から一転、彼女のアパルトマンをドワネルが訪ねるシーンでは活動的な黒いレザーのミニ・スカート(しかもグロメットつきで、とてもフェティッシュ)に黒いベルト、黒いニットに、黒ずくめの恰好で、まるで峰不二子のようで実にかっこいい。おそらく全部ピエール・カルダンだろう。恋愛にも積極的で、ドワネルが既婚者であることを知ってか知らずか、そんなことどうでもいいという風に無表情でアタックする彼女の姿は強烈に印象に残る(ドワネルを家に入れるためにルームメイトを追い出す!)。公開当時、彼女の描写が問題になり日本公開が見送られた、というのを昔どこかで読んだ記憶があるのだが、今回いろいろ調べてみてもソースは発見できなかった。また、トリュフォー自身がこの日本女性描写が偏見に満ちており、『家庭』を失敗作とみなしていたという話も見かけた。トリュフォーが問題としたのはキョウコがドワネルを愛するあまり「一緒に死ぬ」とか言ってしまう、今風に言うなら「重い女」とか「メンヘラ」ぽいところだろうか。おそらくトリュフォー的には主君に殉ずるサムライ女性みたいな描写を意識していたのだと思うが。それでも、結局キョウコは自分とのディナーを中座しカトリーヌに電話をかけてばかりのドワネル(最悪だなこいつまじ)に愛想をつかし、「勝手にしやがれ」(もちろんトリュフォーと犬猿の仲だったあの監督の作品名から)という日本語のメモを残しさっさと消えてしまう。彼女は「サムライ女性」ではないことがわかる。

いまだに欧米人男性は日本女性がおしとやかで従順だという幻想を抱いているのを考えると、自分本位で行動するキョウコの姿はとても斬新で新しく、実にピエール・カルダンの衣服的で、もし当時公開されていたら勇気づけられた日本人女性もいたのではないかと思う。

そんなキョウコに対し、今回この映画を観なおしたら アントワーヌ・ドワネルは思った以上に古臭く感じた(まあ実際に古い映画だから仕方ないんだけど)。シリーズの中でも特にこの映画で顕著に見られる、男はいつまでも子供で、妻はそれに翻弄されながら母親のように見守る(わーがまーまは、男の罪、そーれーをー許さないのは女の罪〜とチューリップの歌が流れだします)、というのは、時代遅れなものに感じるし、もっというと見ててちょっとキツいなと思う。ただやはりこういう男もそれと一緒にいる女性も一定の数でどの時代にもいるだろうという気もするから、やはりどこかの水力会社でドワネルは今日もラジコンの船をぼんやりと運転しているのかもしれない。

映画の終盤でドワネルとカトリーヌは別居するが、ラストシーンでは何食わぬ顔で冒頭と同じように二人で出かけようとアパルトマンの入り口で大騒ぎしている。復縁したのか、ドワネルが子供に会うために顔を合わしているくらいのことなのかはっきりと描かれないが(気になる人は次作&最終作「逃げ去る恋」もぜひ)、その2人の様子を見ながら隣人の熟年夫婦が「あの2人、やはり愛し合っているのね。」とコメントして、映画は終わる。

まあ、愛し合っているなら、こちらがなんか言うのも野暮ってものだ。勝手にやってくれよ!おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?