公認心理師カリキュラム等検討会を振り返る(第1回:平成28年9月20日)【前編】ー開幕ー

この前、公認心理師試験の受験資格について書きました。今度は試験の中身や教育カリキュラムがどう決まったのかを見ていきたいと思います。すでに出来上がって実施されているものではありますが、その過程の議論を振り返ると、公認心理師というものが何を目指しているのかが見えてくる、確認できるかなと思った次第です。

本稿から、平成28年(2016年)9月~平成29年(2017年)5月に行われていた公認心理師カリキュラム等検討会(ワーキングチーム含む)を1回ずつ振り返りたいと思います。

提示する資料については厚生労働省HPで議事録と資料が公開されているので、それを用います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_380707.html

公認心理師カリキュラム等検討会 始まる

平成28年9月20日(火)10:00~12:00

永田町にある全国町村会館2階ホールBにて初めての会合が開かれました。

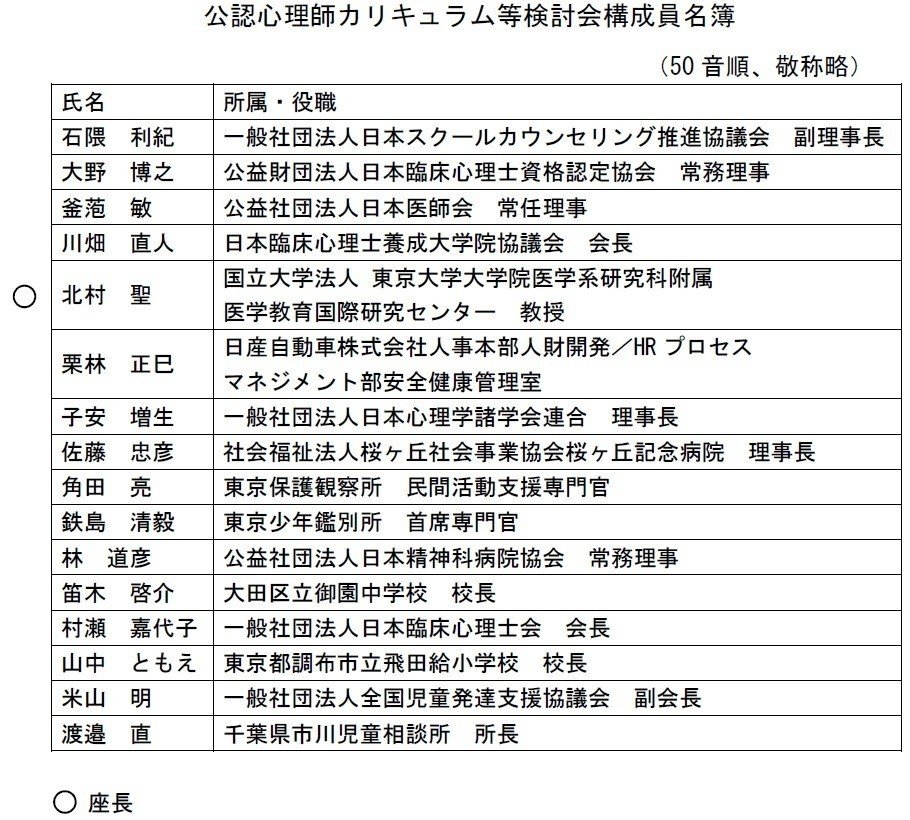

最初なので、構成員名簿を提示します。

なお、今回は笛木委員、渡邉委員は欠席でした。

議事に先立ち、藤原文部科学省初等中等教育局長、堀江厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から挨拶がありました。

藤原局長挨拶要約

昨今様々な分野で心理学の専門的知識と技術を有する心理職に対するニーズ、期待が高まっている。例えば教育分野。いじめや不登校など、学校における生徒指導上の喫緊の課題として、スクールカウンセラーはとても大きな役割を果たしている。

公認心理師の活躍の場は、学校を含む様々な現場が想定されている。その資質や能力を担保する大学院のカリキュラム、国家試験の内容について、是非とも現場のニーズに対応できるようによろしくお願い申し上げます。

堀江部長挨拶要約

関係者の長年の懸案・要望があって、昨年議員立法で公認心理師法案が衆議院、参議院とも全会一致をもって成立した。

心理職の国家資格化ということで、業務の適正化を図る、それから国民の心の健康の保持増進に寄与するという目的の実現に向け、またその仕事に携わる方の意識のさらなる向上ということも十分に期待できる。構成員の皆様方に御協力お願いしたい。

その後、出席構成員の挨拶、文科省・厚労省からの出席者の挨拶と続き、検討会の趣旨、公認心理師法の概要説明がされた。その際、北村座長から検討の先立っての確認がされた。

北村座長の確認(森公認心理師制度推進室長が回答)

Q.名称独占だが、心理士の「士」は使っていいか。

A.心理士の「士」は使用可能。

Q.技能試験も計画されているか。

A.試験のあり方についてもこの検討会で検討していただく。

Q.カリキュラムを作ってそれで教わったことを試験するのが正当なルールのようだが、医師の国家試験ですが、国家試験に出るから教えるみたいな。評価のほうが教育をドライブすることがある。この委員会は両方を検討し、一番いい教育課程と評価法を決めるという認識でよろしいか。

A.はい。

Q.経過措置で、現在働いている方に関しては受験資格等を認めるのであって、無試験で公認心理師になるルートはないという理解でよいか。

A.無試験で公認心理師になるルートはありません。

検討会で議論すべき内容

続いて、松本精神・障害保健課主査から検討会で議論べき内容について説明があった。

1.公認心理師のカリキュラムに関する基本的な考え方

心理師に求められる役割、必要とされる知識及び技術。

2.カリキュラム

公認心理師となるために必要な科目、大学及び大学院における必要な科目と経過措置における必要な科目。

3.大学卒業後の実務経験

範囲、実施施設や期間等。

4.国家試験

試験科目、基本的な事項、具体的には出題形式、時間、問題数。

5.現任者

範囲とその者が受ける講習会の内容等。

6.その他準ずるものについて

現任者についての確認

北村座長からの確認がいくつかありました。

Q.現任者の定義、臨床心理士の資格を持っているなら、すっと分かるけど、心理士としての業務はしているけれ、余り聞いたことのない資格とか、そういうのはないですか、大丈夫ですか。

松本主査.現任者の範囲についてもこちらの検討会で詳細を詰めていきたいと思います。

Q.他の資格で、現場でリーダーとして一生懸命やっている人が、試験で落ちたりして大騒ぎになったことがあった。講習会と資格、科目の免除とか、現任者に混乱を起こさず、されどしっかりした資格認定、そのバランスは非常に難しいと思うのです。よろしいでしょうか。

大野構成員.現任者が公認心理師を取れるようにするには、臨床心理士有資格者の公認心理師受験資格の読み換えということが、避けて通れないと考えている。臨床心理士資格認定協会としてはその他のその者に準ずる者として、臨床心理士有資格者の読み換えをまず優先して御検討くださいますようお願いします。

佐藤構成員.現に代表的な心理学会のそれぞれが資格を持っているので、どこまでが範囲になるのか。今後の進め方の中で、ある程度の線引きは有り得ると思う。どこの現任のどの資格を、まず優先してというのはちょっと一概にはいいにくいと思う。

議論に進んでしまいそうなので、北村座長が制止して、今後の議論の進め方の確認に移りました。

今後の議論の進め方

松本主査が今後の議論の進め方についての説明、提案がありました。

1.カリキュラム等の内容を検討するに先立つ事項

⇒公認心理師に求められる役割、知識、技術がどのようなものかを、今回、また次回の検討会までに、今の臨床心理技術者の現状等を踏まえて整理する

2.具体的な必要な科目について

⇒検討会の下にワーキングチームを設置して、ワーキングチームにおいて素案を整理の上、本検討会において取りまとめを行う

3.検討会全体のスケジュールについて

⇒今月と来月でこの検討会を2回程度開催の後、ワーキングチームを年明けまで6回程度開催し、そこで素案を整理した後で、平成29年3月までにこちらの検討会を2回程度開催し、年度内に報告書の取りまとめを行う

北村座長からの進め方のポイント整理

上記を受けて、北村座長がポイントを2つ示しました。

1.役割、知識、技術について

公認心理師のカリキュラムのための根本的なところを考える。学校心理士や産業心理士とかいろいろとあるが、その根底というか基本になるのが公認心理師。そこから議論をしていただきたい。

医療現場の教育ではアウトカム・ベースド・エデュケーション、アウトカム、出来上がりを見て教育、カリキュラムを作る。単位を集めて、30単位集まれば卒業。そうするとジクゾーパズルのピースは30個集まったけれども絵にはならないと。そうではなくて、例えば公認心理師はこういうことを知っている、こういうことができる、こういう心を持っているという出来上がりを考えて、それをカリキュラムに落とし込んでいく。何はともあれ患者の話が聞けるとか、患者に対して共感できるとか、そのような根本的なところから考えていただいて、それをカリキュラムに落とし込もうという発想だと理解している。

2.スケジュールについて

カリキュラムの他に、実務経験の範囲、現任者の範囲、国家試験、現任者の講習会の内容と時間数等々検討する問題は多い。極めてタイト。

ただこういう資格だから、後世から、あの資格取っても仕方ないよねなどと言われたら大変。やはりあの資格はしっかりした、いい資格だと、あの資格を持っている人は立派な人だと言われるようなカリキュラム、試験を作りたいと思っている。

公認心理師に求められる役割、知識、技術について

松本主査から説明がありました。

法に規定された公認心理師の定義、業として行う行為について、活躍すると考えられる主な活動領域について。

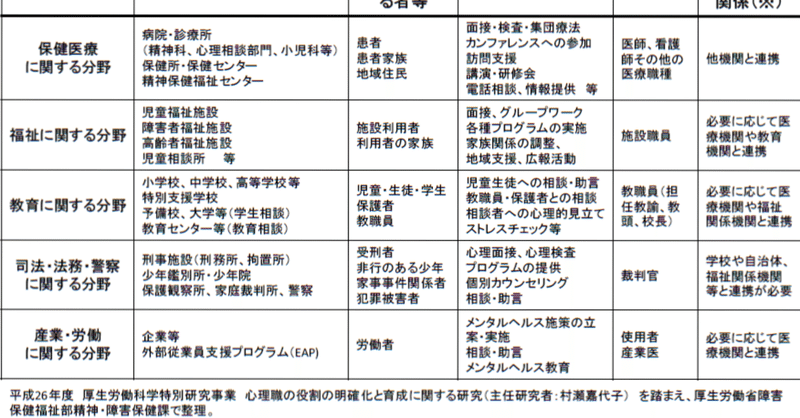

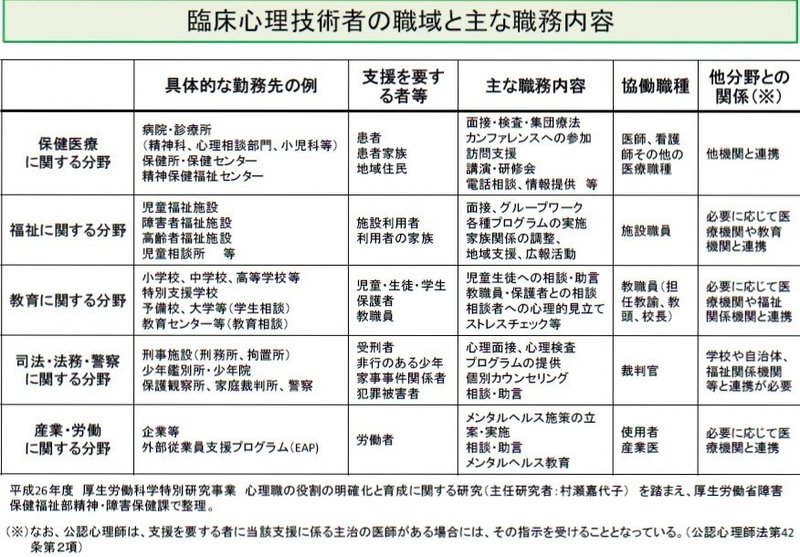

主な活動領域については以下の表が示されました。

北村座長の「独り言」

この後、各構成員の5分間発言に移りますが、その前に以下のやり取りもありました。

名称独占資格である公認心理師の意義について考えるのに有益なのでここにも触れておきます。

北村座長.臨床心理士あるいは学校、それから産業心理士、産業カウンセラーなどの資格は、公認心理師の資格を持つ者に、今後変わるのか。

森室長.公認心理師はあくまでも名称独占の資格。それぞれの資格と並んでいくものと考えている。

北村座長.そうすると、公認心理師とは何かということになるかもしれないですが。 先に行きますが…

佐藤構成員.公認心理師は何のためかと。学校関係あるいは臨床心理士でも特にそれを前提としないのであれば何のためか、と独り言で、それは我々に問いかけたのでしょうか。

北村座長.独り言です。

佐藤構成員.採用する側としては、公心理師を取られていて、そこで一定の標準化がある方だと。その上にそれなりに医学関係の専門医と同じような二階建てのようなことも今後議論されていき、その公認心理師を持っていない方について、採用する側としては少し不安が出てくる。先生が独り言をおっしゃったので、すみません。

北村座長.独り言に反応いただいたので、みんなで出来上がり図を共有したい。医師の場合、例えば外科の専門医を取って、その上で心臓外科や消化管外科などという専門分野に分かれていきます。外科医としての基本、その前に医師免許という医師としての基本を抑えて、医師として最低限のことができるようにという研修で医師にして、それから外科の専門医にして、それから心臓の専門医になるというような段取りが出ている。

心理師に当てはめるとすると、公認心理師というのは、心理を扱う人はみんな持っていてほしい資格のように思いう。過渡期で年齢の上の人は別として、新しい人ではやはり公認心理師を持った上で、産業だ、やれ学校だ、いろいろな所へ流れていって、専門を極めてもらうという流れがしっかりできるほうがいいのかな、と思ってつぶやいた次第。

この後、構成員の5分間発言に続きますが、各構成員それぞれが公認心理師への期待を5分間(かどうかは議事録からは分かりません。超過している方もいるでしょう)みっちりと語っていて文字数も多くなるので、【後編】に続くことにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?