【麻雀】受け入れ枚数の基本 中張牌の孤立牌は偉くない

麻雀をしていると

「愚形だから辺張と切り出した」や

「両面が欲しいから中張牌の孤立牌を持ってる」

なんて人が多いのですが基本的には孤立牌は別に両面になるわけじゃない

ということを理解して愚形を崩すという考えを捨てましょう。

今回は以下の項目で搭子(ターツ)の基本的な考えを理解しましょう。

搭子の基本の形

フォロー牌の基本

辺張・嵌張と孤立牌

一つ目に

搭子の基本的な形を出します。

これを理解していないと後々わからなくなるので

復習の意味でも確認をお願いします。

両面(りゃんめん)

中張牌の連続する牌の並びのことを指します。

辺張(ぺんちゃん)

19牌を含む連続す牌の並びのことを指します。

嵌張(かんちゃん)

一つ飛ばしで、間の牌が入ると面子になる並びのことを指します。

対子(といつ)

同じ牌が2枚ある状態

例外として槓子(かんつ)

同じ牌が4枚ある状態でこのままでは面子にならない。

麻雀の基本は

順子(連続する数字の牌の面子)

暗刻(3枚同じ牌の面子)

順子と面子を組み合わせて4面子と雀頭(対子)を作るゲームです。

34種類ある牌を1枚引いてきて面子を作るので

常に欲しいところの3%を手繰り寄せるか

1種類狙いの3%から2種類狙いの6%、さらには……と

確率を上げていくことで早くすることができます。

それであれば

「全部両面にすれば2倍の6%にしていけばいい!」

なんて考えに至りそうですがそのためにフォロー牌があります。

二つ目に

フォロー牌の基本についてです。

両面の受け入れは何になるでしょうか。

連続する数字なので1・4の8枚が受け入れとなります。

または

ここに対子が組み込まれると受け入れ枚数はどうなるでしょうか。

受け入れは1・2・4の10枚になります。

例で言えば上の1・4に加えて二萬の暗刻が追加となるので

自分で持っている2枚に残っているのがあと2枚あります。

両面であれば1/34種類×2枚の約6%ですが

言い換えると1/(34種類×4枚)×(2種類×4枚)になります。

計算は変わらず約6%です。

これにより10枚になると

1/(34種類×4枚)×(2種類×4枚+2枚)なので約7%に上昇しました。

「そんなに差がないじゃん」と声が聞こえそうですが

嵌張待ちに比べて1.5倍近く面子になりやすいと考えると早くなった気がしませんか。

両面にフォロー牌だと少しもったいないと思いますので

辺張・嵌張のフォロー牌を入れるとどうなるでしょうか。

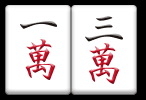

一萬二萬の辺張のみでは三萬の4枚しか受け入れがなかったのが

一萬の2枚を入れることで6枚の受け入れがあります。

辺張の1/(34種類×4枚)×(1種類×4枚)の約3%から

フォロー牌の6枚になると

1/(34種類×4枚)×(1種類×4枚+2枚)なので約4.4%に上昇しました。

受け入れ枚数が1.5倍になったので当然確率も1.5倍に上昇します。

ただの嵌張よりも面子になりやすそうに感じないでしょうか。

例えると愚形の3向聴とフォロー牌のある良形3向聴で受け入れ枚数がどれくらい違うか考えてみましょう。

配牌でこれが来たら重いなあと思いますが3向聴です。

北を雀頭とすると最短で和了に必要な牌は

以上の4種類16枚のうち3枚で聴牌になります。

手牌があるから違うえで超概算になりますが

16枚/136枚の役11.8%が有効牌となります。

フォロー牌のある良形の3向聴の場合

三色同順の見える手ですが仮に二萬を雀頭とすると受け入れは

以上の9種類32枚のうち3枚で聴牌になります。

同じく超概算で

32枚/136枚で役23.5%の愚形よりも2倍の受け入れがあります。

同じ向聴数でも和了に向かえそう・向かえなさそうがあることが見てわかります。

先ほど嵌張が両面になった6%と嵌張がフォロー牌をつけて4.4%になったものを組み合わせると

10%の開きがあることがイメージできたと思います。

なので全局参加型だと不利になる場面も多にしてあるということを頭に入れておかないと

追いかける場面で不要な振り込みをして

運の悪さを嘆くことになるでしょうが

実は向聴数と受け入れの広さでこれだけの差があることを理解すると

当然のことだったんだとメンタルを傷つけることも少なくなると思います。

もちろん実践では確率の壁なんて軽く超えて不遇な場面は多くありますので確証できるものではありません。

ですが、長期間で安定した麻雀をするには必要になりますので搭子の形は理解するようにしましょう。

三つ目に

辺張・嵌張と孤立牌についてです。

冒頭にも書きましたが2面子ぐらいできていて5ブロックしかない場面で

孤立牌を抱えて辺張を切り出す人がいます。

その孤立牌本当に強いのか考えてみましょう。

孤立牌が先ほども書いた通り辺張・嵌張の受け入れは1種類となるので約3%です。

ど真ん中の中張牌(3~7)の孤立牌があるとすると

両面になる確率はその隣なので約6%です。

もちろん嵌張も2種類あるので愚形で搭子になる確率は約6%です。

つまり搭子になるだけでまず役12%の確率になるので

辺張と同様の形に行き着くのに何順もかかってしまいます。

仮に良形を引く約6%の後にその両面を面子にする確率は

当然両面なので2種類の約6%となりますので

二順以上かけて約0.36%に向かっていることになります。

場面により辺張を払って受け入れを広くすることはありますが

ブロックが固まってドラもあるような場合には愚形であろうと最短を取るのが速いのがわかります。

この上でフォロー牌を入れると両面に匹敵するような良形にかわることを考えると

辺張・嵌張を簡単に切り出すようなことはなくなるのではないでしょうか。

もちろん17順か18順しかない麻雀の試行回数で1%も3%も誤差だという人もいると思いますが

長く麻雀するのであれば少しでも確率をあげるのがデジタルなのでご理解ください。

もちろん高打点を狙える役に絡めた孤立牌は大賛成なので

別の機会にその孤立牌なんのために残すのかを書けたらと考えてます。

いかがだったでしょうか。

愚形のイメージが少し変わったでしょうか。

ただ良形を目指すのではなく愚形を無駄にしないフォロー牌を大事にした打ち回りに役立てばいいかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?