オイラの音は聞こえてるかい?【ナズナ】

こんにちは、うりぼうです。

今回は「ナズナ」をご紹介します。

身近な植物ですのでみなさんの知識も豊富だと思います。身近すぎて興味のある方も少ないかな、とも思ったのですが、記事にすることで私も勉強になるので取り上げてみました。もし、「ナズナ」についてこんな話もあるよ!っていうことがあれば、コメントで教えて頂けると嬉しいです(#^^#)

親しまれている春の野草

『春の野草をいくつか挙げてみて』と質問した時、この「ナズナ」は結構上位にランクインするのではないかと思います。

勝手に予想をすると、一位は「タンポポ」かな?あとは、「オオイヌノフグリ」や「ホトケノザ」「菜の花(セイヨウアブラナ)」辺りは強そうです。

そんな春野草代表の一つ、「ナズナ」はアブラナ科ナズナ属の植物です。先端に白い四枚の花弁を持つ小さな花の集合体をつけます。その下からは枝のような形状で、種の入るハート型の果実をつけます。

そういわれてみると、「菜の花」も一番上に花があって、種が枝のようについていますよね。親戚であれば納得です。

「春の七草」のひとつでもあり、クセも少なくおいしく食べられる野草だそうです。(私はまだ食べたことはありません...)。薬用として利用されることもあるそうで、万能の植物ですね^^

ハート型の持ち主

「ナズナ」の種が入っている部分(果実)がハート型になっているのはみなさんもご存知だと思います。これは日本の「ナズナ」に多い形だそうで、ヨーロッパではまた違う形が多いのだそうです。

そしてこのハート型は一つの種ではありません。熟した時期に開いてみると、中には種が複数個入っているのが確認できるそうですよ!(見てみたい...)

果実がハートではなく、丸い、相撲の軍配の様な果実を持つものもいます。こちらは「グンバイナズナ」という別の植物で、アブラナ科グンバイナズナ属に属しています。私は見たことがないのですが、「ナズナ」に比べるとすこしガッチリした様子だそうですよ。

愛称「ぺんぺん草」

「ナズナ」は「ぺんぺん草」の愛称でも親しまれていますよね!「ぺんぺん草」の由来は、「ナズナ」で音を鳴らしたときの音から来ているとか、そもそも果実が三味線のバチの形に似ているので、バチではじいた時の音を表現した「ペンペン」にちなんだ、とか色々な説があるようです。

他にも「ガラガラ」「シャミセングサ」「ジョコジョコソウ」など、たくさんの愛称を持つ「ナズナ」。人々に親しまれてきた植物であることが、愛称からも伝わってきます。

私の住んでいる地域(関西)の愛称は「ぺんぺん草」でしたが、みなさまはどうでしょうか?

「ナズナ」の音

ところで『「ナズナ」で音を鳴らすとは?』と思っている方がいらっしゃるかもしれませんので、一応ご紹介しておきますね^^

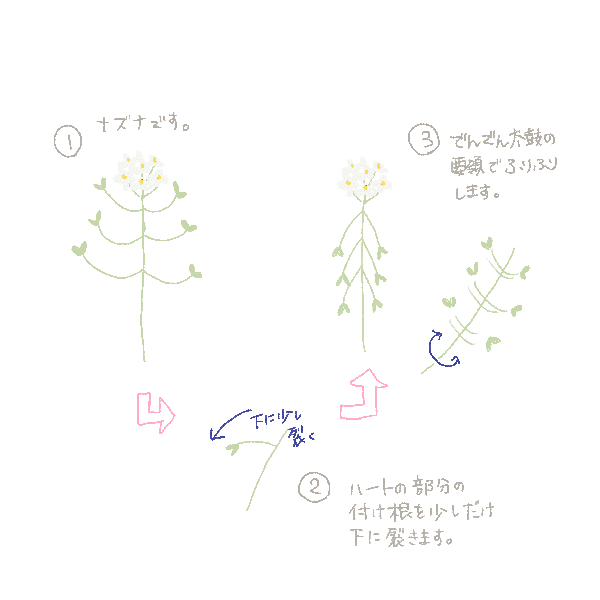

(みなさんイラスト褒めてくださったので、調子にのってまた描きました^^; 思ったより色が薄く見にくくてすみません...)

①「ナズナ」を摘みます

②「ナズナ」の果実の部分を少し下に引っ張って茎から裂き、ぐでんとぶら下がるような形にします。

③「ナズナ」の下の方を持ち、でんでん太鼓の要領でぐりぐりと回転させます。

耳を近づけないと聞こえない程度の音ですが、もし聞かれたことがなければ、「ナズナ」の奏でる音を聞いてみてくださいね。

さいごに

今回は「ナズナ」のことをご紹介してきました。

人々に愛されてきた「ナズナ」ですが、そんな春の代表格でもある彼らを最近見かけなくなったな、と思います。少なくとも、住宅地には生えていませんし、整備された公園でも見かけることは少ないでしょう。

私がこどもの頃、家の近所は田んぼばかりでした。水路はコンクリートで固められていない土を掘ったようなもので、そこにはいろいろな植物が生えていました。「ナズナ」もその一つです。

しかし長い年月の間に農地は徐々に住宅に変わっていき、「ナズナ」は探しに行かないと出会えない存在になってしまいました。

今回私が「ナズナ」を取り上げたのは、たまたま田んぼの近くを歩いていた時、久しぶりに「ナズナ」を見たからでした。本当に久しぶりで、もう近辺には生えていないのかと思っていたので、嬉しさと懐かしさがこみ上げてきました。同時にもっと「ナズナ」を知りたいな、音の鳴らし方を知らない方に伝えたいな、と思って記事を書きました。

この記事を読んでくださった方の、何かの糧になれば幸いです^^

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?