【ラジオ】80年代サイケデリック探訪:デヴィッド・ロバックとペイズリーアンダーグラウンドを巡って.mp3 <前編>

*ポッドキャスト番組「アーバンぱるNEW」の文字起こし記事です。

→後編はこちら

<メンバー>

店長 / ダモリ / ファグ

<オープニング~ペイズリーアンダーグラウンドとは?>

店長「今回のテーマは、80年代サイケデリック探訪:デヴィッド・ロバックとペイズリーアンダーグラウンドを巡って、です。」

全員「はい。」

ファグ「今回は、我々が生まれた80年代のサイケデリック・ ロックについてフォーカスしてみようということで、アメリカに咲いた徒花ペイズリーアンダーグラウンドをデヴィッド・ロバックのキャリアを中心に語ることで、その意味と影響力を再検討してみようと思っています。」

店長「はい、その通りです。」

ダモリ「被せてきた (笑)」

ファグ「はい。ということで、そもそもペイズリーアンダーグラウンドは何かっていう疑問と、デヴィッド・ロバックとは誰かっていうのを、簡単に先に説明していただけるといいかなと思うんですが。」

店長「はい。まあ、ペイズリーアンダーグラウンドは80年代の前半から中盤ぐらいにLAで起こったサイケデリック・ロックのリバイバルで。で、なんか音楽的にはバーズとかベルベッツとかがよく引き合いに出されることが多いんですが。まあ、代表的なバンドとしては、レイン・パレードとかドリーム・シンジケート、ロング・ライダース、グリーン・オン・レッド、スリー・オクロック、そしてバングルスとか、その辺りですかね。」

ダモリ「はいはい。」

ファグ「うん、そうですね。ロサンゼルスで起こったムーブメントと言われておりますね。」

店長「で、レイン・パレードの創設メンバーでもあって、オパール、マジー・スターとその後キャリアを重ねていく、デヴィッド・ロバックに注目してみようということですよね。」

ファグ「はい、なるほど。ちなみに、ペイズリーアンダーグラウンドはなんかバンド間の交流が結構あって。で、誰かベースが抜けたっていう時に、近しいバンドからベースサポートみたいなんで入って、そのままメンバーになったりとか。解散した時に違うバンドでやってた人とくっついたりとか、関係性が非常に密なシーンだったということで。まあ、後ほど話をすると思うけれども、レイン・パレードをデヴィッド・ロバックが抜けた後にオパールに入ってくるケンドラ・スミスっていうのは、ドリーム・シンジケートのベースを弾いてた人だったとかね。こんなことがなんか凄くたくさん起こっている、血縁関係の濃いシーンだったというところですね。」

ダモリ「うんうん。」

店長「まあ、みんな家も割とご近所で、普通にちっちゃい頃から知ってるみたいな関係性だったんですよね、確か。」

ファグ「あ、そうなん?」

店長「えっと、そのデヴィッド・ロバックとスザンナ・ホフスとかは、凄い家が近所だったんじゃなかったっけ?」

ファグ「そうなんや。なんかイメージ的には結構大学卒業してから出会ったりとか、そういう印象が結構あったかな。」

ダモリ「かなり仲良しのグループと言うかね。」

ファグ「そうね。なんか頻繁にバーベキューに行ってたり、とかね。」

ダモリ「そうそうそう。」

ファグ「なんかバングルスの人が喋ってるインタビューとか読んでると、やっぱりその4バンド、バングルス、レイン・パレード、スリー・オクロック、ドリーム・シンジケートの4バンドは特に仲良くて、ペイズリーアンダーグラウンドのコアになったんじゃないか、という風に言ってたりしますね。」

店長「うん。」

ファグ「ちなみに、ペイズリーアンダーグラウンドっていう名前を付けたのは、スリー・オクロックのマイケル・クエルシオっていう人で。その4バンドを括る時にどういう名前をつけますかって聞かれた時に、ペイズリーアンダーグラウンドっていう言葉が出てきたと、後にインタビューで語っておりますね。」

店長「うんうん。」

ファグ「で、個人的にちょっと面白いなと思ったのは、ペイズリーアンダーグラウンドっていう言葉の響きですよね。60年代リバイバルっていうのがあるけど。やっぱりこうペイズリーに置き換わるのが、なんとなくベルベットアンダーグラウンドっていう響きが感じられますよね。アンダーグラウンドがどこから来てるかっていう時にね。やっぱりこう西海岸なんですよね、ロサンゼルスとかはね。ベルベッツとか東海岸の、ニューヨークの音楽やからね。その音と西海岸の音みたいなんがブレンドされるっていうところに、多分本人達の意識があったんじゃないかっていう風に思うわけですね。ネーミングからしても。」

<プリンスとバングルス>

店長「でね、プリンスが割とペイズリーアンダーグラウンドのバンドに影響を受けて、ペイズリーパークというスタジオとレーベルを立ち上げたりとかっていう話、有名なエピソードもあったりしますが。」

ファグ「そうですね。バングルスのスザンナ・ホフスに、プリンスがちょっと半分恋したみたいな感じでね、アプローチをかけてきて。で、バングルスのヒット作"Manic Monday"をプレゼントする、っていう逸話もありますよね。ちなみにそのペイズリーパークっていう、ペイズリーアンダーグラウンドの語感から取られたレーベルに、ペイズリーアンダーグラウンドのバンドもレーベルとして契約してて。それがさっき言った、マイケル・クエルシオが主宰してたスリー・オクロックっていうバンドですよね。」

店長「うん。」

ファグ「でも、なんか直接的にプリンスはペイズリーアンダーグラウンドの音楽性に影響を受けたっていうよりは、やっぱりなんかインスパイアソースとして有効に使った、みたいな部分があるのかなと。音楽的な共通点はそこまで感じられへんかなと個人的には思ってるけど。」

店長「うん。まあ、そうでしょうね多分。」

ファグ「ね。まあ、なんかプリンスのあのアルバム、なんてアルバムやったっけ?」

ダモリ「アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ。」

ファグ「あれはあれでね、なんか凄いこう独特のサイケデリック感があって面白いけど。」

ダモリ「ジャケットとかめっちゃね、なんか60年代リスペクトな感じやん。」

ファグ「結構だから、そのMTVとかさビッグレーベルの時代で、その時代に大してこうヒットして売れていくっていうストーリーラインが1個あるよね?で、元々そのバングルス、バングスっていう名前でスタートした当初とかは、結構オールディーズ的というか、ゴーゴーガレージ的なバンドやったのが、なんかどんどん当時の80'sのゴージャスな感じの、シンセサイザー結構入ってるような音楽性に変わっていくみたいな、そういう流れがあって。で、ペイズリーアンダーグラウンドの一部のアーティストが当初の60年代リバイバル、バーズとかに影響を受けたり、ビートルズに影響を受けたりとかっていうポップスからどんどんこう変化して、その当時の主流の音楽に迎合していくじゃないけど、翻弄されていくみたいな。そういうのが一つあって。そこにプリンスっていうのが、割とこうキーマン的な役割を果たしているっていう。」

ダモリ「バングルスとかまさにもう翻弄されてるみたいな感じやね。」

ファグ「そうやね。バングルスはもうかなり翻弄されてて。バンド感がかなりなくなってね。で、なんか色々調べてた時に面白かったのが、バングルスの"Eternal Flame"っていう結構売れた曲があって。それを松田聖子がカバーして、そこからなんか5年くらい経ってから長瀬智也もカバーしてるっていうね。これを聞いただけでかなりね、ビートルポップ的なものとかさ、ゴーゴーガレージ的なものから、離れてしまった音楽性になったっていうのが分かるよね。」

ダモリ「ペイズリーアンダーグラウンドから長瀬智也まで!」

ファグ「うん、そうそうそう (笑)」

<レイン・パレード / ドリーム・シンジケート>

ファグ「なんか結構ね、その商業主義的な音楽に呑まれていくっていうのがペイズリーアンダーグラウンドの片翼というかさ。バングルスが一般的な知名度としては一番大きくて。音楽の、何て言うのかな?コアリスナーって言う程じゃないけど、音楽好きからはどっちかっていうとマジー・スターとか、デヴィット・ロバック的なものの方が評価が高いけど。そういう振れ幅を結構内在してるっていうのが、ペイズリーアンダーグラウンドのもしかすると面白いところかな、というとこはありますね。

店長「うん、影響源もなんか各々微妙に違う感じもするし。」

ファグ「うんうん。なんかね、仲良しグループやから、一つのシーンやけど、音楽性が近いっていうよりは…。まあ影響源は似てるけど、それぞれ違う表現をするっていう感じになってるような気がするよね。スリー・オクロックが一番音楽性が変わってんなって。まあバングルスもそうやねんけど。

レイン・パレードとかはね、結構ベルベッツ由来の線の細い感じのアンサンブルが得意なバンドで。ちなみにデヴィット・ロバックが抜けてからの2ndもいいっすよ、結構。」

店長「2ndってなんかライブ盤の編集盤みたいなやつじゃなかったっけ?」

ファグ「あー、それを2ndって数えることもできるけど。多分あれやんな?日本でやったやつやんな?」

店長「プールのジャケットのやつ?じゃなくて?」

ファグ「じゃなくて、座ってるやつ。体育座りしてるやつ。」

店長「あー、芝生に座ってるやつか。」

ファグ「そうそうそう、あれ結構いいですよ。で、なんかライブ盤はさ、すごいなんかレイン・パレード線細くてさ。録音の関係なんか知らんけど、他のバンドのライブ盤とかも聴くけど、なんか一番演奏がヘタクソ。」

ダモリ「ヘタクソ (笑)」

ファグ「なんかアマチュアっぽいっていうかって。それに比べると、ドリーム・シンジケートはむっちゃうまい。で、逆にスタジオ盤はあんまりこう、ん?って感じの出来かなって個人的には思ってて。」

店長「うん。確かに、1stの前のEPが結構カッコ良くて。で、1stになるとなんかちょっと、ん?っていう感じがやっぱりね、あるなと思って。」

ファグ「なんかね、こう熱量込めんのちょっと失敗した系の1stかなって思うよね。ちなみにドリーム・シンジケートとかさ、名前がラモン・テ・ヤングとさ、ジョン・ケール、あとトニー・コンラッドがやってた永久音楽劇場のユニット名から取ってるからさ。結構ドローン系なのかなと思いつつ、意外とそうでもないという。でも、ベルベッツ影響下なのかなと。」

店長「なんか水谷孝も聴いていたという噂があるドリーム・シンジケートですね (笑)」

ファグ「そうなんや (笑) やっぱ名前で惹かれたんやろうな。」

ダモリ「いや、なんか再結成後の方がサイケデリックっぽいなと思った、ドリーム・シンジケートは。聴いた感じね。」

ファグ「うん。なんか結構R.E.Mとかと対バンしてたりするし、ツアーも回ったりしてるし。まあ後でちょっと喋りたいねんけど、カレッジ・ロックシーンでも割と名前が出てくるバンドですよね、ドリーム・シンジケートっちゅうのは。」

ダモリ「うんうん。」

<NYパンクの影響>

ファグ「ちなみにサスペクツっていうバンドがあって、そこから2つのバンドに別れるんすよ。で、それがドリーム・シンジケートと、トゥルー・ウエストっていうバンドなんやね。で、トゥルー・ウエストはトム・ヴァーレインと一緒にやったりするんですよ。結構テレヴィジョンからの影響が濃くて、歌い方もテレヴィジョンっぽいし。グリーン・オン・レッドとかも聴いてるとそうやねんけど、テレヴィジョンの影響力が意外にあるなっていう。」

ダモリ「そうそう。結構テレビジョンっぽいね、あれ。ギターが。」

ファグ「グリーン・オン・レッドね。ボーカルも似てるし。」

店長「そうね。だし、普通にデヴィッド・ロバックとかもトム・ヴァーレインをフェイバリットに挙げてたりするもんね。ギタリストとして。」

ファグ「だからなんか結構、東海岸のパンクをどう受容するかみたいなんも多分あったんやと思う。ちょっと先輩のバンドでザ・ラストとかやと、多分ラモーンズやねんな、影響の感じが。ラモーンズをもっとポップにしたみたいな感じのバンドがいて。L.A.のペイズリーアンダーグラウンドのシーンの面々がみんな好きやって言ってたザ・ラストっていうバンドがあって、"L.A. Explosion !"っていうアルバムを出してねんけど。今も活動してんじゃなかったかな?」

店長「あ、そうなん?まあペイズリーアンダーグラウンドも、なんかサイケとパンクの合いの子みたいな感じもちょっとあるなと思うんで。やっぱりそういう影響源もあったんやろうなというのは、調べてて思いましたけどね。」

ファグ「うん、確かにね。」

ファグ「なんかそれでネオサイケっていうのがイギリスで起こったじゃないですか?」

店長「はい。」

ファグ「で、なんかネオサイケの面々は結構エフェクティブな、空間系を使ってサイケデリック・ロックを再定義するみたいなところがあったのかな、という風に考えるとですね。ペイズリーアンダーグラウンドのシーンは、もっとポストパンク的というか。ポスト・パンクのムードでサイケデリックを解釈するみたいな、そういう感覚があったのかなと思ったりしますね。」

ダモリ「うんうん。」

<ロング・ライダーズ~バーズの影響力>

ファグ「そこで結構興味深いと思うのは、ロング・ライダースかな。ロング・ライダースの、やっぱりこのバーズとバッファロー・スプリングフィールド、あとカントリーかな露骨に。を、このシーンに持ってきたっていうのは結構面白いっていうか。なんかペイズリーアンダーグラウンドの音的な特色って言った時に、もしかするとこっちが結構あるのかもな、って思ったりする。カントリー・ロック、フォーク・ロックみたいなものを、リバイバルさせるみたいな。」

店長「うん。」

ファグ「で、カントリー・ロックとかフォーク・ロックってのはやっぱアメリカの大衆みたいな感じがすんねんな、個人的にね。やっぱりバーズが何でアメリカでこんなに影響力を持ってるかっていうと、ブリティッシュ・インヴェンションに対してバーズっていうのはアメリカからの回答やった、と思うんですね。だから、アメリカのオリジナルなロックの形態の一つみたいな。アメリカのカントリー・ミュージックであるとか、フォーク・ミュージックっていうのをこう入れ込んでいく、ロックの中に。で、蘇らせるみたいな。そういうものの残滓というかね、そういう影響を反芻する感覚っていうのが、多分60年代をリバイバルするっていう意志の中に含まれてるような気がすると。ちなみに、ロング・ライダースのシド・グリフィンっていう人がいんねんけど。この人は、グラム・パーソンズの伝記を書くほどのカントリー・ロックオタクで。彼が持ってきたものっていうのが、やっぱりデヴィット・ロバックにも響いてるんじゃないのかな、っていう風に個人的には思っている。」

ダモリ「はいはいはい。」

ファグ「で、これはちょっと余談的になるんやけど、ロング・ライダースは、後にアンクル・トゥペロとかが出てきて、オルタナ・カントリーってのが確立されるんやけど、その前の世代のオルタナ・カントリー的なものとして、ゴッドファーザー的な扱いというか、オルタナ・カントリーの。っていう風に扱われてて、現在も活動中ですね。」

店長「うん。」

ファグ「あと、ジャングル・ポップとかっていうのも、結局バーズの影響圏っていうとこでさ。そういうのって結構ロサンゼルスに限らず広く影響があって、その当時近いことをやってる人たくさんいたよなぁって思ったり。」

店長「よくよく考えたら、プライマル(スクリーム)の1stとかもそれぐらいの時期じゃなかったっけ?って思ったよね。あのバーズっぽいやつ。」

ファグ「あー、そうそう。」

ダモリ「あのメイヨ・トンプソンがプロデュースしてるやつね。確かに、めっちゃジャングル・ポップっぽいっていうか。」

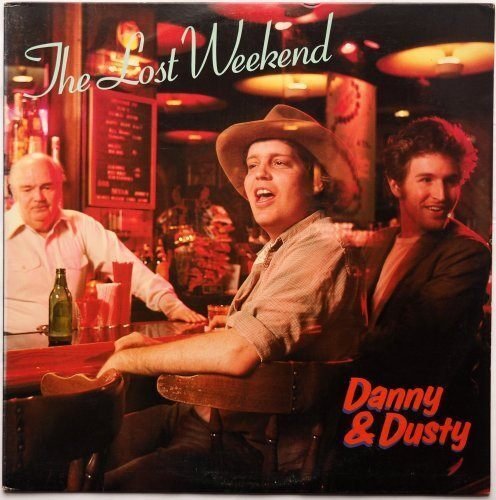

ファグ「あれはジャングル・ポップやね。で、ペイズリーアンダーグランドでカントリーの側面が一番出てるアルバムとして,、ダニー・アンド・ダスティの"The Lost Weekend"っていうアルバムがあって。これはロング・ライダースとかの面々も参加してるし。で、主催はグリーン・オン・レッドのダン・スチュアートとスティーヴ・ウィン、ドリームシンジケートの。なんかちょっと冗談みたいな感じでカントリーをやってみるみたいな。何やろ、期間限定ユニット?みたいな感じなんかな。」

店長「まあ、ジャケもそんな感じするもんな、ちょっと。」

ファグ「うんうん、ちょっとパロディー感やけど。でも、なんか結構モロなカントリースタイルのアルバムで。まあ冗談でやってるかもしれんけど、やっぱりこの時代のカントリー再評価的なものに、繋がってくるようなアルバムやったんじゃないのかなと思ったりしますね。」

店長「うん。」

ファグ「で、テレヴィジョンの話とかもそうやねんけどな。なんかそのテレヴィジョン的なものとカントリー的なもの、これが混ざるとグリーン・オン・レッドになんねんけど。あとは、なんかシド・バレット的な…、シド・バレットの曲でさ、あれがなかったっけ?スライドギターを使ってる…」

ダモリ「なんかあったような。」

ファグ「"Late Night"か。"Late Night"っていう曲とかも、全然カントリーじゃないねんけど、スライドギター使ってる曲で。それがなんかカントリーとミックスされるみたいな感覚があって。その辺から、やっぱりデヴィット・ロバック的な音っていうのが出来てきたんじゃないのかっていう。妄想。」

ダモリ「デヴィッド・ロバックもね、めっちゃスライドギター使ってるよね、なんか。」

<レイニー・デイ>

ファグ「で、まあカントリー的な影響源じゃない方っていうのを考える時に、これもデヴィット・ロバックが主宰してやった、ちょっとペイズリーアンダーグラウンド・オールスターみたい面々が集まって作ったアルバムで、"Rainy Day"っていうアルバムがあるんですね。これは60年代のロックをカバーしたアルバムで。それなんかを聴くと、デヴィッド・ロバックとかペイズリーアンダーグラウンドの人たちが、何に影響を受けて音楽を作ってたのかっていうのが分かるということですね。何をカバーしてたっけ?」

店長「ディランがニコに書いた、"I'll Keep It With Mine"。"Chelsea Girl"に入ってるやつとか、普通にベルベッツの"I'll Be Your Mirror"とか。あと、ザ・フーとかもカバーしてるよね。」

ファグ「そう、ザ・フーの"Soon Be Home"っていう曲、組曲の中の一部やねんけど、その曲のアレンジがめちゃめちゃ"Revolution"(ビートルズ)やねんな。で、ギター弾いてんのがデヴィッド・ロバックで。ファズ噛まして。」

店長「あー、そうね。」

ファグ「そうそうそう。あの感じは結構ホンマに、オパールでもマジー・スターでも、ファズ踏むとあの感じやなって感じがするね。あとは、バッファロー・スプリングフィールドと、あとこの"Rainy Day"っていうタイトルがジミヘンの曲からきてて、その曲もカバーしてるっていう。こういう所から出来てきたんやな、っていう感じですね。」

ダモリ「うんうんうん。」

ファグ「で、最近なんか読んだ記事で面白かったのが、なんかベルベット・アンダーグラウンドの1st、"Velvet Underground & Nico"の正式再発が、ちょっと年が定かじゃないけど、82年か84年やって。」

店長「うん。」

ファグ「で、つまりペイズリーアンダーグラウンドとかをやってる人達が、その時点でベルベッツとか聴いてるっていうのは、結構だからロックエリートというかさ。なんか今でこそサブスクでいっぱい聴けるけど、少ない情報源からそういう再発されてないけど、もう滅茶苦茶すごいよって言われてるのを的確に聴いていくみたいなさ。」

店長「なんかそういうインタビュー記事あったよな?ロング・ライダースの人か誰かがなんか、私達はレコードコレクターズでした、みたいなことを言ってるインタビューあったよね。」

ファグ「あった。"Nuggets"(V.A.)をめっちゃ安く買ったみたいなやつやんな?結局それってどういうことかっていうと、やっぱりちょっと中産階級のロック好きの人達というか、集まりやった感じがしますね。」

店長「町田町蔵にぶちのめされるタイプの人達ね。」

ファグ「あー (笑)。中産階級のガキ共をぶちのめすために!」

店長「(笑)」

<カレッジロック・シーンの話>

ファグ「はい、そうなんですよね。だから、なんかそういう音楽オタクに支持されてたシーンとしては、カレッジ・ロックっていうシーンがあって。で、カレッジ・ロックっていうのは、大学のFM放送局みたいな感じか?」

ダモリ「大学ラジオ。」

ファグ「そう。で、それが大学で作ってるけど、電波がめっちゃ強くて、1万マイル先ぐらいまで届くから、そういう音楽フリークの人が凄い聴いてたみたいなシーンがあって。で、その辺のシーンでマス向けのチャートと、別の美学を持ったチャート・ミュージックみたいなのが出来ていくというか。まあ、それがだからその人達の同時代で、多分同じような音楽の聴き方をしてた人達やと思うねんけど。それで、一番代表格とされるのがR.E.M。」

店長「うんうん。」

ファグ「で、他にもハスカー・ドゥとかフィーリーズとか、リプレイスメンツとかXTCとかね。で、ザ・スミスとかが出稼ぎに来て、カレッジ・シーンをライブをして回るみたいな、なんかそういうのがあったらしいですね。で、そこで成功するっていうのが一つの指標であり、インデペンデントのフィーリングのままどうやってメジャーに出ていくか、っていうのがその当時の課題であったということですね。俗にいうだから、今で言うインディー・チャートみたいな感覚。で、まあR.E.Mはそのままビッグ・マイナーのままビッグ・メジャーになったっていう。で、それにちょっとつまずいたのがバングルスであって、スリー・オクロックであったっていう。」

店長「エッジがね、削ぎ落とされてしまった訳ですよね。」

ダモリ「なるほど。」

ファグ「そうです、そうです。で、まあそういうのを横目に見つつ、デヴィット・ロバックがメジャー資本っていうのに、どう身をかわしていくかみたいなことを考えてたんじゃないか、っていうのはちょっと思いますね。」

店長「うん、そうですね。」

<イーザン・ジェイムス~L.A.ハードコア・シーンとの関係>

店長「あと、興味深かったのはさっき言った、そのレイニー・デイのアルバムが、イーザン・ジェイムスのレディオ・トーキョー・スタジオで録音されてたっていう。」

ファグ「ブルー・チアーの!」

店長「そう。元ブルー・チアーのイーザン・ジェイムスのスタジオで録音されてて。で、割とそのペイズリーアンダーグラウンド・シーンの人達の、なんかホームベースみたいになってたスタジオやった、っていうのは面白いんですよね。」

ファグ「そうですね。ちなみに、そのイーザン・ジェイムスのスタジオで録られた最高の作品って言われてるのが、ミニッツメンの1stで。で、ミニッツメンとかやっぱハードコア・シーンの人なんですね。で、ブラック・フラッグとかとも付き合いがあると。ブラック・フラッグもL.A.の80年代のハードコア・シーンを…、もう作ったような人ですけど。で、その人達が"SST Records"っていうレーベルをやっていて。そこはオパールとかね、サルベーション・アーミー時代のスリー・オクロックも、そのレーベルから出していると。だから、ハードコア・シーンの中にありつつペイズリーアンダーグラウンドも隣接して存在してた、という繋がりですね。それは確かにね、面白いですね。」

店長「一緒のイベントに出てたりとかしてたらしいからね。」

ファグ「うんうん。やっぱりこう人的な繋がりがね、非常にいいですよね。L.A.って結構そういうのが深みあるよね。ペイズリーアンダーグラウンド周りの人でもさ、LAFMSに入ってたりする人いたやん?」

ダモリ「あー、はいはい。ドリーム・シンジケートのデニス・ダック(Dennis Mehaffey)も、結構なんかそっち寄りみたいな感じ。」

ファグ「うん。なんかね、面白いよね。」

→後編はこちら

【REFERENCE】

○The Paisley Underground: Los Angeles's 1980s psychedelic explosion

英Guardian紙の記事。ペイズリーアンダーグランドについて始まりから成功、その終わりまでSyd Griffin、Steve Wynn、Vicki Petersonなど、当事者の言葉を交えながら群像劇的に年代を追って書いている。社会に対して強く反抗する程のバックグラウンドが無くパンク・シーンには馴染めなく、仲間意識の強い集まりだった。またペイズリーの面々による成功も、90年代に入る前には終わりを迎えたことを語っている。

○Paisley Underground: the 1980s LA psychedelic scene that inspired Prince

上の記事と被るところもあるが、プリンスとの関連にもう少し詳細に触れている。Dream Syndicateやペイズリーアンダーグラウンドのやっていた事が、『Around The World In A Day』期のPrinceに影響を与えるほどファッショナブルだったことが書かれている。

○The Last Reminisce on L.A.'s Late '70s Punk Rock 'Explosion'

https://clrvynt.com/the-last-interview/

Three O’ClockやBanglesも影響を受けた、LAパンクのレジェンドThe LastのJoe Nolteへのインタビュー。ペイズリーアンダーグラウンドみたいな音楽もあれば、Black Flagのようなハードコアパンク、Christian Deathのようなデスロック(ゴス)もあったという、混在する80年代前半のLA音楽シーンが語られている。

○Rain Parade's Matt Piucci: Paisley Underground Royalty

https://www.popmatters.com/rain-parade-matt-piucci-2022-interview

Rain Paradeの2nd『EXPLOSIONS IN THE GLASS PALACE』リイシュー時の、David Roback、Steven RobackとともにRain Paradeの共同設立者であるMatt Piucciのインタビュー。DavidのRain Paradeへの貢献を語り、またペイズリーアンダーグラウンドという呼び方を(ムーブメントの最も有名な人物でありながら)あまり好んでいなかった事などを語っている。

○Mazzy Star, Out of the Fjord

https://www.interviewmagazine.com/music/mazzy-star-seasons-of-your-day

米Interview誌による『Seasons of Your Day』(2013)発売時のMazzy Starへのインタビュー。インタビュー自体が少ないバンドだが、ここではDavid RobackがTom Verlaineを好きなギタリストとして触れ、Hope SandovalがGreen on Redのライブを素晴らしいものとして挙げている。

○Kendra Smith | The Disappearing Art of Living

https://www.kosmosjournal.org/kj_article/kendra-smith/

アート系ジャーナルKOSMOSの2019年の記事。Kendra Smithの来歴やインタビューを掲載。都会を離れ、田舎で自給自足的な生活をしていた事が書かれている。また、最近の音楽活動として、The Dream Syndicateのライブへのゲスト参加、The Magicians’s Orchestraとしての活動がピックアップされている。

○グレッグ・ギンはなぜGrateful DeadのTシャツを着ていたのか その1

https://inthemiddle.jp/archives/2788

音楽系サイトin the middleの記事。直接関係はしないがパンクスとサイケの(ヒッピー嫌悪だけではない)関係性とも言える、Black Flag/SST RecordsのGreg GinnがGreateful Deadへのリスペクトを公言していた事を書いている。またデッドとの共通点をアメリカ的な探究・再定義行為(アメリカを探す旅)とし、それはペイズリーの面々とも通ずる行為に感じられる。

○Remembering David Roback and L.A.’s Paisley Underground Scene

ロサンゼルス公共図書館のページ。David Robackが亡くなった時期の記事で、ペイズリーアンダーグラウンドに関する文献を紹介している。

---

【LINK】

◆youtube:チャンネル登録はこちら ☞https://www.youtube.com/playlist?list=PLvvpMSDLBd8cmgnDikwLKeRp9oPuSjFSj

◆Twitter ☞https://twitter.com/urbanpal_NEW

◆Instagram ☞https://www.instagram.com/urbanpal_new/?hl=ja

---

【What’sアーバンぱるNEW】 アーバンぱるNEWとは、ゼロ年代に培われたサイケデリック感覚のフィルターを通し、音楽にまつわる様々な事象を語り合う精神の旅番組です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?