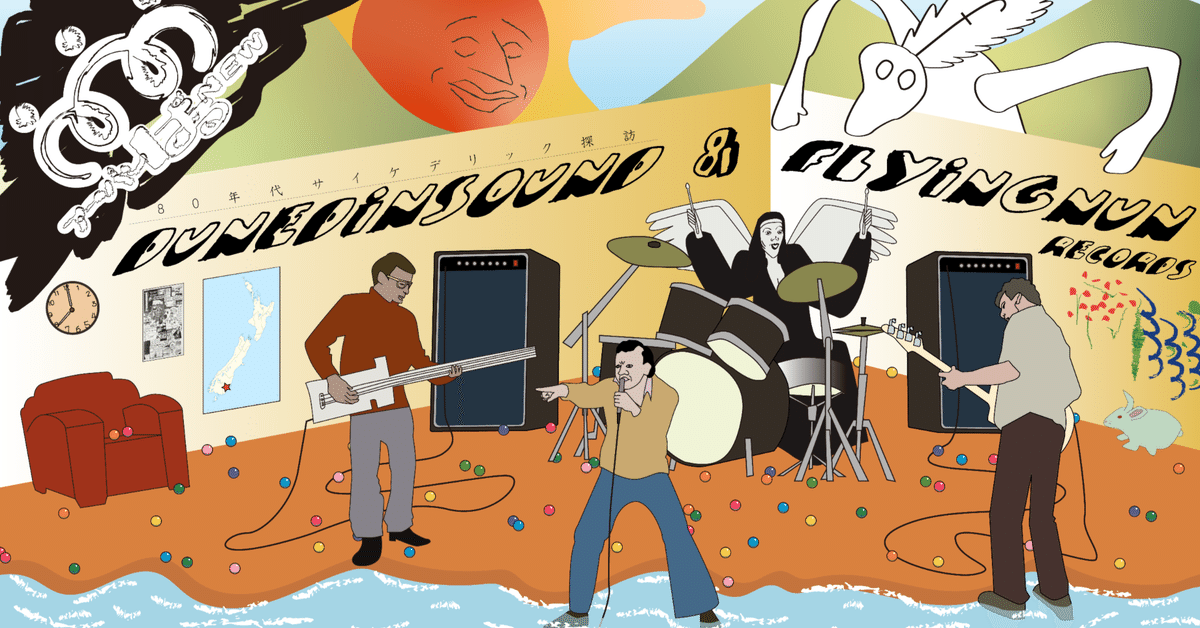

【ラジオ】80年代サイケデリック探訪:ダニーデンサウンドとフライング・ナン・レコーズ.mp3 <前編>

ポッドキャスト番組「アーバンぱるNEW」の文字起こし記事です。

→後編はこちら

<メンバー>

店長 / ダモリ / ファグ

<オープニング>

ダモリ「今回のテーマは、80年代サイケデリック探訪:ダニーデンサウンドとフライング・ナン・レコーズです。」

全員「はい。」

店長「今回は80年代のニュージーランドに興ったシーン、ダニーデンサウンドと、そしてダニーデンサウンドそのものといっても過言ではないニュージーランドのインディーレーベル、フライング・ナン・レコーズにフォーカスを当ててみようという回になります。PavementやYo La Tengoといったアーティストもその影響を公言しているにも関わらず、ここ日本では何故かとにかくとても知名度が低い、ダニーデンサウンドとは果たしていったい何だったのか?という事を探ってみたいと思います。」

ファグ「はい。店長が、ペイズリーアンダーグラウンドという言葉面からイメージする音楽としてこっちの方が近いんじゃないか、って言ってたでお馴染みのダニーデンサウンドですね。」

店長「そうですね。」

ファグ「はい。まあ意外とペイズリーアンダーグラウンドはシーンとして見てみると、まとまりがなくて統一感薄いような印象がありましたね、掘っていく中で。それと比べるとダニーデンサウンドっていうのは、少しサイケデリックでジャングリーで、なんとなくシーンっていうものの中の音の質がまとまりがあるように感じるというとこですかね。」

店長「はい。」

ファグ「はい。で、日本で知名度が薄いっていうことで、Googleとかで検索すると、日本語でダニーデンサウンドを紹介してる記事が2つぐらいしか出てこない、と。」

ダモリ「少ないですね。」

ファグ「少ないね。で、1個はLo-Fi Clubさんのブログの"wild combination"っていうブログですね。の2015年の記事と、あとwakizata1115さんのブログの"夢中沙汰"っていう2020年の記事。この2つだけが引っかかるという感じですね。」

<ダニーデンサウンドとは?>

店長「はい。で、まあダニーデンサウンドなんですけど…」

ファグ「そうですね。まあ、なんかダニーデン、ダニーデン言うてますけど、ダニーデンサウンドとはどういうものなのか、っていうのをちょっと概要を教えていただけたりしますか?」

店長「ダニーデンというのは、ニュージーランドの南島(みなみじま)、南島(なんとう)の…」

ファグ「そうですね。ニュージーランドは北島と南島があるんですよね。南の方が結構山が多い感じ。」

店長「はい。で、南島の南の方ですね。の、学生街ダニーデンという街で、80年代にフライング・ナン・レコーズを中心に、60年代ロックリバイバルとパンク以降のアティテュードが、なんか組み合わさったようなサウンドを奏でたバンド達が結構たくさんいたという。で、まあそれを『ダニーデンサウンド』と呼んでいるという事ですね。ざっくり。」

ファグ「はい、そうですね。ちなみに言うと、ダニーデンっていうのはニュージーランドの中で7番目ぐらい都市感・都市の規模で、人口比とかを全然忘れて日本で7番目ぐらいって言うと、兵庫県とか京都ぐらいのイメージ。もしかすると京都的な感じでイメージすると、割と近いのかもなと思ったりしますが。で、ちなみに北島の方がなんか栄えてる都市が多くて、みんなが知ってそうな街だとオークランドっていうのが大きい所ですね。で、南島の方だとクライストチャーチっていうのが南島の中では一番大きくて、それに次ぐのがダニーデンというイメージですね。」

<フライング・ナン・レコーズとは?>

ダモリ「フライング・ナンはクライストチャーチにあるんでしたっけ?」

店長「そうですね。最初はクライストチャーチに事務所があったと言ってますね。」

ダモリ「あ、そうゆう事。」

ファグ「えーっと、レコードショップが最初ね。はい、じゃあ合わせてフライング・ナンが何か、っていう所も教えていただけますか?」

店長「フライング・ナンは、1981年にRoger Shepherdという人が、The Cleanのシングルをリリースする為に設立したと言われているレーベルですね。ニュージーランドのインディーレーベルで…」

ファグ「うん。元々はレコードショップだったと。まあ、ラフ・トレード的な。」

ダモリ「ラフ・トレードに続け、みたいな。」

店長「そうですね。やっぱりパンク以降なんで、インディーレーベルがたくさん出来てくるという流れと、割とリンクしてる動きだったのかなっていう感じもするんですけど。で、なんか面白いバンドを色々リリースしてたんですが、90年代に入ってワーナー傘下のマッシュルーム・レコーズに売却をされると。」

ファグ「うんうん、そうですね。で、94年にRoger Shepherdは経営から手を引いて、ワイン製造に乗り出すっていう。」

ダモリ「あっ、そうなんや(笑)」

ファグ「短期間って書いたけど。まあ、よく分からへんけど。なんかね、ニュージーランドから90年代前後ぐらいにイギリスに乗り出して、あんまり上手くいかへんくて、みたいな流れがあったみたいですね。」

ダモリ「あー、そういうこと。」

ファグ「やっぱりご多分に漏れず、初期のインディーレーベルの苦悩というか、波瀾万丈というか、資金繰りの大変さというか。そういうものがやっぱり世界各地色んな所で起こってきましたけど、どこも例に漏れずそういう苦しみを抱えてる。その中の一つではある感じですね。」

店長「はい。まあ、クリエイションとかもそうでしたからね。」

ファグ「うんうん。」

店長「で、まあフライング・ナンは一応、2010年にRoger Shepherdが権利を買い戻して復活した、という形ですかね。今年レーベル(創設)、42年?43年?42年か。」

ファグ「そうですね。で、ネットで調べてて思うのは、とにかく情報発信が旺盛で。YouTubeの公式チャンネルで、もうとにかくミュージックビデオを出しまくってるし、再発も活発やし。なぜ、こんなに日本で話題になっていないのか?というのが逆に気になるぐらいの情報発信量っていう感じですね。」

ダモリ「なんかフライング・ナン・レコーズの歴史みたいなんも、公式ページに凄い書いてあったよね?」

ファグ「うん、書いてた。で、公式以外もなんか凄い歴史いっぱい書いてるし、アクセスはしやすいよね。」

ダモリ「うん、確かに。」

ファグ「で、なんか多分再発が盛んになったのは、2012年にアーチ・ヒル・レコーディングスっていう所が経営に入って。そこが凄いフライング・ナンを推してるというか、みたいな所があるそうです。」

店長「はい。」

ファグ「はい。で、だからこれがダニーデンで最初なのかな?ダニーデンで最初のインディーレーベルみたいな感じか、恐らく。」

店長「恐らくそうですね。」

ファグ「フライング・ナンってさ、ちなみにやねんけどアメリカで同じ名前のドラマがあるじゃないですか?」

店長「あ、そうなんですか?」

ファグ「空飛ぶ修道女っていう。ナンってアレやで?インドのパン的な食べ物のナンじゃなくて。」

ダモリ「あ、尼さんの?なるほどね。」

ファグ「そうそう。で、そのフライング・ナンって尼さんが空を飛ぶことによって問題を解決するっていうドラマやったらしくて…」

ダモリ「凄いB級っぽいな (笑)」

ファグ「(笑)。いや、でもなんか日本でも放送されてて、TBSで『奥さまは魔女』の次の番組として、『いたずら天使』っていうタイトルで放送されてたらしいです。」

ダモリ「あー、そういうノリなんや。」

ファグ「まあ、これから取ってんのかな?と思って。こんなのも調べてて出てきました。」

店長「はい。で、フライング・ナンは、さっきもちょっと話題に出たけど、ラフ・トレードとか、なんかアメリカやとマージとか、その辺のレーベルとなんか結構親交が深くて。」

ダモリ「はいはい。」

店長「で、まあUKからリリースするとか、USからリリースする時は、そういったレーベルからダニーデンサウンドのバンドがリリースされてるという所もありますけど。逆に、ラフ・トレードとかのアーティストをニュージーランドでリリースする時は、フライング・ナンから出してたりとかっていう事もあって。割と交流が結構ありますよね。」

ファグ「うん、そうなんですね。フライング・インって言ってたらしいね、その輸入のラインは。」

店長「あ、そうなんですか?」

ファグ「うん。入ってくるからね。」

店長「で、まあフライング・ナンからは、The FallとかStereolabとかもリリースしてるという感じですね。」

ファグ「あの、The Fallをリリースしたエピソードをさ、何かで見ました?」

店長「いや、エピソードは見てないな。」

ファグ「The Fallをリリースした時に、Mark E. Smithに出来上がった盤を送らずに勝手に売ってたら、レコード店でThe Fallのレコード売ってんのをMark E. Smithが見つけて。めちゃめちゃキレて電話してきて。なんか権利と出版したレコードを全部、Mark E. Smithに売り上げとレコード自体を渡さなあかんようになって。超絶大ダメージを受けて。で、そのせいで後で話すと思うけど、The VerlainesっていうバンドのEPをプレス出来ひんようになって。そのせいでチャートインしなかったんじゃないか?疑惑みたいなのがあった。」

ダモリ「あー、そんなに打撃やってんね。でも、まあそれはしゃあないね。」

ファグ「インディーレーベルあるあるというかさ。」

ダモリ「あー。まあ確かにね。ありそうな話。」

ファグ「そうそう。だから、まあ交流って言ってもさ、やっぱり色々あるというか (笑)」

ダモリ「色々あるね。」

ファグ「ちなみに、あとニュージーランドで一番初めに出来たレーベルっていうのがあるじゃないですか?インディーレーベル。プロペラ・レコーズ。」

店長「はい。」

ファグ「プロペラ・レコーズは多分70年代前半?違うか。後半くらいに出来たニュー・ウェーブ、パンクのレーベルがあって。それがオークランドで出来たんですね。で、その辺のシーンに出入りしてた人物として、Chris Knoxっていう人がいて、その頃はThe Enemyっていうパンクバンドをやってた。で、なんか"AK79"ってコンピがあって、The Enemyが終わってToy Loveが始まったぐらいの時に、それに参加してるっていう。だから、オークランドにはパンクシーンがあった。で、70年代後半から80年代にかけて、やっぱり他の国と同じようにスキンズとかが台頭してくる。だから、シーンが結構暴力的なムードに彩られてきて。そういうのから逃れる的な意味もあって、ダニーデンに戻ってくるアーティストがいた、という風に見ました。で、それの代表格としてはやっぱりThe Cleanというバンドが、オークランドのシーンにあんまり馴染めないからっていって、ダニーデンに戻って来たというのを何かで見ましたね。」

ダモリ「あー、はいはいはい。」

ファグ「うん。だから、フライング・ナンも最初は40%ぐらいは、オークランドのバンドを出してた。それが、80年代前半から中盤にかけて、どんどんダニーデンのアーティスト率が上がっていくみたい。」

店長「そうですね。The CleanとThe Batsに所属してたRobert Scottとかは、ダニーデンとクライストチャーチをなんか行き来してたりとかっていう感じだったらしいですが。で、そのRobert Scottのインタビューとかを読んでると、オークランドはなんかやっぱりスカしてて、肌に合わないみたいな事を言ってるインタビューがありましたね。オシャレ過ぎるみたいな (笑)」

ファグ「(笑)。やっぱさ、関西と東京の感じなのかもね。一番デカいからさ、オークランドは。」

ダモリ「あー、分かりやすい。」

<The Clean ①>

ファグ「で、だから一番最初のリリースはオークランドのバンドやったよな?」

店長「The Pin Groupですかね。」

ファグ「あ、そうそう。The Pin Group。」

ダモリ「あれ?Roy Montgomeryがいるとこね?」

店長「そうそう。Roy Montgomeryが所属してたバンドですね。が、フライング・ナンのリリース第1弾ということで。で、2番目がThe Cleanのシングルですね。」

ファグ「うん。で、まあダニーデンサウンドっていうのを考えた時に、やっぱり一番重要なのがThe Cleanの存在っていう感じですかね。」

店長「そうですね。まあ、ダニーデンサウンドで一番影響力のあったバンドと言われてますね、The Cleanが。」

ファグ「うんうん。どういうサウンドなんでしょうか?」

店長「音的には、なんか割とループというか、ミニマルなサウンドが

しつこく繰り返される感じのバンドサウンド…、まあスリーピース・バンドですけど。で、なんか気怠いボーカルと、淡々としたビートが続くみたいな音ですよね、なんか。」

ファグ「うん。あとジャングリーなギターね。ジャングリー。」

ダモリ「なんかちょっとCANっぽかったっすよね、その繰り返しのビートがね。ハンマー・ビートって言うんですかね?モータリック・ビートって言うらしいですが。結構CANっぽいなと思ったりもしました。」

ファグ「うんうん、そうね。なんかドラムのさ、Hamish KilgourのインタビューがYouTubeに転がってて見てたんやけど。やっぱりクラウト・ロックの影響はあったって言ってた。」

ダモリ「ああ、やっぱりね。結構影響あったんやね。」

ファグ「で、結構だからそういうミニマルな感じが好きやって言ってて。Ramonesも引き合いに出しながら話してて…」

ダモリ「あー。Ramonesも、もうそう捉えてたみたいな?」

ファグ「そうそう。なんか意外とその辺のインタビューを聞いてると、なんかやっぱり本当に情報格差があって、こういう風になったみたいな事を言われたりもするけど。実際はやっぱりアーティストの中の好みによって、選び取られてたっていうのが実情なんじゃないかな?っていう風に個人的には思ったりするかな。」

ダモリ「うんうん。」

ファグ「だから、ニュージーランドか大らかでみたいなとこは…、まあそういうのもあんのかもしれんけど、影響としてはそんなに大きくなくて。やっぱりこういうサウンドがやりたい、っていう所があったんじゃないかなっていう気が個人的にはしますね。」

<Chris Knox / Tall Dwarfs>

ファグ「「あっ、ちなみにさ、なんでThe Cleanっていうバンド名になったかって知ってますか?」

店長「いや、なんかどっかでチラッと読んだ気がするけど、忘れたな。」

ファグ「The Enemyっていうパンクバンドがあったって、さっき言ったじゃないですか?それのChris Knoxっていう人が、自分のやってるバンドがパンクバンドで音がでかくてうるさい。それに対して、クリーンな音をしてるから君達はThe Cleanだよ、みたいな感じで。」

店長「あー、そうそう。The CleanのDavid KilgourとHamish Kilgour兄弟は、アレなんですよね?Toy Loveの追っかけをやってたんですよね?なんで、Chris Knoxの影響をかなり受けてるというか。で、初期のThe Cleanの曲とかも、Chris Knoxが持ってた4トラック・レコーダーを使って録音されてるっていう。」

ファグ「そう!お婆ちゃんが亡くなった後の、貰った遺産で買った4トラックのレコーダーらしいですよ。」

ダモリ「そうなんや。」

店長「で、ダニーデン初期のバンドが割と、Chris Knoxのそのレコーダーを使って録音してた、みたいな話はなんかイイ話やなと思いましたけどね。」

ファグ「そうね。だから、やっぱりニュージーランドの大らかな気候より、多分Chris Knoxの4トラックのレコーダーのクオリティーっていうのが凄く、初期のダニーデンサウンドを形作ったっていう所はあるよね、多分。4トラやで、だって?少なくない?っていう。」

ダモリ「まあ、そうなるよね。サウンドは。」

ファグ「やっぱプリミティブでね。で、それは結構だから、Chris Knoxってパンクにかなり影響を受けて、パンクのアイデンティティーを体現しようとしたような人で。だから、アンチ・ビッグメジャーみたいな所もあって。DIYがやっぱり至上というか、DIY主義者みたいな所があって、それがレーベルカラーにもかなり影響を与えてるとこがあると。だから、ジャケットは自分達で描くし、なんかインサートとかにZINEみたいなのを挟み込んでみたりとか。音楽もだから、4トラックで自分達で全部録るし、みたいな。でも、だから結構エゴが強い人間やったらしくて、Chris Knoxって。割と他のアーティストとかの話を聞いてると、4トラックやからベースを落としてドラムを上げたりとかしたみたいで。ベース全然聴こえへんやん、みたいな曲とかもあったり。で、そういう所にちょっとモヤモヤを抱えてたアーティストはいたみたいで、距離を取ろうと思ったってThe Chillsの人が言ってたりとか。あと、Sneaky Feelingsとかはもっと複雑なことがしたかったから、4トラックでやり続けるのは嫌だった、みたいな事を言ってたりしてると。」

ダモリ「はいはいはい。」

ファグ「ダニーデンサウンドっていうのを作る為に、かなり重要な役割を果たしたけど、毀誉褒貶さまざまある人っていう感じですね。Chris Knoxっていうのは。」

店長「うん。ややこしい人ですね。」

ファグ「ややこしい人。なんかパワーはあるけど押し付けがましいとも言えるし、長所と短所がやっぱりミックスされてるような人やったっぽいですね。」

店長「でも、Chris Knoxはなんか2009年に脳卒中で倒れる訳ですけど。その治療費を募ったコンピとかには結構ね、ダニーデン系の人達も参加してるし、Yo La TengoとかBonnie Prince Billyとかも参加してたりとか。かなり影響力がある人だなと思いましたね。」

ファグ「そうね。なんかToy Loveの後に結成したバンドが、Tall Dwarfsっていう2人組やねんけど。それで米国ツアーも1回してるので、その辺で知名度あったという感じですかね。」

店長「Chris KnoxとAlec Bathgateですね。Toy Loveのメンバー2人が始めたデュオですね。」

ダモリ「あ、どっちもToy Love?」

店長「うん。」

ダモリ「でも、メッチャいいですよね、Tall Dwarfs。メッチャ良かった。」

ファグ「Tall Dwarfsはメッチャいいねー。リズムがやっぱり…、リズム隊いいひんからさ、結構適当なものを叩いて音を出してるっていう。」

店長「うん。パーカションがね。」

ファグ「スカスカ感を加速させてて、凄くいい。」

ダモリ「なんか聴いた感じ、早過ぎるAnimal Collectiveみたいな。ぱっと聴きの印象がね。ちょっとフリー・フォークの流れにもなんか…」

店長「俺は、一番最初は本当になんかTyrannosaurus Rexや!とかって思ったけど。結構なんかヘロヘロのギターと、歌の感じが。カッコいいですねかなり、Tall Dwarfsは。」

ファグ「うんうん。あの曲がいいやん?何とかナッシング、みたいな曲。」

ダモリ「えーと、"Nothing's Going to Happen"。」

ファグ「あー、それそれ。」

店長「それやわ。」

ダモリ「それか。」

ファグ「これ、いいっすよね。」

店長「いいですね。あと、なんか謎にライブでカシオトーンをかき鳴らしてる感じが、凄いカッコいいなと思ったけど。」

ファグ「あー。ライブやとさ、なんかソロもよくて。"Not Given Lightly"っていうのが、多分Chris Knoxのソロでやってるので一番有名な曲やねんけど。なんか演ってる途中で弦が切れて、ギターを交換しようとしたけどそのままアカペラで歌い始めるみたいなのがあって。その動画はなんかすごく感動的で、とても好きですね。」

ダモリ「カッコいいっすね。」

ファグ「Chris Knoxはね、いいよね。全体的に良くて、結構変化の仕方もいい。The Enemyは音源残してないけど、めっちゃパンクで。Toy Loveになると、ちょっとやっぱりニュー・ウェービー…、シンセとかが入ってさ、Plastics的な感じになるけど。その後、Tall Dwarfsになると、凄いなんかもっと自由になってさ。90年代の匂いがしてくるよね?81年からのバンドやけど。」

ダモリ「はいはい。」

ファグ「何て言うのかな?時代遅れがローファイに接続されて、最先端になるみたいな。なんかそういうスピード感があるような感じで。凄く好きっすね、俺も。」

ダモリ「スゲー最先端感ありますね、これは。」

ファグ「ね。なんか今聴いてもそんなに…」

店長「で、なんかこの辺が割とね、エレファント6周辺の人たちも…、なんかElf PowerとかOlivia Tremor ControlとかNeutral Milk Hotelとかも、なんかTall Dwarfsのファンやったんじゃなかったっけ?っていう。」

ファグ「ふーん。」

ダモリ「でも、なんか凄い繋がる感じやな。その辺の音と。」

<The Clean ②>

ファグ「で、まあThe Cleanが結構だから、最初のシングル"Tally Ho"がChris Knoxの4トラック・レコーディングのおかげで、50ドルくらいでレコーディング出来て。で、リリースしたら割と売れて、シングルチャートよんじゅう何位とかになって。で、そのあとすぐデビューEP"Boodle Boodle Boodle"っていうのを作るんですね。それがセールスチャートでTOP5に、EPやけどEPチャートがないから、シングルチャートで5位ぐらいになって。結構フライング・ナンの懐を潤した結果、これはレーベルビジネスやっていけそうやっていう感じになったと。」

ダモリ「いきなり売れてる、成功してる感じですね。」

ファグ「ね。"Tally Ho"とかも凄いイイよね。」

ファグ「メッチャいいね。」

ファグ「フニャフニャでな、なんか。でも、そこからイギリスとかでも結構売れてそっちの方に行こうかとも思ったけど、なんか80年代くらいになるとちょっとずつThe Cleanのモチベーションが下がったのか、ライブ活動をほとんどしなくなって。音源制作も80年半ばには完全に途絶えて、自然消滅みたいな形になってしまうという感じですね。」

店長「なんか82年に1回解散してんのかな?The Cleanって。」

ファグ「あ、そうなんや?」

ダモリ「なんか休止期間があるとか、みたいな?」

店長「88年に再結成するみたいな。なんで、80年代に1回解散してまた復活する、みたいなことを確かやってるんじゃなかったっけ?」

ファグ「うんうん。なんか米国ツアーがあったよね?90年代ぐらいに。」

店長「そう。90年代になると、またアルバムとか作ったりもしてるし。」

ファグ「出してるよね。」

店長「4枚目かな?その90年に出たアルバム"Vehicle"とかは、なんかマイブラの"loveless"のエンジニアの人が、エンジニアリングしてたりとかしてて。そのアルバムもイイんですよね結構。」

ファグ「へー。なんか俺はね、休止期間中にDavid KilgourとHamish Kilgourの2人でやったサイドプロジェクトみたいなんで、The Great Unwashedっていうユニットを組んで2枚くらい出してんねんけど。それが凄いユルユル実験系で、イイっす!大好きです!オススメです。ちなみに、だから活動休止中も結構色んなバンドに参加してるよね?The Cleanのメンバーって。」

店長「うん。だし、The Cleanに限らずですけど、このダニーデン・シーンは割と、解散して違うバンドを組んだりとか。なんか脱退して他のバンドに入ったりとか。っていうなんかシーンの狭さというか、交流関係みたいなとこはちょっとペイズリーアンダーグラウンド的かなって。前回そういう話もしましたけど、ちょっと思ったりしました。」

ファグ「うんうん。なるほど。」

→後編はこちら

【REFERENCE】

■80年代ニュージーランド音楽考―「フライング・ナン・レコーズ」と「ダニーデン・サウンド」

http://kukkuru04.blogspot.com/2015/03/80.html

Lo-Fi Club氏による2015年の記事。ダニーデンサウンドについて書かれた日本語のまとまった記事。早い段階から書かれた貴重なネット上の記事のひとつで、サウンドの特徴と代表的なバンドを紹介。

■「ダニーデン・サウンド」―NZインディーロック80年代から現在まで

https://wakizata1115.hatenadiary.com/entry/2020/04/18/214702

wakizata1115氏による2020年の記事。貴重な日本語の記事のひとつ。オークランドとダニーデンの違いを分かりやすく書いているほか、年代別にバンドを現代に至るまで紹介。

■1996 "Official History" of Flying Nun

https://www.flyingnun.co.nz/pages/1990s-official-history-of-flying-nun

Flying Nun Records公式によるレーベルの歴史で、1996年のレーベル15周年記念の記事。立ち上げか、Mushroom Records(Festival Records)への身売りなど詳しく書かれている。

■New Zealand Indie: Beyond Flying Nun and the “Dunedin Sound”

https://daily.bandcamp.com/scene-report/new-zealand-indie-list

Bandcampの記事。2006年にFlying Nun RecordsがWMGに売却された後、2009年のRoger Shepherdら共同事業者による買い戻しという上記の記事以降の話にも触れている。その他NZの様々な独立系レーベルの話も。

■Heavenly Pop Hits: The Flying Nun Story (Music Documentary 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=GJxdex3QHog

上の記事にも記述があった、Flying Nun Recordsの2002年のドキュメンタリー。日本語字幕は英語の自動翻訳のみだが、関係者の率直な発言など時系列順に追っており映像の分かりやすい資料。確執や怒られの話もあり赤裸々で面白い。

■Chris Knox Interview Part One: The Enemy and Toy Love

https://www.audioculture.co.nz/articles/chris-knox-interview-part-one-the-enemy-and-toy-love

Toy Love、Tall Dwarfsのメンバーで、NZパンク時代から活動するレジェンドChris Knoxへのインタビュー。Flying Nun Recordsの初期のLo-Fiサウンドに強い影響を与えることになった彼の、NZパンク時代からの話を読むことができる。

■The Mixtape: Fiona McDonald | RNZ

https://www.rnz.co.nz/national/programmes/nat-music/audio/2018660684/the-mixtape-fiona-mcdonald

Headless Chickensはレーベル初のナンバーワンヒット・シングルの快挙を成し遂げたバンドだが、このFiona Mcdonald(1995年まで在籍)によるプレイリストはバンドの影響元を伺い知ることができる。

■Album of the Day: The Courtneys, “II”

https://daily.bandcamp.com/album-of-the-day/the-courtneys-ii-review

Bandcampによる、バンクーバーのThe Courtneysの2017年のアルバム『II』の記事。Flying Nunライクな音を出すカナダのバンドがFlying Nunと契約した事を書いており、最近のダニーデン・サウンドの一端を伺える。

■Tally Ho! Flying Nun's Greatest Bits(bandcamp)

https://flyingnun.bandcamp.com/album/tally-ho-flying-nuns-greatest-bits

2011年にFlying Nunからリリースされたコンピ。代表的バンドを網羅的に知るにはやはりこれが一番か。

■Time To Go(bandcamp)

https://flyingnun.bandcamp.com/album/time-to-go

2012年にFlying Nunからリリースされたコンピ。Dead CのBruce Russellがセレクトしており、同レーベルのサイケで実験的な一面が見れる。上のアルバムと対となった裏の一面と見ると面白い。

---

【LINK】

◆youtube:チャンネル登録はこちら ☞https://www.youtube.com/playlist?list=PLvvpMSDLBd8cmgnDikwLKeRp9oPuSjFSj

◆Twitter ☞https://twitter.com/urbanpal_NEW

◆Instagram ☞https://www.instagram.com/urbanpal_new/?hl=ja

---

【What’sアーバンぱるNEW】

アーバンぱるNEWとは、ゼロ年代に培われたサイケデリック感覚のフィルターを通し、音楽にまつわる様々な事象を語り合う精神の旅番組です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?