SDGsの読み方

■はじめに

最近SDGsやESG投資という表現を一般紙の紙面等でよく見かけます。「不動産業ビジョン2030」にも表記されており、また、企業関連のセミナー等も多く開催されています。

SDGsは2015年に公表されましたが当時は一般の関心は高くはありませんでしたが、最近では猫も杓子も「取り敢えずSDGs」的な雰囲気も漂い始めています。

多くの方々はすでにご存じかもしれませんが、ややもすればSDGsに引きずられて、本当の目標を見失うことにもなりがちですので、敢えて概要と読み方・使い方をまとめてみました。

■SDGsとは何か

SDGs(Sustainable Development Goals)は2015年9月に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核ですが、これは2015年に突如として出されたものではありません。

発端は1972年の「成長の限界」(マサチューセッツ工科大学のメドウズ等により発表)であり、地球資源を使いながら産業革命以降急速に拡大してきた世界経済の成長は、このまま続くと100年以内に成長の限界を迎える」という提言でした。

当時は世界的に話題となり環境問題への取り組みの意識を改めてもたらしました。丁度私が大学入学した頃であり、地球を守ろう等の意識が芽生え始めました。

その後、1987年に『我ら共有の未来(Our Common Future)』(「環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)」)で「持続可能な開発」の概念が提唱されました。そして、2001年にSDGsの前身であるMDGs「Millennium Development Goals:ミレニアム開発目標」(2000年に採択された「国連ミレニアム宣言」と90年代での国際開発目標を統合)が採択されました。

MDGsは2015年を目標年として、極度の貧困や飢餓の撲滅等の8つのゴールを設け、加盟各国がその達成に向け努力することとされました。

そして2012年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロの「持続可能な開発会議(リオ+20)」にて発表された成果文書『我々が望む未来(The Future We Want)』で環境・経済・社会の3つを統合したSDGsを採択すること、さらに SDGsをMDGsの後継として統合することが決定され、2015年9月の国連サミットでSDGsが採択されました。

SDGsは17のゴールと169のターゲット、232の指標から構成されており、国や途上国のみではなく、先進国の課題を網羅し、民間企業の取り組みも求めており、地球上の「誰一人として取り残さない」ことを誓っています。

これは新たな考え方では無くこれまで取り組んできた世界的な課題を発展途上国と先進諸国の両方の責務と目標としてまとめ上げたものですが、まとめて採択されたのは多くの関係者の大きな努力の賜物です。

それまでの目標が有名無実的になっていたため、表現やロゴにも相当な力を入れて誰にもわかりやすく、協働出来るような仕立てにしています。単なる、提言・報告書ではない使われることを意識したものになっています。

■日本での取り組み

国連による国際的な協調を図ることを目的にしていましたので、各国ともそれなりの体制を作りました。日本では内閣総理大臣を本部長とする「SDGs推進本部」が内閣に設置されました。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/

2016年5月の第1回に始まり、2020年12月には第9回が開催(「SDGsアクションプラン2021」の決定)されました。

第3回会議では、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた企業・団体等の取組を促し,オールジャパンの取組を推進するために「ジャパンSDGsアワード」が創設され、すでに4回実施されています。

第2回会合(2016年12月)では日本が2030アジェンダの実施にかかる重要な挑戦に取り組むための国家戦略であるとして「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」が決定されました(2019年12月に改訂)。これは「政府が、関係府省庁一体となって、あらゆる分野のステークホルダーと連携しつつ、広範な施策や資源を効果的かつ一貫した形で動員していくことを可能にするため、現状の分析を踏まえ、ビジョン、優先課題、実施原則、推進体制、フォローアップ及びレビューのあり方を定めた上で、優先課題の下での個別施策を定めるものである。」との趣旨です

第6回会議の「アクションプラン2019」に基づいて8つの優先分野において、官民併せて多くの具体の取り組みが盛り込まれ、2019年6月の第7回会議では「拡大版SDGsアクションプラン2019」が決定されました。

その後、第9回(令和2年12月1日)まで開催されて、「SDGsアクションプラン2021」が公表されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai9/actionplan2021.pdf

地方創生関連では、「都市再生SDGsが示す多様な目標の追及は地方自治体における諸問題解決に貢献し、地方の持続可能な開発、すなわち地方創生に資するものといえる」として、「地方創生SDGs官民連携プラットフォームを通じた民間参画の促進」、「地方公共団体によるSDGs達成のためのモデル事例(SDGsモデル都市・自治体SDGsモデル事業)の形成」そして「地方創生SDGs金融の推進」の3本柱が打ち出されました。2020年度までにSDGs未来都市として60都市、先導的な取組み20事業を「自治体SDGsモデル事業」として選定されています。

■今後の展開に向けて

上述したようにSDGはこれ自体良いことばかり記載されており何ら反対するものではありませんが、何もかもこれに基づかなければならないとする原理主義的な対応も見られるのでこの適正な活用の仕方が重要です。

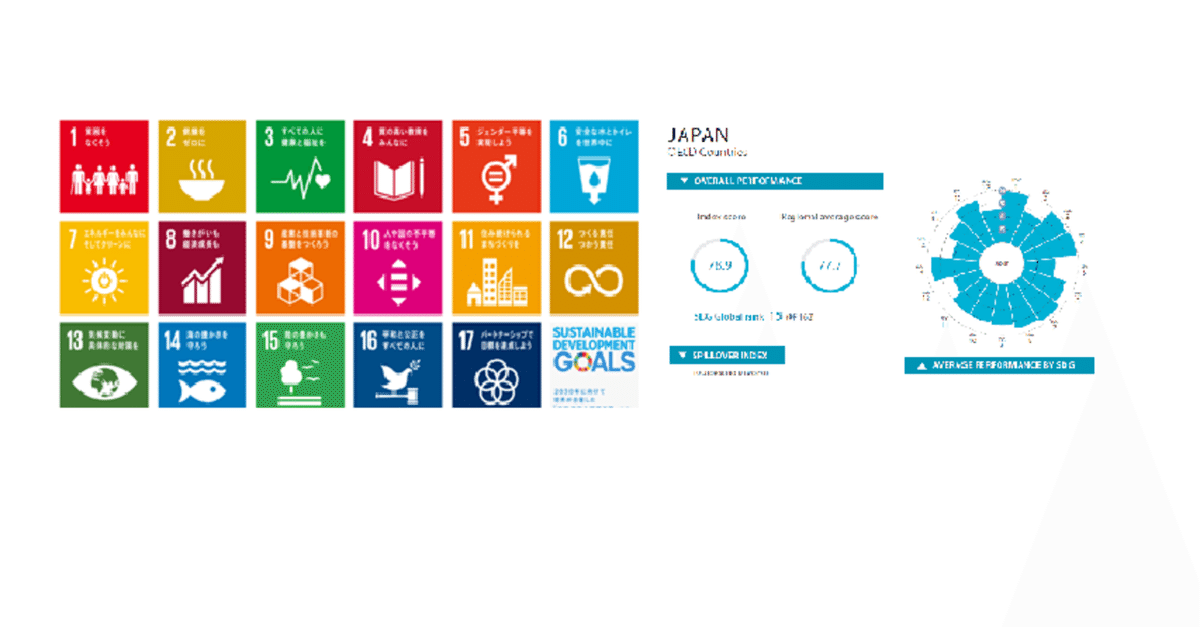

毎年検証される国別の達成度ランキングでは1位はスウェーデンで、日本は17位です。昨年は15位でしたのでポイント数は上がりましたが2ランクダウンとなっています。

日本にはそぐわない目標や指標も含まれています。このランキング選定の個々の指標は一般にはあまり知られていませんが、ターゲットを適切に計る指標かどうか問われるものもあります。

日本では多くの目標は達成されていますが、課題としては「ジェンダー平等を実現」「気候変動に具体的対策」等が挙げられています。

The Sustainable Development Report 2020 - The Sustainable Development Goals and COVID-19

ランキングが高いことは良いことですが、これに一喜一憂するものでもないと思われます。世界の国や都市等を比較するランキングは各種ありますが指標は統計的に取れるものに限られますし、すべてが適切とは言えませんのでこの点に留意する必要があります。

SDGsでは途上国・先進国をすべて含む包括的な目標であるため、SDG1(貧困をなくそう)やSDG4(質の高い教育)のように日本で必ずしも目標にならないものもありますし、同時にSDG5(ジェンダー)のように算定指標自体がそぐわないものもあります。ジェンダーの指標の中に議員や企業役員の割合がありますが、これ自体が妙な目標となってしまいがちであり、これが由縁で、国内外で日本が女性の地位が最も低い先進国として非難されています。そもそも、日本の主婦は欧米の女性が長く望んできた家計の掌握を実現し、消費の決定権も有しており、これは女性優位の状態でもあります(もちろん、就業等でのいろいろな問題はあります)。

SDGsは国連がまとめ役となった加盟国の国際的な共通目標であり、国が組織的に対応することは責務であります。しかし、企業や自治体も同様に行動する必要はありません。

個々の都市や企業の目標を改めてSDGsに位置付けて包括的に見つめること自体は良いことですが、これにとらわれすぎて、超人口減少時代における各都市の本当の課題と解決策そして目指すべき目標が曖昧になることが懸念されます。

17のゴールのどれに該当している等はあまり意味がありません。地方の創生のための財源確保として、また、広い視野で見つめなおす等、本来の目標をきちんと明確にしつつSDGsを活用することが望まれます

企業の営利活動も広い視野での対応が求められていますが、渋沢栄一を持ちださなくても日本の企業な元来、長期的な視野で関係のステークホルダーへの配慮をしてきました。物言う株主などの影響もあり短期的・営利至上主義的視点が増えましたが、昨今は世界的に「新しい資本主義」の概念が改めて強調されていますので外部環境を念頭に置きつつ、それらに振り回されない目標を立てて実践して欲しいですね。

また、SDGsには無いですが日本が遅れていて、早急に対応すべき事項は「住宅の資産化」です。これなくして他のゴールを目指すことは本末転倒です(繰り返しになりますがSDGsの国際的協調による実現は重要です)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?