1985年の夏

1985年の夏

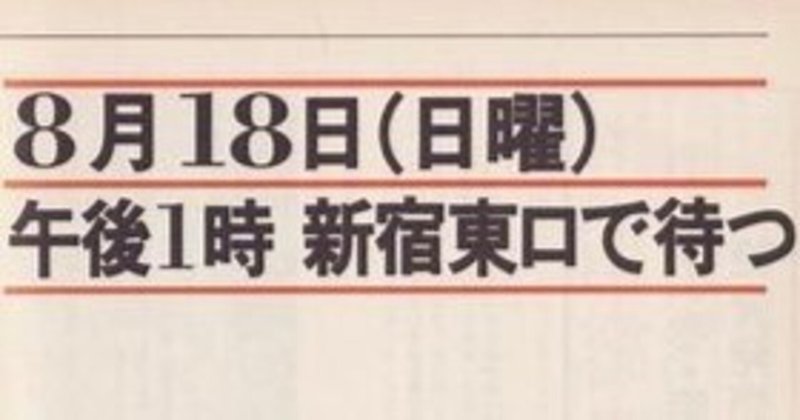

もう三十年以上も前の、夏休み期間中のとある一日。夏の盛りの真っただ中、うだるような炎天下の午後に、わたしは新宿駅のすぐ目の前のアルタ前にいた。1985年8月18日、容赦無く日差しが照りつけるとても暑かった一日。雑誌『宝島』が新たにインディーズ・レーベルを始めることが誌上で発表され、それを記念するイヴェント「キャプテン・レコード発足記念ギグ」が行われることとなった。そして、その85年の夏の一大イヴェントが、この日の新宿駅東口広場ステーション・スクエアの特設ステージで開催されたのである。中学生の頃から雑誌『宝島』を毎月欠かさず読んでいた身としては、これは絶対に何がなんでも駆けつけなくてはならない催し物であった。当のイヴェントの内容は、複数のインディーズの人気バンドを一堂に集めた野外フリー・コンサートであった(出演は、有頂天、パパイヤ・パラノイア、ローズ・ジェッツ、キャ→、ガスタンク、コブラ、ウィラード)。また、NHKでインディーズ(自主制作盤)の音楽シーンを紹介した特別番組『インディーズの来襲』(ラフィン・ノーズ、ウィラード、ガスタンク、マダム・エドワルダ、D-DAY、有頂天などのライヴ映像と当事者たちへのインタヴュー取材によって構成されたドキュメンタリー番組)が放送されたのは、この日から遡ることほんの十日前の8月8日のことであった。この時、わたしたちは、インディーズというものがひとつの形あるムーヴメントとなって大きく動き出そうとする、ちょうど入口のところに立っていたことになる。酸欠になりそうなほど超満員になるライヴハウスでの熱気にあふれたライヴの盛り上がりや、数百円のソノシートなど自主制作盤を扱うレコード店の賑わいなど、それまで都内のあちこちに点々と散らばっていて、よく実体の見えていないムーヴメントであったインディーズと呼ばれる静かな盛り上がりが、この日のアルタ前で展開された一大事によって誰の目にも見える形で唐突に可視化されることとなったのである。ある種のオルタナティヴな文化を嗜好する若者や若年層を惹き付けてやまないインディーズと呼ばれる何ものかが実際に存在し、特定の場所やその界隈で熱い盛り上がりを見せ、NHKの番組で取り上げられ新宿駅前を大混乱に陥らせるほどのことを起こすまでになっていたのだということが、ひとつの「キャプテン・レコード発足記念ギグ」という現象・事象によって高らかに明示されることになったのである。あの日、ステーション・スクエアとその周辺の一帯は、まさに人で埋まっていた。その集団のほとんどは、真夏なのに革ジャンを着てブーツを履いていたり、Tシャツがぼろぼろに破れていたり、髪の毛を脱色したり逆立てていたりする、とても奇抜なファッションの若者たちであった。こんなにも沢山の変な服装の趣味の人たちが一体どこから湧いてきたのだろうというのが、そこにいて真っ先に頭に思い浮かんだことであった。パンクでアナーキーなファッションの若者の大群に占拠された新宿駅前は、それまでに見たことがないような光景を構成する異集団が社会という集団にもたらす異様な熱にすっぽりと包み込まれていた。

当時、わたしは15才だった。高校一年生で、高校に入って初めての夏休みを(かなり呑気に)過ごしていた。陸上部には入ったものの練習はサボりがちであった。アルタ前には高校の同級生、同じクラスの友人と一緒に出かけた。高校に入学して一学期も半ばあたりに差し掛かった頃、ある実習の授業が終わったときにひとりのクラスメイトが、わたしがいつも使っている透明の下敷きの中にオート・モッドの時の葬列のチラシなどが入っているのを見つけて、「こういうのいくの?」と話しかけきたのである。普通は時の葬列のチラシなんて見ても気味悪がって誰も近寄ってこないだろうと思っていたのだが、違った。そのとき、初めてインディーズやパンクについてなど、いろいろな話ができる友人ができた。オート・モッドなんて誰も知らないだろうと思っていたのだが、そうではなかったのだ。しばらくすると、同じクラスと隣りのクラスに何人かのそういう話ができる仲間ができた。この時、高校に入ってすぐによい数人の音楽仲間ができたことが、わたしのその後の人生の生き方に大きく影響を及ぼすことになった。どこかに必ず自分を理解してくれ(ようとしてくれ)る人や興味をもってくれる人はいて、決してひとりではないのだから、ちょっとぐらい変でも自分らしくしていていいのだと、思えるようになった。アルタ前には、その最初に話しかけてくれた友人と一緒に約束してライヴを見にゆくことにしたのである。わたしは、あまり活発なタイプではなく性格も大人しい方であったが、そんな少年でもインディーズには何か特別なものがあると感じ取りパンク・ロックを聴きにゆきたいと思って実際に行動に移していたのだから、当時の熱気がただごとではなかったことは想像に難くないであろう。その年のゴールデンウィークの4月28日には、ラフィン・ノーズがソノシートを無料配布すると雑誌などで告知をしていたので、ひとりで新宿まで出かけていった。その頃は、まだ周囲にインディーズやパンクについての話ができる友人はおらず、一緒に行ってくれる人はいなかったのである。このときもアルタ前にはかなりの人が集まっていた。アルタ前の歩道からは、文字通り人が溢れ出ていた。わたしは、このバラまきイヴェントにひとりで参加していたのだが、わたしと同じようにインディーズやパンクに興味をもつ同じくらいの年代の若者が、実は本当にたくさんいるのだということがその場で実感できて、ちょっと安心できたりホッとしたりもしていた。アルタ前とは、ちょっと孤独で内気な少年であったわたしが、わたしはひとりじゃないのだと(初めて)思えた非常に特別な場所であった。

新宿駅東口は、とても暑かった。真夏の炎天下でバンドのライヴは続いていた。ステーション・スクエアの中央には植え込みがあり、わずかに木立もあったが、ステージ前の狭いスペースの日差しを遮ってそこに日陰を作るほどではなかった。この日のイヴェントをリポートした『宝島』の記事には、ライヴが始まった午後一時の時点で気温は39度であったと書かれている。新宿駅前にはいくつかビルの上方に設えられた電光掲示板があって、そこで企業の広告などとともに時刻や気温を表示しているものがあったはずなので、それを見て記事にしたのであろう。おそらくは体感温度をもとに大袈裟に書き立てた数字などではないはずだ。それくらいに猛烈に暑い日だったのである。ほとんど雲ひとつない快晴で、頭上には真っ青な空が広がり、風もなく強いギラギラした陽光だけが新宿駅東口に降り注いでいた。あの日は、友人と待ち合わせて電車に乗り、アルタ前には少し早めに行った。事前に告知されていない思わぬ飛び入りバンドがある可能性があったので。それを見逃してしまうととても悔しい思いをするであろうと、少し先回りして考えてイヴェントが始まる前には会場に到着するようにしていたのだ。しかし、期待していたような飛び入り参加のバンドは一切なく、予定されたスケジュール通りにライヴは進行していった。すでに会場には昼頃から多くの若者が集まっていた。パンクスやニュー・ウェイヴ好きの少年少女がほとんどであったからか全身黒尽くめの服装の割合は非常に高く、見るからに暑苦しい若者の集団であった。その若者たちが、ステージでバンドが演奏を始めると、その前に群がってリズミカルにピョンピョン飛び跳ねながら大騒ぎするのである。傍目に見たら、ちょっと異様な光景であったかもしれない。そのステージ前の大騒ぎの渦中にいたわたしたちは、それを客観的に見れないために特に何とも思ってはおらず、いつもの暗く狭いライヴハウスでバンドを見るときと同じように思い思いに音楽を楽しんでいただけであったのである。

トップ・バッター(前座を除く)の有頂天には、いきなり強い衝撃を受けた。たぶん、ちゃんと有頂天を見たのは、この日が初めてだったと思う。それまではパフォーマンス色の強いグループという印象があったのだが、イメージしていたよりも格段にスマートでノリのよいエレクトロニック・ポップを演奏していて、仰天させられたのである。アルタ前という屋外の開放感のある場所で見たことも、すごく印象が違って聴こえた要因だったのかもしれない。最初だから様子見という感じで、ステージの横の少し離れたところで見ていたのだが、曲が進むにつれてジリジリと前方に移動していて、気がつくとステージ前でピョンピョン飛び跳ねているという状態であった。しかし、有頂天の出番が終わり、ちょっと冷静になってみて、ふと思った。このままずっとステージ前にいて炎天下で飛び跳ねていたら、いくらまだ若いといえども最後まで体力がもたないであろうと。そう判断して、しばらくは何があっても後ろの方で待機することにした。おかげで、名古屋からきたローズ・ジェッツでドラムを叩いていた元スターリンのケイゴとステージ前のローズ・ジェッツの双子のヴォーカルをおちょくる不良パンクスの漫才のような口喧嘩(最後は「いつでも相手になってやるから次のライヴ見に来い」というオチ)は、ゆったりと笑いながら眺めていることができた。ガスタンクは、あまりにも人が多くてステージ前にも近づけなかったので、ステーション・スクエアの植え込みの後方あたりからチラチラと見ていた。途中からPAの電源が落ちたのか、ほとんど何も聴こえなくなった。ギターやベースの音が、アンプから出ている音で微かに聴こえているという状態であった。バンド演奏の騒音に付近の店舗などから苦情がきていたようである。あまりの暑さに近くの店舗の店先や涼しい入口付近などを休憩場所として使っているパンクス(わたしたちも含めて)も非常に多かった。この頃になると、そこら中が人だらけで、座ってジュースを飲んで休むことも満足にできないという異常な状況になっていた。『宝島』の記事には、観客は約八千人であったと書かれている。一万人を収容できるという武道館でコンサートを観た経験もなかった15才の少年にとっては、それは生まれて初めて目にして体感する大群衆であった。最後のコブラとウィラードは、何とか人波をかき分けてステージ前まで行って見た。もみくちゃになりながら、ぴょこぴょことポゴ・ダンスをして盛り上がった。ユーチューブなどで見ることのできるこの日の映像を確認してみると、ステージ前でひと塊となっている群衆は、勢いよく飛び跳ねながら大きく右や左へ前や後ろへと、まるで生き物がうごめくように動いている。何も仕切りになる柵などがない駅前の広場でパンクスが無茶苦茶に大暴れして、よく将棋倒しのような事故が起こらなかったものである。そのステージ前の巨大な人のうねりは、無数の若者が発散する得体の知れないパワーが、ひと塊になって強く噴出しているかのようなものであった。膨大なエネルギーは、大きく動き回ることで、左右前後に絶妙なバランスを取って余剰な力を逃がしながら転倒を避けてうごめいていたのではなかろうか。歌手の坂本九を含む五百二十人もの乗客と乗務員が犠牲となった日航機墜落事故が起きたのは、8月12日のことであった。その事故と同じ週の週末にアルタ前で「キャプテン・レコード発足記念ギグ」があったことになる。飛行機事故が起きてからの一週間は、ちょうど夏休みであったこともあり、ずっと冷房の効いた部屋でニュースや報道特別番組で現場からの中継映像を食い入るように見る毎日であった。事故現場から生存者がヘリコプターで救出される映像は、くっきりと脳裏に焼きついていた。あんなに悲惨な墜落事故でありながらも生きて救助された人がいたという事実に、逆に言葉を失った。日航機墜落事故は、何もかもショッキングなことばかりであった。その週には、終戦記念日もあったし、当然だが高校野球もやっていたはずである(3年生になったKKコンビの活躍でPL学園が2年ぶりの甲子園制覇を果たした)。もしかすると、部活で学校に行った日もあったかもしれない。しかし、ほとんど何も覚えてはいないのだ。アルタ前のことも、その場にいたときのことしか覚えていなかったりする。日航機墜落事故のことをテレビで見続けて、炎天下のアルタ前でライヴを見ただけの一週間であった。それらふたつの事柄は、それだけ強く記憶に残る強烈な体験となっていたのだろう。何かものすごく特別なことがあったことだけは確かであった。だが、それで直接的に何かが大きく変わったわけではない。15才の夏休みに、いつもと同じように一週間を過ごしただけであったはずなのだ。しかし、あの日のことは30年が経っても忘れられない記憶として残っている。

それから30年が経って、あらためて振り返ってみると、とてもとても長い年月が過ぎたはずなのに、本当にアッという間であったと感じる。時が過ぎ去ってゆくスピードは、とても早い。全てが疾風のように去っていってしまう。しかし、この30年という年月のうちに、ありとあらゆるものが大きく変わった。全ては、本当にアッという間に変わってしまったのである。こんなにも素早く、しかも劇的に、何もかも変わった30年間が、いまだかつてあったであろうか。いや、おそらくもっと大きく変わった30年は、ほかにもいくつもあったのであろう。20世紀に限定してみても、1915年~1945年までの30年間の変化は、簡単に一言で何もかもがという以上のものであったのではなかろうか。歴史上には、そういう30年は、いくらでもあったに違いない。しかし、わたしはといえば、この30年しか実際に生きていないし、この30年のことぐらいしかちゃんとはしらないのである。そんな狭い目で見て、ガラリと大きく劇的に変わった30年であったというだけのことなのである。これぐらいどうってことないだろうという年配の人もいるだろうし、最初から激動の中に生まれ落ちたので、これぐらい当たり前のことでその後に起きたあれこれのことの序章にしか過ぎなかったのだという若い世代もいるであろう。この30年の捉え方は、その人が属する世代によって様々に異なっている。そういう意味では、ここで感覚されている感覚というものは、この30年のわたしたちの世代ならではの捉え方であるということである。そして、それは、きっとおそらくわたしたちの世代にしか分からないことでもあるのだろう。また、同じ世代であったとしても、同じような感覚を共有できない人も実は多々いるはずなのである。それも否定はできない。しかしながら、あの日、15才で、とても暑い夏休みの真っただ中にいた、とあるひと世代ならではの30年というものは、確かにそこにあるはずなのである。

NHKで『インディーズの来襲』が放送されて、悲惨な日航機墜落事故があり、終戦記念日があり、「キャプテン・レコード発足記念ギグ」があった、わずか10日間。その一週間ちょっとの時間でさえも、そのとき20代ですでに社会人だった人や、30代で家庭をもっていた人、まだ生まれたばかりの赤ん坊であった人では、そこから時間が流れて時代が移り変わっていったスピードも、そこで経験したことの濃度も、それぞれに違う感覚で感覚されていたことであろう。まだ15才で何ものでもなかったわたしたちは、あちこちをふらふらしたり、ピョンピョン飛び跳ねたりしながら、そこで起きている変化(斬新で刺激的なものが次々と登場してくる変化)を、とてもとても細部にまで入り込んで、もっと知りたいもっと楽しみたいという欲望のままに実に濃密に味わいつくすように経験することができた。時間は、相変わらず猛烈な勢いで過ぎ去っていっていたが、その激流の中で、流れを押しとどめて引き延ばしてしまうほどの無軌道な若さと青さをもって、そこでできる限りのものを見て聴いて、(ほとんどが一般的な社会的基準においては無駄/無為なものである)知識と情報を吸収しまくったのである。

幸運だったのは、この世代に属していたことで、80年代から90年代にかけての20世紀最後の爛熟した20年のユース・カルチャー/若者文化のおもしろい部分を、ひと通りそれなりに経験し、じっくりと見てゆくことができたことであろう。インディーズ、パンク、新宿ロフト、アルタ前、中野公会堂、豊島公会堂、オンステージ山野、五番街、新宿レコード、ヴィニール、ナイトクラブ、ハウス、テクノ、ゴールド、イエロー、宇田川町、シスコ、WAVE、DMR、青山ループ、等々。東京という街の地下や周縁において(人知れず)うごめいていた、インディペンデントでオルタナティヴな文化や音楽を、その黎明期からずっと体験してゆくことができたことは、それなりに特別な10代から20代を過ごせたといえるのではないかと思う(そんなことに何の価値も見いださない人も多いであろうが)。わたしたちよりも少し先に生まれていた世代では、東京ロッカーズなどの日本のインディーズ文化の本当の幕開けを体験できたかもしれないが、その後のパンクからハウスというジャンルもスタイルも棲息地域も違う超越境的な漂流には頭から飛び込んでゆくことはできなかったかもしれない。また、わたしたちよりも少し後に生まれた世代では、ミロス・ガレージやネクストやケイヴなどの初期のアンダーグラウンドのクラブでハウスやテクノで踊ったりすることはできたかもしれないが、新宿ロフトや屋根裏などのライヴハウスでガスタンクやソドムで激しくポゴ・ダンスするシーンには間に合わなかったかもしれない(高校の帰りに制服姿のまま電車で新宿まで行き、『ぴあ』でチェックしたライヴの前売チケットを新宿ロフトまで買いに行ったりしていたことが思い出される)。80年代には、ライヴハウスにいってもクラブにいっても、ほとんど自分と同じような世代の若者しかそこにいないように感じられたものである。ああいった場所は、若者が多くいたために子供っぽいところだと思われていた節も多々あったのであろう。だから、ある程度の年齢に達している人にはもう付いてゆけないと感じてしまうというようなところもあったのかもしれない。そういう意味では、若者が集まる場所ならではの熱気がものすごく充満した場所であったといえる(新宿ロフトなどでは、ポゴ・ダンスする若者たちが発散した熱気が蒸気となって立ち上り天井に結露してライヴを見ている最中によく水滴が頭上からぽたぽたと垂れてきていた/ほとんど「いい湯だな」の世界である/洗濯ノリで立てた髪の毛は湿気でへたへたと倒れた)。自分と同じ世代の自分と同じようなものが好きな同類たちが集まる場所は、わたしたちにとってはとても居心地のよい、ここが自分たちの場所なのだという妙な確信が抱ける場所であった。そんな場所があったことは、ほかの世代の人は全く知らなかったかもしれない。そうした文化や音楽とは縁遠いほかの世代の人からすると、よく分からないミステリアスな別の惑星のことのように感じられたかもしれない。実際、あの頃のインディーズの盛り上がりは、その後のバンド・ブームの喧騒にかき消されてしまったし、アンダーグラウンドのクラブの狭く暗いダンスフロアは、その後のEDMの隆盛の陰に隠れて、遥か遠い昔の祖先たちのようにしか認識されなくなってきている。時代が移り変わり、新たなもっと目立つ惑星が発見されると、その前にちょっと注目を集めていたぐらいの惑星は、すぐに完全に忘れられて、遂には全くなかったことのようにされてしまうことだってあるのである。

あれから30年が経ち、これまでのことを振り返ってみて、それが今どのように受け止められているかを眺めてみたとき、とても妙な胸騒ぎを感じてしまう。そして、それを、何らかの形で書き残しておかなくてはならないのではないかと感じるようにもなってきた。何も残さなければ、この世代はただぶらぶらと20世紀の最後の20年を浮き草のように漂っただけの存在として、瞬く間に忘れ去られていってしまうと感じたからである。こんな世代がいたことを、できれば未来の人々にも知ってもらいたいのである。どんなときもへらへらのほほんとしていて、何の役にも立たなかった無為の世代といわれてしまうのかもしれないが、完全に忘れ去られてしまうよりは全然いいだろう。

今村仁司の「現代思想のキイ・ワード」(講談社現代新書)を手にとったのも85年であった(はずである)。これは、個人的に非常に重要な意味をもつ一冊となった。まだ高校に入ったばかりの頃だったであろうか。何となく思想というものについて興味があり、いろいろ知りたいと思っていた。それで、この本のタイトルを見て、直感的にこれなら大丈夫だろうと思って手にとってみた。当時、何か興味があり、もっと詳しく知りたいことがあると、本屋の新書コーナーなどに行って手頃に読めそうな本を探していた。特に目当てとするテーマがなくても、新書コーナーで本のタイトルを端から順に見てゆき、おもしろそうな本を探すということをよくしていたのである。中学生ぐらいの頃からよく読んでいたのが、岩波ジュニア新書や講談社現代新書であった。当時、講談社現代新書は、表紙やカヴァーのデザインがポップで、中学生でもスッと手を出しやすい雰囲気があった。あのころの講談社現代新書といえば、中根千枝の「タテ社会の人間関係」であり、まずはこれを読まなくては始まらないというような空気すらあった。しかし、わたしは、あえてそういった本は手にとらずに、「現代思想のキイ・ワード」などを自分で探し出して読んでいた。この本を読むまで、今村仁司のことは全く知らなかった。基本的に天の邪鬼だったので、浅田彰も読んではいなかった。大きな話題にはなっていたので、その名前や著書名はよく知っていたが。だから、中学時代の友人に「スネークマン・ショー」を聴かせてもらった際、浅田アキラカの『構造と刀』が登場して「何これ」と爆笑したことを覚えている。そんなわたしの、ぼんやりとした現代思想への興味をより深めてくれたのが、浅田彰の盟友であった今村仁司によるこの本だったのだ。フランクフルト学派やフーコーにバタイユにノイズに脱構築に大菩薩峠と、とても刺激的な知の世界がそこには広がっていた。今村仁司の巧みな手引きによって、わたしはその世界への第一歩を踏み出すことができた。その頃、わたしにとってニーチェは、パンクと結びつけて大いに誤読しながら読むことのできる参考書のような位置づけであった。そして、そのニーチェと地続きのところに現代思想があることを、15才のわたしに今村仁司は教えてくれたのである。「現代思想のキイ・ワード」は、自分なりに哲学するきっかけを与えてくれた一冊でもあった。わたしにとっては、全てはこの本を読むところから始まったといってもよいだろう。あの本を読んでいなければ、後にハウスに哲学を感ずることもなかったであろう。ハウスを聴く前に、少しばかり哲学する準備運動ができていたことは非常に条件としてはよかったのだと思う。まず最初にハウスと哲学の近さを認識しどこかで意識しながら聴くのと、全く何の深い思考もないままに、ただのダンス音楽として聴くのでは、その後それをどこまで深められるのかという部分においても、全く違う意味や解釈を生じさせることに結びついていったであろうから。

これは、加速度をあげてどん詰まりへと向かっている近代(文明)の強迫的なまでの動きの中で、それに対抗し足掻くようにささやかな欲望を追求し続けたひとつの世代のうちの極めて珍奇な部族の30年間の生と思索と逃走の軌跡である。今村仁司は「現代思想のキイ・ワード」の冒頭の「ノマドロジー(遊牧論)」の章で、このように書いている。「四十歳をこえた者がドゥルージアンであるのは、若々しく立派であるが、他面ではガキっぽいことでもある。年をとって、ガキっぽいのも、たしかにひとつのメリットである。ドゥルーズはそれを自ら実践したところが偉い」と。この説に従えば、30年も前の15歳の頃を振り返り、アルタ前こそがノマドの戦争機械そのものの到来であり、地下のダンスフロアとはリゾーム化した平滑空間で、そこでうごめくダンサーたちは器官なき身体として軽やかに躍動する、などと考えているのは、何ともガキっぽいことで一般的にはとても恥ずかしいことだといえるのであろう。しかし、これほどまでにニーチェやドゥルーズにかぶれる原因は、今村仁司の「現代思想のキイ・ワード」を若い頃に読んでしまったことにあるのである。悪いのは、何から何まで今村仁司なのだ。こんなにもガキっぽいことに対して文句があるならば、どうか今村仁司にいってもらいたい。このままどこまでも突き進んでいったら、いつか誰かが偉いといって賞賛してくれるだろうか。生きて存在するうちに偉いと思われたいと思うことは、まだまだ運命愛の境地にはほど遠いということなのであろうか。今村仁司が述べたようなリゾーム感覚とノマドロジーの時代を、どのように生き抜いていったらよいのかいまだに見いだせないままでいる(わたしたちはその時代に追い越されて、ずっと追いつけないままでいるのであろうか/すんなりとマイナンバーだけをもつ器官なき身体にあんなにもなりきれないでいるのは、まだまだ人間的なあまりに人間的な人間であるからなのであろうか)。あれから30年が経ったのに、わたしはまだその場でピョンピョン跳ねているだけで、いつまでも行くあてもないままただただ漂流しているだけなのである。

(補論)新宿駅東口のポゴ・ダンス

1985年8月18日の新宿駅東口広場ステーション・スクエアでの無料ライヴから1987年4月19日に日比谷野外音楽堂で行なわれたラフィン・ノーズの単独ライヴにおいて再三の制止にも関わらずステージ前に詰めかけた観客が将棋倒しとなり三名の死者を出す大事故が起こるまでの約2年間が、パンク系の比較的規模の大きめなライヴにおいても観客が激しくポゴ・ダンスに興じる危険なノリが野放しにされて黙認されていた期間であった。ポゴ・ダンスは、性急なロックのリズムに合わせてピョンピョンと飛び跳ねる(非常に単純な)音楽の楽しみ方である。セックス・ピストルズのシド・ヴィシャスがパンクのハードな音楽に合わせて行なっていた行為(奇行)が、その起源ともいわれている。そのオリジネーターの気質からもうかがえる通り、ポゴ・ダンスは非常に暴力的な音楽の楽しみ方にもなる。そこにいる全員が同じタイミングで飛び跳ねている限りは極めて平和的なピョンピョンするノリになるのだが、そのタイミングとは異なるタイミングで飛び跳ねるものがいたり、興奮してひとりだけ高く飛ぼうとするものがいたりすると、ピョンピョンするタイミングは大きく乱れて、あちこちで思い思いに飛び跳ねる身体と身体が激しくぶつかりあうようになる。ポゴ・ダンスをする集団の内部の動きがケイオティックな混沌に満たされるものになればなるほどに、その集団自体が大きくうねるように群衆化・暴徒化したような動きをみせるようにもなる。

あの夏の日の新宿駅東口広場ステーション・スクエアは、日本で史上初めて昼間の明るい野外コンサート会場において大規模な群衆状態のパンクスたちがポゴ・ダンスを行なった場所であったと思われる。おそらく誰もが初めて体験する状況であったのではなかろうか(それは、おそらく誰もが初めて見る光景であっただろう)。それまで、ライヴハウスの中のステージの前の暗く狭い場所で、多くても数十人単位の少人数によって行なわれていたことが、いきなり地上の世界の大都会の真ん中に浮上してきて、世間の目の前に出現してしまった瞬間であったのだから。まさに、そこから何かが始まろうとしている予感に満ちた、特別な瞬間であったはずだ。そして、そのようなポゴ・ダンスという形式が、激しい音楽に対する当たり前で普通の楽しみ方として、何となく一般的に認知されてしまう流れが、そこで形成されてしまったようなところさえある。そうした何となく出来上がってしまった共通認識が、野音での凄惨な悲劇へとつながっていってしまったのだともいえるであろう。いつもこれぐらい荒れるのは普通のことだからきっと大丈夫だろうという甘い認識が、ズルズルと黙認状態を容認してしまっていたのではなかろうか。だが、狭い限られた空間としてあるライヴハウス内では大丈夫であったことも、新宿駅東口広場や野音などの大きな規模の会場で行なわれるとなると大丈夫ではなくなることもある。密に凝結した群衆が内部に溜め込んだエネルギーを、ひとつの方向に放出させようとする力には、計り知れないものがある。多くの人が同じ音楽のリズムに合わせて一斉に同じ動きをして飛び跳ねるとき、そういう力が生まれやすいことは、誰の目にも明らかであったはずである。

あの暑い夏の日にあの場所で何かが起きていたら、その後のインディーズ・ブームやバンド・ブームはおそらく全く違ったものになっていたであろう。いや、そんなブームなど起こりもしなかったのかもしれない。ちょうど日航機の墜落事故が起きた直後であっただけに、連鎖的に何かが起きていたとしても全くおかしくはなかったようにも感じられる。85年は、それまで誰も想像もしていなかったような出来事が次々と起こり、何もかもが大きく揺れ動いていた、まさに動揺する一年であった。あの日に何も起きなかったことは、ひとつの奇跡のようなものであったのかもしれない。

本来は憩いの場であるはずのステーション・スクエアにおいて、それまでに誰も見たことがないような奇妙なバンドが次々と登場して、何やら訳の分からぬ騒々しい音楽を演奏していたのだから、通行中にちょっと足を止めて見入ってしまった人もいたであろう。小さなステージの前では夏なのに黒ずくめの若者の一群が、ムチャクチャに暴れ回っていた。多くの人の目に非常に奇妙な光景として映ったのは、もしかするとわたしたちのほうであったのかもしれない。気がつけば、駅前広場の全体に群衆は膨れ上がっていた。音楽に合わせてピョンピョン飛び跳ねながらおしくらまんじゅうでもしているようなステージ前で、ポゴ・ダンスをする若者の人数に対して、会場の警備や整理にあたるスタッフの人員は圧倒的に少なく十分ではなかった。いや、新宿駅東口の全体に広がった大群衆の周りの人の流れを整理する方に多くのスタッフが割り当てられていたのであろうか。そのために、特設ステージ近辺のスタッフの数が少なく感じられたのかもしれない。最終的には、ステージ前に押し寄せる人の波の力によって特設のステージが破壊されないように守り、群衆の先頭にいるものが押し潰されたりしないようにステージと聴衆の間で人間の緩衝材となるので精一杯というような有り様であった。本当によく将棋倒しにならなかったなとは思う。実際、かなり危険だと感じる瞬間は何度かあった。ある瞬間にはステージに手が届きそうなくらいに近づいていたのに、次の瞬間にはステーション・スクエアの植え込みのあたりまでステージから離れてしまっていた。激しくポゴ・ダンスをする一群は、それくらいに大きくうねるように動いていたのである。もはや自分の意思でステージを見る場所をどうこうできるような状況ではなくなっていた。ステージをよく見るために誰よりも高くピョンピョンと跳んで、群衆の中で転んでしまわないようにポゴ・ダンスを跳び続けるだけで必死であった。そして、非常に運がよいことにわたしたちは、あの日の新宿駅東口広場ステーション・スクエアにおいて最後のウィラードのステージまでを無事に見届けることができたのである。あの日にあの場所で何かがあったら、そこでわたしの人生はたった15年で終わっていたかもしれないのだけれど。

あの日のステーション・スクエアは、まさにダンスフロアであった。それは、奇跡的な偶然のタイミングで時代の波間に必然的に用意されていたかのように、急速に成長し発展し変化してゆき、都市のど真ん中に突如出現したのである。地下に溜まっていたマグマが一斉に噴き上げたかのような光景であり、そこにはまさにダンスフロア的な快楽が満ちあふれていた。多くの人が立ち止まって眺めたのも、あのステーション・スクエアのステージ前の異様な若者たちのうごめきに、社会的な規範やルールを大きく逸脱した何かを見てとったからなのであろう。85年には、豊田商事の会長刺殺事件や日航機墜落事故が起こっていて、ちょっとやそっとのことでは人々が足を止めて立ち尽くすようなことはなかったと思うが、ステーション・スクエアの周辺はどこもかしこも人だらけであった。そして、そうした社会的な数多のものたちから、スッパリと解き放たれているからこそ、ダンスフロアは快楽と快感の源泉の場となりえるのである。ガスタンクの出演時に何の断りもなくPAの電源が落とされてしまったのは、それが都市と社会の許容範囲を踏み越えるところまで迫ってきていたからに違いない。しかし、それでもその後もライヴは続行されたし、足を止めて立ち尽くす群衆の数もステーション・スクエアの周りにさらに大きく膨れ上がってゆくようになった。ステーション・スクエアのステージ前は、ある意味もはやコントロール不能な状態となっていたのだろう。誰もが大きな流れの渦の中に飲み込まれ、その流れに身を任せるがままになっていたのである。社会の規範やルールが全く及ばなくなったステーション・スクエアの真ん中の解放されたダンスフロアで、若々しく少しばかりの危険を伴うポゴ・ダンスがほぼ無軌道に繰り広げられていたのである。わたしたちは、その先にオルタナティヴな道がどこまでもどこまでも延びていることを、そこで身をもって感じ取った。原初的なダンスフロアの快楽とともに、はっきりとそこに見てとってしまったのである。地下のライヴハウスではなく、明るい新宿駅前の公共の広場の大きく開けた真夏の空の下で。ダンサーにとってのパラダイスにはほど遠い、石とコンクリートで敷き詰められたステーション・スクエアの固い地面の上で。あまりにもアウトローでヴァンダリスティックなダンスフロアであったが、そういうものこそが本当の意味での解放につながる道であるのだということを、わたしたちはそこで直感的かつ感覚的に受け止めてしまったのである。まさに、浅田彰風にいうならば、それはゲイ・ピープルたるスキゾ・キッズが大いなる逃走を開始した瞬間であったのである。

浅田彰は、かつて『逃走論』(筑摩書房、84年)にこのように書いていた。

「そして、社会全体がやがてパラノ・サーキットからはずれ、スキゾ的な逃走を始めるのだとしたら?そのような徴候は、大人の文化の中でもいたるところで目につくようになってきた。そして言うまでもなく、未来は常に子どもたちの手の中にあるのだ。ふと気が付いたらひとり取り残されていたというような羽目に陥らないためには、《追いつき追いこせ》のパラノ的競争過程にしがみつくだけではなく、そこから少しズレた方向に迷走してみることも必要なのではないだろうか。」

別に浅田にそう言われたからそうしたわけではないのだけれど、80年代からずっと少しズレた方向に逃走を続けてきていて、気が付いたらみんなは《追いつき追いこせ》の社会のほうへとちゃっかりと戻っていってしまっていたようで、たったひとりで無人島に取り残されてしまったかのような気分を味わっている。それが、あれから30年が経った現在の偽らざる気分である。浅田は、逃げ出さずにパラノ・サーキットの《追いつき追いこせ》競争にしがみついたままでいると、たったひとりで取り残されてしまう羽目にもなりかねないと書いているが、実際にはそうはならなかったようだ。いや、全く逆の結果となったといってもよい。取り残される羽目に陥ったのは、こちら側のあの時に一目散に逃げ出した子どもたちであったのだ。つまり、スキゾ・キッズのスキゾ的逃走が、文字通りに社会的かつ歴史的な敗北を喫したということなのである(社会も歴史も少しもズレなかったのだ)。取り残されてしまったままになっている状況も非常に怖いが、これから先の見通しが全くきかないこともとても怖い。それでもまだ懲りずに少しズレた方向に迷走をして、無人島から無人島へと漂流してゆかなくてはならないのであろうか。しかし、ここまで社会から遠く離れて漂流してきてしまったのだから、そう簡単には岸にまで戻れそうにはないように思える。まあ、実際には、とても簡単に戻れるのだということはよく知っているつもりだ。これまでの20年位の時間の中で、多くの人が少しだけ大人になって青春時代が終わってしまったかのような悲愴な顔をして自らパラノ・サーキットへと攫われてゆくのを見てきているから。だができれば、このままどこまでもどこまでも逃げ続けていたいのである。少しズレた方向へと迷走し続ける、逃走する分裂症的な人生がとても魅力的だと思い込んでいるから。あれから30年以上が経ったが、当の浅田もまだ逃げ続けているのであろうか。無人島に取り残されてしまっている、かつてのスキゾキッズのなれの果てを見たら、いとあわれだと思うであろうか。そんな絶海の孤島に佇みながらわたしは漂流に漂流を重ねて辿り着いた無人島から遠く離れた大きな陸地に栄える文明が崩れ落ちるところを眺めようとグダグダと考え事をしながらいつもいつもその時を待ち続けている。もしかすると、フィッツジェラルドのように遠くから響いてくる何らかの物音を耳にするだけなのかもしれないけれど。

「ちょうど北アフリカの何処かにいた時に、我々はあの崩壊の音を聞いた。その遥か遠い物音は荒涼たる辺境の砂漠に鈍く響き渡った。」

(2010年代半ばごろ)

ここから先は

¥ 100

お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートはひとまず生きるため(資料用の本代及び古本代を含む)に使わせていただきます。なにとぞよろしくお願いいたします。