【学科】直近の合格者ゆうきさんの合格点突破ノウハウ

令和4年(2022年)に一級建築士学科試験を受験し,98点(合格基準点91点)で合格されたゆうきさん.そのまま製図試験にも一発合格されました.

本番でのとりこぼし状況は↓

そんなゆうきさんが次年度の学科受験生の皆さんへ成功ノウハウを共有してくれました.You Tube動画で公開中↓

○本当に過去問だけで合格できるのか?

私は過去問だけの勉強で合格できました。ただし、「過去問の◯×がわかる状態」と「過去問を理解した状態」は全く別物と思った方がいいです。合格ロケットを闇雲に解き進めていくだけでは、前者になってしまい、たぶん実際の試験で80点くらいしか取れないかと思います。(不合格時の私がそうでした)

「過去問を理解した状態」にするために、一つの問題を解くだけの『点の理解』から、一つの◯×から派生する知識を拾っていく『線の理解』へ理解度をアップデートすることを意識しました。

○効率的な過去問学習のコツとは?

前述の『線の理解』への理解度向上のために、解きっぱなしにしないことにしました。当たり前のことだと思いますが、そういった基本こそが全てなのかと思います。そのために私は一つの項目に対してB5サイズ1枚に自分なりにまとめたノートを作成し、関連知識も整理し、線の理解を深めました(コチラ)。

その上で、数年分の当該項目過去問を数分で一気に問いて知識を定着させました。(解く→整理→解く のサイクル)

理解を深める学習とは逆に、苦手な項目は諦める勇気も持ちました。これも学習の一つのコツなのではと思います。満点を取らねばならない試験ではないので、マストで出題されるもの以外でどうしても理解できないものはそこで立ち止まるよりも、過去問1周目では深く突っ込まず次の学習を優先して進めました。

他の項目の理解が進んだ後にもう一度チャレンジすると、わからなかったはずの問題や項目も案外わかるようになっていることもありました。そのモードに入るとどんどん勉強が進んでいる実感も湧き、加速度的に理解が深まっていく感覚を味あえました。

また、科目別の得点目標をざっくり定め、勉強時間の割合・優先度を意識しました。私が定めた目標は法規27点、構造25点、計画と環境・設備が各13点、施工18点の合計96点としていました。その比重に準じて、法規・構造は他よりも優先して時間を割いて勉強しました。

次に、科目別で個人的に有効であった学習を以下に整理します。

【計画】

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」のPDF資料(コチラ)及び講習会アーカイブのYouTube動画視聴↓

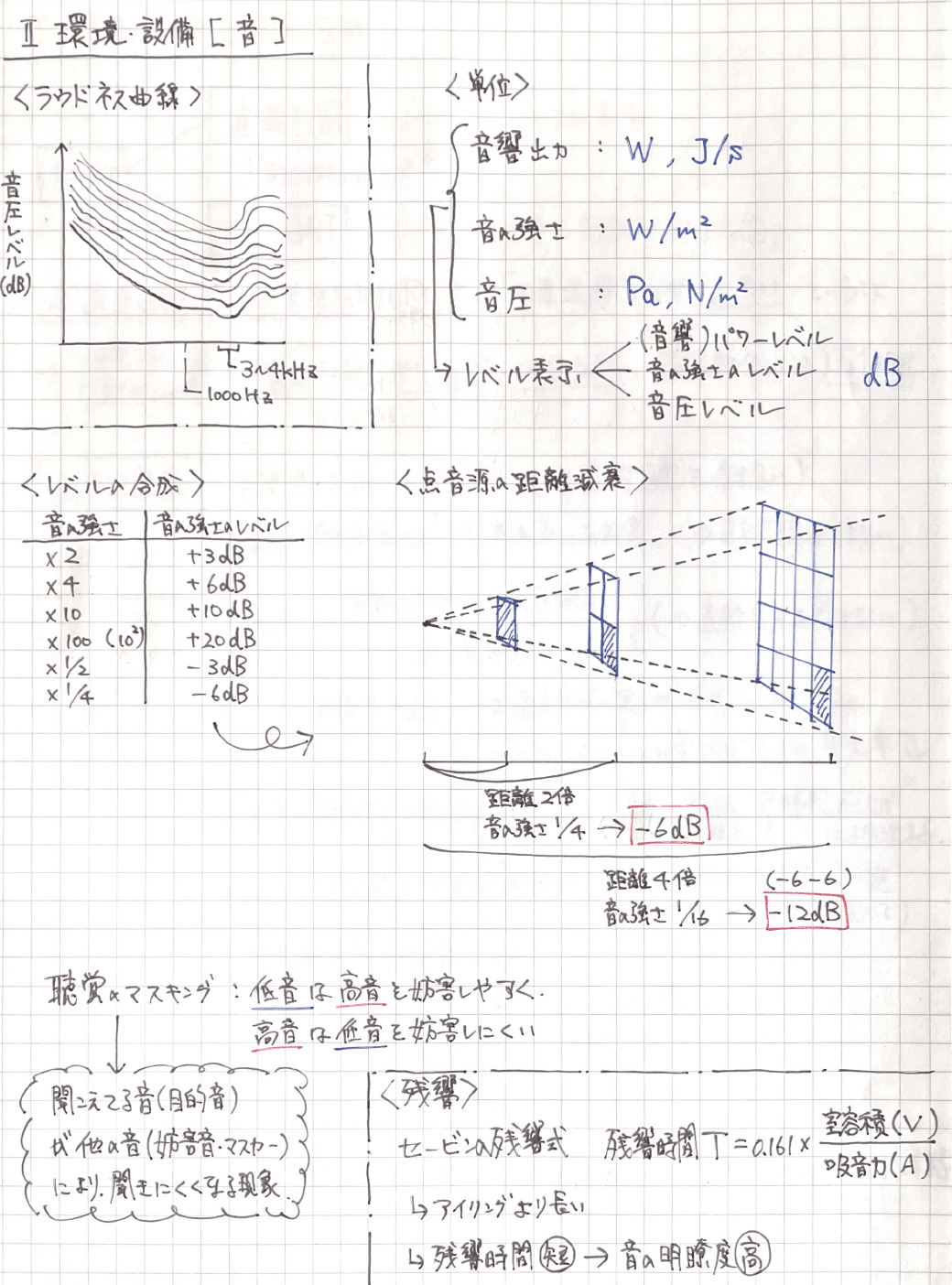

【環境・設備】

一級管工事施工管理技士の科目別ポイントが解説されているYouTube動画視聴↓

【法規】

「法規のウラ指導(学芸出版社)」による色なし線引きの上、合格ロケットで法令集なしで解く

→法令集を引かずして解くべきものと引くべきものを自分の中で把握する。

法令集を引くもののみ赤青+マーカーで線引き

○どんなスケジュールで勉強したか?

毎日勉強をし始めたのは本試験年度の4月からです。一般的にはかなり遅いスタートなので、これはマネしないでください。私の場合には前年までの不合格時の勉強の貯金があり、スタート時である程度理解している項目もあったため、4月スタートでも間に合いました。

日々のスケジュールは、大体ですが『平日2〜4時間・土日で10時間』くらいの時間割で進めていたと思います。私は勉強時間で管理するのは好きではないので、6〜7月は特に「平日で300問/日・休日は1000問/日」といった具合で進めていました。また、過去問を何周するというのも意識せず、不得意分野は3周以上したと思いますし、逆に得意なものは1周だけ回し、直前にもう一回さっと見返す程度に留めるなど、メリハリをつけました。

結局どうやったって、多くの受験生にとっては時間が足りないと思います。どれだけの時間やったかに満足せずに、本番で通用する知識を如何に習得し定着させるかが大事で、それはやはりアウトプット力であろうと思います。私の場合は普段の実務で出てくる試験関連の知識については、間違っていようと言葉で発することを意識していました。社内で間違える分には損はないと考えていたため、無知を晒すことを恐れずにいました。(これは製図試験においても同様です)

○ウラ模試(ウラ指導の一発逆転模試) の活用法

単なる◯×判定だけでなく、どの表現が間違いで、正解は何なのかまで極力判断する意識で解きました(↓図参照)。

解いた後は、何点取ったか、90点以上だったか等は気にはするけど気にしすぎず、それ以上に『完全に理解して得点した点数は何点か』、『前にも間違えた問題を間違えてないか』、『過半以上の受験生が解答できて自分が間違えた問題はどれか』に焦点を当て、今の自分の実力のリアルと合格点までの不足点、そこに到達するまでに正解すべき問題を確認し、模試以後に重点的に勉強しました。

○本番で悩んだ事や心構え等

法規以外は試験時間に余裕があるので、本番で悩んだ部分は殆どありませんでした。2択まで絞ってから悩む問題はありましたが、それは勉強量が少し足りなかっただけだったと思います。

法規については、時間に余裕がなく満足に見返すことができませんでしたが、限られた時間内で見返すべき問題とそうでないものを振り分け、ある程度冷静に見返せたのではないかと思います。

個人的な見解ではありますが、法規の見返すべき問題とは、例えば法令集を引かずに解答した問題で、念のため条文を見て改めて正解であることを確認することや計算問題のチェック等、取れるはずの問題の見返しが大事であると思います。

他の合格者たちの合格ノウハウはコチラ.

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?