【日本建築史】法隆寺金堂と法隆寺東院伝法堂

前回からの続きです.

飛鳥時代に仏教が伝来し,神社派の物部氏と,仏教派の蘇我氏の2つの豪族(貴族)が激突します.結果,聖徳太子も味方する蘇我氏が勝利.ただ,その後,天皇をコントロールできるくらいに蘇我氏の権力が増大し,「このままじゃ,ヤベェよ.蘇我氏に天皇を支配されちゃうよ!」ということで,蘇我氏を中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と中臣鎌足(なかとみのかまたり/藤原氏の祖先)が倒し,天皇の力を取り戻します.それが大化の改新(645年)です.

しかしながら,この時の中臣家が藤原家となって,再び,天皇を支配するような権力を今度は藤原家が手にいれてしまうのですが...

どうなる!?日本

さて,聖徳太子の時代,寺社建築が誕生します.その第1号が法隆寺(日本最古の木造建築)です.

そんな法隆寺の金堂(本尊を安置する寺院の仏殿のこと.本堂と同じ意味.)ですが,国宝建築物でもあるのに,なぜか一級建築士学科試験問題には出題されていません.二級建築士学科試験では頻繁に出題されています.なので,一級建築士試験問題として出題されたら新問題扱いです.

令和3年の一級建築士試験問題として初めて出題され,↑図の断面が鎌倉時代の禅宗様のものかどうかという知識が問われました.

【今後の新問題対策問題】

法隆寺金堂(奈良県)は,重層の入母屋造りの屋根を持つ堂であり,飛鳥様式で建てられた建築物である.

【解答】〇

【解説】

古代神社3様式↓には重層(平屋でなく2層以上の屋根)なんかありませんでした.

寺院建築が仏教とともに,大陸から伝わることで重層の屋根や,さらに,切妻でなく入母屋(いりもや)という屋根形状が法隆寺金堂によって登場し,日本人の度肝を抜かします.

ますます,「仏教ってカッコぇ~わ。(゜▽、゜」となったことでしょう.

尚,法隆寺東院伝法堂については,平成17年の一級建築士「学科」試験問題に出題されています.

【問題】

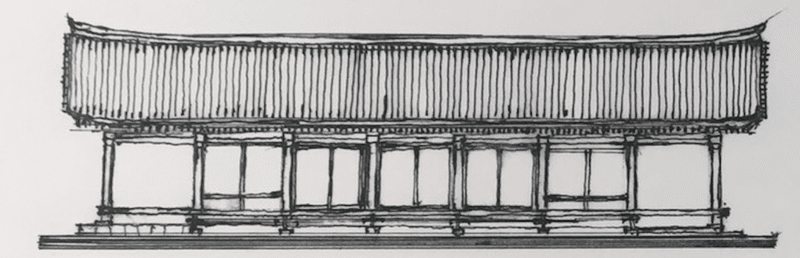

法隆寺東院伝法堂は,桁行が7間であるが移建前は5間であり,聖武天皇橘夫人の邸宅の一屋を移して建立したものと考えられている.

【解説】

「法隆寺東院伝法堂(奈良)」は,聖武天皇橘夫人の住宅を仏堂に改造したものであり,移築前の当初は桁行5間,梁間4間,切妻造,檜皮葺,妻入の形式であった.桁行5間のうち3間は壁,扉で囲まれた部分であり,2間は吹放しで,さらにその前方に簀(す)の子(今でいうウッドデッキのようなもの)が敷かれていた.

その後,移築時に東院伽藍の講堂として現在の7間2面の仏堂となった.当時のお堂としてはめずらしく床が板張りとなっている。堂内には多数の仏像が安置されている(奈良時代).

【解答】○

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?