【学科】丸亀市猪熊弦一郎(まるがめし いのくまげんいちろう)現代美術館

~↓↓↓1分で解説!YouTubeショート動画↓↓↓~

前回からの続きです.前回,ご紹介した香川県庁舎(現東館)の建築ストーリーは,当時の金子香川県知事と建築家 丹下健三氏(東京大学丹下研究室)とを引き合わせた人物により始まりました.その人物は,画家として世界的に有名な猪熊弦一郎氏です.今回は,その猪熊氏にまつわる美術館についてぶっちゃけ解説します.

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(香川県,1991年,谷口吉生)は,駅前に立地する全国でも珍しい美術館である.香川県出身の画家・猪熊弦一郎の作品を収めた美術館で,JR丸亀駅前の再開発計画と連動し,まち(都市空間)と一体となる美術館が目指された.

計画が始まった当時,丸亀市には美術館がなく,所蔵美術品も保有してなかった.そこで,香川県高松市に生まれ,幼少期や中学時代を丸亀で過ごした世界的に有名な画家・猪熊弦一郎氏(以下,猪熊先生)を頼った.市の担当職員が東京に猪熊先生を訪ねた際,猪熊画伯のアイデアに衝撃を受ける.それは,「美術館とは森や公園の中にひっそりと佇み,訪れた人々が襟をただして,美術作品と向き合う」という従来の既成概念の枠を大きく超えたものだったからだ.

猪熊先生の考える美術館像は,市民の日常生活の中にあって,人々の営みに寄り添いながらエネルギーを与えていくものであった.子どもや若者,買い物帰りの主婦が気軽に立ち寄れるように来館するハードルが低く,地域に開かれた美術館,まち(都市空間)と一体となった楽しく,親しみやすい美術館をの猪熊先生は望まれた.

市が当初,想定していたのは,まさに静かな公園の中に美術館を新築するものだった.猪熊ビジョンの実現を目指し,市は大きく目指すべき美術館像を方向転換させ,建設地を検討していった結果,再開発計画が進んでいた丸亀駅前が浮上してくる.

「猪熊先生の駅前美術館構想を丸亀で実現できれば,全国に類のない美術館を誕生させることが出来,さらに,特色のあるまちづくりにもつながっていく」と市は考えた.そして建設用地の取得に成功し,かねてから移転先を探していた市立図書館や駐輪場も,この駅前美術館の中に併設されることになった.そうやって,美術館を含む駅前広場全体の再開発計画が立てられていった.

しかしながら,再開発計画の事業主体はJR,民間,市とそれぞれエリアで所管が異なるため計画立案とその実現には,様々な障壁が立ちはだかり,何度も挫折しかけたという.

それでも,美術館と都市空間との一体化を目指し,都市計画の専門家やランドスケープデザイナーも参画して,駅前広場から美術館へと連続するデザインを実現させることができた.

美術館へは,駅前広場に向かって開かれたゲート状の構造体から利用者はアプローチする.

内部は大きく2つの空間で構成され,右側の空間はたっぷりとした直方体の展示空間で,前面には猪熊先生が描かれた,馬の壁画が配されいてる(幅21m×高さ12m).

左側の空間はまっすぐな大階段で,通行を遮る扉などもなく,広場から伸びる公道と同じく誰もが自由に行き来できる.いわば駅前広場の延長空間である.

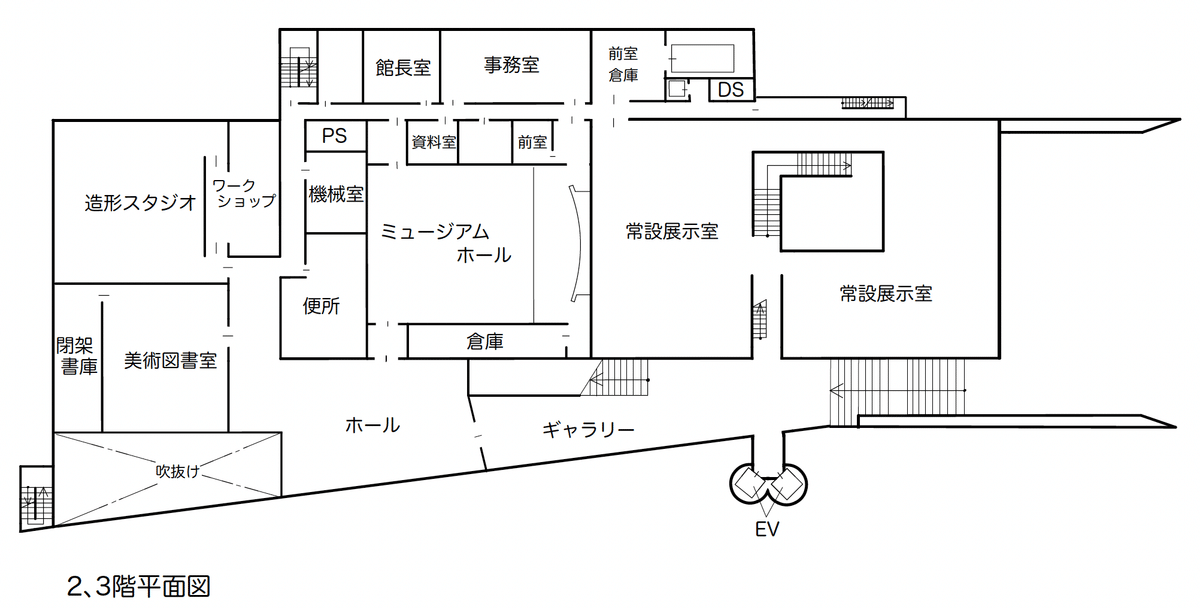

その階段の先には,ホールや造形スタジオ,美術図書館,さらにレストランと滝が流れる屋上広場(カスケード広場)がある.このエリアは,美術館利用者でなくとも利用可能な共用空間となっている.

各階の平面図は,コチラ.

尚,アプローチのゲートの前面にはテラスが広がり,壁画のコミカルな馬たちや,屋外彫刻に戯れるようにして,訪れる利用者たちが記念写真を撮り合う光景がある.僕もここを訪れた際,撮影を楽しんだ.今から20年以上前の20代の頃の話だ.若かったなぁ.

猪熊先生が望まれたように,この美術館は市民が日常的に楽しめる場となり,地域から愛されながら今も成長を続けている.

平成25年の一級建築士「学科」試験で問われた知識です.

【計画問題コード25142】正しい記述かどうか?

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(香川県丸亀市)は,建築と美術と都市空間が一体となった景観に寄与しており,駅前の広場に面した壁画部分に入口をもつ施設である.

【解説】

「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(谷口吉生,1991,香川県丸亀市)」は,1階に図書館,2~3階に美術館やホール,スタジオ,4階にカスケード広場やレストランを積層した複合施設で,建築と美術と都市空間が一体となった景観に寄与しており,駅前の広場に面した壁画部分に入口をもつ施設である.美術館の非日常性(イベント性)を効果的に表現している.

【解答】〇

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?