【日本建築史】仏教伝来からの神社建築

前回からの続きです.

書院造り,数寄屋風書院造り(=数寄屋造り)までで,日本建築史の流れは一通りマスターできたと思います.いよいよクライマックスです.神社建築に話を戻しましょう.

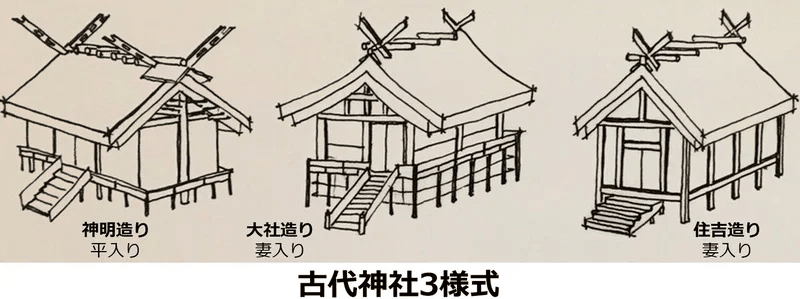

日本の建築は,神社建築から始まりました.その代表作が伊勢神宮(神明造り),出雲大社(大社造り),住吉大社(住吉造り)の古代3様式↓です.

飛鳥時代になると大陸から仏教が伝わってきて,空前の仏教ブームに国中がわき上がります.ついには,天皇を中心に仏教による国造りを進めていくことになります.

「仏教に頼めば,なんでも解決できちゃう」といったまさに,ドラえもん状態です.

それほどまでに,仏教が天皇や民衆の心をわしづかみにした理由は何だったのでしょうか?

仏像の存在ではないかと言われています.

神社の場合,山が神ですとか,この石も神ですとか,「神はこの世界のいたるところにいます」といった具合に信仰の対象がイマイチ,曖昧だった.

そこに仏像というなんだか願いごとを叶えてくれそうな恰好いい,金ピカなフィギュアが『神』として登場してきたもんだから,お参りしたくなるモチベーションが激上がります.

実際に,参拝客も急増していきました.当時は,科学力もなく,法に基づく社会ルールも現代のように確立していない時代です.明日,盗賊たちに村が襲われるかもしれない,はたまた,突如,恐ろしい疫病が発生するかもしれないといった尽きぬ不安の中で,民衆は仏像に祈ること(=参拝すること)で未来への希望や心の安らぎを求めるようになります.さらには,「現世は生き地獄であっても,死後の世界では極楽浄土へいきたい」といった浄土思想なるものも生まれてきます.

そういった背景のもと,参拝者が増え,参拝する空間に進化が起こります.『向拝(こうはい)』の登場です.

雨の日も参拝しやすいように『向拝』という空間が寺院建築に設けられるようになりますが,これが神社建築にも導入されました.

日本古来の神社建築の屋根は切り妻造りがほとんどだったので,一人でも多くの参拝者を雨から守れるように,妻側(コチラ)ではなく,平側に『向拝』を設けました.

また,軒下となる『向拝(こうはい)』空間を平面的に広く確保するには,軒先を跳ねださねばなりません(=深い軒をもうける).一方で,雨仕舞を考慮すると屋根の勾配は,できるだけ急勾配として雨を流れ落ちやすくしておきたい.その場合,神社建築で使用される垂木材は直線状だったので,「向拝」空間をゆったりと設け,かつ,屋根を急勾配にすると棟が高くなってしまいます.この問題を寺院建築の場合は野屋根という手法で解決していました.↓のYoutube動画の解説がわかりやすいです.

それに対して,神社建築の場合は,軒先部分に反りをつけ,屋根断面を曲線にすることで解決します.そのようにして流造り(ながれづくり)が登場することとなります.

さらに,流造りを前後にくっつけたような八幡造りへと進化していきます↓

で,この流造りの代表格は,賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ/上賀茂神社)と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ/下鴨神社)です.式年遷宮(遷宮とは,本殿を修理や新築する際に一時的にご神体を別の建物に移したり,本殿そのものを別に新築し,そこにご神体を移すことをいい,予め定まった期間に遷宮を行うことを式年遷宮という)を目的に,どちらも同じ流造りの建物が2棟,並んでいます.

さらに,ここから進化して春日大社に代表される春日造りへと進化していきます.

ここで面白いのが,流れ造りの賀茂別雷神社(上賀茂神社)と賀茂御祖神社(下鴨神社)は,寺院建築の影響を受けているで,土台の上に柱をたてて,耐久性能を高めています.古代の神社建築(伊勢神宮や出雲大社など)のように掘っ建て柱(土に柱をぶちこむ)ではない点です.

ただし,↓をみてください.向拝部分の土台が邪魔なんです.流造りって.つまづいてころんでしまう人もいたと思う.

なので,土台は,神社本体部分しかまわさない春日造りへと進化する.さて,この形って何かに似てませんか規模も小さいし.

神輿(みこし)です.↓は僕が今くらしている千葉県いすみ市大原地区の神輿です.

↓のように担ぐ部分が井桁になっている神輿の方がメジャーかもしれませんが,これも神社建築の土台が伸びたものです.平面的に井桁状になっていた方がかつぎやすい.

長距離移動する神輿の場合は,僕の故郷(千葉県いすみ市大原)の神輿のように,前後に土台が伸びるそうです.

こののように流造り(賀茂別雷神社)から春日造り(春日大社)へ進化し,さらに,八幡造り(宇佐神宮)としてトランスフォーム(形態変化)していきました.「神輿」というキーワード暗記しておきましょう.この流れは,一級建築士「学科」試験にもビシバシ,出題されておりますので.それは次回,紹介しますね.

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?