【学科】香川県庁舎東館

前回からの続きです.

~↓↓↓1分で解説!YouTubeショート動画↓↓↓~

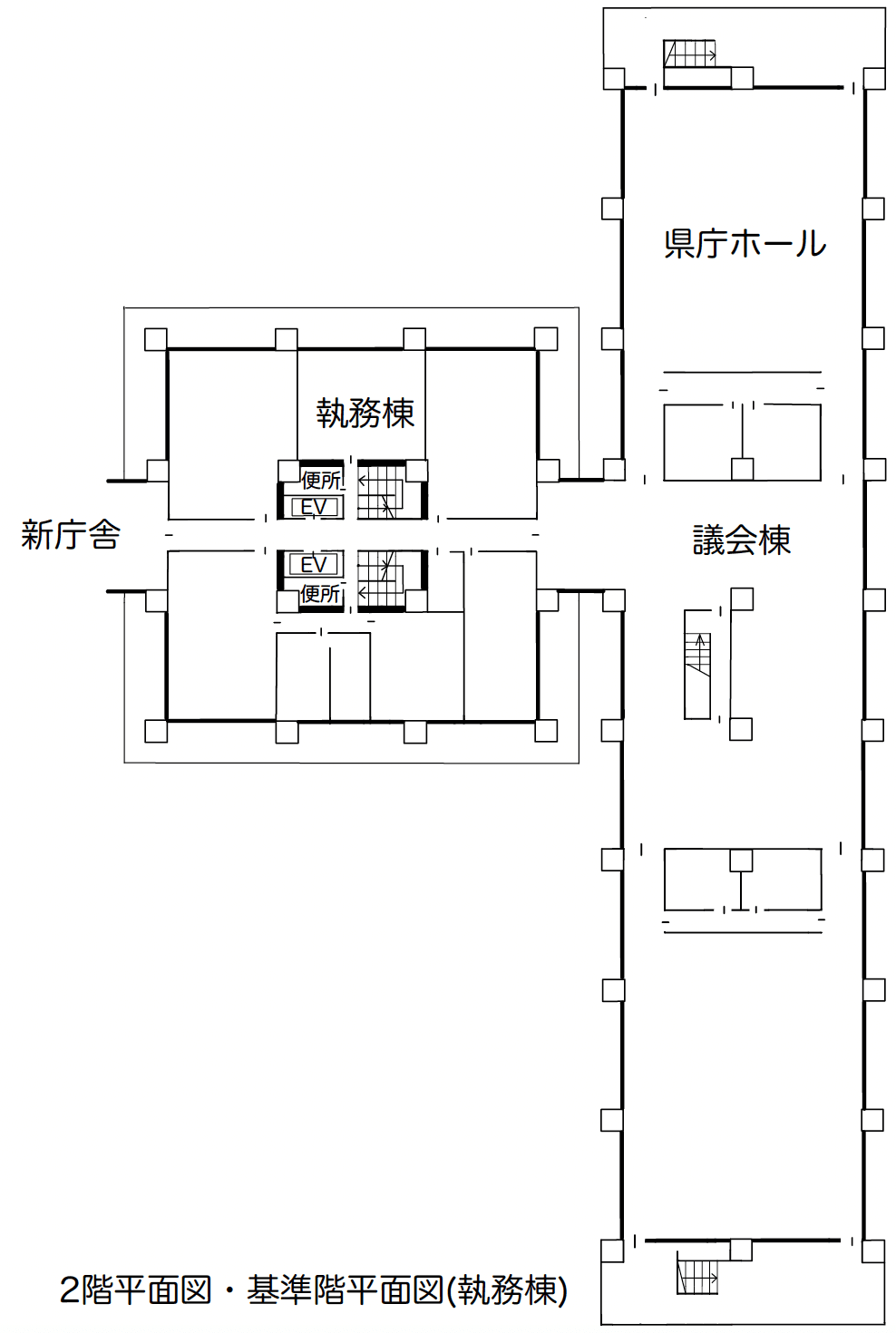

香川県庁舎東館(香川県,1958年,丹下健三)は,敷地の東側に議場や県庁ホールを収めた低層の議会棟(地上3階で地上には2層分のピロティ),その西側に高層の執務棟(地上8階,塔屋3階)によって構成される.

敷地の南側には庭園・広場を配し,そこから地上1階部分にある議会棟下部の2層分のピロティ,高層棟の1階ロビー(県民展示室)へとつながることで,県民に開かれた公共性を空間構成を通じて示している.

執務棟は,執務スペース以外を中央のコアにまとめて配置したセンターコア方式で,コンクリート躯体による立面のプロポーションは,日本古来の木造伝統建築である木割り(コチラ)が参照されたと言われている.

2000年に執務棟の西側に地上22階の新庁舎が増築され,この旧庁舎部分は,香川県庁舎東館と呼ばれる.

日本の戦後モダニズム建築を象徴する建築物であり,高い歴史・文化的価値を有する.重要な防災拠点施設とすべく,耐震安全性を確保するために免震改修工事(コチラ)が実施された.免震レトロフィット工法(下記動画参照)により,上部躯体の改変(もとの形と変えること)を減らし,建築物が持つ歴史・文化的価値を保全し, かつ,工事期間中も執務を継続することができた.

2021年に,全国の庁舎建築ではじめて,国の重要文化財に指定されることが決まっている(コチラ).

平成25年の一級建築士「学科」試験で問われた知識です.

【計画問題コード25172】正しい記述かどうか?

木割りは,我が国の伝統的な建築において,各部構成材の比例と大きさを決定するシステムである.

【解説】

「木割り」とは,柱の太さや柱間の距離を基準として,建築の部材寸法を実寸法でなく,比例関係によって寸法を割り出す方法を言う.日本の伝統的な木造建築で用いられてきた各部の寸法を決定する際の設計手法で,奈良時代から使われたと伝えられる.その後,大工棟梁(とうりょう)の家では秘伝書が作られ,中でも江戸時代初期に完成した平内(へいのうち)家の「匠明(しょうめい)」が有名.

【解答】〇

平成27年の一級建築士「学科」試験で問われた知識です.

【計画問題コード27074】正しい記述かどうか?

「匠明」は,日本建築における柱間や各部の部材寸法の比例関係を決める体系を記述した書物である.

【解説】

「匠明(しょうめい)」は,江戸時代初期に平内政信が記した木割り(きわり)書であり,日本建築における柱間や各部の部材寸法の比例関係を決める体系を記述した書物である.

【解答】〇

平成19年の一級建築士「学科」試験で問われた知識です.

【計画問題コード19251】正しい記述かどうか?

国立西洋美術館本館(東京都台東区)の改修においては,免震レトロフィット工法を採用し,竣工時の形を損なうことなく地震に対する安全性を高めている.

【解説】

国立西洋美術館本館(東京都台東区)の改修においては,地震災害から収蔵品,展示品の文化財保護と美術館そのものの保存継承を目的として,免震レトロフィット工法(コチラ)が採用されている.

尚,神奈川県立近代美術館鎌倉館(神奈川県鎌倉市)でも耐震改修工事が実施されたが,免震レトロフィット工法は採用されていない.この知識は,平成28年の学科本試験問題で問われました.神奈川県立近代美術館は↓(Sho📝建築士さんのInstagramより)

【解答】〇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?