【製図】一発合格者「ゆうき」さんの勉強法

2022年(令和4年)の製図試験に教育的ウラ指導の製図試験対策(コチラ)のみで合格されたゆうきさん(ユープラ参加番号143番)に製図試験突破ノウハウをヒアリングさせて頂きました.

ゆうきさんの本試験日までの勉強内容と,本番での解き方の動画は↓

・再現答案はコチラ

・本番でのエスキスはコチラ

・課題文はコチラ

■ 過去問題研究講座の活用法(どういった勉強をしたか,どのように勉強するとよいか?)

「この試験を知る」という意味で、公開されているものはすべて視聴しました。解説動画内でも言われていたように、「当該年度の本試験では何が起こったのかという点」に注視して見るようにしていました。

「初出題された事項はその年の採点では、ある程度不問とされる。ただ、何も描かないのはNG。」

こういった形で製図試験を知るために活用できました。

■国語力開発講座の活用方法(どのように勉強したか,どのような勉強の仕方がお薦めか?)

最初はとっつき方がうまく掴めず、有効活用できていなかったです。

また、本講座の添削は「理想型プランとは」という視点でなされているため、私が提出した答案はすべてNGを喰らい、少々落ち込みました。

ただ、理想型プランを考える中で、自分の引き出しが増えたり、クセなども見えてきたりして、課題を解くのとは違ったアプローチで製図試験学習ができました。

■ 通信添削課題の活用法(どういった勉強をしたか,どのように勉強するとよいか?)

①課題への取組み

8月|第1〜第2課題

最初はとにかく解いてみました。

わからないことだらけでしたが、わからなかったことを書き出して、2回目にすぐ着手し、またわからなかったことを書き出し、その繰り返しをしました。

課題解説動画や課題心得を用いて、自分のミスポイントの抽出と知識の吸収をしました。

9月|第3〜第5課題

8月の2課題は直球、きれいなストレートでしたが、9月の課題では急に変化球がきて全く対応できませんでした。

特に第4課題は難しく、全くまとまらなかったですが、諦めず、悔しさも持ちながら課題解説動画に食らいつき、少しずつ前に進みました。

②ミスポイントの管理

とにかく全課題通じて、大きいミスも小さなミスも絶対に繰り返さない意識を常に持っていました。

何度も解くうちに、自分のミス傾向が見えてきます。提出した答案の添削結果で判明するミスもありますが、多くは自身のチェックの中でも抽出可能です。

特に8月は初歩的なミスをたくさんしたので、添削に頼らずに、まずは自分でチェックをしてみました。そうして見つけたミスは、添削で指摘を受けた場合のそれに比べ、一つのミスの価値が格段に上がったと感じます。

何度もチェックした上で、自身満々に提出した答案でもミスの指摘が帰ってきます。

そこで見つかるミスはただのミスではなく、自分のチェックからも漏れがちであるということを認識するきっかけにもなったと思います。

また、抽出したミスは「どうして起きたのか」という点も考えました。

その対策は、自身のエスキスの流れや課題文への線引き・マーキングルールの中にひとつずつ反映していき、自分なりの手法を作りました。

自分のミスポイントはケータイのメモに記録し、スキマ時間に眺め、本試験直前は常に意識して過ごしていました。ミスポイントは増やしたり減らしたりしながら、最終的に厳選していき、管理可能な数に抑え、本試験に挑みました。

③正解を探さない

私はどうしてもエスキス段階から細かい部分を見てしまい、正解を探そうとし、エスキスに長い時間をかけがちでしたが、他の受講生答案を見ることで、「このくらいでいいんだ」と思えることや、納め方の引出しの発見になりました。

加えて、「こんな表現方法あるんだ」といった点でも他の答案を見ることのメリットを感じました。

■ 本番までの心構え(本試験日直前にもご覧ください)

次の3点を意識しました。

①空間構成4要素を死守

②割り切りポイントの見定め

③法令遵守

特に②・③については、「ランク2狙い」を意識しました。

とにかく法令を守った上で、課題文に忠実に、丁寧に。でも深く突っ込みすぎない。

使い勝手優先で、変なこだわりは捨てる。

「実施設計ではなく、基本計画なんだ」という荘司先生の言葉がすごくしっくりきて、「決める」「判断する」という思考のウエイトを本試験までに高めていけました。

また、本試験でのエスキス手順や作図手順・チェック事項は、積み上げた自分のミスポイント等に準じて、自分なりのスタイルを作り、それに準じて進めました。

本試験直前は、一式図を描いたり、断面図練習をする中で、作図手順を定着させ、描きあげた図面のチェックをしながら、チェック項目のブラッシュアップを図りました。

学科試験合格後,本試験日まで学習プロセスは↓

①学科試験合格翌日、ウラ指導申込み。

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) December 26, 2022

昨年度合格者のあんじぇらさんのインタビュー動画等見て初学科合格から未知の製図モードへ突入。

作図方法動画を見た後R03標準解答のトレースをするも、1日で終わらず、死にました。7月末。#一級建築士製図合格経緯

②第1課題までの間、ウラ指導テキストを読み、エスキスの流れを頭に入れつつ、メルカリで購入したSテキストで主に記述の勉強をしました。H21事務所ビルの過去問分析講座の動画も見て、模範解答のエスキスの流れを自分なりに起こしました。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/X1pMQnF1IY

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) December 27, 2022

③合格ロケット学科突破組で集まる機会があり、モチベーションUP。製図試験の真意。フリープランニング。プログラム図。アプローチ。今年の課題の方向性。この日までスタートダッシュに遅れてたけど、エッセンスを沢山吸収しました。8/6土曜日。#一級建築士製図合格経緯

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) December 27, 2022

④第1課題の前に、会社に案内のあった東京都建築士事務所協会が主催する製図対策講座(無料・NとSから課題提供)をWEB受講。最初はN。基本形の課題(早期②)で、エスキスの流れの講習でした。タメになったかはわからん。8/9(火)#一級建築士製図合格経緯

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) December 29, 2022

⑤第一課題、まず解いてみると、何もかもわからない。諸室の適宜面積もわからないし、ゾーニングもわからない。作図手順も。

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 4, 2023

わからなかったことを書き出して、2回目にすぐ着手しました。#一級建築士合格経緯 pic.twitter.com/SbMrf3Bxli

⑥第一課題2回目。謎に、公園=サブEH病があり固執してました。平気で居室経由避難やってました。zoom勉強会がホントに吸収できることばかりで救われました。「正解を求めない」と教わりながらも正解を求めていた8/14。#一級建築士合格経緯 pic.twitter.com/jV4WBnzibk

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 5, 2023

⑦第一課題提出。「エントランスホール」未記載によりランク4。。。「え?」ってなりましたが、それがこの試験なのかと思い知らされました。他にも諸々ミスはもちろんあり。自分のミスポイントはメモに積み上げ、本試験前にも何度も読み返した。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/xcsuop2Aju

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 6, 2023

⑧第一課題終わりの頃、記述については正直舐めていた部分があったと思う。仕入れたSテキストの記載例を隙間時間に眺めたり模写してはいたけど、勉強時間のほとんどはコアのパターン考えたりパーツ練習に費やしていた。お盆休み。#一級建築士製図合格経緯

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 12, 2023

⑨第2課題着手。

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 12, 2023

この時点でもエスキスも作図も余裕で3時間オーバー。

あんじぇらさんレポートを見て各課題3回解くことを目標にしていたけど、第2課題は2回しか解けませんでした。

とにかくエスキスを何度も練り直していて、「課題を解く」ことは全くできていなかった。#一級建築士製図合格経緯

⑩製図勉強スタートから1ヶ月

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 12, 2023

学科に比べて遥かに楽しく、苦ではなかった。

そして初受験ということで、怖さもなかった。

でも今考えると本試験まであと1ヶ月半でエスキス・作図共にタイムマネジメントが全くできていないこの状況。

よくやれたな。#一級建築士製図合格経緯

11.第2課題添削。階段ミス。ハッとさせられ、階段のパーツ練習をささっと一通りこなした。正直いうと、本試験前の自分のミスポイントチェックからも漏れていたので、もしかしたら本試験でも階高4500とかにしてたらミスしてたかも。。。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/UvnbHv6hMG

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 14, 2023

12. 自分は決して知識量で合格したわけではないとやはり思います。運もあったろうし。私以上の知識量・勉強量でもたった1つの採点上の致命的ミスだった方々が、更に勉強して一級建築士になっていくのなら、私も合格で終わらずに建築士としての技能を研鑽しなければ。大変だ。#一級建築士製図合格経緯

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 14, 2023

13.製図のイロハを学びつつ、事務所ビルの実例を手当たり次第に見てた。8月末。

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 19, 2023

具体的にはオフィスの賃貸情報。

PS•EPSはやっぱ廊下の事務室側だよな、とか何となく眺めてた。

1Fのテナントとの関係とかも見てた。

あくまで試験だからと言い聞かせつつ、何となく。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/H1TX5lZQTG

14.第3課題

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 21, 2023

事務所部門の中の要求室にEH。

1回目解いた時には気づかず、共用EHから貸店舗への動線を計画。

課題解説動画を見て気づくという顛末。

以降、要求室の「部門」に注視することを心に誓いました。

結局本試験もこのパターンでした。

第3課題まできてこの状況。

少し心が折れかけてきた9月上旬 pic.twitter.com/1taXTBZgGy

15.9月頃、エスキス手順は試行錯誤していました。

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 23, 2023

この頃はP図に何でも書こうとしてた。

ただ私の場合、逆にP図への書き漏れによる読み落としが出る傾向に気づいたので、最終的にはあくまでP図はシンプルに、その上で課題文内でチェックすることで時短と正確さを保ちました。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/5qNMTwMXav

16.手段と目的

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 23, 2023

あくまでエスキスは手段であるのに、受験生の立場で勉強している最中は目的になりがち。これはきっと学科でも仕事でもそうだと思いますが、手段が目的になってしまうと、物事はいい方向にはいかないなとつくづく感じます。#一級建築士製図合格経緯 https://t.co/vmK6s4BQxn

17.他受講生案について

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 24, 2023

同じ課題を解いた他者の図面を見ると勉強になることはいくつもありました。

プランニングや動線計画のみならず、図面表現も参考にしました。

例えば↓のような、幾つもある「上部PC梁」の書き方。

地味だけど、こういう発見も他者案が見れるメリット。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/fy1KOyX4Mb

18

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 25, 2023

模範解答例に合わせて公表される「課題心得」をよく見るように。と荘司先生に言われ、私はテキストをメモに貼り付け、自分のミスと重なる部分等にはマーカーをしてMYミスポイントを炙り出していました。

学科と同じで課題をやりっぱなしにしないことが大切。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/G8L0nOfIz0

19.第4課題

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 25, 2023

激ムズ

エスキスで死んだ

まだ正解探してた

もうダメだと思った

でも諦めなかった

結果的に私の「正解を探す性」がギブアップを防いでくれたとプラスに捉え、以降は正解を探すことをいい意味で諦めてバランスを取ることができたと思う。#一級建築士製図合格経緯

20.第4課題後

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 25, 2023

ボロボロになった後、

変なこだわりは捨てる

何かを犠牲にする

決める

言われたこれらの言葉が、本試験仕様へ、アップデートさせてくれたと思ってる。

ただ課題をこなさせるわけではない。

これがウラ指導ですか。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/WfBlfRapbr

21

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 25, 2023

第5課題に入る頃にようやく6時間半の時間管理を踏み込んで検討しました。(遅い)

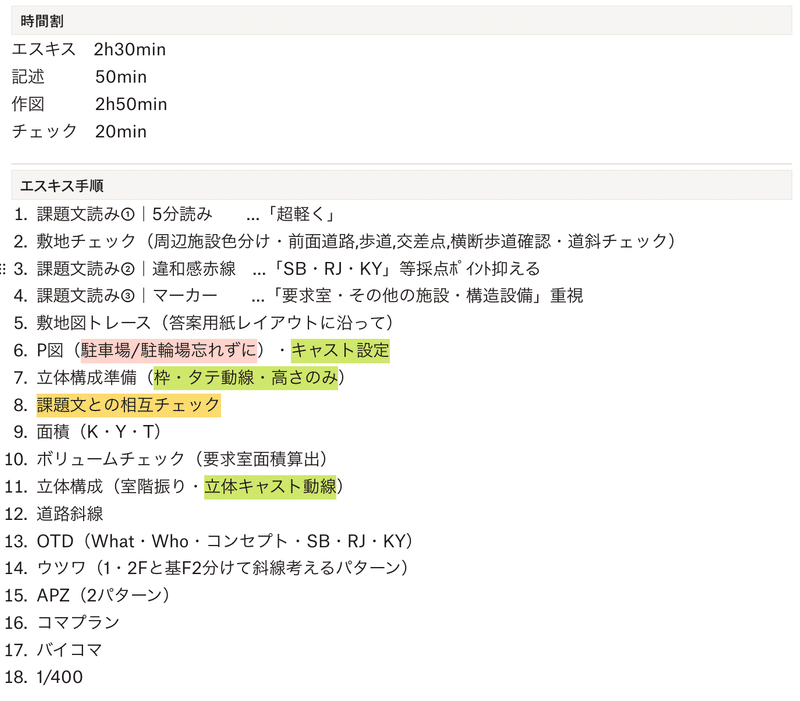

ここから本試験までの間に微調整を加えて↓に落ち着きました。

今考えると、ホントにギリギリで、どうにか食らいついて進んでいたんだなと思う。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/iOSB39zFa0

22

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 30, 2023

第5課題で初めて自社ビル。エスカレーターがあるが激ムズの第4の後だと、いくらかやり易さを感じた。

セキュリティラインの切り方が少し肝かなと感じてて、すこーしだけ出題者との対話ができた気がした。

※でも、6時間半は到底無理でした。#一級建築士製図合格経緯

23

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 30, 2023

ウラ模試。自社ビル。

これもまた「セキュリティの取り方どうしますか?」系問題だと自分なりに対話。

初めて6時間半TA。少々オーバー。

ミスもたくさんあってランク4だったけど、方向性は違ってなかったと思い、本試験までのギアが1段上がった。#一級建築士製図合格経緯

24.本試験までの2週間

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) January 31, 2023

自分の弱点を潰すためだったり、諸々の精度を向上させるため、次のことをしました。

①作図時間短縮

②エスキスの流れ精査

③記述総まとめ

詳細は↓↓↓#一級建築士製図合格経緯

25.本試験前日

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) February 1, 2023

やったことは画像1枚目のとおり

あとは、今までのミスポイントだったり、心構えリスト(画像2枚目3枚目)を何度も読み返し、心を落ち着かせた。

製図初受験ということもあり、緊張はあまりなかったように思う。

たぶん意外と落ち着いていたかもしれない。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/uSF9byy6PU

26.本試験前日②

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) February 1, 2023

あんじぇらレポート視聴。

製図試験勉強初日にも聞いたのに、まるで違う内容かのように自分に刺さる。

リアル感がエグい。

最初に聞いた時は他人ごと。

でも本試験前日まで勉強した後に聞くと自分ごと。

涙が出そうになった。

最後の後押しをしてくれた。#一級建築士製図合格経緯 https://t.co/9KxTJF6ILs

27.本試験心構え

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) February 1, 2023

製図試験勉強開始当初から決めていた。

佐々木朗希みたいな160km/hの豪速球は自分には投げられない。

140km/hでもいいからきちんとストライクゾーンに投げて自滅するのは避けよう。

この心構えで試験に挑みました。#一級建築士製図合格経緯

28.本試験当日

— ゆうき【一級建築士(合格者)】 (@1qarc) February 2, 2023

↓は本試験翌日、再現図描いた後に書き起こした自分のメモです。#一級建築士製図合格経緯 pic.twitter.com/nffopmBAij

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?