【学科】八幡浜市立日土小学校

前回からの続きです.

八幡浜市立日土(やわたはましりつひづち)小学校は,過去30年間,一級建築士「学科」試験に出題されておりませんが,一級建築士を目指す,一人でも多くの方に,是非とも知っておいて欲しい学校建築なのでご紹介します.

【解説】

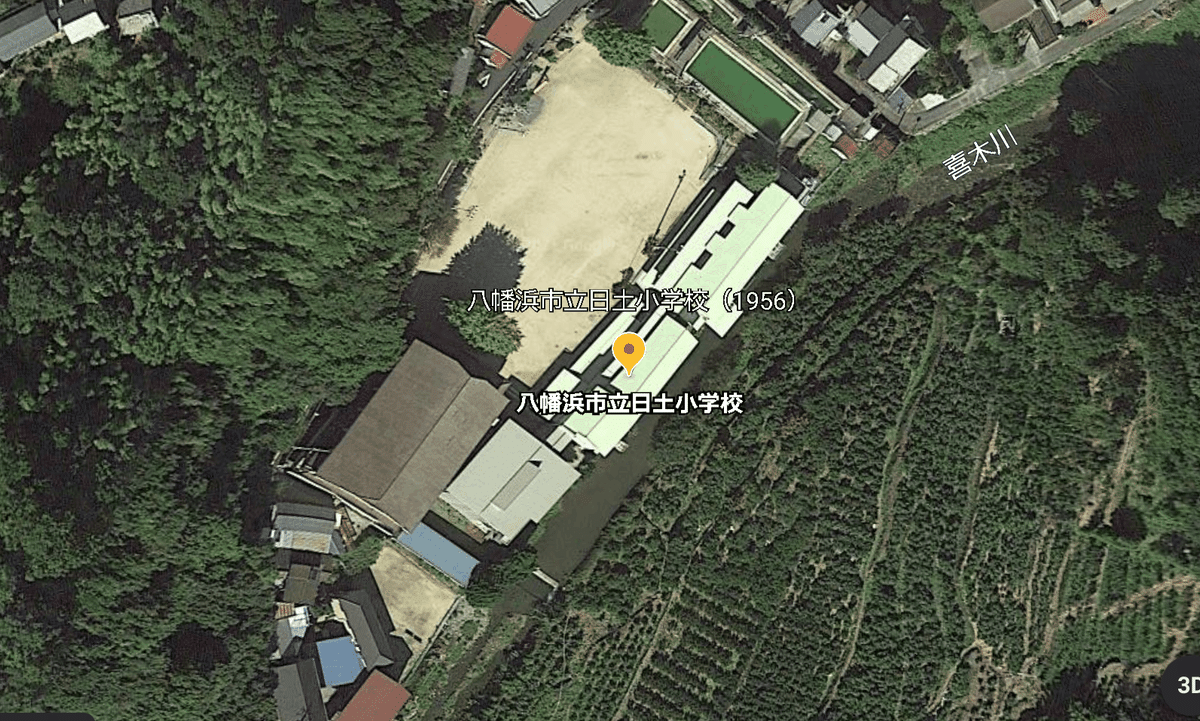

「八幡浜市立日土小学校(松村正恒,1956,愛媛県)」は,東校舎,中校舎,西校舎の3つの棟が連続して並び,東校舎と中校舎は切妻屋根の木造2階建てで,川に突き出た図書室前のベランダやテラスが特徴的である.ストリートビューは↓

ちなみに,↑のテラスや屋外階段部分は,敷地境界線から川側へ飛び出しているため,違法建築です.しかしながら,設計者の松村正恒さん(以下,松村さん)は,それでも川面の上部に突き出させることにこだわりました.この時,松村さんは,市の職員(公務員)です.まだ,この国が貧しく,職を失えば明日の食べ物にさえ事欠く時代でしたが,松村さんは,常に辞表を懐に入れ,「法律違反となり私が罰せられても,ここで学ぶ子供が,こんな美しい環境で勉強できたことを思い出し,心が清められるのであれば,私の罪ぐらいは償える」と自らの建築理念を貫き通します.

当時の学校建築は,地域のお偉いさんなどの来賓玄関口(子ども達は使用不可)が建物のど真ん中に計画される等,子ども達の使い勝手は後回しにされていました.まあ,学校建築に出資された地元の有力者たちへの忖度(そんたく)が建築に表れてしまっていたのでしょう.松村さんはそれを嫌い,徹底して子ども達が主役となる学校建築を目指しました.

1学年1クラス(教室)の全校で6クラスしかない小さな小学校です.1~3年生までの3クラスを1階に,その上の2階に,4~6年の3クラスが配置されているのが東校舎です.

子ども達が登下校で使用する昇降口は,教室群の東校舎のど真ん中に広々と計画されています.下足箱を床から浮かせ,背板をとっぱらい視線が下足箱を通り抜け,そこに,両サイド(外壁側と中庭側)から自然光が降り注ぐため,照明がなくとも明るく開放的で,埃だまりや死角がなく,視線が繋がっていく実に気持ちの良い昇降口です↓

東校舎の教室と廊下の間には,光庭を設け,廊下と教室を切り離し(クラスター型という),教室へ光庭側と外壁側からの両方から日照や通風を取り入れられるようにしています.両面採光を実現しているため,照明を使用せず、

自然光のみでも教室は十分,明るい↓

また,↑のストリートビューからもわかるように,構造は木造を主体に,鉄筋ブレースや鉄骨トラス梁などを取り入れたハイブリッド構造(木造×スチール)である.川側の外壁は,構造本体から切り離したカーテンウォール方式となっており,ほとんどの外壁面をガラスにすることで,川側の自然が教室全体に取り込まれている.

スロープのようにゆるやかに上下階をつなぐ,幅が広くて蹴上の小さい階段もこの学校の特徴の一つである↓

学校全体に,子ども達の居場所が散りばめられており,子どもを主役とした空間づくりが徹底されている.

この小学校は古く,老朽化や損傷もひどかった事から,全面建て替えという声も強かったが,激しい議論が交わされた結果,日本建築学会の尽力や市の教育委員会の英断もあり,保存再生の道が選択される.その後,東校舎と中校舎(職員室や特別教室等)はその一部が改修され,西校舎は,普通教室や多目的室などを新に追加する形で改築する形で改築された.2022年現在,東校舎は特別教室棟となり,普通教室は,新しく改築された西校舎(1階に1,2年生,2階に5,6年生)と中校舎の2階(3,4年生)に配置されている.昇降口も中校舎に新設された.

木造モダニズム建築の傑作であり,日本を代表する保存再生事例の代表作と言っても過言でなはないだろう.まさに,地域に愛され,地域の未来をデザインし続ける建築なのである.

【参考】コチラのページの解説もわかりやすいです.

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?