ソリューションへの希求#2 魔窟グルール(PC愛知チャンピオンズカップファイナル編)

チャンピオンズカップファイナル シーズン2ラウンド3 Champions Cup Final Season 2 Round 3 | Melee

にて、8-4、30位に入ることができました。

(その前にもアルケミーでのミシック予選で二日目に残ったり、オープンでマネーフィニッシュしたりと最近調子がよい。…ゲームのしすぎか( 一一))

その調整過程について書いておきます。

その1 エリア予選

エリア予選はSSOこと、《先鋭射手団の目立ちたがり》で1ショットキルするデッキをアリーナで調整。ボロス型だと除去多いデッキに勝てないから探索するドルイドを積めるグルールで、なるべく赤単の要素を残しておく、といった要素を加味して以下のリストで挑戦。

結果

G1 ドメイン〇

G2 ティムールランプ〇

G3 エスパー×

G4 ドメイン×

G5 赤単〇

オポトップでギリギリ権利を獲得する。ラッキーである。

ちなみに東京だとこんな成績で上がれないので、地方だと3勝でいいのか、とツイッターでもちらほら話題になっており、「3勝さん」「最弱の権利獲得者」と東京で罵られていないか怯える毎日を送ったとか送っていないとか。

課題は明白で、ティムール相手には強さを感じた一方で、「エスパー、というか黒いデッキに100%勝てない」ことだった。1マナの除去を構えられていたら終わりで、総量を増やされると多分何もできない。

とはいえ、仮想敵がわからない状態で調整しても意味ないので、プロツアーの結果を待つことに。

その2 プロツアーの結果分析

プロツアーは日本人プレイヤーの躍進と井川氏の天使仁王立ちという感動的なプレイング(相手の除去の総数を踏まえて、放浪皇を機能させない美しいものだった)で幕を閉じる。資産的に赤単のパーツしか持っていない自分から見て目についたトピックはこの3点。

1、アゾリウスコントロール、4Cレジェの躍進

2、ウラブラスク型赤単の登場

3、エスパーがまぁまぁ苦戦したこと。

エスパーに関しては、《安らかな眠り》によってティムール・ランプが少し対策可能になったことで、天敵のドメインがポジションがよくなるなど、対策できるんだな、という印象が強く残る。そういったアンチデッキの一つが、赤単で上位入賞を果たしたウラブラスク型赤単であった。

ご本人の詳細な解説がノートにあるので手短に書くと、4~5点除去を大量に搭載し、その上でミッドレンジが対処しにくい《ウラブラスクの溶鉱炉》で蓋をしてフィニッシュする、どちらかといえばコントロールに近いコンセプトを持っているデッキである。

エスパーミッドレンジに対する明確な殺意が感じるデッキでエスパーが隆盛する今大会に持ち込むデッキとしては100点満点のデッキだ。一方で、多分この構成だとティムールランプやドメイン、あるいはボロス召集といった速度勝負に持ち込みたいデッキ相手は厳しい戦いを強いられるだろう、とも思われた。(だからこそ、サイドでボロス召集への対策がかなり分厚く為されている)

その3 赤系デッキが抱えた二律背反とメタゲーム予想

ここまで挙げてきた二つの軸・・・SSOと溶鉱炉はどちらも極端なデッキ相性差を抱えたカードで、そのために赤系デッキは矛盾を抱えていたといえる。

除去や対処法が薄いデッキに対して、一瞬でライフを削り取り、ゲームを決定する力を持つが、除去が多いミッドレンジ以降の相手には無力な目立ちたがり。

一方、ミッドレンジ以降には対処しにくいダメージ源として機能する一方、ボロス召集やティムールランプなどには何もしない溶鉱炉。

従来のスライ型では目立ちたがりの誘発が機能しにくいこともあり、現行のリストはどちら(ミッドレンジ、コントロール)を取ると、どちらか(召集、ランプ等アンフェアデッキ)を捨てなければならないという二律背反を抱えていたといっていい。

そして、メタゲームの推移だろう。エリア予選を突破したデッキ分布をベースに、プロツアーを踏まえると

1、「ドメイン・アゾリウスコントロールの増加とそれに伴うエスパーの若干の減少」

2、「バンド毒」、「グルールアグロ」といったドメインに対して強く、アゾコン相手に悪くないアグロの若干の増加

3、4Cレジェンズの若干の増加

といった分布になると予想された。アゾリウスコントロールは明確な弱点も発覚されていない以上確実に増える。(自分が絶対勝てない)コントロールミラーさえしなくていいのであれば自分も選択するというデッキで第一仮想敵であった。ただ、4Cレジェンズに関しては「日本人このデッキ嫌いそう」「専用パーツ多くてお金かかって練習大変そう」というふんわりした理由からあんま増えないとも予想。

Tier1 アゾコン、エスパー

Tier2 ドメイン、ボロス召集、ティムールランプ>4Cレジェ

Tier3 その他

Tier1にリソース勝負するためにウラブラスクの溶鉱炉を用いつつ、SSOの速度によるドブンも維持するデッキが求められる。溶鉱炉は非生物なので、多分両立は可能だろう、と思われた。そこで浮かんだのがほぼほぼ赤単のように動くグルール、だった。

その4 探索するドルイドとアゾコンの弱点

そもそも、グルールを使っていた時に感じていたのは、《探索するドルイド》の、デッキコンセプトとのズレだった。

エンドに衝動ドロー2枚にパンプできる生物がついてくるドルイドは流石にスタンの領域ではない、レガシークラスのカードとしてキープ基準にあがるパワーカードだ。…とはいえ、「このカード、エンド時に打つのが最適解だしあんまパンプ戦術に合ってなくないか」ということだった。

回している印象として、土地2~3枚の時「エンド時に打って次のターン行動」し、4枚以上になった際に「メインに打つこと」が肯定されるカードである。が、現行流通しているグルールだと土地は20~21がデフォルトで土地が4枚並ぶことは稀なので、鳥の誘発には寄与しないカードとなっている。自分のリストは土地22なのも、土地がめくれやすく伸ばしやすい構成にしたかったからだが、それだと3マナ圏が入れないと土地が多すぎる。

そもそも、この1対3のアドバンテージを稼げるカードは、むしろウラブラスク型のコンセプトに合っているのではないか、という疑念を抱き続けていた。

同時に、完全無欠だと思われた青白コンの弱点もプレイしながら把握できてきた。

1、序盤に2アクションが取りづらいため、複数回行動に対応しがたい。エスパーとの最大の違いは4ターン目でさえ、そういった状況が続くこと。

2、1~2T目に展開した生物に対しては4T目位まで放置されることが多く、序盤に展開できればそのままペースをつけやすい。

3、インスタントタイミングで動けるカードは大振りの行動をすり抜けやすく、特に4T目に記憶か放浪皇は読みやすいため、行動を合わせやすい。

4、ディミーアと違い、サイド後にプラン変更がしがたい。そのため、対生物用火力のような不要牌をサイドアウトがしやすく、こちらが単純思考しやすい。

行弘プロをプロツアー復帰にたどり着かせたバント毒はこれらの弱点を突くデッキとなっている。熊野と速槍を擁する赤も要件2を満たしており、同時に1と3への明確な解答が探索するドルイドなのだ。

相手は自分のターンエンドに行動する、そのタイミングに2ドローを、相手より圧倒的に少ないマナコストで行うことができる。そして、序盤の行動回数で優位に立つ。ウラブラスクを置くまでの序盤戦をちゃんとできれば、十分有利をとることができる。

赤単とグルールの違いは、前者がコスとミシュラランドを採用できること、後者がドルイドと毒を選べを採用できること、比較することができる。ミシュラランドがないことは強いデメリットのように思われるが、土地破壊を8種積み、2/3飛行のミシュラランドを擁する相手に2/2が殴れる場面がほとんど存在しない。コスのデメリットは強いものの、ドルイドと毒を選べを選択できる+があり、何より鳥の誘発が強く使えることを重視した結果、今のデッキの原形を持ち込んで友人のDISCORDに貼り、調整がスタートする。

その5 調整と倦怠の宝珠について

ここで調整チーム(?)について言及しておきたい。

高校時代の友人、その知り合いのゲーム仲間で、新セットが出るたびに集まってドラフトしたり、飯食ったり旅行したりとしていて、かれこれ20年近い付き合いになる。そこのDISCORDで、配信しながらダラダラとドラフトしたり、大会の配信をしたりなどをして遊んでいた。通称「魔窟」。そこで今回、ファイナル出るということでアリーナ上で回して意見をもらっていた。

そもそも競技マジックを行っている人間がディスコードの中で俺1人であり、ほぼほぼ友人関係と厚意だけで調整を手伝ってもらっていた。今回入賞できたのも、ここでの調整や情報が大きい。そこで鳥は4必要、という意見をもらう。同時に、サイドに突っ込んだ1枚のカードが話題になる。倦怠の宝珠である。

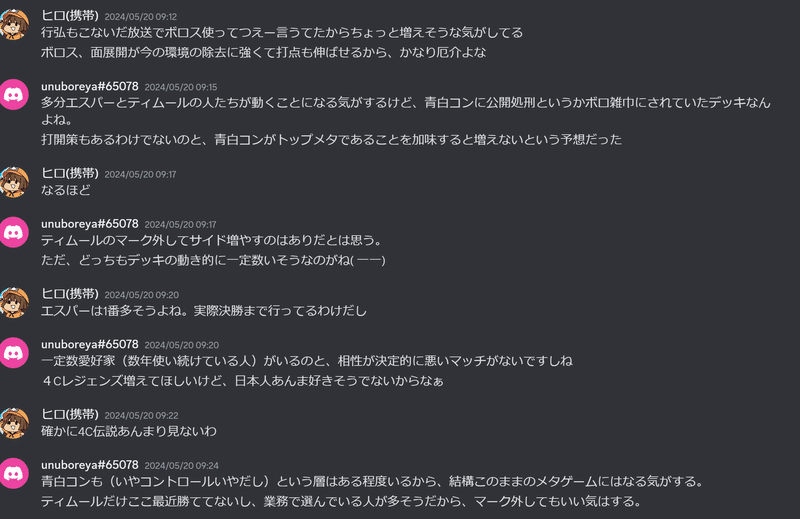

事実、こちらは敵対者以外ほぼ影響がない一方で、ドメインやボロス、エスパーなど仮想敵に想定される多くのデッキに甚大な影響を与えるこのカードに多く魅了される。そして…ヒロ氏から、メインに倦怠の宝珠を1投入した現在のリストにほぼほぼ近い構成のデッキが提案される。その直後の反応がこちら。

そもそもだが、赤系デッキの問題点はサイド後のCIP生物だった。緑系デッキ相手だと《温厚な背鰭、青が入ったデッキだとティシャーナの潮縛りによってウラブラスクを無力化される。逆に言えば、そこがすべてのガンで、多くのデッキは彼らに頼っているところを、潰してしまえば大きく相手のプランを崩すことができる。相手の計算を狂わせるカードはプレイングを歪ませ、ミスを誘発させる。公開制であることを加味すると、これ以上ない搦め手に見えた。

流石に2は入らなかったものの、ミッドレンジやドメイン相手には充分すぎる活躍をし、ボロス召集を機能不全に陥れるこのカードは、メイン1、サイド1入る。そして実際少なくないマッチアップできっちり機能してくれた。

そして、提出したリストが完成する。

Deck

4 Obliterating Bolt

4 Questing Druid

4 Kumano Faces Kakkazan

3 Monstrous Rage

4 Monastery Swiftspear

4 Play with Fire

4 Slickshot Show-Off

2 Bloodthirsty Adversary

3 Urabrask's Forge

4 Copperline Gorge

2 Goddric, Cloaked Reveler

4 Karplusan Forest

8 Mountain

1 Sokenzan, Crucible of Defiance

1 Boseiju, Who Endures

3 Rockfall Vale

3 Lightning Strike

1 Torpor Orb

1 Mirrex

Sideboard

3 Cemetery Gatekeeper

3 Pick Your Poison

3 Scorching Shot

3 End the Festivities

1 Urabrask's Forge

1 Torpor Orb

1 Case of the Crimson Pulse

特徴としては

1、ウラブラスク3 ゴドリック2

ウラブラスクを4にしていない理由は前述した通りボロスやティムールに対してスピードで勝てない場面が発生するため。(実際本選でも、ウラブラスクがゴドリックだったら削れたライフが2残り、負けた試合もあった。)

2、《抹消する稲妻》メイン4枚

ティムールや4Cレジェンズ相手に破壊と追放では天と地ほどの差があり、なおかつPWも対象にできる。何よりアグロゾスを1枚で気兼ねなく始末できるのがよい。

環境で5点火力を重視する場面はシェオルドレッドを落とせない、ミシュラランド相手に打ちにくい、ドメイン相手にアトラクサが着地した後、火力2枚で落ちにくくなる、などのデメリットがある。だが、シェオルは《喝破》で構えるようになったエスパーでは露骨に採用率が減っているし、対青白を考えれば《敵意ある工作員》に軍配が上がる。入れるとしたらゴルガリだが、このフィールドでゴルガリを選ぶ人間は魂までゴルガリに奪われている人間なので考えないことにする。

実をいうとこれが流行ったら終わるというデッキがあり、それはプロツアーのチーム・デッキの一つだったラクドス・アグロだった。(《削剥》がつらすぎるため)実際エスパーには勝率が良かったらしいのだが、ベスト8に誰一人入らなかったためか、ほとんどいなかったので助かった。そして、ラクドスアグロがいなければ、シェルドレッドとはほぼ遭遇しないだろうという読みだった。実際当たったデッキで見たのは1度切りだったし、ベスト8の結果を見ても想定通りでした。サンダージャンクションが発売された辺りで売り払って正解だったね。ジャパン・オープンで勝っているデッキも除去のメインを大体これにしている。

結果 8-4

(細かい対戦の印象やサイドイン/アウトはあとで書くかも・・・です)

反省点としては、キープ基準が緩く、落とすべき試合で落としてしまったこと。負けの6割は不利マッチに60点位のぼんやりしたハンドをキープしたことに起因していたので、もっと厳しくマリガンすべきだったと思う。プレイングミスはそこまで多くなかった気はするが、ラスト、土地のダメラン見逃して火力で行動制限をかけなかったのは痛かった。この辺が1流プレイヤーとの違いで届かなかった1勝の差でしょう。このゲーム、難しい。

最後に ー 公式と運営への苦言

というわけで、3勝さんの割にはかつことができ、少しの賞金と記念品をもらって帰宅しました。ただ、ちょっと公式について考えてほしいことがあり、多分参加者の中ではMTGコミュニティに最も遠い自分が書いておきます。

公式の大会、放送、カバレッジに至るまで、同日開催で権利がなくとも参加できるジャパン・オープンのほうに比重が重くかけられており、ほぼほぼベスト8以外スルー、なんならベスト8すらメンターのような独特なデッキが入賞している中、ジャパン・オープンのデッキテクを紹介!・・・ってそれは色々とおかしいでしょ流石に。

そもそもチャンピオンズカップファイナルに出るためには、

①店舗予選に勝つ

②その上でエリア予選で(本来であれば)優勝ラインまでの勝率で権利を得る。

というかなり厳しい戦いとサーキットを強いられます。そのコストは甚大で、遠征含めて多くのマジックプレイヤーが時間とお金をかけてトーナメントプレイに参加しているわけです。結果、チャンピオンズカップはアジア最高峰の戦いとして開催しており、トッププレイヤーの多くもこちらに参加している状況です。

前回の横浜でも参加者はジャパンオープンに殺意を抱きながら見ていただろうと心中察せられましたが、それでも新弾が出たばかりのスタンダードの大会を映す、という意図は理解できました。

今回に限っていえば、ジャパン・オープンという完全な下位大会を優先的に公式放送で流す意味がどこにあったのか、真剣に考えてほしいです。

自分から言わせれば、トーナメントプレイとそこで鎬を削るプロ達への冒涜に等しい行為でしょう、それは。

そもそも、海外はエリア予選一回突破で出れる大会を、わざわざ二重に権利を必要としたものにすることで敷居を上げ、参加者を減らしたうえでトーナメント・プレイへの認知や窓口を狭くしている現状は、およそ健全とはいいがたいと思います。端的にいって未来がない。ワンピースのような競技人口があればそれが必要でしょうが、現在チャンピオンズカップは新規参入が著しく難しく一部のMTGジャンキーのための大会になってしまっている。

昔のグランプリ、特にリミテッドなどはそうですが、バイ明けが出てくる前の3回戦ってカジュアルプレイヤーがしっかり参加していて、とても楽しかったのですよね。正直、そういった全体が参加できる場にした方が観戦や結果に興味がわくものなので、店舗予選のみで400人前後参加して、公式放送を一本化した方が、少なくとも現状よりはいいだろうと思います。

次出ようにももう近場の店舗予選がほぼほぼ終わっているので出れないし、紙での競技はしばらく引退です。(ちなみに友人曰く、カードゲームプレイヤーの引退は大仁田の引退より軽いそうです。)

実際これだけ友人としっかり準備してトーナメントプレイに参加できる機会は二度と訪れないかもしれないなとは思っていて、(割とリアルの大きな大会の時は毎度そう思いながら参加している。次があったら感謝)その中でラインで勝敗を報告しながら一喜一憂しつつ、MTGで真剣勝負できたことは楽しかったです。ではまたいつか。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?