一通の白い羽根(宇佐見英治「恋文」)

雪の日のあと、溶け残る白を思わせる詩誌が届いた。表紙にも本文にも、軽い白地の同じ紙を用いた、中綴じの一冊。表紙には絵や写真や色もなく、詩誌のタイトルと参加している三人の書き手の氏名のみ。

ほぼ毎週、複数の詩誌をお送りいただく。たいていの詩誌は、前号と書き手もデザインもページ数もあまり変わらない、きちっと表紙が糊づけされた無線綴じの冊子であることが多い。

そんな集まりのなかに、見開きの真中がホチキスで留められ、ページの「ノド」が白く開いた中綴じの本を見つけると気分が変わる。

紙と紙を重ねて二か所を留めただけの「中綴じ」が好きなのは、左右のページが開きやすく、紙と紙のあいだに風が通っていると感じられるからだろうか。そのかたちと軽さから、束ねられた「手紙」を連想するからかもしれない。

いまでは親しい友人たちともメールでやりとりするばかりで、手紙をほとんど書かなくなった。だから不思議な気持ちで思い出す。とくに学生の頃は、離れた街に住む友人たちと頻繁に手紙を送り合ったことを。

特別な用事はない。ただ、そのときに観た映画や読んだ本のことや近況を伝える手書きの文字が、お互いに好きな絵や写真のポストカードのうえに並んでいた。

大学四年のとき、わたしは一年卒業を遅らせてフランスに留学した。その留学先の住まいの郵便受けには、数人の友人からのエアメイルが毎日のように届いた。

慣れない講義に肩を落としながら帰宅し、郵便受けを開く。すると、見慣れた手書きの文字が待っていてくれる。そのたびに、まだそこにいていいんだよ、と言われている気がした。

留学先に届いた葉書のなかでもとくに思い出に残っているのは、フランスで初めて年を越したあとに受け取った、真冬の一通のこと。

ローヌ河沿いの大学にフランス国内やヨーロッパ諸国から学びに来ていた学生たちは年末年始には帰省していたため、新年の学生寮にはひと気がなく、廊下の端までしん、と寒く、静まり返っていた。

帰省先へと誘ってくれた友人はいたものの、風邪をひいていたのか何か都合が悪かったのか、あのときわたしは一人で学生寮の部屋にいた。たぶん新年の朝もいつもと同じようにスープを温め、パンやチーズなどで簡単な食事を済ませ、階下の郵便受けを見に行ったのだと思う。

そこには、レオナルド・ダ・ヴィンチの百合の花の素描が印刷された一枚の葉書が、弱く光るように入っていた。日本からの郵便だった。初めて読んだときから急激に惹かれ、その本を読まずに過ごした日がないくらいに愛読していた一冊の著者からだった。

その本が自分にとってどんなに大切か。そのことを手紙に書いていつか送りたいとは思っていた。しかし日本にいたときにはなかなか勇気が出ず、手紙を書けなかった。

けれど、遠く離れた異国からだったら、投函できそうな気がした。一通の封筒が白い鳥の羽根となり、さまざまな天候のなかを飛行し、その人の郵便受けにいつか、すべりこむ。それは夢の続きのように思われた。夢を夢のままにして、わたしは手紙を書いた。その人が作品のなかで好きだと語っていた画家の絵の切手を封筒に貼って。

ダ・ヴィンチの百合の花の裏には、「自分の文章に共感してくれて、ありがとう」と書かれていた。

何よりも、わたしを感激させたのは、そのポストカードの百合の絵の上部には、画鋲を通したらしい小さな痕があったことだ。おそらく作家ご自身が気に入っていて、部屋に飾っていた花のカードで返事をくれた、ということが。

わたしがおそるおそる飛ばした鳥の羽根は、その人にとっては、そのあとすぐに通り雨のように忘れてしまう、遠い街からの、見知らぬ人からの便りでしかないだろう。

そのはかなさゆえに、わたしはその通信を大切に思っている。

定期的に届く見慣れたものではない、一度きり、の往来を。

国境を越えて空を飛んでいった一通を受け取った手が、もう一枚の白い羽根を飛ばしてくれた。淡い白昼夢めいた出来事。このことは、そのあとも、わたしが自分の文字をこの空のもとへと送り出すときの、消えない道しるべとなっている。

どんな人とやりとりするときも、定期的に詩誌を発行するときも。

これで終わり、一度きり、の往来かもしれない……という予感と、それゆえの愛しさを込めること。

一度きりの通信のような詩を、「だれか」ではなく、「あの人」へ届けるように書けたら……と想像すること。

フランス文学者の宇佐見英治は、「手紙は物品ではなく、風や雲の便り、この地上で星の瞬きのように心のうちに呼びかけてくる光の合図」と書いている。

そして彼は「恋文」と題されたエッセイのなかで、「ラブ・レター」という言葉を「外来語に特有の安っぽさ、軽薄さを帯びるにいたった」と捉え、「そこへゆくと恋文という生粋の語には不思議に手垢に穢(よご)れぬ優しさ、なまめきが今なお感じられる」と記した。

その「恋文」を最後に引用したい。

ほんとうの恋文は人が現身(うつしみ)の悲しみを知り、愛の歓喜と苦しみを知ったとき、深夜孤独のなかで、氷のような焔によって書かれるものだ。

恋文を書く人は妬情であれ、孤愁であれ、言葉というものがほんとうは無力であることを知っている。

(……)

鳥のように求愛は自然歌となる。

しかし人は恋の闇路に迷う。そのときおぼつかない言葉が道標(みちしるべ)となり、人は言葉にすがって、半ば自身のために文(ふみ)を書きつづる。

無力だからこそ、記すに値するということ。それも言葉という羽根の豊かな軽さではないだろうか。

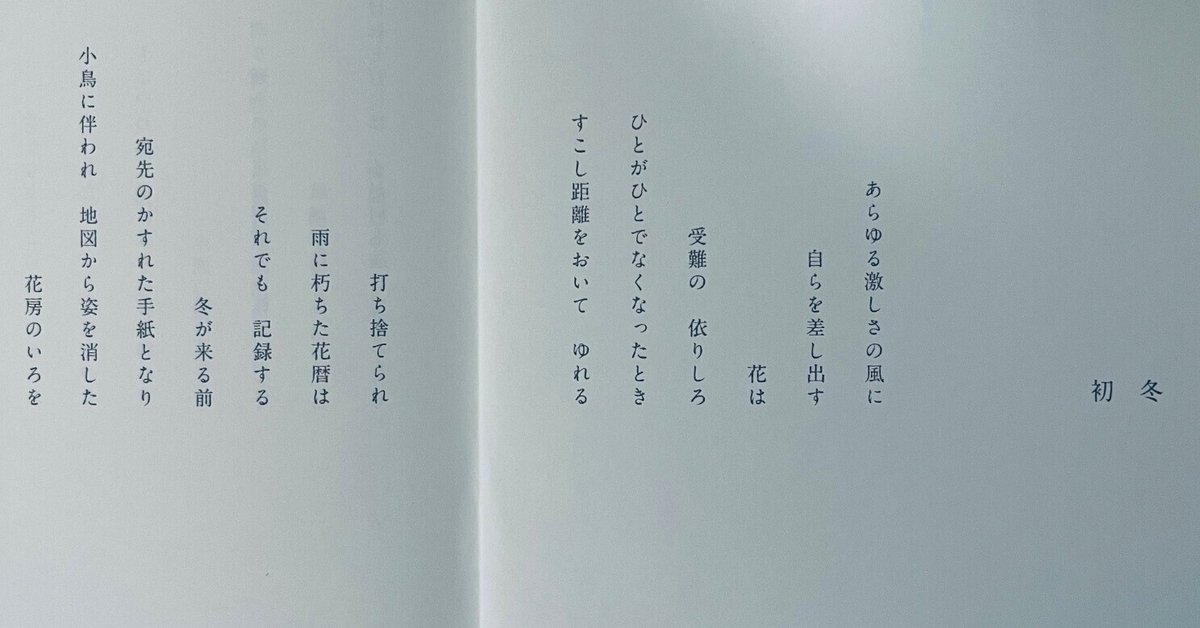

※記事の上の写真は、かつて、わたしが作った中綴じの個人誌のページ。詩「初冬」は第二詩集に収録。

→メモ:「人の世」にいつか戻るまで(伊藤悠子「この木を過ぎて」)